香りと夢〜「きく」と「みる」の違い

香道というものを、はじめて体験した。

まず香木や作法について簡単にお話を聞いた後で、組香という作法で実際に香道を体験する。およそ90分ほどの体験会。

組香は、簡単に言えば香りを当てるゲーム。

香りだけを楽しむ場合は「聞香(もんこう)」という。香りを「かぐ」とも「におう」とも言わない。香りを「聞く」という。

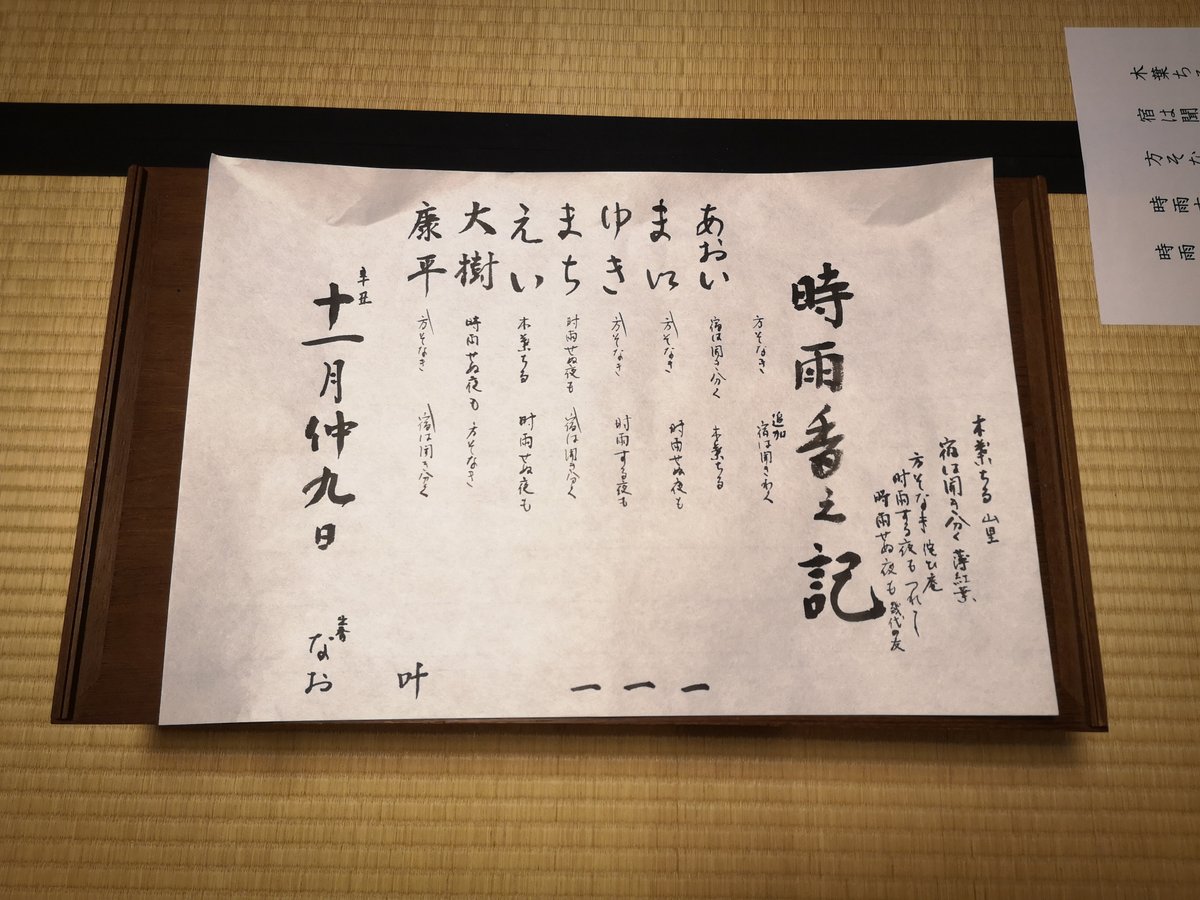

組香のなかの「時雨香(しぐれこう)」というやり方で体験した。順番に5つの香りを聞いていき、その後問題として提示される2種類の香りが何かを当てる。

5つのそれぞれの香りは、時雨の情景を詠んだ「木葉ちる 宿は聞き分く 方そなき 時雨する夜も 時雨せぬ夜も」という歌をモチーフにして名付けられる。一番目の香りを「木葉ちる」と呼び、二番目を「宿は聞き分く」という具合。三番目は「方そなき」。

席に座る。出題者のような人が一人と、記録係が一人。ほかに解答者が7人。今回はそういう構成。道具は畳のラインにあわせてきっちりと置かれている。

部屋の中心を囲むようにぐるっと人が座っている。いかにも作法がある感じでご挨拶のようなものがあり、出題者が「ご安座」というと出題者の左隣の人は足を崩してよく、その人はまた自分の左隣に「ご安座」という。このように出題者が発した言葉を時計回りに伝言してゆくのが作法。

次第に香炉の準備がととのい、包みから香木を出して香炉に載せ、たいていく。香木を温めて香らせるのだ。

はじめの香りは「木葉ちる」。出題者は左隣の人に「木葉ちる」といって香炉をわたす。その人は作法通りに三度香りをきいたら、隣の人へ。「木葉ちる」と伝えることも忘れない。

僕は一番最後。香炉が順番にまわされていく。待つあいだ、しだいに何かの香りがしはじめた。

香炉の香りがここまできているのか、と思ったが、香炉に鼻を近づけると全然違う香りがした。距離がはなれていくなかで香りは変わって香ってきていたのか。あるいは換気のために薄くあいた窓から、何かの香りが入ってきたのか。答えは誰にもわからないだろう。

一つ目の香炉から香る「木葉ちる」は木の皿で羊羹を食べている時の香りをイメージした。甘い羊羹の香りに木の皿の香りが混じるような感じ。次の「宿は聞き分く」は甘いバターみたいな香りがする。洋物っぽい。華やか。三番目は「方そなき」。一応香りはするけれどなんのイメージもわかなかった。四番目の「時雨する夜も」は暖炉の香り。薪の香りを少し華やかにしたような。五番目の「時雨せぬ夜も」はやや四番目に近いが、暖炉のような温かい香りが弱く、鉄っぽいような香りがする。

次第に、空間にいろんな香りが入り乱れている気がする。それぞれの香りは、香炉から立ち上がる香りとも違う。複数の香りはときおりばらけて、ときおり一つの香りになる。香道のなかで、僕が一番楽しかったのはその瞬間。香炉が順番にまわっているから、みんな違う香りをかいでいる。空間には複数の香りが行きかっている。香りが花束のように空間のなかを行きかいながら満たしている。

第1句から第5句までまわったら、何の匂いかわからない2つの香りが「出香」という言葉ととともに回される。

ひとつめの香りがはっきりとはわからなかった。「方そなき」か「時雨する夜も」のどちらかであることはわかるが、香りがやや弱く、「時雨する夜も」を弱めに香らせたらこうかもしれない、という感じ。しかし何度か聞いていると、暖炉のイメージはやってこず、「何のイメージもわかない感じ」が去来した。鉄っぽさも甘さもない。まあ「方そなし」だろう。

二つ目の香りは明らかだった。バター。「宿は聞き分く」である。

回答を紙に書き、記録係に集められる。その後記録係が成績表をつける。二つともあっていた。優勝。うれしい。

「宿は聞き分く」は全員わかるに違いないとすら思っていたので、少し不思議な感じがした。一つ目の「方そなし」はたしかに微妙な気がする。それでも結果はこうなので、案外嗅覚は敏感なのだろうか。かなりの初心者問題のようだが、最初から二種類あてるのも大変だそう。これが問題が10問一気、とかになるとしんどいだろう。おばあさんの話だと、音階で香りを覚える人もいるそう。奥が深い。

しかし香道は勝負ではなく香りを楽しむもの。「え~?なんだろう」と必死に思い出すからこそ楽しい。そして皆が同じ空間にいながら、話し合わないのがいい。誰かと話せば雑音になる。実はときおり、出題者が挟む作法の説明などで意識がとぎれて、なるほど確かに「聞く」なのだと思った。

今回の体験は麻布の香雅堂さん。普段なかなかなじみのないの日本文化に触れられるいい機会だった。おすすめです。

ところで香りは聞く、という。夢はみる、としかいわない。夢をきくとも夢をかぐとも言わない。なぜだろう。

ここから先は

2025年3月に「夢における空間論」を書き上げるまで

旧「2023年3月に博士論文を書き上げるまで」。博士論文を書き上げるまでの日々を綴っていました。今は延長戦中です。月に1回フランクな研究報…

サポートは研究費に使わせていただきます。