ウェルビーイングはさておき。さいごに愛情表現に行き着いた話。

一時期、会社にいてもつまらなく、幸福を感じられないことがありました。

会社にいて不幸なのは何が原因なのか?会社で幸福になるにはどうしたらいいか?それを探るために「ウェルビーイング」の本を読みました。

ウェルビーイングを簡単に説明すると…

ウェルビーイングの定義(一部)

単に疾病や病弱な状態ではないということではなく、身体的、精神的、そして社会的に完全に良好ですべてが「満たされた状態」である

=身体的、精神的、社会的に良好な状態

それからウェルビーイングの要素です。

ギャラップによる分類

①キャリアの健全性

(Career Well-being)

「自分でこのキャリアと仕事を選んでいる」という自己選択と納得感があるか

②関係性の質

(Social Well-being)

家族、職場、友人など、生活のなかで他社との深い関わり合いを持つことができているか

③財務の管理

(Financial Well-being)

支出や収入をきちんと管理・運営することによって、経済的に満足できているか

④心の健康

(Physical Well-being)

身体的、精神的に健康な状態であるか

⑤地域社会とのつながり

(Community Well-being)

地域社会と関わりをもち、住んでいる地域に根差していると感じられているか

会社に関係するのは①②③あたり。

①「やりたいこと=仕事が完全に一致する」のは、収入を得るのが主目的である私には困難です。ただし小さくても仕事の中でコントロールできる部分があれば、考え方によっては満たされようです。

②職場での深い関わり…どの程度だろう?

③経済的に…満足しているか?

すこし見えてきたような気がしました。

目的は不幸の原因を探し、解決方法を見つけることです。

ウェルビーイングの概念や研究、社会や家庭についてはさらっとインプットし(私生活は充実しているので)「第4章 経営とウェルビーイング」あたりからが本命です。読み進めてみると、企業の取り組み例や、どのようにアプローチしていくか、といった内容が続きます。

そしてようやく最後「第6章 幸福度の計測・向上事例」で原因をさぐる方法・はたらく人の幸せ/不幸せ診断にたどり着きました。

実際に診断してみました。働くうえでの幸せと不幸を項目ごとに測定しどのポイントがネックになっているのか分析しました。

幸せと不幸の診断結果がレポートで出ました。

このようなことが書いてありました。

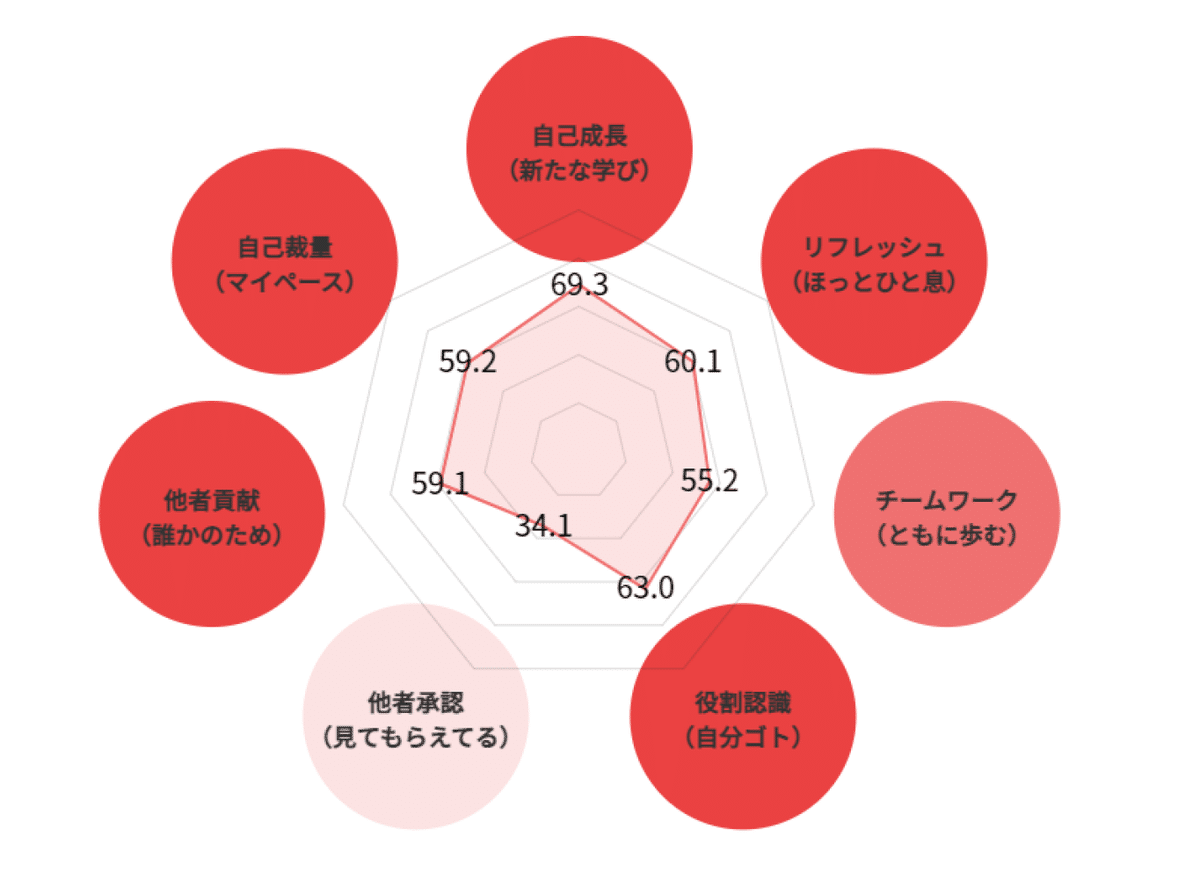

あなたのはたらく幸せ7因⼦の状態

『あなたのはたらく人の幸せ因子の総合得点は、58.7点で、全国平均に比べて高い傾向でした。一方、はたらく人の不幸せ因子の総合得点は56点で、全国平均に比べてやや高い傾向でした。』

➡(どちらも平均より高いらしい。)

『はたらく人の幸せの7つの因子の中で、他者承認(見てもらえてる)因子が最も低いという傾向があるようです。もし、思い当たる場合は、自ら周囲に対して発信し、働きかけることで関心やフィードバックが得やすくなるかもしれません。また、他者からの評価への期待値を高く設けすぎないよう心がけることで、この幸せ因子を高められるかもしれません。』

『はたらく人の不幸せの7つの因子の中で、あなたは評価不満(報われない)因子が最も高いという傾向があるようです。この因子は、「自分の努力は正当に評価されない、努力に見合わないと感じている状態」を表します。もし、思い当たる場合は、評価者に対して自分の行動や成果についてのフィードバックを得る機会を求めたり、自分の具体的な行動や成果を説明したりすることで、この不幸せ因子を減らすことができるかもしれません。』

➡(たしかに。給与、待遇、評価面で不満があった。が。自ら発信をしているか、高すぎる自己評価にしていないか、具体的な説明をしているか?…これって自分のせいでもあるの?)

『「⾃分がどの因⼦を重視するのか」も合わせて考え、現状と理想のギャップを把握すると、さらに「幸せにはたらくためにはどうすればいいのか」が⾒えてくると思います。』

➡(不幸因子はあるが、その中で重視する因子?仕事を通してのスキル・成長は大事であり、そこは満たされているなあ。)

会社からの評価に一番の原因があるとわかったものの。考え方、行動次第でコントロールできるところもあると諭され、正直、診断した当時は自分にも原因がある(自分が変わる)という内容は納得できませんでした。

そのあと少しずつですが、気持ちの整理と行動も変わってきました。評価よりも自分が成長できている方が望ましいとか。そもそも私以上に報われてないエッセンシャルワーカーの方が世間には圧倒的に多いことに気づいたり。

そして評価に囚われなくなったあたりから不幸だと思わなくなりました。

いま診断したら違う結果になると思います。

ウェルビーイングはさておき。

今でも、本書で頭の片隅にあるのが、コミュニケーションの方法です。

良い対人関係を築くために実践したいことが書いてありました。

2つあります。

1・対人関係で衝突があったら?

以下は、結婚生活をうまくいかせるためのノウハウなのですが、大事な人と衝突があったときの解決に使えます。私も大事な人と言い争いになったことはありますが、それでも関係が続いているのは、①⑦で普段からの相互理解があったのと⑤早めの解決が決め手でした。

ゴッドマンの七つの原則

①愛の地図を強化する(相手の夢や希望や興味などを深く知る)

②愛情を育み、たくさん褒める(相手の良いところ、良い言動を尊重する)

③離れるのではなく、寄り添う(互いに思いやる)

④相手からの影響を受け入れる(相手に譲歩したり受け入れる)

⑤解決可能な問題は、放置せずに解決する(腹にためずできるだけ早く解決する)

⑥どちらも譲れない状態を打破する(考えが違うということを理解する)

⑦人生の意味を共有する(価値観を共有する)

2・表現が違うと通じ合えない?

たとえば記念日にどのようなことをすると相手が一番喜ぶか。プレゼント?感謝の言葉?サプライズ体験?人によって違いがあります。同じ愛情なのに、伝わり方が人によって異なるようです。

自分はどこに重きを置くか、相手はどこに喜びを感じるか知っておくべきです。パートナー、職場の人、友達、親子、すべての関係において知っておくとコミュニケーションがぐんとよくなります。

ゲーリー・チャップマンの愛情の五つの言語

①肯定的な言葉で愛を伝えること

②身体や手を触れ合うスキンシップ

③プレゼントをすること(モノではなく無形のものでも。手紙も含む)

④奉仕する行為(相手のために、見返りを求めず何かをしてあげること)

⑤クオリティタイム(クオリティの高い時間を相手と共に過ごすこと)

求める言語が違う場合にはうまく通じ合えないこともある。

日常的にもっと相手の特長を理解し、言葉で伝え合っていれば、相手のしてほしいことがわかる(略)

日頃のコミュニケーションが重要。

私の場合。⑤クオリティタイムを一番重視しているように思いました。景色のきれいな場所とか近所の散歩とか、特別な場所で特別な人と時間を過ごすのがとても愛おしい。相手と共感しているつながってる感覚はこのうえない喜びです。

子どもは一般的に②のスキンシップが多いように思います。頭をなでられたり、手をつないだり、ぎゅーとされたりするの、好きです。年齢で変わってくるのでしょうが、今のうちに沢山抱きしめてあげます。

これを意識したら、職場の上司は④信頼関係(相手への奉仕)を重視していると分かり、相手が喜ぶ行動ができそうな気がします。うまくいかなそうな人はどの方法かを探っていくと衝突は防げそうです。

職場などでも、上司と部下でどう伝えられるとわかりやすいかといった、情報の伝達方法や信頼関係を築く方法に応用できます。

会社での幸福度は、コミュニケーションとその方法に行き着くことがわかりました。

幸福度は行動しだいで変えられることもある。という学びでした。