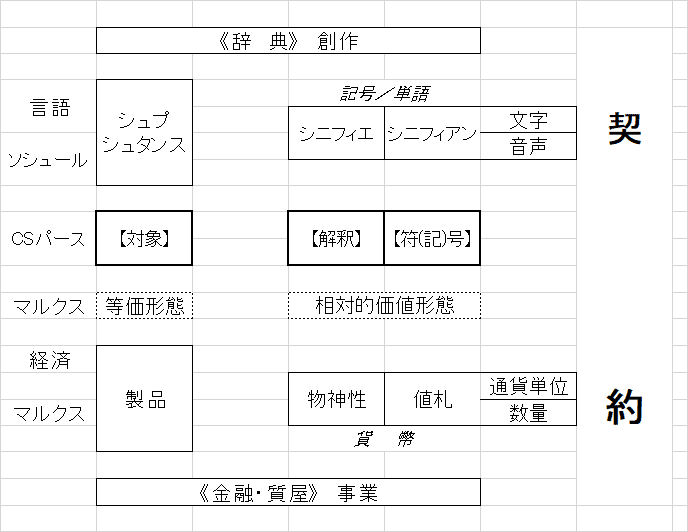

前編・「記号/単語と貨幣」の 基礎形態・CS.パース座標

*この論究の全ての根拠はf'ree理い」論から導く。但しここでは、f'ree理論に深くは立ち入る時間はない。詳しくは、その内出されるかもしれないそれについての著作か、youtubeの講義を見て頂きたい。

単語(記号)をそれだけ取り出して、単語(記号)のみで、同様に、貨幣をそれだけ取り出して、貨幣のみで、理解しようとするのは間違っている。だが、事はそう容易くない。人は「図」だけ見て、「地」を見ない。否、あまりにも「図」が眩しくて、「地」が見えないのだ。人は真実が、自然に隠蔽されてしまう生き物なんだ。

経済と言語、貨幣と記号(単語)、事業と創作、この対比関係は、共鳴し、互いが互いの理解を促進させる。

この2つは結び付けて、同じ地平線で理解してもいいと思う。

もちろん、言語領域における、符号・品詞や記号(単語)・語彙らのポジションは理解しにくいが。それはここでは省く。

ところで、貨幣と記号(単語)の類似は、ずっと言及されてきた。

丸山圭三郎

テルケル派

j.j・グー

柄谷行人等、

そこに3つのスケールを入れる・CS.パース座標・ラカン座標・ボードリヤール座標だ。それらに、配置し、鎮め、できうるなら彼らの、一旦の姿だけでも暴こうとする試考である。というところまでは、緒論を通して、暗示してきた。

さて、基礎編、貨幣と単語の基礎形態についてだ。

「マクロ的な手続き」と「マイクロ的な手続き」、この2つで彼らの正座を仕留める。もしくは、蠢いて、手からするりと抜ける、貨幣と単語を、鎮座させる。

第一に、マクロで網を放つなら、貨幣も単語も、

経済学的事業の一形態である「●金融業(契約業)」と、言語学的創作活動の一形態である「●辞書」の一部である。つまり、双方の契約、これから、【A】は【1】にします、みんな同意してね、ということで、同意という行為を担保として、すなわちそういう契約という大きな公的な約束のもと、設計されたものの世界の一部。

具体的に説き起こせば、

【A】は、事物であり、シュプスタンスであり、

【1】は、言語論的にはシーニュ/記号であり、

辞書の一部として言うなら、

記号というより、単語が精確な云いである。

そして、経済学的には、貨幣である。

こういえば、イメージできるだろうか。

契約というマクロ界における、左にたいする右である。

現実には、貨幣しか、単語しか見えないが、一セットの対偶としての左辺もしくは右辺であることを、忘れてはいけない。

更にここで、その事物と単語(記号)・貨幣の関係をマルクス解釈に従えば、

事物 ⇒ 等価形態

貨幣やら単語/記号 ⇒ 相対的価値形態

である。柄谷行人は、隠喩としての建築・「形式化の諸問題」で

シニフィエ ⇒ 相対的価値形態

シニフィアン ⇒ 等価形態

と言っているが、その双つを貼り付けたシーニュ・記号、単語が、

相対的価値形態である。

第二に、マイクロで銛を打つなら、

実物と対置される一方である、単語(記号)、貨幣は2つに分割される。

有名な二分法である、ソシュール的分割。

つまり、「意味されるもの」と「意味するもの」。でもここでも僕は一言、口を挟みたい。

「意味するもの」は、記号・単語が相応しく、

「意味させるもの」が、シニフィアン、

「意味されるもの」が、シニフィエ。

一方、貨幣はどうか? マルクスはどうか?

マルクスはそこまでは、輪郭を描いていない。否言及はしているが、それぞれが離れ離れである。なので、僕がそれを強引に結びつける。

「値札」と「物神性」に。

ただ、ここでも値札と言わず、価値と言ってるが、価値では不純物が入りすぎている。やはり、不純物を除いた、それ自体である値札がいい。

「価値を示させるもの」が、値札、

「価値を示されるもの」が、物神性、

「価値を示すもの」が、貨幣という記号。

そう、

ここで単語(記号)と貨幣を同値・同置させられた。

【言語学・単語(記号)】

シニフィアン シニフィエ

↕ ↕

値札 物神性

【経済学・貨幣】

これでいいだろう。これで、終止符を打てた筈だ。

意味的に言っても、シニフィエに値するのは

グー的な、「使用価値」でもないし、

柄谷行人的な、「相対的価値形態」でも、正確ではない。

シニフィエの物語喚起能力に匹敵する呪力を持つ、

マルクス的言辞は、「物神性」しかない。

マイクロ的解釈に、もう一つだけ加えて終えたい。

シニフィアンと値札の構成要素の問題だ。

この2つも、また2つに分割できるし、分割する。

・シニフィアンは、音声と文字

・値札は、 数量と貨幣単位

前者は、自然物理的なもの、後者は、人造物理的なもの、である。

それだけ、ここでは言っておく。

マクロ・マイクロ的解釈後、CS.パース座標で、測定して、

彼らの基礎形態の論究を終わりにする。

パースは、記号関係で3つの軸を入れてきた。

X軸、対象

Y軸、解釈

Z軸、記号*正確には、「符号」と言った方が良い。

ここまで来たら、もう良いだろう。対応表は以下だ。

パース・対象 ⇒ シュプスタンス・事物

パース・解釈 ⇒ シニフィエ・物神性

パース・符号(パース的記号) ⇒ シニフィアン・値札

これで、単語(記号)と貨幣を、パース座標に配列させることができた。

これが、対応だ。そして、この間に挟まった、解釈・シニフィエ・物神性が

この両極の、パラレル異物同士を結合させる。

この媒体がなければ、この2つの人生は、平行線を辿り、決して交差することはなかった。

その離別されている差異を、出会わせたのは、

「解釈・シニフィエ・物神性」である。

多分であるが、基礎形態から基本形態に進む中で、

その原動力は、この媒体だり、メディアである。

人間は、意味に溢れている。いや、憑りつかれている存在。

それが、喜劇なのか、悲劇に終わるのか、

誰も知らない。

人間は、ただ、その中を、生きるだけだ。