超音波で肉質をみる!?

こんにちは。今回は超音波での肉質診断について話ていきます!

僕たちは牛を育てて、牛が出荷適期を迎えたら出荷を行います。

それから市場に渡り枝肉となりそこで肉質の評価していきます。

しかし、牛の生体をみても中身の肉の評価は外からみては、わかりません。

そこで人間でも使う超音波診断をつかって肉の評価を目視、機械で測定してもらいます。

今回はそれらにあたる超音波の肉質診断について詳しい話や肉質の等級などの話を詳しくできればと思います。

1.枝肉評価等級、銘柄別

まず枝肉の等級ですが全国、各県にいくつもの銘柄があります。

認知度が高いものだと、松阪牛、近江牛、但馬牛、神戸牛、前沢牛など色々聞いたことがあると思います。

全国各地の銘柄には等級、基準が決められていて、そこの基準に満たないとそこの銘柄にはなれません。

各銘柄によって等級の基準はバラバラなのでざっくり説明できればなと思います。

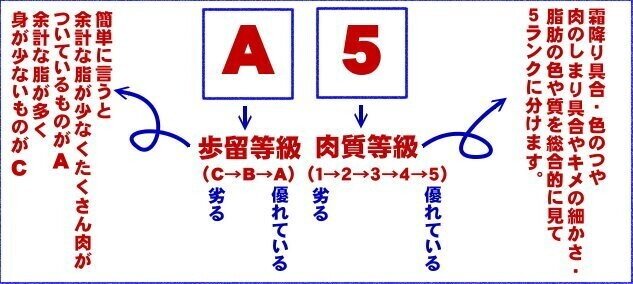

まず等級はどんな基準なのかというと下の図を参照に。

A=歩留まり、5=5段階に分けられた霜降の基準。

文で説明するよりかはおおざっぱに説明されてるものが上の図です。

(雑ですみません‥‥)

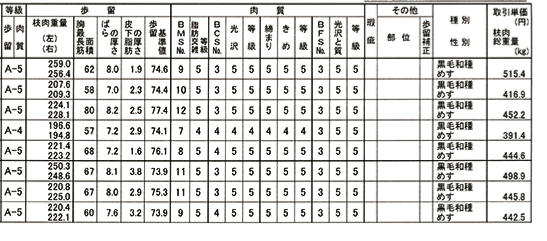

2.歩留、肉質等級の詳細

等級はA-B-Cの3段階に分かれており、Aが最も良いといわれています。

歩留等級とは生体から皮、骨、内臓などを取り去った肉を枝肉といい、このとき生体から取れる枝肉の割合が大きいほど等級が高くなります。

つまり同じ体重の牛でもたくさんの肉が取れる方が良いということです。

と、ほぼほぼコピペしてしまいました、、笑

肉質等級は 『脂肪交雑 』『肉の色沢』『肉の締まりときめ』『脂肪の色沢と質』の4項目に分かれていて、5段階基準で評価されます。

具体的な説明をすると

『脂肪交雑』➡️これは霜降の度合いを表しています。

BMS(ビーフ・マーブリング・スタンダード)とい う12段階の判定基準があり、これによって評価されます。

『肉の色沢』➡️肉の色と光沢を判断します。、肉の色にはBCS(ビーフ・カラー・スタンダード)という判定基準が設けられています。 一般的に鮮鮭色が良いとされています。 また光沢については見た目で評価されています。

『肉の締まりときめ』➡️は見た目で評価されます。 肉のきめが細かいと柔らかい食感を得ることが出来ます。

※きめとは筋肉束の太さを意味しています

『脂肪の色沢と質』➡️、まず色が白またはクリーム色を基準に判定され、さらに光沢と質を考慮して評価されます。

とされています。

では全国の銘柄にはどんな等級の違いがあるのかみていきましょう!

3.全国の銘柄

始めにもお話した通り、全国にはたくさんの銘柄があり、その銘柄には一定の基準を設け、その基準をクリアしたものがそこの銘柄の名がつき○○牛という銘柄牛になります!

下が、各銘柄の基準になります!

しかし、この中にも細かい基準があるので上の図が一概に正しいとは限りません。(間違っていたらすみません)

神戸牛、但馬牛の違いも細かいので下のリンク覗いてみて下さい。

ではここで花園牛、常陸牛の紹介をさせてもらうと

実はどちらも同じ基準なんです!

上は常陸のみ書いてありますが

常陸、花園ともにA5、B5、A4、B4等級で銘柄がつきます。

ここまでみると全国の銘柄は厳しい基準の中で牛肉がつくられていることがわかります。生産者は常に試行錯誤し銘柄を名乗れる牛肉にできるよう日々頑張っています。

(といっても牛は牛なのですが)

4.超音波診断について

これまで長々と牛肉の等級などについて細かく説明したのですが、元の話は超音波診断の話でした!笑

ですが、いままで説明してきたものは枝肉になってからの説明で、牛が枝肉にならない限りは等級も歩留まりもはっきりわかりません。

そういう場合一般的には生体といって牛のそままの体型をみてどういう枝肉になるか考えます。+いままで過ごした過程(餌食い、様子など)

そこで選畜といって大きい大会や市場の相場だったりなどその場に応じて選んで出荷します。

でもなかなか人間の選ぶ基準は誤差がありますし、ある程度のいい牛のテンプレートがあるとはいえ、全く当たるとは限りません。ここが牛の難しいところです。

実際はこれ以上に奥が深くて難しいものです‥‥牛すごい。。

こういう人間の目利きでは正確か?っていう、ときに超音波を使った肉質診断を行います。

人間でも使う超音波。これを牛の体にあて、肉質をみていきます。

僕はプロではないので、とても専門的に詳しくはなしはできませんが

↓↓こういった機械を使い。

↓↓体に当てて画面をみていきます。

↓↓画面

といった形で牛の肉質などを診ていきます。

みれるものは、皮下脂肪の厚さ、僧帽筋の大きさ、ロース芯の大きさ、サシの入り、バラの厚さなどがみれます。

僕たちの地域では定期的に行っており、近いうちに控えてる大会に出荷する牛や、生後16か月頃から出荷するまで追って、肉質の変化や個体別の違いを診ていきます!

5.あとに続くもの

超音波診断することによって、上物率を上げる=銘柄がつく、牛の管理を考えるきっかけや、牛そのものの変化をみれることができる事が一番大事かなと思います。

美味しい牛肉をつくるうえで、結果も大事ですが、育てていく過程をみるのが最終的な結果にも繋がりますし、

こうやって定期的にみれるこの環境にすごく感謝しています。

と余談ですが、前回こんなツイートをしました。

昨年出荷した自分んちで育てた牛のサーロインを夕飯に。

— 小堀瑞紀 (株)小堀畜産 (@hanazono_001) January 23, 2021

やっぱり美味しいな~と感じつつも、自分で育てているからこそ反省点がわかります。牛肉は深いし、おもしろい。

また明日からも頑張ろう。 pic.twitter.com/zpOfsdqK9w

やっぱり牛肉は奥が深いもの。美味しいのはもちろんなのですが、自分で育てた牛だからこそわかる事があります。先ほどの話と似ていますがやっぱり牛が育っていく過程をみることが大事だなと。

いろいろな要因あっての牛肉なので、牛飼いって難しいし、奥が深いし、おもしろいなと勝手に思ってます。笑

これからも肉質向上と牛と向き合うため、超音波を使っての活動を行っていきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました!!

次回も読んでいただけるとうれしいです。