大雅と蕪村―文人画の大成者:5 /名古屋市博物館

(承前)

作品解説は、図録にはコア層向けのフルバージョンを、キャプションには一般向けのショートバージョンを掲載。分量に相当な開きがある。

そして本展の主役《十便十宜図》にかぎっては、キャプションのショートバージョンをさらにつづめた「ショートショートバージョン」、もう一段階「丸く」した「ショートショートショートバージョン」の作品解説も準備されていた(勝手に命名)。

この「ショート(中略)バージョン」の作品解説が、とてもよい。

名古屋市博物館では、敷地に入ってから建物に到達するまでのスロープに屋根がかかっている。その柱に《十便十宜図》各ページのショートショート解説パネルが設置されていた。

こんな具合で、角のとれた語り口で詩・画の内容が言い表されている。じつにわかりやすくて、よい。

そういえば《十便十宜図》の各図を、意味をとりながらじっくり観たことがなかった(なんということだ)。これはよい機会と、各ページのパネルを熟読していった。

――《十便十宜図》は明末清初の文人・李漁の詩を絵画化したもの。

この詩は、山中に庵室を営んだ李漁が、自宅に関して便利に思うポイント(「便」)、自然に囲まれるなかで感じられるよいこと(「宜」)を、各10ずつ挙げて詠んだもの。「十便」は人の暮らし、「十宜」は季節、時間、天候による自然の移ろいに焦点を当てている。

そういったことのあれこれが、ショートショート解説のおかげで、すんなりじんわり頭に入ってきた。田園生活へのあこがれが高まる。

あまりよかったので「帰りにパネルを全部撮っておこう」とひそかに決めていたら……全ページ分をまとめた小冊子が、会場内で配布されていた!

この小冊子が、たいへんすばらしい。

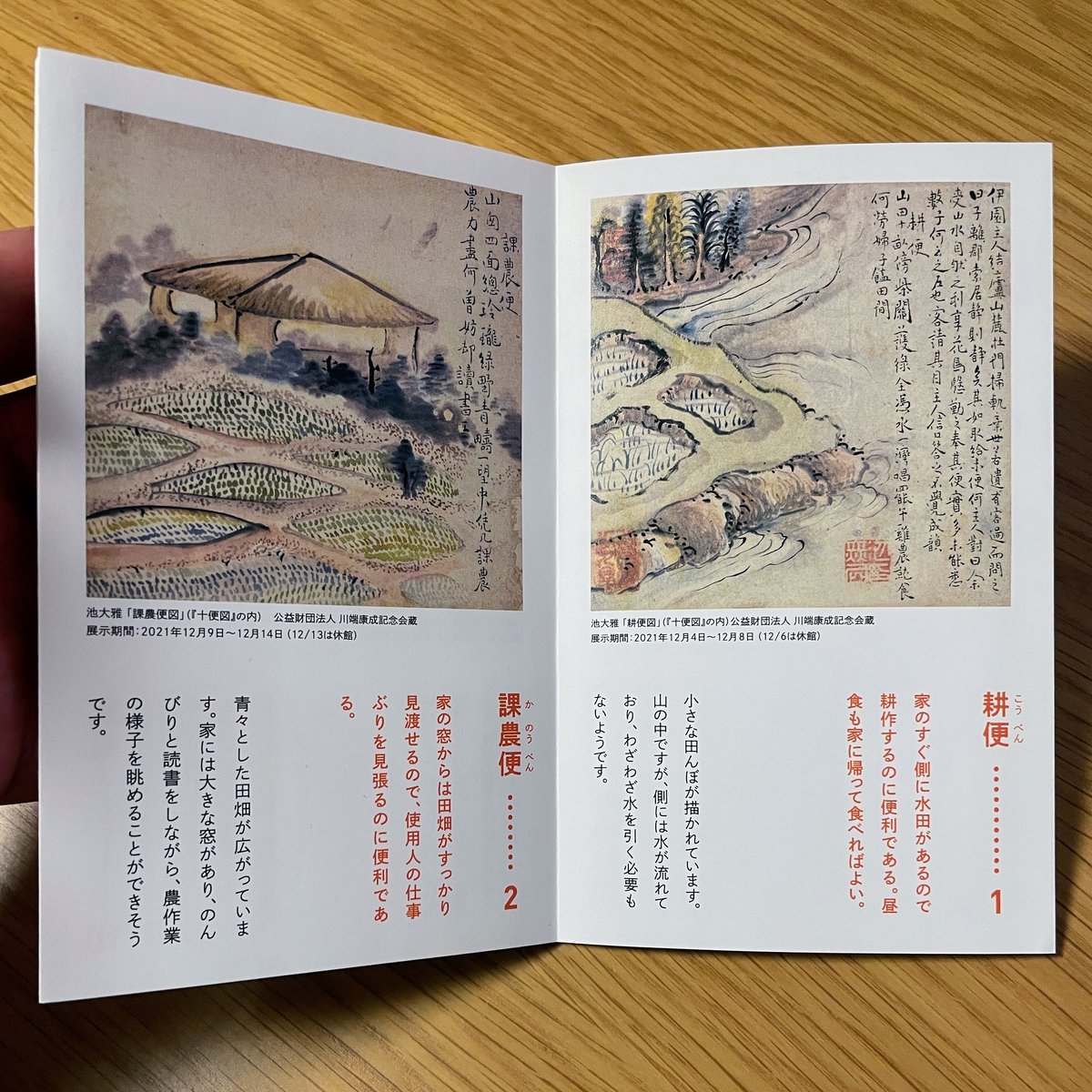

色のいい図版とショートショート解説(文字色はオレンジ)、さらにユーザーフレンドリーな「ショートショートショートバージョン」の解説(文字色は黒)で構成。わかりやすさが増した。

もとの体裁「画帖」をイメージしたのだろう、蛇腹折りになっているのも心にくい。

「鑑賞ガイド」の名は入門者向けを思わせるが、誰もが欲しくなってしまいそうな冊子だ。

こういった冊子が企画された背景には、《十便十宜図》の展示替えがことのほか多く、一度に2図しか観られない状況をフォローする意味もあると思われるが……いやはや、ありがたいものだ。

胸ポケットに入るサイズで、いつでも持ち歩きたくなる。

というか、名古屋から戻って以来、ずっと持ち歩いている……

わたしのなかで静かに巻き起こっている文人画ブームは、しばらくおさまりそうにない。