「来京」とはどんな言葉か?

こういうことを言うと大変失礼だとは存じますが、独自の判断で奇妙な言葉を作らないでいただけますか。他は知らず、新聞社は社会的影響が大きいですから、新聞社がこういうことを言い出すとそれまでにはなかった言葉が一気に広まってしまう可能性があります。 https://t.co/wkjpQhY6BS

— 山田邦和 (@fzk06736) September 28, 2022

失礼します。来鳥は割と普通に使われていた表現です。https://t.co/MCDdz3bl9z

— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) September 28, 2022

なんら違和感がありません。と云いつつ、今の若い人が違和感があるという「感覚」には反論できませんが。

言葉は色んな角度から見て行く必要があると思います。

「来◎」という言葉自体がないと申し上げたつもりではありませんが、そう聞こえたら言葉足らずでした。失礼しました。他の都道府県については私はよくわかりません。申し上げたかったことは、少なくとも京都府に関してだけは、こういうのはまったくおかしい、ということです。

— 山田邦和 (@fzk06736) September 28, 2022

ということで気になって調べてみました。

まず「入洛」とは凡そ言われている通り、支那の洛陽に入ることの転用だということで良いかと思います。

(「処世読本」永田秀次郎 著大日本雄弁会講談社 1936年)

さて、問題の「来京」です。

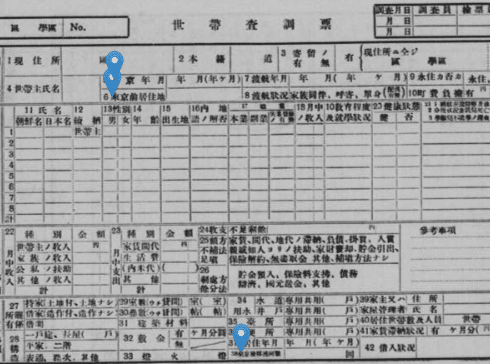

(「[京都市社会課]調査報告 第41号」京都市 1940年)

少し見にくいのですが1940年当時の世帯調査票に「来京前住所蘭」というものがあり、京都市の行政職においては「来京」という言葉が内側で使われていたものと推察されます。

行政職における「来京」という言葉の使用は、

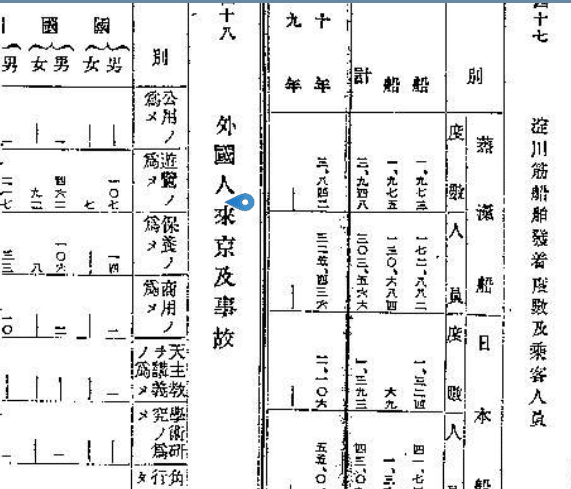

(「京都府治概覧 第3回(明治21年)」京都府 1911年)

大日本帝国憲法発布の前まで遡ることが出来ることから、「来京」という言葉は明治期に限らず「かなり長期間使用されていた」と認めてよいと思います。

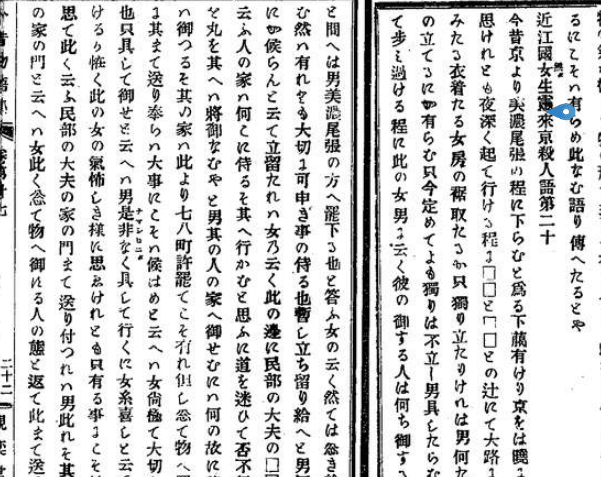

(「今昔物語集 巻第27」近藤圭造 1882年)

ここには確かに文字の連なりとして「来京」の文字の連なりが見えますが、

(「平安時代物語選要」藤田徳太郎 編明治書院 1941年)

ここは飽くまで「京ヨリ美濃尾張ノ程ニ下ラム爲ル下﨟有リケリ」なので方角が逆、「京より來た」という意味ですね。

(「北京紀聞 : 言文対照」岡本正文 編文求堂 1904年)

これは北京に入ることの意味での「来京」ですね。この用例はたくさん見つかります。

(「李朝実録仏教鈔存 巻6」中央仏教専門学校 編中央仏教専門学校 1937年)

この「京」は李氏朝鮮の首都「漢城府」でしょうか。なんだか色々出てきます。

(「学生風紀問題」井田竹治 著井田竹治 1902年)

この「京」はなんとおそらく「東京」です。

(「殉烈余響」丸山拳石 著丸山拳石 1889年)

この「来京」の「京」はおそらく「京都」です。京城とは普通 天子の宮城ですから。

(「京都策」児島定七 (柳条) 著吉田博声堂 1890年)

この「来京」の「京」も「京都」です。

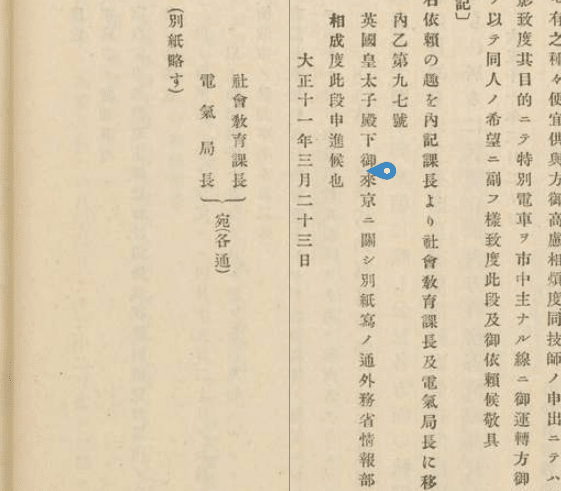

(「英国皇太子殿下東京市奉迎録」東京市 編東京市 1923年)

そして改めて思うのですがこの「英国皇太子殿下御来京」のニュアンスなんですが、「上京」では可笑しいですよね。「入京」も変。

同様に「天皇・皇后両陛下、即位後初のご来京」という毎日新聞の記事タイトルも「上洛」では「上皇」と「上」が重なり、「入洛」とともに単に貴人が京都に来ること以上の政治的な意味を持ちすぎていることから「ご来京」という言葉が選ばれたのではないでしょうか。

(「史料通信叢誌 第12編」近藤瓶城 編史料通信協会 1897年)

正平七年の春、南帝後村上天皇上洛座ける。是は南帝と義詮將軍と御和睦ありし故也。此時も北畠顯能は承大將軍、伊賀·伊勢兩國の勢を引率し、父親房入道相共に山城の京に入洛して、朝政を司る。(「三国地誌 上(巻1至56)」藤堂元甫 著大日本地誌大系刊行会 1916年)

特に上皇陛下や悠仁親王に関しては「入洛」という表現が使いづらいのではないかと推察します。

【結論】

・「来京」は「京都に来る」という意味でかなり古くから使われていた言葉。

・「今昔物語」の「来京」は意味が逆。

・北京、漢城府、東京に入ることも「来京」と呼んだ。

・山城の京に入ることも「入洛」と呼んだ。(「入洛」は必ずしも京都の中心部に来ることのみを意味しない)。