岩波書店・漱石全集注釈を校正する10 『坑夫』の「金州」はどういう意味か?

岩波書店『定本 漱石全集第五巻 坑夫・三四郎』注解に、

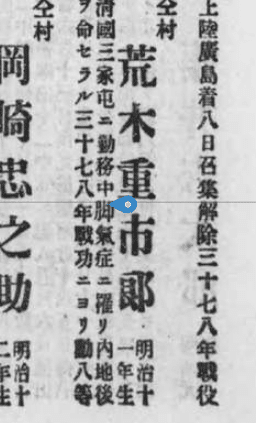

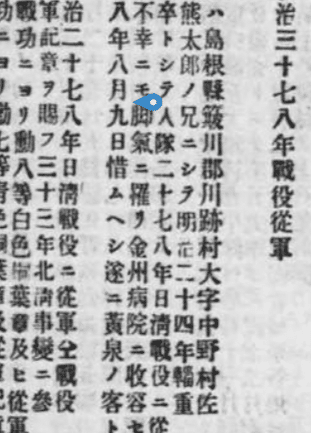

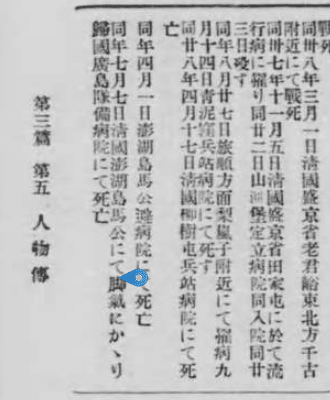

金州 なぜこの病気の坑夫が「金州」あるいは「金公」「金しう」と呼ばれるのかは不明。ただし「金州」を地名と解釈するならば、中国東北部の遼東半島南部の金州湾にのぞむ同名の区がある(現在の遼寧省大連市)。日清戦争時に日本軍は花園口から上陸して、金州を通過して旅順攻略に向かった。『日本』新聞の従軍記者となった正岡子規もその地に寄留している。日露戦争の時にも金州・南山付近の戦闘が知られている。また明治三十七年(一九〇四)年四月、陸軍運送船金州号が朝鮮新浦沖でロシア艦に撃沈され、搭乗していた陸軍の下士卒全員、船と運命を共にしたという事件も、当時は知られていた。

……とある。

坑夫の病気は日露戦争で大量の死者を出した脚気ではないかと考えられる。戦地で脚気を発症し重症化した場合は内地に送られるか、要所である金州病院等に入院させられたものと思われる。

内地に送られる経路は様々ではあろうが、旅順攻撃の進路が注解にあるとおり「日清戦争時に日本軍は花園口から上陸して、金州を通過して旅順攻略に向かった」というものであれば、引き上げ時にはやはり逆に金州を通過することが予想される。

胸が間断なしに込み上げてくる。涙は小児でもあるように頬を流れる。自分の体がこの世の中になくなるということが痛切に悲しいのだ。かれの胸にはこれまで幾度も祖国を思うの念が燃えた。海上の甲板で、軍歌を歌った時には悲壮の念が全身に充ち渡った。敵の軍艦が突然出てきて、一砲弾のために沈められて、海底の藻屑となっても遺憾がないと思った。金州の戦場では、機関銃の死の叫びのただ中を地に伏しつつ、勇ましく進んだ。戦友の血に塗れた姿に胸を撲ったこともないではないが、これも国のためだ、名誉だと思った。けれど人の血の流れたのは自分の血の流れたのではない。死と相面しては、いかなる勇者も戦慄する。

脚が重い、けだるい、胸がむかつく。大石橋から十里、二日の路、夜露、悪寒、確かに持病の脚気が昂進したのだ。流行腸胃熱は治ったが、急性の脚気が襲ってきたのだ。脚気衝心の恐ろしいことを自覚してかれは戦慄した。どうしても免れることができぬのかと思った。と、いても立ってもいられなくなって、体がしびれて脚がすくんだ――おいおい泣きながら歩く。

近くは乃木大将の「征馬前すすまず人語らず、金州城外斜陽に立つ」の詩にしても、その時の感情はかうした形式以外に適当な表現はなく、支那人が見て感心しようが、感心すまいが、そんなことは最初から少しも問題にならぬのである。

日本人の描く油絵や水絵が、今日では、すでに洋画ではなく、日本画となつてゐると同じやうに、漢詩は既に久しい以前から日本の詩となつてゐる。これは漢字がすでに日本字になつてゐることと関聯するのである。

「それで、僕等の後備歩兵第○聨隊が、高須大佐に導かれて金州半島に上陸すると、直ぐ鳳凰山を目がけて急行した。その第五中隊第一小隊に、僕は伍長として、大石軍曹と共に、属しておったんや。進行中に、大石軍曹は何とのうそわそわして、ただ、まえの方へ、まえの方へと浮き足になるんで、或時、上官から、大石、しッかりせい。貴様は今からそんなざまじゃア、大砲の音を聴いて直ぐくたばッてしまうやろ云われた時、赤うなって腹を立て、そないに弱いものなら、初めから出征は望みません、これでも武士の片端やさかい、その場にのぞんで見て貰いましょ。――それからと云うものずうッと腹が立っとったんやろ、無言で鳳凰山まで行進した。もう、何でも早う戦場にのぞみとうてのぞみとうて堪えられなんだやろ。心では、おうかた、大砲の音を聴いとったんやろ。僕は、あの時成る程離縁問題が出た筈やと思た。」

「成る程、これからがいよいよ人の気が狂い出すという幕だ、な。」

「それが、さ、君忘れもせぬ明治三十七年八月の二十日、僕等は鳳凰山下を出発し、旅順要塞背面攻撃の一隊として、盤龍山、東鷄冠山の中間にあるピー砲台攻撃に向むこた。二十日の夜行軍、翌二十一日の朝、敵陣に近い或地点に達したのやけど、危うて前進が出来ん。朝飯の際、敵砲弾の為めに十八名の死者を出した。飯を喰てたうえへ砲弾の砂ほこりを浴びたんやさかい、口へ這入るものが砂か米か分らん様よであった。僕などは、もう、ぶるぶる顫るて、喰う気にもなれなんだんやけど、大石軍曹は、僕等のあたまの上をひゅうひゅう飛んで行く砲弾を仰ぎながら、にこにこして喰っておった。「腹が出来んといくさも出来ん。」僕等の怖なった時に、却って平気なもんであった。軍曹が上官にしかられた時のうわつき方とは丸で違てた。気狂いは違たもんやて、はたから僕は思た。僕は、まだ、戦場におる気がせなんだんや。それが、敵に見られん様に、敵の刈り残した高黍畑の中を這う様にして前進し、一方に小山を楯にした川筋へ出た。川は水がなかったんで、その川床にずらりと並んで敵の眼を暗ました。鳥渡でも頸を突き出すと直ぐ敵弾の的になってしまう。昼間はとても出ることが出来なかった、日が暮れるのを待ったんやけど、敵は始終光弾を発射して味方の挙動を探るんで、矢ッ張り出られんのは同じこと。」

噂のヘンリー事、大津弘雄はその夕刻も日報社の外報部で、臨時電信係として全身の神経を緊張させてゐた。――既に日露両国の国交は断絶して、黒木大将の率ゆる第一軍は鎮南浦へ上陸し、奥大将の第二軍は遼東半島を襲ひ、金州城を陥れた。弘雄の末弟にあたる大津行雄は黒木軍の先頭部隊に従つた一上等兵として、沙河の激戦に火花を散らしてゐた。

あくまで状況証拠ではある。しかし金州という言葉が戦場・戦地と結びつけられ、病院・退路と結びつけられた時、そこで最も多くの日本兵の命を奪った病名が脚気であれば、ここは素直に金州は「金州帰り」あるいは「金州病」としての脚気患者、または病名としての脚気を指すものと考えてよいのではなかろうか。そうでないとすれば、やはり「なぜこの病気の坑夫が「金州」あるいは「金公」「金しう」と呼ばれるのかは不明」ということになるのだが、

やがて横になってた男が、二人の肩に支えられて立ち上った。そうしてこっちを向いた。その時、その刹那、その顔を一目見たばかりで自分は思わず慄っとした。これはただ保養に寝ていた人ではない。全くの病人である。しかも自分だけで起居のできないような重体の病人である。年は五十に近い。髯は幾日も剃そらないと見えてぼうぼうと延びたままである。いかな獰猛も、こう憔悴れると憐れになる。憐れになり過ぎて、逆にまた怖くなる。自分がこの顔を一目見た時の感じは憐れの極全く怖かった。

この記述から読み取れる病状も脚気を思わせる。ただ残念ながら「金州帰り」あるいは「金州病」という用語の使用例は私が調べた限り見つからなかった。かりにそういう云われ方があったとして、なかなかスパイシーな表現ではあるので、資料的には残り難いところではあろうか。

[付記]

こういう言葉の意味、あるいはニュアンスは、

例えば「大森」なんかと同じでたちまち分からなくなるんだろうな。もう谷崎の語彙なんか、かなり意味不明になっているけど。

「ガッカリした」「残念です」とか「お前が私の思い通りに動いてくれないからムカつく」の言い換えだから1ミリも気にする必要ないよ。あーそうですかそれは残念でしたね。では、私は自分の人生を生きますのでサヨウナラでいい。あなたを自分の操り人形か何かだと勘違いしてる連中なんてシカトでOK。

— Testosterone (@badassceo) November 17, 2022

सरकारी बैंक एसबीआई किसानों को खास तोहफा दे रहा है जिसके तहत आर्थिक सहायता समेत कई खास सुविधाएं दी जाएंगी. अगर आप भी किसान हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका है.#SBI https://t.co/DbNwPvlwT8

— Zee News (@ZeeNews) November 21, 2022

「#赤毛のアン」シリーズを読んでるんだけど、「#アンの初恋」の次が「#アンの婚約」なの?

— 国立国会図書館 NDL (@NDLJP) November 22, 2022

👩🦰#WebNDLAuthorities の #著作典拠 を見ればわかります。https://t.co/SErFh92eFm#典拠データ #WebNDLA #NCR2018 #典拠コントロール

アンケートにもご協力ください。https://t.co/GOzWtgRvID pic.twitter.com/fseqkZb0z0

先日の報道以来、話題沸騰(?)の「倭歌壱首」木簡。

— 松田浩 (@inenikerashimo) November 22, 2022

村田右富実先生のリポートが『日本文学』に。なんと仕事の捷い!

『万葉集』では憶良だけが使っていた「倭歌」。「いやいや、まさか」とは思いつつも、「そうだったらいいな」と夢を懐かせてくれます。 pic.twitter.com/7z6ikKEqRP