岩波書店・漱石全集注釈を校正する19 脊のすらりとした正宗を三杯飲んだら例の茶園でトチメンボー

脊のすらりとした

宝丹の角を曲るとまた一人芸者が来た。これは背のすらりとした撫肩の恰好よく出来上った女で、着ている薄紫の衣服も素直に着こなされて上品に見えた。

まさかここに注は付けられないだろうが、どうしても一言言いたい。どうも漱石は脊のすらりとした女が好みである。田口千代子も大柄。マドンナも、「色の白い、ハイカラ頭の、背の高い美人」である。これはどうしても大塚楠緒子のイメージである。

正宗を三杯飲んだら

ここも注が付けづらいところか。正宗とは大方日本酒の事だろうとは解るものの。豊島屋の剣菱と違って、この正宗はどこの正宗か判然としない。ただ正宗としか書かれていないので、特定のしようがないのだ。

例の茶園

帰りに例の茶園を通り抜けようと思って霜柱の融けかかったのを踏みつけながら建仁寺の崩れから顔を出すとまた車屋の黒が枯菊の上に背を山にして欠伸をしている。近頃は黒を見て恐怖するような吾輩ではないが、話しをされると面倒だから知らぬ顔をして行き過ぎようとした。黒の性質として他が己を軽侮したと認むるや否や決して黙っていない。「おい、名なしの権兵衛、近頃じゃ乙う高く留ってるじゃあねえか。いくら教師の飯を食ったって、そんな高慢ちきな面あするねえ。人つけ面白くもねえ」黒は吾輩の有名になったのを、まだ知らんと見える。

第二章のこの場面はやはり第一章の結びより、前の時期の黒を描いているように思える。

車屋の黒はその後跛になった。彼の光沢ある毛は漸々色が褪めて抜けて来る。吾輩が琥珀よりも美しいと評した彼の眼には眼脂が一杯たまっている。ことに著るしく吾輩の注意を惹いたのは彼の元気の消沈とその体格の悪くなった事である。吾輩が例の茶園で彼に逢った最後の日、どうだと云って尋ねたら「いたちの最後屁と肴屋の天秤棒には懲々だ」といった。

ここは不整合と云えば不整合になる。しかしそもそも猫が喋る小説なので、余り堅苦しいことは言うまい。

感投詞

今までは黒との応対で気がつかなかったが、見ると彼の足の下には一切れ二銭三厘に相当する鮭の骨が泥だらけになって転がっている。「君不相変らずやってるな」と今までの行き掛りは忘れて、つい感投詞を奉呈した。

この「感投詞」に関して岩波書店『定本 漱石全集第一巻』注解に、

感投詞 現在では普通「間投詞」と書く。同じ意味を表わす言葉に「感動詞」がある。のち本篇「七」三〇三頁以下に感投詞についてのやりとりが展開されている。

……とある。「感投詞」そのものの説明としてはその通りであろうが、ここには「感投詞」がないことについては触れられていない。「君不相変らずやってるな」は「感投詞」ではない。「へー、」でなくとも、「山根―」のような意味での「きみ―」ならば「感投詞」と言えるかもしれない。

トチメンボー

あった!

近松に二人はいない

ちなみに近松秋江はまだ徳田秋江と名乗っていた。

孔雀の舌

孔雀の舌に関しては本文に、

「此孔雀の舌の料理は往昔羅馬全盛の砌り、一時非常に流行致し候ものにて、豪奢風流の極度と平生よりひそかに食指を動かし居候次第御諒察可被下候。……」

何が御諒察だ、馬鹿なと主人はすこぶる冷淡である。

「降って十六七世紀の頃迄は全欧を通じて孔雀は宴席に欠くべからざる好味と相成居候。レスター伯がエリザベス女皇をケニルウォースに招待致し候節も慥か孔雀を使用致し候様記憶致候いたしそろ。有名なるレンブラントが画き候そろ饗宴の図にも孔雀が尾を広げたる儘卓上に横たわり居り候……」

孔雀の料理史をかくくらいなら、そんなに多忙でもなさそうだと不平をこぼす。

と、このように詳しく描かれているため注はつかない。

食事には、美酒佳肴に飽き、卓上の珍味として、孔雀の舌を客に供することあり。或は毛髪に金粉を振蒔きて、光彩燦爛、神の如きを誇るなど、殆んど狂愚の行ありき。

『西洋史綱要解 上巻』箕作元八 著六盟館 1899年

こうも言われる一方、

ロマ盛時の奢侈を說き、孔雀の舌を食膳に載せた、彼等の食慾は飽く事を知らなかつたといふが、當時アフリカから孔雀は澤山渡つたので、單に奢侈豪華だと評するのは當時の事情を省みない批評である。

という見立てもある。

猫の病気は

「御医者様へ連れて行ったのかい」「ええ、あの御医者はよっぽど妙でございますよ。私が三毛をだいて診察場へ行くと、風邪でも引いたのかって私の脈をとろうとするんでしょう。いえ病人は私ではございません。これですって三毛を膝の上へ直したら、にやにや笑いながら、猫の病気はわしにも分らん、抛っておいたら今に癒るだろうってんですもの、あんまり苛いじゃございませんか。腹が立ったから、それじゃ見ていただかなくってもようございますこれでも大事の猫なんですって、三毛を懐へ入れてさっさと帰って参りました」「ほんにねえ」

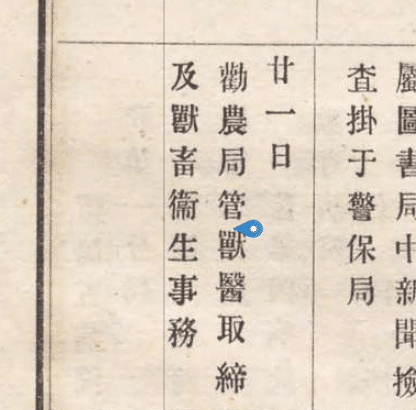

家畜の病気を診る獣医が存在したことは確か乍ら、

又倫敦を始め、歐米著名の都市には、動物病院或は保護院なるものありて、犬猫等の飼主なきもの、或は病傷せるものを、收容飼養せるあり。

犬猫の病院が機能していたかどうかは不明である。

[余談]

一般に『吾輩は猫である』は筋のない話でロレンス・スターンの『トリストラムシャンディ氏の生活と意見』のように逸脱、逸脱を繰り返していると言われる。

第二章では細君も現れ、後架先生が牡蠣先生に変化、何か筋を模索している気配がある。

ただキャラクターを増やし、会話により量を稼いでいることは確かだ。一章をパロディ化もしている。

しかし逸脱、逸脱かどうかはまだわからない。

最近黒竜江省の海倫市出身の方と知り合ったので、海倫というのはどういうところか調べてみたらその名の由来が満洲語の「かわうそ」と関わりがあるとのこと。確かに『御製増訂清文鑑』には

— 岩手大学 中国語学研究室 (@yanda_zw) November 28, 2022

hailun(水獺)

水に住む獣の名 魚を捉え食べる 皮を染めて様々な縁を付けるのに用いる

とあります。 pic.twitter.com/KFoTVKVii3

先が長い教習所ビデオ pic.twitter.com/j6Fj9rMdjs

— テクダ (@FAXXXX) November 28, 2022

AIが考える叙々苑 pic.twitter.com/iQX4j5Yllz

— ツノウサ (@hajime2e) November 28, 2022

#源実朝 の「出でて去なば 主なき宿となりぬとも 軒端の梅よ 春を忘るな」という和歌が作中で登場しました。

— JAPAN SEARCH(公式) (@jpsearch_go) November 28, 2022

それにちなみ、雪が降る中に梅と雀が描かれた作品をご紹介します。作者は #土田麦僊。@tokyofujibi #鎌倉殿の13人 pic.twitter.com/62KZtUmWqi

↑ この本をキャンセルした馬鹿。二度と近づくな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?