肩関節疾患を『診る』心得

みなさんこんにちは

志水です(@echohuku)😁

肩・肘マガジンへようこそ❗

きっとココへきた『アナタ』は肩や肘に症状を有している患者さん・クライアントさんで困ったことがありますよね?

えっ?今でも困ってるって?

わかりました!

今回はそんな『アナタ』にとって有益な『肩』に関する情報を提供します。

『ゼロからはじめる』という名前がついたこのマガジンですが、今回の記事はテーマは

『肩関節疾患を診る"心得"』です。

まさに”ゼロ”からはじめそうな内容じゃないですか?

そして、みなさんが『肩関節疾患』といわれてイメージするのはきっと「肩関節周囲炎」ではないでしょうか?

しかし、今回の記事では肩関節周囲炎の話はしません。

きっと驚くと思いますが、肩関節周囲炎と診断されていても腱板が断裂している症例は数多くいます。

というのも、僕の経験ですが…

「肩関節周囲炎と診断され、再度医師と協力しエコーで観察したところ、4.5人に1人は腱板断裂となっていた」ということがありました。

どうですか?

驚きませんか?

肩関節疾患で1番多い診断名は「肩関節周囲炎」です。ただ、医師も万能ではありません。ましてや、専門外だと診断を見誤ることは当然あります。

先日、こんなツイートをしました…

実際にウチの院長が言ったセリフですが。

この言葉に答えるためにも、僕は常に全力を尽くします。

なので、しっかりとカテゴライズ…

「腱板断裂があるか、ないか」のカテゴライズ(分類分け)を、するための情報をたくさん盛り込みました。

・腱板断裂患者はみんな痛みがでるのか?

・腱板断裂ってどれくらいの人に起きるのか?

・腱板断裂の手術件数は?

・腱板断裂患者のどれくらいが手術になる?

・腱板断裂患者の簡単な見極め方

これは、

今までは僕が学生や新人・若手から、

腱板断裂について聞かれた質問トップ5です。

これだけのことを明確に理解できている、知っている人は少ないと思います。

そして、これらをまとめて理解できるのは、

この「肩・肘マガジン」だけといっても過言ではないです。

自分で言うのもなんですが、『お得』です‼️

僕のこの5年間の経験と、知識をこの記事にはたくさん詰め込んでますからね‼️

今、そして未来の患者さん・クライアントさんのために「腱板断裂」について学んでください❗

では、さっそく本題にいきます!

腱板断裂患者はみんな痛みがでるのか?

これ、気になりますよね?

『切れてるんだから痛いにきまってるじゃん』

そう思いますか?

答えは、

「状況による」です。

どれだけ大きな腱板断裂でも、症状が無い(無症候性)場合はあります。

反対に、どれだけ小さい腱板断裂でも症状がでる(症候性)場合もあります。

※ココでの症状は痛みや機能障害(力がでない)ことを指します。

で、さっき

痛みがでるかどうかは「場合による」と言いましたが

その一つは『炎症』の有無であるとされています。

腱板は加齢に伴って徐々に変性していきます(簡単にいうと、脆くなるということ)

そして、変性していった腱板は自然と切れる場合があります。このような自然に切れた場合は痛みや機能障害を伴わないことが多く、本人は気づきません。(無症候性腱板断裂と呼びます)

しかし、こういった症例が「何か」をきっかけに症状がでると

「無症候性腱板断裂が症候性になった」というように判断します。

(切れていても症状がなかったものが、症状がでるようになっていしまった。ということ)

そしてその痛みがでる理由を「炎症」であると小池らは説明しています1)。

どうゆうことかと言うと…

『今まで無症候性だったものが、外傷などをきっかけに「炎症が起き」疼痛が出現する。』と、結論づけています。

つまり…

外傷などによって断裂部付近に炎症などが生じることで症候性へと変化するということです。

ただ、症候性腱板断裂のすべてが、『炎症』が原因で痛みが出現するわけではないと思います。

・腱板の断端部が肩峰下で挟まれ疼痛が出現したり

・腱板の断端部周辺に滑膜炎などが生じて疼痛が出現しやすくなる

なども考えられます。

ですので、『炎症が全て』という認識はやめてくださいね^^;

腱板断裂してる人ってどれだけいるの?

腱板断裂によって症状がでる、でないの理由はわかりましたね?

では次は「腱板断裂」を呈している人の数です。

『腱板断裂』

臨床で経験したことがない方は、

「腱板断裂してる人なんてそんなにいないでしょ?」と思ってたりしませんか?

僕は次の論文を読むまで、そう思い込んでました。

ということでココからはそのような思い込みを持っていた過去の僕に向けて、説明していきますね。

ここで有名な研究を2つ紹介します

ひとつめは

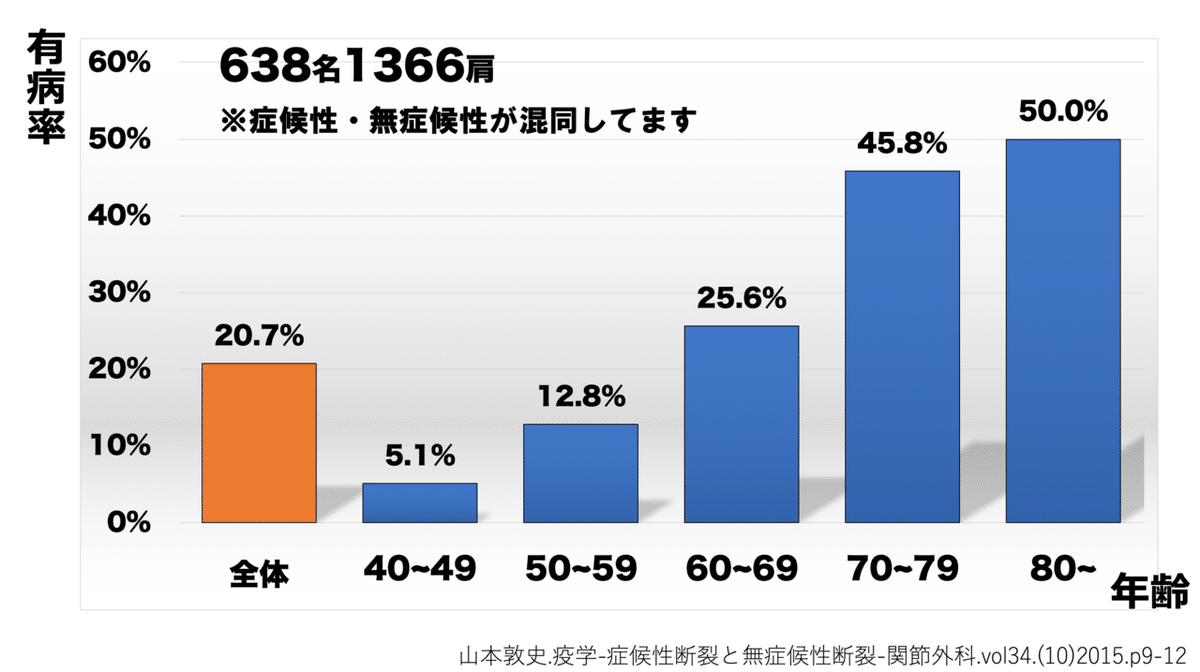

群馬大学の山本敦史先生らが行った大規模な研究です2)。

群馬県の農村部の村民を対象に行なったもので、「肩の症状の有無を問わず」エコーを用いて診断をした結果です。

下のスライドをご覧ください。

70代以上は、約50%が切れています。

2人に1人です。

夫婦で生活でしていたら、どちらかは腱板が切れているということですね。

はい。

衝撃ですよね。

次はこの研究になります 。

日本、エコー界の巨匠。皆川洋至先生らが行った同様の研究です3)。

方法は同じで、エコーで腱板の評価をし、診断をつけていますね。

50代未満では腱板断裂は認めず、

50代以上から、ゆるやかに断裂率が増加する形です。

2つの研究を並べてみるとこのような感じになります。

年齢でのばらつきは若干ありますが、全体でのパーセンテージはどちらも約20%で見解は一致しています。

みなさんはどう思いましたか?

・40歳以上を含む「全体」では5人に1人(20%)が断裂している

・70歳以上になると、どちらの研究でも断裂率が増加

※ただ、どちらも都会から離れている農業や観光業などが生業で、肉体労働をしている可能性が「高い」です。

現在、都会での大規模データがないので、比較できませんが鵜呑みするのも危険かもしれません。

といっても、みなさんが肩関節疾患を見ている限り、『腱板断裂を理解してなくて良い』わけありませんよね?

では次に、国内では腱板の手術がどれくらい行われているかみていきましょう。

腱板断裂の手術って多いの?

これは2017年に

肩関節専門医「1523名」に対して「手術件数の内訳」を調査するためにしたアンケート結果です4)。

腱板障害:腱板断裂に関する手術(11,840件)

外傷:上腕骨近位部骨折や鎖骨骨折等の手術(5,669件)

肩関節不安定症:主に脱臼後の手術(関節唇形成術など)(2,962件)

その他:上記以外の疾患(4242件)

[合計:24,713名]

腱板の手術が「約48%」と圧倒的に多いですよね?

つまり、肩の手術をする人の「二人に一人」は腱板の手術になるわけです。

ただ、これはあくまでも手術を実施した件数なので、

「腱板断裂患者の何%が手術になるのか」という気になる部分がわかりませんよね?

それについて、僕の知っている病院の情報を少しお伝えします。

腱板断裂患者のどれくらいの人が手術になるの?

この円グラフをご覧ください

これはあくまでも、ひとつの病院のデータであることを理解しておいてください。

ただこの施設では、医師とコメディカルで強い連携のもと、肩関節疾患患者と向き合っているため、それなりに信憑性は高いと思ってもらって良いと思います。

ここ3年間での"とある病院"での肩関節疾患患者のデータです。

リハオーダーがでた肩疾患患者は約650名で、なんらかしらの理由で手術になったのは17名です。

つまり、2~3%ほどの患者さんが手術になりました。

「あまり多くない」と思いましたか?

でも、これは「肩関節周囲炎患者やインピンジメント症候群など、腱板断裂以外の患者さんも含まれています」

ですので、『腱板手術件数/腱板断裂患者』とするとこうなります。

(腱板手術件数17名/腱板断裂患者140名)×100=約11%

腱板断裂患者の11%が手術になっています。

どうですか?僕は最初、「結構多い」と思いました。

ただこれは、「肩の手術が必要」と判断できる人がいるかどうか…

となると、肩の専門医がいるかどうかで大きく変わってくると思います。

というのも「どういった人が手術の対象になるのか?」という判断が難しからです。

そうなると、『肩関節専門』の医師がいないと、手術適応の患者が保存療法で経過をみているということになります。もしかしたら手術をしないと一向に良くならないかもしれないのに…

この判断については脱線してしまうので、今後記事にできたらと思います。

ここまでの話をいったんまとめますね。

・腱板断裂患者は痛みがでるのか?

→無症候性から症候性になる人達は「炎症」が原因で痛みがでる

・腱板断裂患者はどれくらいいるのか?

→50歳を超えると20%(5人に1人は切れている)

・腱板の手術件数はどれだけなのか?

→肩の手術の48%(約半分)は腱板の手術

・腱板断裂患者の中で手術が必要なのはどれくらいか?

→”とある病院”では、11%(約10人に1人)

このようになりました。

もしかしたら、こう思った人がいるんじゃないでしょうか?

「あれっ?うちって腱板損傷(断裂)のオーダーって全く無いけど…」

さきほども言いましたが

医師が気づかないだけで、損傷・断裂している患者さんは山程います。

これは"本当"です。

このままでは、どうやって腱板断裂の判断したら良いの??

と思われたまま終わってしまいますので、

最後に僕が臨床で使っている

『簡単に腱板断裂を見極める方法』をお伝えします。

・腱板断裂患者の簡単な見極め方

ここでは僕が普段から行っている評価の中から

腱板断裂に特化した項目を"2つ"説明します。

1つめは問診です。

問診のでも重要と考えているのは、

「受傷機転」です。

症状が出る前に「なんらかしら」のメカニカルストレスが生じている場合が多いので、細かく聞く必要があります。

わかりやすい質問としては

・転倒したか?

・肩をぶつけたか?

・手をついたか?

ですが、これらの出来事があればだいたい本人から言ってくれます。

なので僕が経験した

「これで症状でたの??」

という例を2つ紹介し、どれだけ軽微なストレスでも、腱板切れるのかを知っていただきましょう。

①カードキーを引き抜いた時

②テーブルからものが落ちそうになって、手を伸ばした時

①.②は別々の症例ですが、これで症状が発症し、腱板の大断裂を認めました。

①の『カードキーを引き抜いただけ』で、というのは

ホテルのドアだったみたいですが、引き抜いた瞬間に痛みがはしり、挙上不可となったようです。

僕が状態を診た時は挙上が45°程度でした。

(ということで②も同じような思考パターンですね)

この話を聞いてからは

腱板断裂を疑う患者さんの行動パターンをできる限り聴取するようにしています。

日常生活でどのように上肢を動かすか

・仕事(デスクワークか、力仕事か?力仕事なら"足元"の作業なのか、"頭上"の作業なのか?など)

・趣味(スポーツ、家庭菜園、散歩など)

・家庭環境(一人暮らしか、夫婦でなのか、子供がいるのか?子供は小さいのか)

挙げるときりがないですが、問診中のやりとりの中で、

『肩に負担の掛かりそう』な動作などを想像し、絞った質問をしていくと、何か見つかる可能性が高いですし、そんなに難しくはないです。

次の評価では

『動作』をみていくのですが、この評価には前提条件があります。

それは…

強い「安静時痛」および「動作時痛」が無いことです。

というのも、

肩関節周囲炎や腱板断裂の初期では、炎症による疼痛が強く

「何をしても痛みがでる」という場合があり、動作での判断が困難だからです。

それに、そこまで疼痛が強かったら患部(肩甲上腕関節)に対してはほとんど徒手治療はできないと思いますので、僕の場合は「疼痛の軽減」を最優先し、腱板の評価はしません。(エコーを使えば断裂の有無はほぼ100%わかるのでそれで判断しますが、ココではそれは無いものと考えます。)

ですので、これらの疼痛が無ければ…

上肢の挙上を指示して、観察します。

観かたとしては『スクリーニング』の感覚でみますが、精度は結構高めですよ。

方法は「座位と背臥位での挙上」ですが

まず…

ここから先は

実践!ゼロから学べる肩肘の臨床

本noteマガジンはベテランの肩肘治療のスペシャリスト(理学療法士)4名が肩肘の治療特化した機能解剖・評価・治療などを実践に生きる知識・技…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?