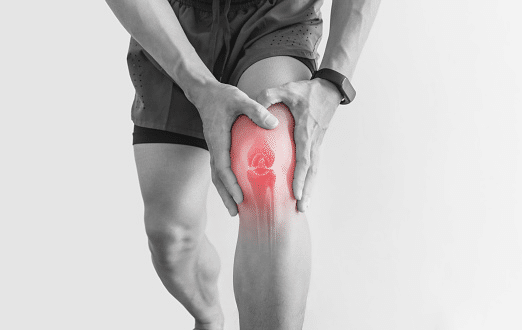

<膝の痛み>運動療法で改善するための戦略

臨床+の佐藤康です。

今月の臨床+は「膝関節疾患」がテーマです。

今回、スポーツ障害の膝関節疾患でもケースの多い

「膝の前方障害」についてまとめていきます。

膝痛のスポーツ障害として

・オスグッド‐シュラッター病

・膝蓋靱帯炎(ジャンパー膝)

が代表的に挙げられます。

主にランニングやジャンプ競技にて多く見られますが、対応が不十分であると、痛みが残存しスポーツ復帰に難渋することも経験したことはあるのではないでしょうか。

これらのスポーツ障害は局所機能である炎症・疼痛の改善、障害の誘因となる他関節の問題を改善しなければ、仮に疼痛が落ち着いても運動を開始して痛める可能性は高く、そのまま運動を続けることで症状は悪化していきます。

そこで、今回は膝前方障害の病態の整理から復帰に向けた対応についてお伝えしていきます。

■5W1Hで考える病態

はじめに膝前方の痛みの病態から整理していきます。

私は痛みを捉えるときに「5W1H」をもとに、問診をしています。

Why|なぜ起こるのか

Who|どのような人に起こりやすいのか

What|なにが痛むのか

When・Where|どのようなときや場面で起こるのか

How|どのようにして起こるのか

これをもとに今回の疾患である膝前方の痛みを考えていきます。

<なにが痛いのか?>

オスグッドやジャンパー膝ではそれぞれ脛骨粗面、膝蓋靱帯(実質や付着部)に痛みが起こります。膝蓋靱帯は膝蓋骨下極-脛骨粗面に付着部をもちます。これらは膝の屈曲位にて制動する組織であり、過剰な牽引ストレスの繰り返しにより痛みを起こしやすくなります。

※これらの部位と隣接した脂肪体や鵞足との鑑別も必要となります。

<どのようにして起こるのか?>

どのような場面で起こるのか?と近いため、併せて考えていきます。

先述したように過剰な牽引ストレスが問題となります。

膝屈曲位での動作では、床反力は膝関節の後方を通過していきます。そのため、膝にかかる伸展モーメントが発生します。膝よりも上の質量(上半身)が後方に位置すればするほど、伸展モーメントは増大していきます。

つまり、膝を制動する大腿四頭筋の過剰な収縮による制御となるため、脛骨粗面や膝蓋腱による牽引ストレスは増大していきます。

<なぜ起こるのか?なぜ伸張ストレスが増大するのか?>

前の内容に続き、それらの動作がなぜ起こるのかについて考えていきます。

「過剰に」「牽引される」のはなぜか?

伸張ストレスが起こる理由に膝関節の伸展モーメントが増大するとお伝えしましたが、増大を助長する要因について考えていきます。

先程もお伝えしましたがスライドにもあるように、Sway-backなどの姿勢、ハムストリングスの短縮や臀部筋群での筋力低下により、動作では動的アライメントが崩れ膝へのストレスが大きくなってしまうことが考えられます。

<どのような人に起こりやすいのか?>

オスグッド・シュラッター病は脛骨粗面が脆弱な成長期に起こりやすいスポーツ障害です。バスケットやバレーボールなどのジャンプ競技、陸上短距離走などを行う選手に多く見られています。

成長期における骨の急激な成長とそれに伴う筋のタイトネスが加わることで、発生のリスクが高くなります。

また、サッカーのキック動作などにあげられる軸脚(キック動作の反対側)の発生が約83%に上る特徴が報告されています。

これらの情報をもとに

危険因子の整理をしておくことが障害予防を図る上で大切です。

■重症度の整理

つぎに、重症度についてまとめていきます。

重症度を把握することで、復帰までの大まかな目安や運動の許可・治療方針を立てることができるため、重要な指標です。

脛骨粗面の痛みは成長痛として考えられ、スポーツ現場でも放置されることが多い傾向ですが、治療は早期での対処がとても重要になります。

医学的所見

画像診断にて病期分類をしていきます。

|X線画像

|超音波画像

ジャンパー膝では疼痛が慢性化するとMRI診断では腱が変性していることもあり、競技復帰までに時間を要してしまいます。症状が進行すると、腱の部分断裂をすることもまれにあるため、痛みの対応がとても重要です。

「成長痛だから、ほっとくしかない」という判断はとても危険であることがわかります。

病期や治癒過程を理解し、しっかりとしてプログラムを立てて対応することを抑えておかなければなりません。

問診

問診から考える重症度を考えていきます。

大きく分けて、疼痛が運動前・運動中・運動後が挙げられます。

①の場合、ほとんのケースで②・③でも痛みを訴えます。

②の場合は③でも訴えることは多いです。

|骨の成長と治療方針

オスグッドの治療は一般的に保存療法が選択されます。そのとき、脛骨の発育段階を十分に考慮する必要があります。

発生の多い10-15歳の年代を対象にまとめていきます。

Apophyseal stage

炎症所見や運動時痛の消失、脛骨結節の圧痛が消失するまでは競技への復帰は許可しないことが推奨されています。

Epiphyseal stage

骨化核が剥離するリスクはほとんどないため、脛骨結節に圧痛があっても、運動時痛が消失すれば運動を徐々に開始していきます。

Bone stage

骨の発育は完了しているため、炎症所見が消失した段階で運動時痛をコントロールしながら徐々に運動の開始を許可してよいとされています。

※Apophyseal stage・Epiphyseal stageでは遺残される骨片を形成せずに治癒が得られることが目標となります。

■膝前方の痛みを評価する

病態と治療方針がおさらいできたところで、

つぎに膝前方の痛みを局所・全体の両面から関節機能を中心に挙げていきます。

|局所評価

局所評価では

主に疼痛部位の特定と膝関節機能を評価していきます。

ここまでまとめてきた内容からも想像されるかと思いますが、局所の障害だけで膝前方の障害の起こることは少なく、他関節機能と相互的に考えていく必要があります。

かといって、「局所は見なくてよいのか?」というとそうではありません。患部には疼痛部位へのストレスの要因の情報があります。

|圧痛評価

|FT関節アライメント・脛骨可動性

|PF関節アライメント・膝蓋骨可動性

|膝伸展時の膝蓋骨の挙動

|圧痛評価

疼痛部位の特定をするために圧痛評価をしていきます。

|FT関節アライメント・可動性

膝90°屈曲位の膝を立てた肢位で評価していきます。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?