再掲載:Penny Arcadeインタビュー

KKV Neighborhood #176 Interview - 2023.07.11

インタビュー、構成 by 与田太郎

7月17日にPenny Arcadeがライブを行う。2016年にアルバム『A GIRL FROM PENNY ARCADE』が2度目の再発となったこともあり2017年に彼らは2本のライブを行った。しかしそれ以降はライブは行われることはなく6年が過ぎた。その6年間のあいだに80年代から90年代の様々な音源が再発、再発見されてきた。数多くのアーティストや音源が発掘される中、Penny Arcadeの再発はひときわ大きな意味があったのではないだろうか。まだギターポップという言葉もなく、インディーという言葉も日本では現在とは少し響きが違った時代に、現在に繋がるシーンの黎明期に残された名作として。

このインタビューは2016年の3月にキリキリヴィラのサイトにて公開されたインタビューの再録です。

80年代中旬東京のギター・ポップ・シーンの中核を担った伝説のバンドPenny Arcade唯一の公式音源『A GIRL FROM PENNY ARCADE』が30年の時を超えてまさかの再発ということで、当時からゆかりのある方々からのコメント、そしてメンバーの佐鳥さん・石田さん両名を迎えたインタビューを掲載します。

1992年、当時僕が運営していたワンダー・リリースというレーベルが再発したペニー・アーケドの音源は限定生産だったこともありすぐに入手困難な状況になっていました。あれから24年!、またレーベルの運営にかかわることになって再びこの音源の再発をやることになるとは夢にも思ってませんでした。

今となってはインディー・レーベルの持つ役割も意味も当時とはまったく違ったものになっているだろうけど、1991年にクリエイションやファクトリーに憧れてはじめた時の気持ちはそう簡単に忘れることができないものです。そのレーベルと現在のキリキリヴィラがこうして繋がるのは個人的にとても嬉しいことですし、なによりこのCDに収録された音源は、制作時からほぼ30年たっているにもかかわらず瑞々しく響いているのが驚きです。海外の音楽シーンは過去の遺産を様々な形で語り継いでいます、そろそろ日本のシーンもそういう循環を意識してもいいのではないでしょうか?

インタビューを読んでもらえばわかる通り、この音源が録音された当時洋楽のロック好きはとても少数派でした。でも少しづつ友達が増えて世界がひろがっていくことも含めて音楽がなにかを繋げる役割をするのは今も同じです。今回の再発でも音楽好きにちょっとしたトピックを提供できたらと思います。再発を了承してくれた石田さんと佐鳥さんに、ライナー執筆を快諾してくれた小出亜佐子さんに感謝いたします。

ー今回の再発は、レーベル・プロデューサーである安孫子くんがオリジナルだけでなく再発もやれるレーベルにしたいという意向があって実現することになりました。

佐鳥 与田さんから再発のお話受けた時、私ははじめ社交辞令だと思ったんですよ(笑)。それでキリキリヴィラのホームページを見たらNOT WONKのライブがちょうどアップされてて、それを見たらもの凄くかっこよくてそのまま30分見てしまったんです。それでここだったら大丈夫と思って(笑)。

ーそれは嬉しいですね。今日はペニー・アーケードの再発にあたり、改めて佐鳥さんと石田さんに僕自身もちゃんと話を聞いたこともあまりなかったので、まずは当時の話から伺おうと思います。

石田 そうだね。

佐鳥 この20年ぐらいお互い知っているのにあんまりそういう話はしなかったですね。

ーあとこれは個人的な話になりますが、去年エレキングから出た『Guitar Pop Definitive 1955-2015』というディスクガイド本に結構原稿を書いたんですね。もちろんペニー・アーケードもヴィーナス・ペーターも紹介したのですが、その時に80年代から90年代のネオアコやギター・ポップをひさしぶりにじっくり聴き返して、イギリスやアメリカのシーンは世代ごとに受け継がれ、語り継がれていることを実感したんです。日本に一番欠けているのがこの部分じゃないかと感じて、これは先駆者としてのペニー・アーケードをぜひ語ってほしいと思ったんです。まずお二人が知り合ったきっかけから教えてもらえますか?

石田 アズテック・カメラ!

佐鳥 当時コンサートのチケットを買うのに早朝からプレイガイドに並びましたよね。アズテックが初来日した時に、そこで私達のグループと石田君のグループが出会ってという..。

ー初来日は何年でした?

石田 85年ぐらいだったかな。

ー『Knife』の後ぐらいですね、会場はどこでした?

石田 新宿厚生年金会館かな?

佐鳥 その時石田君達のグループがアズテックやバニーメンをデフォルトで聴いているような人達で、私たちも同じような感じでお互い友達がいなかったから、ライブ行く度に会うことになって知り合いになっていったよね。

ーそうですね、あの頃アズテックやバニーメンを聴いてる人はマイノリティーでしたね。僕は82年に高校入学なんですが、学年全体で500人いるような高校だったんですがジャムやクラッシュを知っている人は全部で10人ぐらいしかいなかったですから。

佐鳥 それは多いですよ(笑)。学年で3~4人ぐらいですかね、私の方が少し上ですけど。当時お小遣いも少なかったので誰かがレコードを買ったらテープにダビングしてまわすのが常識だったので、少しづつ友達が増えていろんなものが聴けるのがよかったんですよ。

ー佐鳥さんのご出身は東京ですか?

佐鳥 高校は横浜の郊外です、だからあんまり都心の輸入盤店とか知らなくて。今日は私持ってきたものがあるんですが、この1枚で私のすべてが説明できるんですよ。(クリア・カット vol.1-ラフ・トレードの日本編集のコンピレーションを取り出す)。

ーこれは1枚目ですか?

佐鳥 1枚目です、だから当時郊外の高校生で輸入盤も知らなくて、ピーター・バラカンのラジオだけが情報源でオレンジ・ジュースとかスクリッティ・ポリッティとかをラジカセでチェックしてという。そんな時期にこれ1枚買ったらすごくビックリしてしまって。なんというか、パンク以上にショックでした。

ーそもそもお二人が洋楽に興味を持ったきっかけはなんですか?

石田 僕は兄がクラフトワークとかドイツのプログレ、ダンジェリン・ドリームとかを聴いていて、それが最初のきっかけかな。

ー中学生ぐらいですか?

石田 そう、2年か3年の時。

佐鳥 私は小学生からトップ40ものを聴いて、中学生でピーター・ガブリエルとかにはまって(笑)、そこからアンディー・パートリッジ、XTC経由でニューウェーブに行くんですよ。だからパンクじゃなくてニューウェーブですね。パンクは振り返って聴いていった感じですね。

石田 そうそう。

ーその流れだとジャパンとかを聴いてませんでした?

石田 そう、ロキシー・ミュージックよりはジャパンだったね。

佐鳥 ジャパンを聴いてから元ネタとしてロキシーを聴くっていうね。

ーその時期だとピーター・ガブリエルはソロの1枚目あたりですよね?

佐鳥 そうです、ソロの1枚目にロバート・フリップが参加してたりしてちょっとづつ世界が広がっていって。

ーちょうど4ADからコクトー・ツインズが出てくる頃ですね。

佐鳥 大好きでした、4ADはバウハウスも好きだったんですけど、そこからデヴィッド・Jのソロに行きジャズ・ブッチャーにたどり着くという(笑)。

ー六本木にWAVEができるあたりですね。

石田 僕はずっと都内だったんで高校の頃は学校をさぼって御茶ノ水のジャニス(輸入盤からマイナーなインディーまでを揃えていたレンタル・レコード店)UKエジソン、シスコ(どちらも輸入レコード店)というコースで。

佐鳥 いいなー(笑)。

ージャニスはもうその時代にあったんですね。

石田 そう、それでペニーのカセットや7インチを置かせてもらったんですよ。ジャニスは借りた人が裏にコメントを書くんですよ。

佐鳥 そう!私が借りたレコードを石田くんが私の前に借りてたことなんかあって。けっこう知ってる人が同じようなレコードを借りてましたね。

石田 古閑くん(ヴィーナス・ペーターのベーシスト、KOGAレコーズ代表)も同じこと言ってたよ(笑)。

ーそういう音楽好きの人たちがいろんなところで擦れ違っていたんですね。

佐鳥 ただ凄い少人数だったと思います。

ーアズテック・カメラの来日コンサートで知り合って、お互いに話しをするようになってからバンドをやることになったのはどういう流れですか?

石田 僕の高校からの知り合いが主催でクリスマス・パーティーをやることになって。

佐鳥 その日の参加者全員なにか出し物をやることになり、それこそ手品とか(笑)。それでちょっとやってみようって2~3曲作って演奏したのが初めてです。

ーそれは85年の暮れですか?

石田 そう。

ー今回の再発にボーナス・トラックとして収録される初期のデモを聴いて思ったんですが、ワンダー・リリースで再発した音源は解散記念じゃないですか。もっとネオアコやギター・ポップ的なサウンドだったんですけど、初期はニューウェーブですよね。

石田 そう、ネオ・サイケ。

ーそうですよね、もっとバニーメンやキュアー、それこそ『サイコキャンディー』的だったり。むしろネオアコやギター・ポップの前史としてニューウェーブがあって、というのをはっきり感じたんですよね。その感じは僕自身もまったく同じような流れをたどったので実感したんだと思います。

そのクリスマス・パーティーのあと、つまり翌年、86年からペニー・アーケードとして活動が始まるんですね?

佐鳥 そうです。ラジオ・インセインというバンドの企画があって、映画を上映しながらライブをやるという。

石田 三軒茶屋のAMS西武の屋上が一番最初のライブ。

佐鳥 その時がちゃんとした最初のライブで。ライブハウスでもなかったし、知り合いしかいなかったけどなにか面白いことやろうって。

ー当時だと僕はルースターズとかじゃがたらを聴いてた頃ですが、お二人は日本のバンドとかは聴いてなかったですか?

佐鳥 ライブはよく行ってましたけど、ソドムとか行きました。

ーそれは打ち込みになる前ですか?

佐鳥 そうです、バンドでした。

ーということは、『時の葬列』(AUTO-MOD主催のシリーズGIG)とかの全盛期ですね。

佐鳥 そうです、ベースのエコちゃんがそういうの好きな人で。私も彼女とバウハウスのカバー・バンドやって知り合ったので、彼女に誘われて行ってました。いまで言うとゴスの走りですね。

ー新宿JAMとかですか?

石田 あと法政大学とか。

ーぜったいすれ違ってますね(笑)。

石田 僕らの周りの人たちはだいたい東京ロッカーズの流れなんですよ、ラジオ・インセインとかも。

ーそうですね。

石田 だけど僕たちはそうではなかったんですよ。

佐鳥 ぜんぜんルーツが違うんです、けど友達がやってるから見に行くという感じで。だからそこまでシンパシーは感じてなかったです(笑)。私たちはお手本にすべきものがなかったんですね、でもやりたい音ははっきりしてたので迎合はしなかったですね。

ーよくわかります。当時の日本のライブハウス・シーンの感じとペニー・アーケードははっきり違いますよね。だから僕がペニーをはじめて聴いた時、あの80年代中旬にこんな音楽をやっている人たちがいたんだ!って驚きました。フリッパーズ・ギター以降になるとギター・ポップやインディーという音楽がわかりやすくなりましたけど、85~87年あたりはライブハウスもブルー・ハーツが出てきたり、ネオGSでファントム・ギフトやコレクターズが出てきたりしたタイミングじゃないですか。それとはまったく文脈の違う、しかもとてもレベルの高いサウンドを作っているバンドがいたってことが簡単には信じられなかったぐらいです。なぜペニー・アーケードは独自にこういうスタイルの音楽を作ることができたのか、それはいつも聞きたいと思ってました

石田 それはやりたくてもできなかったんじゃないかな?

佐鳥 たしかにソドムの人たちもバニーメンやスミスが好きだって言ってたし、でも彼らのイメージ的に出せない部分もあったんじゃないかな。

石田 そうだよね。だから僕らのことを良いって言ってくれる人も多かったんですよ、でも彼らのやっている音楽はそういう音ではなかったですけど。

ー僕の記憶の中ではペニーと一番近いイメージのバンドはD'f(80年代中旬にシングル3枚を残して解散した京都のバンド)なんですね。彼らはメリーチェインの初来日のインクスティック芝浦で前座をやってたんですけど。

石田 僕それ行きました(笑)。

ーそのD'fでもペニー・アーケードにくらべるとまだ日本的な感覚が強いですよね。彼らもバニーメンやスミス、メリーチェインのようなことをやりたかったんだと思いますけど、ペニー・アーケードはいきなり出来てますよね?それはなぜなんでしょう?まずはじめからすべて英詞じゃないですか?

佐鳥 私、小学生ぐらいの時から日本のポップスを全然聴いてなかったし、逆に英語でやることしか考えられなかったんですよ(笑)。

石田 佐鳥さんは外人なんです(笑)。

佐鳥 逆に、日本語のゼルダとかを聴いて、いいなと思っても自分では書けないと思いました。ほんとにスルっと書けてメロディーのせやすいのが英語だったから英語で書いてしまったんですよ。

ーそれが自然だったんですね。

佐鳥 そうですね、こうしなきゃいけないってこともなかったし、やりたいことをやったらこうなったと(笑)。私たちにはモデルがなかったので、今ならギター・ポップならこういう感じとかシューゲーザーならこういうスタイルっていう枠の中から出られない、もちろんやっている人たちはそう思ってないでしょうけど。私たちはけっこう自由にやれたのは、そういうところが大きいんじゃないでしょうか。

石田 そう、ほんとお手本となるテキストはなかったからね。

佐鳥 だから最近ペニーの音源を聴き直してみて、あらためて振り幅がひろいなって。

ーほんとそうですよね。今回収録の初期音源は1曲づつやりたいことがわかります、今だから言えることですけど。80年代中頃はアズテックやペイルもいたけど、バニーメンやU2もいたし、キュアーやメリー・チェイン、ニューオーダーやデペッシュ・モードもいましたから、実際は様々なスタイルが混在してましたね。

佐鳥 キュアーなんかはとても振り幅ひろいですよね、だからそういうことも影響してるかもしれない。かわいくまとめようとしないっていうか(笑)。

ーこの初期デモはいつ頃つくられたんですか?

石田 これはもうすぐじゃないかな、これを録るためというよりバンドのリハーサルのために録音して。

佐鳥 他のメンバーに聴かせるための原型で、これを元にそれぞれのパートを考えてという。ほんとに身近な友達にあげるためだったし、外に出すつもりはなかったんですよ。

石田 ちょうどさっき話したクリスマス・パーティーの頃、タスカムの4トラックMTRが活躍してた時期。

佐鳥 曲ができたら、すぐ石田くんの家で録って。

石田 ドラムとベースはリズム・ボックスで打ち込んでギターとボーカルをダビングして。

佐鳥 前の日に歌詞を仕上げて、それを見ながら歌って(笑)。

ー他のメンバーはどうやって集まったんですか?

石田 最初は齊藤くんという人がベースで、オリジナル・メンバーは3人。ライブはそのクリスマス・パーティーしかやってないですけど。

佐鳥 でも齊藤くんの曲は最後までやってたんですよ。

石田 今回の再発にも収録されるし。

佐鳥 その後のベースのエコちゃんは、バウハウスのコピー・バンドの時の友達で、ドラムの佐々木くんはラジオ・インセインというバンドのイベントの時に知り合って。そのイベントは3日間あって。

石田 僕たちで1日、days of greenというバンドで1日それともう1日が赤というバンド。佐々木くんはdays of greenでドラムを叩いてました。たしかエコちゃんが知り合いで、ドラムをお願いしたと思う。

佐鳥 でも佐々木くんも1年ぐらいでやめてしまって。そのあとアンナ・カリーナというバンドでドラムを叩いていた外村さんをライブでスカウトして。

石田 そうだ、佐々木くんはヤマジくんのDIP THE FLAGでもドラムやってたんじゃないかな?

ー外村さんが決まったのはいつ頃ですか?

佐鳥 ペンタ(東京近郊に展開するリハーサル・スタジオ)のコンテストの後ぐらいですね。

石田 そうだ、ペンタから出た7インチはリンドラムっていうリズムマシーンなんですよ。レコーディングの時にいきなりドラムは叩けないって言われて、北村昌士さんのものを借りて。

佐鳥 佐々木くんもドラムが叩けないってことで怒りまくって。

石田 機材のトラブルもあってほんとにドラムのプログラムが大変で、朝方までかかって録音して。

ー下北沢屋根裏の上にあったアンチノック・スタジオですよね?なんでドラムが録れなかったんですか?

佐鳥 スタジオに入ったらいきなりドラムは録れないって言われたんですよ。

石田 よく理由はわからないんだよね。

佐鳥 そういった経緯もあってあの7インチは満足できない部分もあるので今回収録しなかったんです。

ーペンタからの7インチはスタジオ・ペンタ主催のコンテストの入賞の副賞みたいな形で作ったんですね?

石田 そう、でもかってにデモを応募されて。当時ソドムのメンバーの方がペンタで働いていて、その人が応募したんですよ。コンテストは渋谷のライブインで2日間あって、審査員にホッピー神山さんがいて。それでホッピーさんが僕らを選んでくれたんですよ。

佐鳥 それで決勝ではピーター・バラカンに褒められて(笑)。

石田 バラカンさんが審査委員長だったんですよ。

ーライブ活動はどんなところでやってましたか?

佐鳥 普通ですよ、ラ・ママとか新宿ジャムとか。

石田 大抵のライブハウスはやったんじゃないかな、鹿鳴館でもやったし。

ーどんなバンドと一緒だったんですか?

佐鳥 はじめのうちは、友達のつてで出してもらってたと思いますけど、まったくピンとこなくて(笑)。私たち浮きまくってましたね(笑)。

石田 昔はひとバンド45分とかだったじゃないですか、長かったからお目当てのバンドを見たら帰ってたし。

ー一緒にやったバンドで印象に残っているバンドはないですか?

佐鳥 ほんとに後期になってからはありましたよ、デボネアとかロリポップとか。

ーデボネアと知り合ったきっかけはどんなでした?

佐鳥 しゅがーふろすとのアッコちゃんのアノラック・パーティーに呼ばれたんですよ。ロリポップとペニーがよばれて対バンがデボネアだったので、それで友達になったんですよ。

ーそれは関西ですよね?会場はどこだったんですか?

佐鳥 どこだったかな(笑)。行くまでとか打ち上げのことは良く覚えているんですけど、ライブのことをすっかり忘れていて(笑)。それでつながりができてデボネアが東京に来た時には一緒にやったり、あとフィリップスとかも仲良くなって。英国音楽が出たあとにそれまですれ違って会えなかった人たちと会えるようになって。

石田 たしか京都のビッグ・バンだったと思う、ヴィナペでもそのあとやったことがありました。

ー英国音楽の小出さんと佐鳥さんが知り合ったきっかけを教えてもらえますか?

佐鳥 徳間ジャパンがラフ・トレード友の会っていう集まりを主催していて、そこに行くとスミスとかアズテックのビデオが観れるという会で。そこで小出さんと出会って、気がついたら学校が一緒だったんですよ、青学で。小出さんはかなりハードコアに音楽を聴いていたので、彼女からオレンジジュースやパステルズとかいろいろ教えてもらって世界が広がりました。

ーその時には英国音楽はすでに始まっていたんですか?

佐鳥 英国音楽というサークルはもうすでにあって、小出さんはそこのメンバーだったんです。途中から小出さんの趣味が反映されるようになってソノシートを付けたりとかがはじまるんです。でも彼女の卒業後にどうなったかわからないんですけど。英国に取り上げてもらったことで仲間が増えたという意味ではとても大きかったですね。

石田 佐鳥さんの知り合いでアライさんという人がいて、その子が良くイギリスに行っていて向こうのバンドの情報とかを教えてくれたんですよ。当時イギリスに行くって簡単ではなかったし、情報も入ってこなかったから。当時僕らの周りにそういう人がけっこういて、ストーン・ローゼズ・ファンクラブ会長とか(笑)。

ーそうでしたね、当時洋楽好きは多くなかったけど熱気はありましたね。

石田 僕の高校時代の友達がバチュラーズ、のちのルーフのイビくんたちとつるんでたりして、だんだんひろがっていったんですよ。小山田くんと小沢くんもペニーのライブを下北沢の屋根裏に見に来てくれたんだよね、ロリポップを始める前に。

佐鳥 そうでしたね、確か友達作りをするためにパステルズのバッジを手作りして(笑)、そしたらやっぱり声かけられて。

ーロリポップ・ソニックがはじまる前は二人は普通に友達だったんですか?

佐鳥 たしか中学は一緒で、高校は別なんですけど。

石田 あの時僕らははじめて小山田くんと小沢くんに会ったんだっけ?

佐鳥 そうじゃないかな。そのあとペニーでもう一本ギターがほしくて彼らにライブでギターを弾いてもらったこともありました。いま思えば凄いことですけど(笑)。そのあと狩野さんが正式にギターで入って。

ーロリポップ・ソニックが活動をはじめたのは88年ぐらいなんですか?

佐鳥 いつだろう…、どこからスタートしたのかよくわからないんですよ。練習やデモの段階から聞いていたので。

ーそういうコミュニティーが生まれた瞬間なんですね。ペニー・アーケードが主催してライブを企画したってことはないんですか?

佐鳥 ないです、解散ライブだけ(笑)。

ー解散ライブはいつですか?

佐鳥 89年の12月かな、代々木チョコレートシティーでした。

石田 その時、フリッパーズ・ギターとして二人が出てくれたんですよ。

佐鳥 フリッパーズのレコーディング直後に小山田くんが事故で入院して、この日が復帰第一弾で。

ーなぜ解散することになったんですか?

石田 イカ天がはじまったころで、いやになって。ああいうブームに嫌気がさして。

佐鳥 私もあのころ26ぐらいで、もう足を洗おうと思って(笑)。洗えませんでしたけど。それで解散するならその記念にって録音をはじめて。カセットを作っておしまいにしましょうっていうつもりだったんです。

ーあの当時の日本はイカ天、ホコ天いやでしたね。イギリスではストーン・ローゼズがデビューしてるのに(笑)。

佐鳥 インディーズという言葉もブームになってて。ペニーはオルタナティブだったけどインディーズではなかったんですよ。 CD出してどうしようとかはなくて、こういう音楽がやりたかっただけで。そういう意味では周りとも違っていたし、ブームみたいな流れからはすっと消えて..みたいな(笑)。

ー89年の末に解散、ヴィーナス・ペーターはその半年後ぐらいにスタートですね。僕にとってはフリッパーズ・ギターのようなバンドが出てきたことが大きな驚きでした。こういうことをできる人達がいるんだ!って。

石田 アルバムが出た時は、ついに製品になったんだって思って。

佐鳥 これが商売になるのか!って(笑)。でもペニーの卒業記念カセットがいままたCDになることの方がもっとビックリなんですけど(笑)。

ー80年代後半は『ソニック・フラワー・グルーヴ』も出てたし、ハウス・オブ・ラヴもデビューしてるからインディーのスタイルも確立されてきたタイミングですね。

佐鳥 海外はそうですよね、ペニーも海外だったら普通のバンドだと思うんです(笑)、リスナーとして聴くと。だからこないだの『Guitar Pop Definitive 1955-2015』で紹介してもらったのも、こんな錚々たる作品の中に入れてもらっていいのかなーって(笑)。

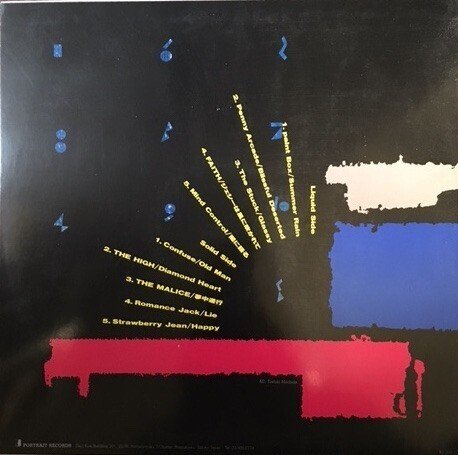

ー僕はいつも思ってたんですけど、こういうディスク・ガイドにヴーナス・ペーターってほとんど取り上げられないじゃないですか?でもネオアコ~ソフト・ロックっていう文脈ではなく80年代のニューウェーブからの流れで考えるとそうとう重要な存在だと思うんですよ。自分が関わっていたというこ抜きにして。ペニー・アーケードも本来はそういう文脈で語られるべきだと思うんです。ところでポートレイト・レコーズのコンピレーションに参加したのはどういう流れですか?

※ポートレイト・レコーズ 80年代中旬から90年代初頭にかけて活動した日本のインディー・レーベルで大江慎也のソロや前出のD'fなどをリリース

佐鳥 なんでだろう?すくなくとも自分たちで売り込んだわけではなくて。録音しませんかって連絡がきて、よくわからないけど16トラックのレコーダーが使えるからってOKして(笑)。

ーコンピレーションですよね?他にはどんなバンドが入ってたんですか?

石田 ペイント・ボックスとスタックっていうバンド、あとなんだっけ….。

ーポートレイトは当時大江慎也のソロとかD’fをリリースしてましたよね。

石田 そうだ。もしかしたら初代のドラムの佐々木くんがD’fのパーッカッションの人と仲良くて、それでかな?思い出せない(笑)。

ー当時そういう連絡は石田さんの家に直接電話がくるんですか?

そう(笑)。だれから連絡がきたんだっけなー、鏑木さんだったかな?ポートレイトのスタッフの人とライブ会場で知り合ったんだっけかな。

ー鏑木さんはD’fのジャケットのデザインとかをやってましたよね。その流れで僕も知ってました。

ーペニー・アーケードは3年ぐらいの活動期間ですね。

石田 すべて長続きしないんですよ(笑)、でもダフォディル(Daffodil-19)は続いているか。

佐鳥 ダフォディルは趣味だから。ペニーはほんとにいろんなものを犠牲にしてキリキリしながらやってましたから。逆に犠牲があったから行き詰まってしまったのかもしれないですね。

ー最後のカセットの完成度はとても高いですよね。ニューウェーブ、ネオ・サイケ的なスタイルからギター・ポップへ変遷していった流れは当時の音楽好きの嗜好とシンクロしていますね。

佐鳥 今回収録されるデモも、石田くんの家で作ったMTR録音なんだけどライブになるとバンドになりますから、ずいぶんアレンジも変わったりしました。だから最後のカセットはわりとライブのまま録音してるんです。

石田 それと狩野さんの影響もあるよね。

佐鳥 そうですね、狩野さんが加入してから曲調もそれまでとは違うものが入ってきたし。

ーなるほど、石田さんのギターにしても完全にスミス以後という感じですよね?C86とかは聴いてましたか?

石田 う~ん、聴いてはいたけどそこまで意識してなかったな。

佐鳥 聴いていたけど消化して、その影響がでるまで時間かかるじゃないですか?そんなにストレートには出てないと思いますね。むしろダフォディルの方がC86の影響が出ているような気がします。あえて影響があったバンドをあげるとするならウエディング・プレゼンツやギャラクシー500の初期ですね。

石田 佐鳥さんは当時ウエディングス見てるよね?

佐鳥 見た見た、あのカッティングにはビックリして。会場が皮ジャンの男ばかりで怖かった、しかも一人で行ったので。

ー会場はどこでした?

佐鳥 多分どこかの大学で、ロンドンに遊びに行ったらライブの告知を見つけて、ひとりでふらっと。クロース・ロブスターと対バンだった。

ーそうですね、イギリスでウエディング・プレゼンツはすごく硬派なバンドとして聴かれてたんですよね。

佐鳥 けっこうゲイっぽい感じでしたよ。

ー貴重な体験ですね、ロッキン・オンの情報では満足できないけど当時はNMEですら日本で見ることもできなかったし。だから輸入盤ショップの壁が情報源でしたね。

石田 そうそう、発売日とかもわからなくて。

ーだから毎週行くんですよね(笑)。ちょうど新宿のシスコが三丁目からアルタに移って、ヴィニールができた頃ですかね?

佐鳥 私は渋谷のCSVに行ってました(笑)。青学だったから休講だと渋谷に行って。

ータワーレコードがジーンズメイトの2階だったころですね。当時の日本のインディーズ・シーン、キャプテン・レコーズとかはどう思ってました?

石田 う~ん、やっぱりちょっと違和感が。

ーナゴムはどうですか?

石田 まだナゴムは大丈夫かな…。

佐鳥 ナゴムのバンドのライブは楽しかったですよ。

石田 そう、フジヤマ(三件茶屋にあるインディー専門店)とかに見に行ったし、木魚とか(笑)。

ートランス・レコーズとかは?

石田 ポジパンがどうって問題ですよね。

佐鳥 でもツァイトリッヒ・ベルゲルター(80年代中旬に活動していた日本初のインダストリアル・バンド)とかも出してたよね?知り合いがけっこういたんですよ。

石田 そうだね、石川忠くんとか。僕らの仲間うちで花見をやった時に彼が凄いモヒカンで来て。

佐鳥 ライブは面白かったんですよ。

ーでも石田さんは一貫して、日本のインディーズ・シーンにあまりシンパシーを感じてないですね(笑)。なんでしょうか、日本的ないびつさみたいなのが好きじゃないってことでしょうか?

石田 そうなんですよ、ちょっと斜に構えて見てしまう部分もあるけど。僕は前にも言ったことがあるんですが、あんまり恥ずかしいバンドをやったことがないんですよ。

ーそれは化粧するとか、過激なファンションとか危ないことをするとかっていう意味ですね。シンプルに音楽をやるってことですね。

佐鳥 ヴィナペも音楽勝負のバンドでしたからね。

石田 そう、僕は黒歴史がないんですよ(笑)。

佐鳥 私はバウハウスのカバーやってましたから(笑)。

ー佐鳥さんはボーカルですよね?

佐鳥 そうです。

ー聴いてみたかったなー。

石田 あれ録音なかったっけ?

佐鳥 やめてよ!(笑)。

石田 多分うちにカセットがあるよ。

佐鳥 やめて(笑)。こわい!

ー当時iPhoneがなくて良かったですね(笑)、すぐYoutubeにアップされてますから。佐鳥さんが歌うバウハウス。

佐鳥 なんででしょうね(笑)、でもおかげでエコちゃんと知り合えたし。いきなりペニーはできないですよ。やっぱりいくつかの試行錯誤があって違うなー、今度はこうしてみたいな。もっとやりたいことを追求しようと思ったらアズテックのコンサートで出会ったので。

石田 僕もペニーの前にやっていたバンドは全然違うものだったし、スカっぽかったり、日本語の変な歌詞だし。そういう意味ではナゴムとかに近かったかも。

佐鳥 石田くんに日本的なことに対するこだわりがなかったことも大きいですけど、それでOKだったことが驚きなんですよ。普通だったらもっとゼルダっぽくとかになったと思うんですけど。そういうものを求められたと思うんですけど、それが全くなくフラットだったんですね。それがとても楽でしたね。

ーそうですね、当時では完全に少数派ですしね。僕も同じように同世代として感じていた部分はあります。なぜ自分が好きで聴いている音楽をやる日本のバンドがあまりいないんだろうって思ってましたし。だからペニー・アーケード、もちろんヴィーナス・ペーターが先ですけど、こういうバンドの音を聴いた時には驚きましたけど、嬉しかったですね。なんせペニーの再発はこれで2回目ですから(笑)。それと今地方の20代が自分たちの感覚でイベントをやったりファンジン作ったりしている人が増えていると思うんですけど、それこそマイナーなレーベルの音源を個人的に買い取ってイベントで販売したり、ライブハウスじゃなくてスタジオで安く小規模のイベントやっているような人たちに30年前にも同じようなマインドでやっていた先達がいたんだってことを知ってもらいたいですしね。

佐鳥 私は「伝説の」っていう紹介のされ方がいやで、こうやって手に入るようになって伝説から引きずり下ろしてほしいんですよ(笑)。普通のバンドだったってことをわかってほしいですね。

Penny Arcadeの二人によるリコメンド・ディスク

佐鳥葉子セレクト

VA / Clear Cut (徳間ジャパンによるラフ・トレード日本編集のコンピレーション)

Joy Division / Unknown Pleasures

Syd Barrett / Peel Sessions

Young Marble Giants / Colossal Youth

Girls at Our Best! / Pleasure

Galaxie 500 / On Fire

Nick Drake / Pink Moon

Andrew Bird / Armchair Apocrypha

The Clientele / Surburban Light

The Velvet Underground / The Velvet Underground

石田真人セレクト

Echo And The Bunnymen / Heaven Up Here

MAGAZINE / Secondhand Daylight

Eyeless In Gaza / Caught In Flux

The Wedding Present / Bizarro

This Heat / Health And Efficiency

FELT / Crumbling The Antiseptic Beauty

Cocteau Twins / Treasure

Siouxsie And The Banshees / Once Upon A Time

Durutti Column / LC

ULTRAVOX / Three Into One

NOW ON SALE

PENNY ARCADE - A GIRL FROM PENNY ARCADE

KKV-025 / CD

RELEASE :2016/03/09

80年代中旬東京でもひっそりとはじまったギター・ポップ・シーン。その中核となった伝説のバンドPenny Arcadeの唯一の公式音源だった『A GIRL FROM PENNY ARCADE』が30年近くの時を超えて再発!

80年代のニューウェーブからネオアコ、ギター・ポップを経由した90年代のインディー・サウンドのエバー・グリーンなルーツがここにある!