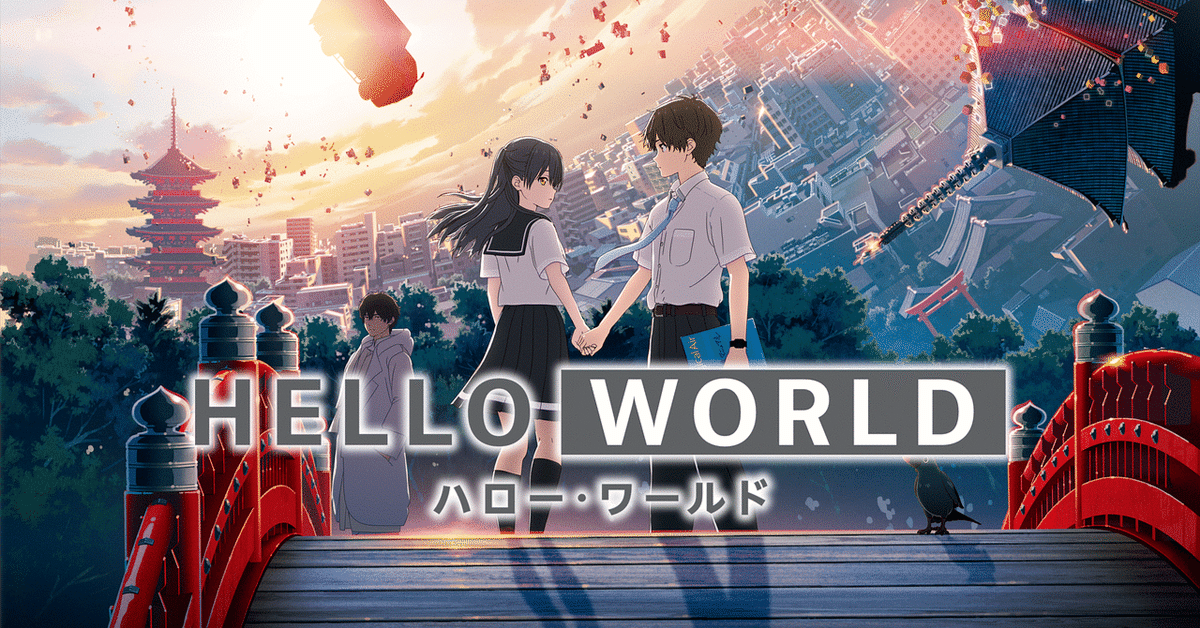

青春SFアニメ映画『HELLO WORLD』(2019) を観た

2023/4/22土 Prime Videoレンタルで視聴

王道のほほえましい青春パラレルワールドSF映画として、そこそこ良かったんじゃないでしょうか。

決して質が高いとはいえないもっさりした3DCGのモデリング・アクションも、「世界はすべてログデータに過ぎない」というラディカルなSF設定出しを最初にやってしまったおかげで、そういう演出としていちおう理屈付けられる。

ヒロイン:一行瑠璃さんの声優が下手過ぎるのまで味わい深く……は流石にならないが(エンドロールで浜辺美波か~いwとなった。瑠璃子さん!)。

劇伴もけっこう好き。髭男のめっちゃ有名な曲↑が挿入歌で流れ出したときは「これのタイアップ曲だったんか~いw」とウケた(やっぱ良い曲だと思いました)が、数曲あった挿入歌の使い方は総じて微妙ではあった。終盤の京都駅大階段で「先生」が主人公を身を挺して庇うくだり、「いや全ての元凶であるこいつに3ヵ月でそんな愛情沸くか?絆の描写がハリウッド映画かよ」とか思った瞬間に英詞の歌↓が流れ出したので吹き出した。

自動修復装置の狐面の交通整理員みたいなモブ敵、グッドデザイン。病室の窓の外から無数の手がはりつくとか、自転車の後ろに乗せていた彼女の素足を掴んで引きずり下ろすとか、節々でのホラー的描写も良かった。

主人公がこれまで生きてきた世界が、実は過去の世界の記録データに過ぎなかった、という、ビオイ=カサーレス『モレルの発明』的(物理接触できないホログラムと対話するところとかも)な設定は、率直に受け止めると「じゃあ主人公の自己意識・実存(誤用)はどうなってるの!?データに過ぎないなら実存(誤用)だって無いはずでは?」という疑問が浮かんでくるが、これは「映画」である、という点でうまく説明がつく。すなわち、あくまで主人公の堅書くんを三人称の客観で映し続ける映像メディアであるがゆえに、ログデータに過ぎない主人公の主観的な認識・実存(誤用)はどうなっているのか、という特異点をうまく回避しながら物語を進めることが出来ているのだ。これが映画でなく、例えば一人称小説であったらこの問題の扱いは難しいだろう。(この映画だって主人公の内心のモノローグとか一人称的なショットとかがあるじゃん!というツッコミもあり得るが、モノローグも主観視野映像も彼の脳内のデータをぶっこ抜いてきてるだけ、と捉えればセーフか。)

そもそもフィクションであり、さらにはアニメーションである彼らおよび彼らの世界は、われわれ鑑賞者にとっては最初から「データ」に過ぎないわけだが、この映画は、SF要素と映画という映像メディア要素をうまく用いることで、その「つくりもの」という手触りを見事に成立させていると言えよう。

「グッドデザイン」なるスーパー手袋を使って堅書くんは世界の物質データに干渉して思うように物質改変・創造をしていくのだが、その一環として、燃えてしまった本を修復しようとしたら文字化けしていた、という描写がある。これは色々と考え甲斐のある良シーンだと思う。まず、手袋は世界の物質の物理的な構造データ(原子・分子レベル)を書き換えるものであり、冷静に考えると「書き換えが微妙にうまくいかなかった」結果として本が文字化けするのはおかしい。本の文字情報データを書き換えているのではなく、本の物質的な情報をいじっているわけだから。むろん、そういう科学的(SF的)な「マジレス」をわきに置いておけば、この描写は、誰が見ても一目で「本の書き換えに惜しくも失敗した」ことがわかる "演出" として上手い、と肯定的に評価することはできる。ただ、せっかくSFを観ているのだから、科学的な視点を諦めずにもう少し考えてみると、実はアルタラの記録データは、物質的な情報をすべて収集して保存しているのではなく、データ管理の効率化のために、本のような、物質情報とは別の階層の情報を有する物体については、文字データでの保存をも「併用」しているのではないか?という推測・妄想が浮かぶ。(効率化以外にも、テキスト情報は物質情報とは独立して保存している可能性もある。) あるいは、アルタラ世界側ではなく、それを書き換えようとする手袋側に、そのような機能が付いている、とか。・・・なんにせよ、たった1カットでここまで想像を膨らませてくれるなんて、まさしく良いSF映画だと思う。

ヒロインの死をなかったことにするために世界を改変する、という行為が全ての元凶として位置付けられる脚本は、2016年公開の『君の名は。』へのアンチテーゼというか反論として読めて興味深い。

また、ヒロインか世界か、というセカイ系ではなく、「この世界とそこに生きるヒロイン」か「別の世界とそこに生きるヒロイン」か、という世界単位での二者択一を提示している点も興味深い……と思ったけど、まあこれはこれで普通の多世界SFモノではある。「この世界はすべて過去の記録データに過ぎなかった」という最大のSF設定も、「データに過ぎない世界」と「本当の現実世界(データ世界を作り出し管理する世界)」という明確な順序関係があった前半ならまだしも、最終的には、案の定というべきだろうが、「本当の現実世界」と思われていた先生の生きる世界もまた記録データに過ぎなかったことが明らかになり、そうなると、もはや「データか否か」という問いは意味をなさなくなり、ふつうの多世界SFと見分けがつかなくなってしまう。(とはいえ、「そっちもデータ世界だった」という順当などんでん返し展開は順当にあって良かったと思っている。)

京都という舞台設定も、「歴史的景観の保存」という建前でアルタラが開発・運用されているという理屈以上の意義を見出せそうで良い。10年後の自分(「先生」)が生きてきた世界すらもアルタラのデータ世界の1つに過ぎず、2027年の堅書が生きる世界と対等な存在になってしまうということは、「本当の世界」「本当の歴史」というものがもはやどこにも定立できないことを意味する。「歴史」の喪失である。これを京都を舞台にやるとは、なんと皮肉で過激な作品だろうか! この映画は『君の名は。』の歴史修正主義的な面を批判していると読める、と上で書いたが、考えようによっては、むしろ本作のほうが、徹底した相対主義を多世界SFに持ち込むことで「歴史」を否定するニヒリスティックな姿勢があって危ういのかもしれない。歴史修正主義者・陰謀論者は有害ではあるが、あくまで何らかの「本当の歴史」が存在するはずだ、という前提を共有している点では「ふつうの人々」と変わらないが、そもそも「真の歴史」なんてものは(人間が認識可能かどうか以前に)どこにも存在しない、と信ずる人々とは、まったく話が通じないだろう。

だが、この映画ではそうしたニヒリスティックな態度には落ち着かない。すべてのデータ世界の "上位" にある真の現実世界なんてものは存在しない(存在すると想像したところで意味がない)と知って、「すべては虚構の歴史、嘘の世界に過ぎない」と落胆するのではなく、発想を転換して、「ただ一つの絶対的な真の現実世界がないということは、逆に、すべてのデータ世界の一つひとつが個別的に「本当の世界」であるということだ」というポジティブな態度を肯定する。これは単なる見かけ上の開き直り・言葉の綾のようにも思えるが、そうではない。というか、まさにここではその「見かけ上」のことが重要だし、開き直ることこそが唯一の打開策なのである。これは本質的には、堅書くんが最初に「ここは記録データの世界なんだ」と知らされたときに、わりとすぐに受け入れた開き直りと同じことだ。

想像してみよう。もしも自分が、ある日突然、「キミが今まで生きてきた世界、じつは全部つくりものなんだよ」と告げられたら? 『マトリックス』のネオのように、赤いカプセルを飲んで「真の現実世界」に覚醒することはできない──というか、むしろそれは悪手であり、問題を先送りにしているに過ぎない。赤いカプセルを飲んだ先の世界(本作でいえば10年後の自分が生きてきた元の世界)もまた仮想世界である可能性はどこまでもついて回るのだから。したがって、赤いピルも青いピルも飲む必要はない。わたしが、あなたが、唯一とれる行動は、堅書直実のように「だから何?」と開き直ることだけである。じぶんの世界の外の存在者に、いくらこの世界が虚構だと告げられたところで、この世界の内でしか生きられない私たちにとっては、実はまったくどうでもいい「真実」なのだ。世界が本当か嘘かなんて、いくつもの世界を並べて客観的に判断することのできる超越者にとってしか意味を成さない。(そしてそんな超越者など原理的に存在しえない。いるのはいつも「自分の世界が虚構だとまだ気付いていない哀れなる自称超越者」だけである。)

この世界に生きる「わたし」にとって重要なのは、この世界が本物か嘘かなんて「真実」ではなくて、なんであろうが、自分のいま生きる世界は「本物」としてしか生きられない、ということである。そのように開き直って生きること(しかできないということ)である。これはちょうど、自然科学に基づく物質主義・唯物論において自由意志の存在が否定されようがされまいが、「わたし」には自由意志が「ある」と思い込んで生きることしかできないと知ることに対応している。あるいは、脳神経もすべて物理法則にしたがう素粒子の集まりなのだから、「わたし」という意識(魂?)は幻覚に過ぎず、本質的にはロボットとかAIとかと同じものであるとしても、そういうこととは関係なく、「わたし」は「わたし」としてしか生きられないということだ。他人に本当に意識があるのかどうかは分からず、本当はゾンビに囲まれているのだとしても、そんなことはどうでもよく、わたしは目の前の他人にわたしと同じように意識があると信じて接することしかできないということだ。

はじめ、監督の過去作の『SAO』的な、バーチャルリアリティSFとして始まったこの作品が、最終的には「凡庸」なパラレルワールドSFに「堕ち」て幕を閉じたということ。これはけっして残念なことではない。最後に堅書と一行が「帰って」きた世界を、堅書は「新しい世界」だと形容する。研究所の太っちょ眼鏡おじさん博士(CV.子安)に「ビッグバンだ」とかなんとか言わせることで、ここの内在的な正統性をSFとして確保しようとしていたが、わたしに言わせれば、そんな理屈付けは必要ない。もといた世界に帰ってきたのか、それとも新しく生まれた世界に来たのか、そのどちらかであるということは重要ではなくて、そのどちらであったとしても、堅書たちにとって、その世界は「新しい世界」として生きるしかない、ということをこの前向きな宣言から読み取ったからだ。鴨川デルタの岸辺で堅書が熱く語っていたように、SFの醍醐味は、理想的なフィクションの世界に誘ってもらえるだけでなく、その世界がじぶんの生きている現実の世界と地続きであると感じさせることで、現実の日常を異化するところにある。だから、堅書にとって、そしてわたしたちにとっても、目の前の世界はいつだって「新しい世界」なのである。わたしたちはいつでも、「Hello, world」と言うことができる。

タイトルバック後のラストのエピローグ的な描写は全然わかんなかった。大人の堅書が生き返ったのはいいとして、なぜ一行さんまで復活してる!?(いっしゅん一行さんじゃなくて研究室同僚の中国人の女性かと思った) 月面基地が出来るくらい文明が発達した未来なら、わざわざ別のアルタラ世界まで脳のデータを奪いにいかなくても「なんでもできる」ってこと? そういう形でのSF賛歌ってことか?

10年後の自分に裏切られてグッドデザイン手袋も奪われて詰んでいたところを助けてくれたあのカラスはよくわからなかった。3ヵ月ずっと頑張る姿を見てきたからって、なんであいつが助けてくれるの? 一行さんの魂の複写(生まれ変わり)的な設定でもあるのか?

一行瑠璃さん、主人公とラブロマンスをやって死んで攫われて救出されて守られて背負われて……と、徹底して保守的なヒロインムーブしかやってなくて笑う。そんな彼女の物語上の唯一の成長・克服として描かれていたのが「高所恐怖症だけど京都駅の大階段を下る」という行為なのは……w 奇しくも同じ京都アニメ映画である『たまこラブストーリー』で、ヒロインのひとり牧野かんなさんが「高所恐怖症だけど頑張って木に登る」のが彼女の映画中唯一の成長描写だったことを思い出して苦笑いした。

これを観て「やっぱSFってフェミニズムとは相性悪いんすね~」とは絶対に言いたくない(言ってしまったらそれ自体がセクシズムだ)から、どんどんフェミニズム(的に肯定できる)SFがアニメ映画でも作られてほしいっすね~~。

あ、そういえば、序盤、初めて一行さんが登場するシーンでの、背負っているカバン(にスマホをしまいながら)の中からメモ帳を取り出す動作のこだわりが良かった。(まず右腕をカバンの肩紐から外すために体を右にひねり、次にその反動でカバンが左後ろ側に来るのを同じく左に体をひねることで受け止めて、中身を取り出すアクション。右回り→左回りという仕草と背負ったカバンの動きの調和、リアリティがすばらしい!)

二回も初キスをキャンセルされた末の、クライマックスでの満を持してのキスがあろうことかカメラの画角から外され、地面の水たまりへの反射で描くというのは、それっぽい粋な演出であるばかりか、このふたりを私たち観客は虚構としてしかまなざすことができないことを突き付けているとも読めるか。

自分とおんなじ推理マガジン(SFマガジン?)を気になるあの子が読んでいてくれて、それがきっかけで仲良くなるとか、本を読むだけでなく燃えた本の「復元」まで右手で出来るようになるとか(右手のあの手袋は明らかにフィクションを執筆する神たる「作者の手」に他ならない)、あとはどんな強大な敵に対しても(サイズだけデカくした)「本」を武器にして戦うとか、全体的に文学男子の恥ずかしい妄想、ってかんじなのが逆に微笑ましいですね。堅書くんが基本的には受け身ドリブンの、我が強くない可愛らしい造形で描かれていたのも(いくら都合よくてもそれほどムカつかない)一因だと思う。

【23/5/16追記】

この映画についてお友達とじっくり語り合いました!! ハロワガチ勢の皆さんはお聴きになったら面白いかもしれません。

こちらも。