映画『スーパーサイズ・ミー2:ホーリーチキン!』で学ぶ「寡占とカルテル」

この記事では,みなさんと映画をベースに社会科学の概念を学んでいきます.ぜひ,映画を見てこのノートを読み,学術的背景に目を凝らしながら楽しんでください.

今回は「自我消耗とハロー効果」でも学んだ映画『スーパーサイズ・ミー2:ホーリーチキン!』を題材に「寡占」を学びます.

映画の詳細は以前の記事をご覧ください.

寡占状態の養鶏産業

監督であり主演のモーガン・スパーロックは,チキンサンドを中心としたファストフード店を経営することで,ファストフード業界がかつてより改善されたのか,確認することにしました.

彼は,広告戦略を考えていく上で,自ら販売する商品に「みずから育てた鶏を使っています」というストーリーを持たせることを決めます.彼はさっそく養鶏を行うことにします.彼はひよこを購入するために,養鶏会社に電話で問い合わせます.

しかし,どの養鶏会社もまともに取り合ってくれません.ようやく見つけた独立系の養鶏会社からひよこを買い取り,一人の養鶏家・ジョナサンと手を組み,鶏舎を借りてようやく養鶏を始めることができました.

養鶏を進めていくと,モーガンは養鶏産業の闇に気づき,自らも巻き込まれていきます.彼のひよこを求める行動は,養鶏産業を束ねるロビー団体にキャッチされ,すべての養鶏家に「モーガンが嗅ぎまわっている」という文書が通達されます.

なぜここまで養鶏産業からモーガンを引き離そうとするのか,それは養鶏を仕切る「ビッグ・チキン」と養鶏家との関係に一つの理由がありました.ジョナサンは養鶏会社が各地域ごとに養鶏家を競争させ,ランク付けを行い,報酬を決めていること,そしてその競争は会社がある程度操作できることをモーガンに話します.

クールノー競争

ジョナサンがモーガンに話した支払いランクは,地域内の養鶏家間で決められていました.経済学では,このような状況は市場競争と言われる状況にあたります.市場競争とは,ある生産品に需給に応じた価格が与えられる場を複数の生産者が共有している市場において,相手の出方をみながら生産内容(量や価格,質など)を決めるような状況を指します.

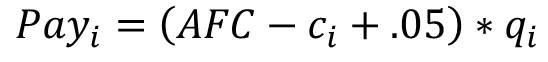

1時間6分ごろに登場する数式は市場競争における養鶏家の利益を表す式です.映画に登場する式をそのまま持ってきました.

この式は,一見すると難しく見えるのですが要するに次のことを表しています.

こう見ると非常にシンプルですね.この式は経済学ではクールノー競争と呼ばれる場面で用いられます.質の変わらない商品・生産物を複数の生産者が作っていて,販売数(もう少し厳密に言えば売れた量,今回の場合は鶏の羽数)を操作することで競争に挑みます.

3つの市場のありかた:完全競争,寡占市場,独占市場

市場に参加するプレイヤー(今回の場合は養鶏家,一般には企業)の数によって,市場は3つに分類されます.

一つ目は完全競争下の市場と呼ばれるパターンです.参加するプレイヤーが無数にいるので,各プレイヤーは利益を犠牲にしないと生産物が売れない状況です.このとき,プレイヤーの利益は(理論上は)ゼロになります.

二つ目は独占市場です.市場に一人のプレイヤーしかいない場合です.独占市場下では,プレイヤーは自分の利益を目いっぱい追求できます.つまり価格を可能な限り高く設定し,利益を最大化することができます(だから独占禁止法があるのです).

三つ目は寡占市場で,市場には少数のプレイヤーがいる状態です.この場合は価格が市場に出回っている生産物の総量に依存します.ほかのプレイヤーの出方によって自分の生産量を調整しなければなりません.

3つの市場の状況における価格と利益に即してまとめると以下のようになります(細かい話は末尾に紹介したゲーム理論の入門書をご覧ください.ちなみに典型的なクールノー競争では,利益は人数+1の二乗に反比例します).

今回の養鶏家の競争は,定義的には寡占市場にあたります.鶏という生産物を,統一された雛を買い受け,育て,提供をします.ただ,通常の寡占市場と違うのは価格が単純な需要供給によって決まっていない,という点です.

寡占市場なのに価格が自由に決められる?:カルテル

映画に登場した式(Pay=……)を見ると,「AFC」という項目が価格の代わりにあることがわかります.この「AFC」を調べたところ「重みづけされた平均的な1羽あたりの生育コスト」(Leonard 2014)とのことで,これがランキングのベースになっています.

映画の中では,ジョナサンのランキング(式のなかのAFCの部分)が操作され,不当に鶏を買いたたかれているのではないか,と示されているシーンがありました.ここで一つの疑問が浮かびます.アメリカの養鶏産業界は5社の「ビッグ・チキン」が仕切っています.ジョナサンはそのうちの1社(タイソン・フーズ)と契約をしていますが,そんな不当な扱いを受けるのなら,ほかの4社に鞍替えをすればよいのではないでしょうか.

しかし,その結果は容易に想像できます.他の企業に移っても同じ扱いを受けるでしょう.それは,養鶏産業もまた寡占市場であり,企業間でカルテルを結んでいる可能性があるからです.

養鶏産業を仕切る5社もまた,養鶏家を取り合う市場を形成しています.養鶏会社は養鶏家にお金を支払い鶏を買います.買い取り額が高いほど,より多くの鶏を得ることができ,それらの鶏を卸業者や小売業者に売ることで儲けることができます.

よって,もし市場が機能するのであれば,5社はそれぞれ買い取り額をより高く設定して他社を出し抜き,多くの鶏と儲けを得るのに尽力するはずです.先ほどの養鶏家の市場と異なるのは,買い取り額の競争になっています.このような競争はベルトラン競争と呼ばれています(今回の場合は少し特殊ですが).

ここで次のようなことを考えます.もし5社が結託して,あたかも1社であるかのようにふるまったら,買い取り価格はどうなるでしょうか.つまり,5社が同一の価格を提示するようになったら,その価格はどのような価格になるでしょうか.答えは簡単です――可能な限りの最低価格です.なぜなら相手,養鶏家は逃げることがなく,かつ養鶏会社は最大の利益を得ることができる(=安く仕入れて高く売ることができる)からです.

養鶏産業が5社で寡占されている状況では,養鶏家はほかに行き場がありません.どこにいっても同じ最低価格なら,ある種諦めがつきます.このように少数の企業が横並びの価格を設定することでカルテルが形成され,企業が圧倒的に有利な状況が発生します(だから,カルテルも独占禁止法で規制されているのです).映画の途中に出てきた養鶏家は,この企業にとって有利な状況を是正するために訴訟を起こしていましたね.

カルテルと権力

もちろん,各企業間のカルテルは表向きには見えません.しかし,価格を見ると横並び,あるいは似たようなシステムを形成していることがあります.こうすることで結果的にゆるやかなカルテル関係を結んでいることもあります.ひと昔前の携帯電話の料金システムなどは典型的な例かもしれませんね.

養鶏産業におけるカルテルは,養鶏家にとって悪夢をもたらしました.必要のない養鶏器具を高いローンを組んで買わされ,買い取り価格を操作され,養鶏家が仕入れる雛や餌すらも操作される,といった事態はまさに悪夢です.経済学的な見方をすれば,養鶏会社がカルテルの力を借りて好き勝手できるから,このような事態が生じるのです.

映画ではモーガンがこの点をお店の内装という形で人々に知らせていました.今後もこのような透明性を求める声は上がってくるでしょう.透明性は私たち自身がカルテルの横暴に巻き込まれないために重要な視点です.消費者として,私たちの身にも同じようなことが起こるかもしれませんから.

本書はゲーム理論の内容をベースにしています.より詳しく知りたい方は以下の本を参照してください.

参考文献

いいなと思ったら応援しよう!