展覧会 #10 吉田克朗展@埼玉県立近代美術館

この展覧会は「もの派」の中核作家である吉田克朗(1943~1999年)の制作の軌跡を辿る初の回顧展です。

私が今まで見てきた「もの派」の作家でぱっと思い浮かぶのは李禹煥と菅木志雄で吉田克朗の作品は(たぶん)見たことがなく、どんな作品が見られるのか興味が湧いて展覧会を訪れました。

今回の展覧会で吉田克朗の活動全体を通して見ると、「もの派」の作風に取り組んだのは初期の一時期だけだったということが分かります。

「もの派」の作品も興味深いですが、私は「もの派」を離れて平面で表現を模索していく時期の作品が制作方法も含めてとても面白いと感じました。

1980年代後半からは見る側としてもかなりエネルギーを使うとても重厚な作品になっています。

吉田克朗展 ―ものに、風景に、世界に触れる

会期:2024年7月13日(土)~9月23日(月・祝)

観覧料:一般 1,100円 大高生 880円 ※中学生以下無料

埼玉県立近代美術館

埼玉県さいたま市浦和区常盤9-30-1

交通アクセス

JR京浜東北線 北浦和駅西口 徒歩3分(北浦和公園内)

第1章 ものと風景と 1969-1973

木材、ロープ、石という物体(もの)を組み合わせて、その状態や状況をそのまま提示するという「もの派」の特質を表す作品

こちらは電球とコードを組み合わせた作品。

むきだしの電球の光がめちゃくちゃ眩しい

物体から徐々に平面の絵画的な要素へ関心が移っていく時期の作品

自ら撮影した写真をもとに制作されたシルクスクリーン作品。

網掛けにした人物をちょっとずらして重ねているのが面白い。

第2章 絵画への模索 ―うつすことから 1974-1981

一番興味を引かれたのはこの時期の作品です。

対象を「描きうつす(写す・移す・映す)」ことをやっているのですが、その手法がとても面白いです。

制作年順に手法の変遷を辿りながら見るのも楽しいです。

道路標識を撮影したスライドを壁に投影して、その輪郭を紙の上に鉛筆でなぞった作品。

下部に貼り付けてあるのは色見本。

写真では見づらいですが、左にも薄い線で描かれています。

《J-11》と同じ手法で輪郭線を描きその中を塗っているバージョン。

色指定がついているけれどそれとは違う色で塗られています。

道路のカーブミラーをモチーフにしたシルクスクリーン作品。

シルバーのベースに青の色使いが効いていてカッコいい。

上の〈 J 〉シリーズと同じ時期に制作されたもので、道路にある記号的なものへの興味が伺えます。

撮影した風景の一部を鉛筆、コンテ、色鉛筆で描写しています。

三次元の風景を撮影して二次元の写真に変換された風景。そこから凹凸を取り出そうとしているように見えました。なぜか版画を彷彿とさせる不思議で面白い作品。

現実の物体に絵具でペインティングを施し、それを紙や麻布にうつし取る手法で制作された作品。

ここからまた新たな表現の展開が始まっていきます。

こちらは同じ手法で紙にうつしとられたシャツと手提げ袋(紙袋?)。

建物の壁に筆や刷毛で線を描き、それをカンヴァスに転写する手法で作られた作品。

壁の凹凸などの状態も一緒に取り込んでいる感じが面白いです。

上と同じ〈Work 4〉シリーズですが、線の形状や向きが整っていて規則的な配置になっています。

手法が少しずつ変化しながら展開していく様子が分かります。

第3章 海へ/かげろう ―イメージの形成をめぐって 1982-1986

1982年以降は絵画の制作に移っていきます。

ここまでとは制作方法も雰囲気も違うので、正直頭の切り替えが追い付かなくなってきました。

タイトルから海に関係があるのかもしれないけれど、モチーフがありそうで無さそうな、これは何だろう思いながら眺め続けた作品です。

アルミの粉を混ぜた絵具が使われていて、マットな光沢があります。

無作為に切り取った紙片のような、ちょっとぎこちなく思える形。

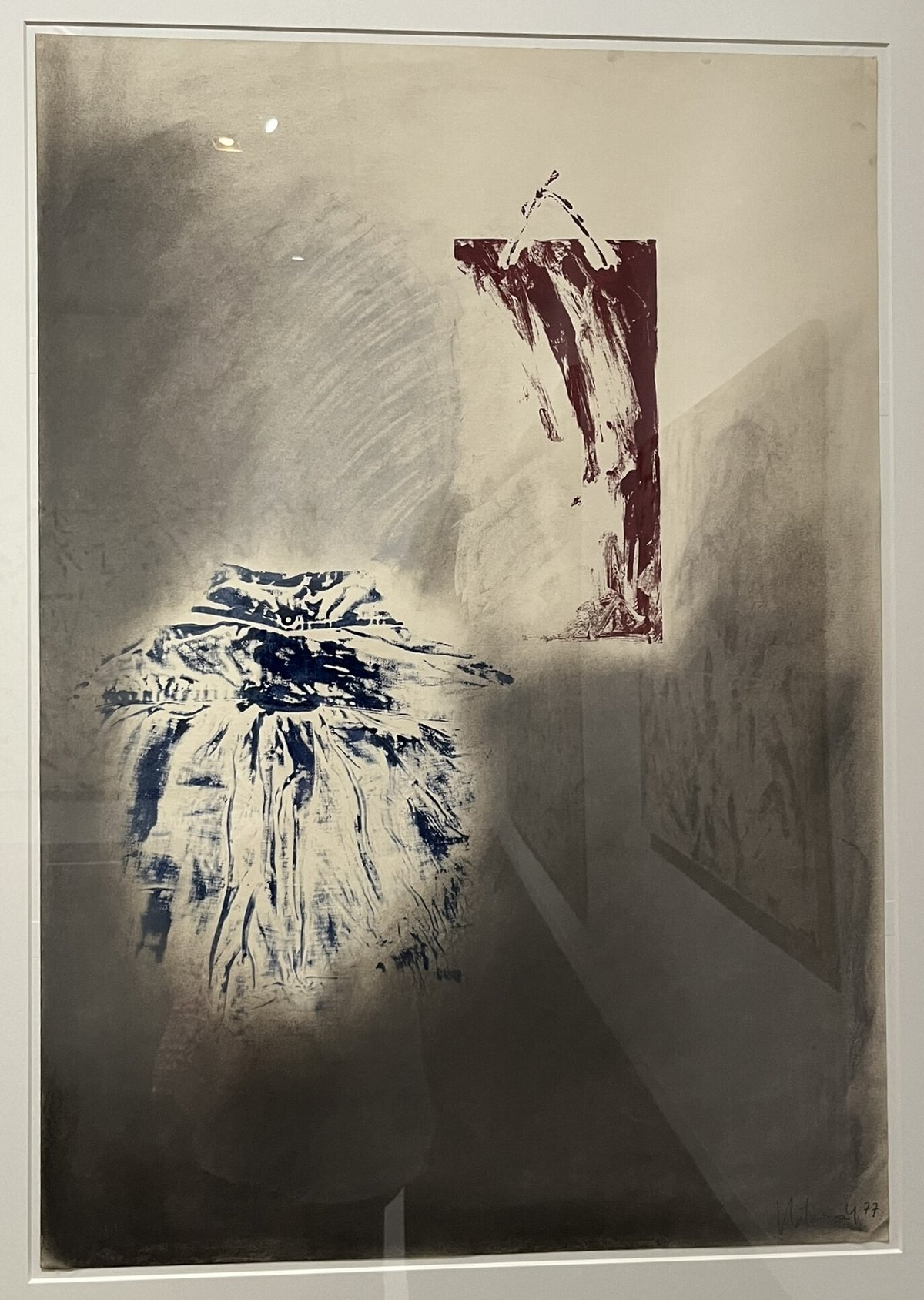

〈かげろう〉に「婉」という副題がついたシリーズで、雑誌上の人物を参照してその一部を拡大して描いた作品。

ベージュの筆触が人体をイメージさせるけれど、不思議な形をしています。

艶やかな赤色も人間の生々しさを連想させます。

第4章 触 ―世界に触れる 1986-1998

1980年代後半からは粉末状の黒鉛をつけた手指で直接描くという方法で制作に取り組みます。

黒のグラデーションで手の形態を描いている作品。

光沢のある画面に手で直接黒鉛を擦りつけて描画しています。

人体を連想させる有機的な形が生々しい印象を与えます。

サイズが大きく、心にずしっとのしかかる重厚な作品。

もはやモチーフとか関係なく、巨大で有機的な「何か」のうごめきを感じます。

第5章 春に ―エピローグ

最晩年の作品になると、明るい色彩が入って少し重苦しさが取れたような気がしました。

制作に関するノートや写真などの資料を通じて作品の背景を知り、様々な手法で絵画表現を模索し続けた作家の姿に触れることができた展覧会でした。

最後までお読みいただきありがとうございました。