面白い旅を生み出すには? 100ヵ国以上の人と話をして見えてきた4つのポイントを紹介します

みなさん、

「面白い旅を生み出すために必要なこととは?」

と聞かれたらどのような答えが浮かぶでしょうか。

いきなりこんな質問を書いてみてはいますが、人によって何に面白さを感じるかも、どういったことに興味が湧くかも全然違うものです。

きっと、サッカー観戦やスキーなどのスポーツを楽しみたいという人もいるでしょうし、食事やワインなどに興味がある人もいるでしょう。

オペラやミュージカルなどのエンターテインメントに興味がある人もいるでしょうし、その国の人たちの人生の楽しみ方など、目に見えないものに興味がわく人もいるかと思います。

また同じ人の中でもタイミングによって違ってくることも考えられます。

若い頃は、とにかく絶景が見たくて綺麗な海でのダイビングや、美しい山の頂上から眺める絶景が好きだったけれど。最近はもう少し静かに部屋から美しい景色を眺めながら非日常をゆっくりと味わうということが好き、という人もいるかもしれません。

テーマだけでなく、面白さを感じるポイントも人それぞれです。

たとえば、歴史に面白さを感じる人もいれば、現地ならではの文化や風習に面白さを感じる人もいるかもしれません。ビジネスや産業の特徴や、政治システムを面白いと感じる人もいるかと思いますし、いきなり目に入ったお店に入り、そこで現地の人と交流するのが面白いという人もいることでしょう。そして、旅先の何もかもがもう全て面白いという人もいるのではないかと思います。

そう考えると、答えは人それぞれですし、その人のタイミングによっても変わってくることでしょう。これはもう正解のない、果てしない問いだなと思います。

私の考えを読む前に、自分は旅のどんなところに面白さを感じるのか、それを膨らまそうと思ったらどうしたら良いのかを考えてみてもらえらたと思います。

そんな中で、ふと最近(2024年の私が)、面白いなと思う旅には4つの要素があるなということに気づきました。

今回はそんな話を書いてみようと思います。

【書くにあたっての前提:私の旅歴】

なお、前提として、私の旅歴についても以下の3つの観点から、簡単に紹介します。

①国内の旅事情

日本においては47都道府県全てに一度、ないし複数回訪れたことがあります。

そう聞くとすごそうな気もしますが、とはいえ、同じ県でも複数の大きな都市があるものですから、例えば、青森県でいえば、青森市や八戸市には行ったことがありますが、弘前市にはまだ行ったことがないように、実際には行ったことがない場所の方が圧倒的に多いなと感じています。

また、旅事情とは少しずれますが、日本で住んだことがある場所としては、東京、北海道(札幌)、長野(軽井沢)の3つの県(都道県?)が上げられます。都心と自然の中にある地方都市と、という状態でしょうか。

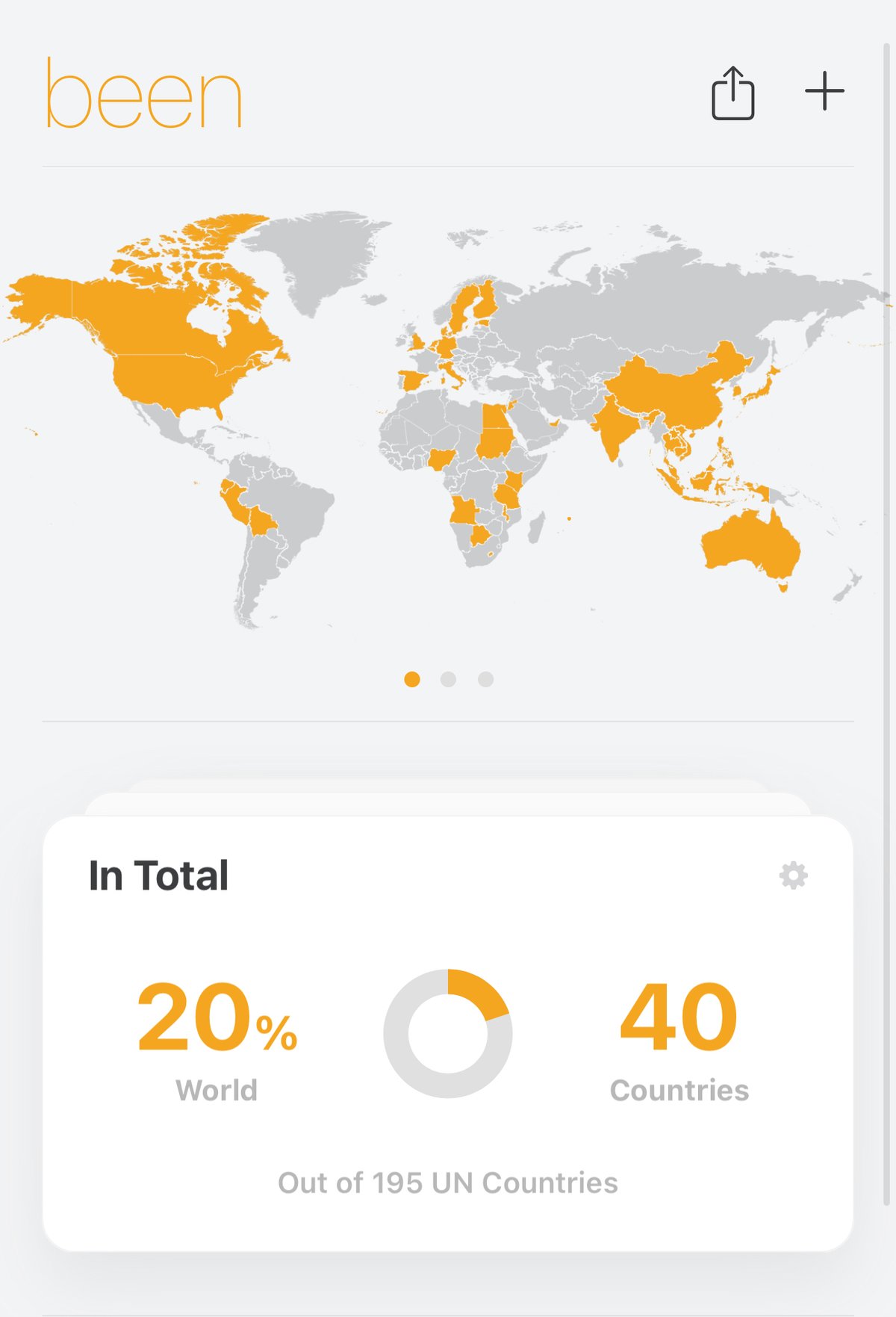

②海外の旅事情

また海外においては、現在、40の国や地域に訪れたことがあります。

こちらも同じく、1つの国で複数の都市を訪れたり、何度か行ったことがある国もあれば、ほんの1都市に1日だけいた程度のものもあります。

40の国や都市は、多いといえば多いですが、私の周りには100ヵ国を超えている友人もすくなくないありません。そう考えると、まあ、少なくはないけれどそこまで多くもないという感じでしょうか。

ただ、私が誇れることがあるとすれば、DMM英会話を長年続け、そこで100カ国以上の先生と話をし、いろいろな国の先生からその国の文化や特徴、行った際にはどこにいくと良いか、などを聞かせてもらってきたという点でしょうか。

実際、100カ国以上の人と話をしたことがある友人というのは、私の周りでもなかなか見ないため、そこについては少しは誇ってもよいのかなと思っています。

③視察ツアー事情

また趣味で旅に出ることもありますが、ツアービジネスをしている友人のプログラムに参加したり、一部手伝ったり、自分で企画をしたりということもしています。

直近3〜4年でいうと、以下のような場所を訪れています。

働き方と生き方を感じにデンマークやフィンランドに

新興国でのスモールビジネスの立ち上げを感じにカンボジアに

EVや電気自動車を中心としたテクノロジーの先端を見に、深圳やシリコンバレーに

食と学びとまちづくりの実態を感じに、スペインのサンセバスチャンに

熱量やそのエネルギーと今後の可能性を感じにインドの複数の都市巡りに

趣味で行っていることも少なくありませんが、一部、仕事としても訪れているという状態でしょうか。

上記を前提として、そんな私が考えるとポイントして、以下の4つが挙げられます。

「旅を面白くするための4つのポイント」

①自分の探究テーマに沿った場所を訪れる。

たとえば、ワインに興味があるならフランスやカリフォルニアなどが有名でしょうか。国内だったら山梨や長野なんかもよく目にします。

全く興味がない場所にいくのもそれはそれで偶発的な面白さがあることもありますが、やっぱりその時の自分のテーマに沿った場所に行くのは全く別の面白さがあります。

探究テーマが深まれば深まるほど、より旅先で味わえる面白さは深みが出てくることでしょう。

例えば、この前行った横浜にある、ある焼き鳥屋さんの大将は、

「自分、焼き鳥が本当に好きなんです。焼くのも好きですが食べるのも好きです。誰かから面白い地鶏の話や、美味しいと評判の焼き鳥屋さんの話を聞いたら、もう速攻で、なんなら早朝から深夜にかけて、日帰りで行ってしまうことも少なくありません」

なんて言っていました。ああ、その旅はきっともう、めちゃくちゃ面白いだろうなということを思いました。

②自分の探究テーマに沿って、解決のヒントが得られそうな場所を訪れる。

これは①とも重なるのですが、探究テーマに沿ってどこかを訪れるのもとても良いと思いますが、自分が日々何かを楽しんでいたり、探究を深めたりしている中で、何かしら「これ以上進めない」と思った要素の解決になるような場所に訪れるのが良いなと感じています。

例えば、さきほどの焼き鳥屋さんのケースで考えると、

「どうもうちの焼き鳥屋さんは、他と比べるとレバーの旨みに今ひとつのところがある。もっとレバーを美味しくするにはどうしたらいいんだろうか?」と言ったようなケースが考えられます。(彼がそう言っていたわけではなく、あくまでも1つの例としてです)

これは、鳥の食材の問題かもしれませんし、もしかしたら炭などの焼く際の道具の話かもしれませんし、調理方法や、もしかしたらコース料理など体験の話になってくるかもしれません。

単に味わいに行くのももちろん良いですが、現実空間でのボトルネックを解消するヒントが得られそうな場所を訪れるのがより一層お勧めです。

そして、それを行おうとすると①がポイントになってきます。

自分の探究テーマにおける現状認識が深まっていないと、どのあたりにそのヒントがあるかが掴みきれないということが起こります。

その場合は、いかに①の段階で自分の探究テーマを広げたり、深めたり、整理したりという取り組みが違いを生み出していくでしょう。

③ヒントをくれそうな解説者に会う時間がセットされている。

現地に行って自分の五感で感じるのはまずとても大事なことですが、加えて、現地の話を聞かせてくれる人がいるととても良いと思います。

その場合、国内でも国外でも、できれば、現地に移住した(日本の)方+現地のことを言葉で深く語れる現地の方、の両方から話が聞けるとさらに面白さが増してくると思います。

前者については、外の人としての感覚を(日本語で)解説をしてくれるため、自分と近しい感覚で解説してくれ理解しやすいですし、現地の人では気がつけない無意識にある要素についても解説が聞けることもあります。そのため、現地の人の話だけの場合よりも面白さが増してくると思います。

ただ、それだけだと、結局、移住した人の感覚しかわからないため、現地の人に聞いていくのもやはりすごく大事だなと思います。

その際にポイントになるのは、言葉で詳しく説明ができる人の解説を聞くことです。

行った先で気になったこと、違和感を感じたことがあっても、話をしてくれる人の言葉で解説する力が弱いと、結局、掴めなかったという感覚で終わってしまうことがあるためです。

これは海外からお客さんが日本にやってきたシチュエーションを想像するとよくわかるのではないかと思います。

同じ日本人でも、海外の人からの質問に適切に答えられる人もいれば、それはちょっとよくわからないです、みたいな人もいるからです。

その場所に生まれ育った人であれば、誰もができるかというとちょっと別の話だなと思います。言語運用能力であったり、知識であったりが重要になってきます。

私の場合、オンライン英会話で100カ国以上の先生と話をしたんですが、毎回のように私がいろいろと質問をしたあとに、海外の先生からも日本の不思議ポイントについて聞かれ、私が解説をするという状況がありました。

もちろん、うまく話せることばかりではなく、悔いが残ったり、もっと練習をしないとと思うことも少なくないのですが。

ただ、それでも、他の生徒では解説ができなかった解説を提供できたというケースはそれなりにあったようで、「あなたの説明でこれまでの謎がようやく解けました」と言ってもらうことも少なくありませんでした。

現地の人から話を聞かせてもらうという点で、参考までにいくつか写真を紹介します。

もう本当に説明がうまく、知らないことだらけでめちゃくちゃ面白かったです。

彼ももう本当に説明がうまく、たくさんのヒントが得られました

それぞれの国ごとに日本とは全然違う実情があったり、やっぱり似たようなことが起こっていたりして、それもめちゃ面白かったです。

というように、テーマを持った上でその国の人に聞くことで初めて見えてくることはたくさんあるなと思います。やはり行っただけではわからないことばかりです。

なんなら言葉で解説できる人とオンラインで話を聞かせてもらう時間が得られれば、実際に行かなくても対話を通じて探究テーマへの理解が進むということもあるなと感じています。

もちろん、行った方が得られることが圧倒的に多いのも事実ですし、実際に現地に行って、現地の人の話を聞かせてもらったところで、わかってくるのはほんの一部に過ぎないということもよくよく自覚しておく必要があるのだろうと思います。

そして、最後の要素がこちらです。

④近しい探究テーマを持ち、専門性は高いがそこには未到の友人と一緒にいく。

どういうことかをまた焼き鳥屋さんの事例で説明します。

たとえば、レバーの旨みに課題感を感じていた際に、どうやらフランスにそのヒントがあることを知り、フランスを訪れるというケースで考えてみます。(実際にフランスにヒントがあるのかどうかは私はよくわかっていません。例としてイメージしてくれればそれでOKです)

その場合、自分一人でいくのももちろん良いんですが、できれば、近しい探究テーマを持ち、専門性が高いが、まだそこには未到の友人と一緒にいくとさらに面白さが激増するなということを思います。

たとえば、同業者の焼き鳥屋さんでも良いかもしれませんし、もしくは日本食を作っているシェフや、イタリアンのシェフなんかも良いかもしれません。

もしくは、味覚の研究をしている大学の先生だったり、関東で鳥を育てている畜産家さんなんかもとても良いでしょう。

みんなそれぞれ探究テーマを持っているなかで、フランスには未到のメンバーで一緒にいくと、それぞれがそれぞれの着眼点で、驚いたり、感心したり、感動したり、疑問を持ったりします。

それぞれの感性や持っている知識、技術がちょっとずつずれているため、他人の感想や気づきを聞くのがもうめちゃくちゃ面白かったりします。

これは、一人だけでいくだけでは絶対に味わえない面白さだなと思います。

もちろん、一回行ったことがあるというメンバーがいてもそれはそれで良いのですが。やはり最初に訪れた際のインパクトというのはめちゃくちゃ大きいため、できれば未到の状態で行くのがより新鮮な反応が生まれてきて良いのではないかと思います。

ちなみに、私がそう感じるようになった経験としては、以下の動画でまとめられているものが原体験になっているというのがあります。

詳しくは動画を見てもらえればと思いますが。

松本のシェフ(蕎麦職人や中華のシェフ)に農家を営んでいる方に加えて、自治体の職員さんも加わり、みんなで世界一の美食の街と評されるサンセバスチャンに訪れ、サンセバスチャンが今に至るまでの歴史や、現状について、現地の学校や有名なレストランを巡ったり、現地のシェフたちに蕎麦を披露したりという旅(ラーニングジャーニー)に参加しました。

その際に一緒に行ったメンバーから聞かせてもらった内容は、それはもうとんでもなく面白く。あれは自分で行っただけでは絶対に味わえなかった面白さだなと思います。

当時の私がもっていた探究テーマとしては「いかに人の学び合いを通じて、人々が豊かに生活できる状態を生み出すか?」という言葉でまとめられるんですが。

みんな一人一人がそれぞれのテーマをもって世界一の美食の街に向かい、異なる視点、観点を持ち現地を巡りながら共有し合うことで、そのヒントがたくさん得られたなと思います。あれはもう本当に面白かった。

まとめ

以上が私が考える「面白い旅を生み出すために必要なこととは?」になります。

これ、③や④までやろうとするとなかなか簡単にできることではないのですが。ただ意識をしないことには、できない部分もあるかなと思います。

そして、全部が揃った時の面白さときたら桁違いなものがあるなと思います。これを読んで、自分もそんな旅をしてきたなと感じた人もいるでしょうし、これを読んでぜひそんな旅に自分も出てみたいなと感じた人がいるかもしれません。

その場合はどこかで一度挑戦してみてもらえると嬉しいです。もしその旅を企画、実行して、それがよかった際にはぜひ私にもコメントなどで共有してください。

また、そんな体験をしてみたいと思いつつ、いきなり自分ではできる気がしないという方もいるのではないかと想像します。

そんな方に向けて、直近では地域循環とビジネスの学校と題して、こんなツアーを企画しています。

当日は、サーキュラーエコノミーについての知見が凄まじい那須さんの話や、実際の地域で新しい価値を次々と生み出すことに成功させている「きたもっく」の土屋さんの話も聞けるという形になっています。

最近の自分の探究テーマがここに近しいものがあるという方はぜひこちらに遊びにきてもらえたらと思います。

一度、こういう旅に参加することで、今後、旅をする際の勘所が掴めるのではないかと思いますし、自分とは異なる着眼点を持つ人が初めて言って感じることを聞くのは、今後の自分のキャリアや人生をどうやってワクワクしたものにしていくかという点でとても良い気づきのきっかけになるのではないかと思います。

また、自分なりの旅を面白くする方法がありましたら、ぜひコメントなどで教えていただけるとありがたいです。

あなたはどんな旅を面白いと思いますか?

人生を面白くする旅があるとするなら、それはどんな旅でしょうか?

最後までお読みくださってどうもありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!