聖アンデレ(2-F) グノーシス主義

グノーシス主義とは、聖フィリポの弟子シモンが広めたとされる考え方で、イエスの教えを継承した一派です。グノーシスというのは、「認識」「正しい知恵」という意味の古代ギリシア語です。「自分の本質を知る」ことを標榜しています。

グノーシス主義は、一般には以下のように説明されます。

歴史的には、初期ユダヤ教の周縁に、原始キリスト教徒とほぼ同じ頃に現れ、やがてキリスト教と接触するに及んで、最大の『異端』とされた。なぜなら、本来の人間は至高の神の一部である、という思想であったからである。ただし、現実の人間は居場所を間違っている。それゆえ、自分の本質を認識(ギリシア語で「グノーシス」Gnosis)して、本来の場所へ立ち帰らねばならないというのである。

(大貫隆編著『グノーシスの神話』p.16)

原始キリスト教とともに出現したのは、イエスの弟子たちの間の対立なのですから当然のことです。ペテロたちの創始した「正統派」キリスト教とは激しく対立しながら、正統派が政治的権力に取り込まれ地位を確立するにいたって、敗色を強め、変質し廃れていきました。ここでは、イエスや聖アンデレの思想に近いと思われる初期のグノーシス主義に絞って検討していきましょう。

なお、聖書の中で、グノーシス主義の影響を受けていると言われているのはヨハネ福音書です。また、ナグ・ハマディ文書など古代文献が発掘されています。

他方、注意点もあります。先ず、キリスト教の教義を大成したアウグスティヌスは、グノーシス主義が変容していった中で生まれたマニ教の信者からの改宗者であり、マニ教の教義を数多くキリスト教に導入しました。この影響についても注意が必要です。次に、かつての研究は、古代教父などが批判するために引用したグノーシス文書を研究していました。しかし元々の文献にとって、グノーシス文書は批判のために引用しているため、引用の正確性は保証されません。つまり、文献によって正確・不正確がある可能性が否定できず、引用にも解釈にも「歪み」が加わっている可能性があります。この点にも留意が必要です。

ギリシア哲学を基にイエスを捉え直す

古代ローマ帝国の共通言語はギリシア語(コイネー)です。そして、当時の学問の最先端は、すべてギリシア語(コイネー)で語られていました。グノーシスという言葉がギリシア語であることからも分かりますが、グノーシス主義は、ギリシア哲学とユダヤ教との融合の中で生まれた思想です。

当時ユダヤ地域はローマ帝国の辺境にありました。当然、ローマ帝国の中央の人々の論理で理解できるようなものでなければ、辺境の文化や理屈は、まともに取り合ってもらえない訳です。そこで、特に帝政ローマの成立(紀元前27年)を契機に、ローマ帝国の論理でユダヤ教を語って理解してもらおうと努力する人たちが、登場します。

とくに有名なのは、アレクサンドリアのフィロン(紀元前20年頃~紀元40年頃)です。豊かなギリシア哲学の知識をユダヤ教思想の解釈に初めて適用した人物でしたが、当然に当時のユダヤ人主流派には受け入れられず、むしろ初期キリスト教徒に受け入れられ、キリスト教思想のルーツの1つとなりました。

グノーシス主義も、この流れにあります。イエスの教えを、プラトンの宇宙観に引き付けて理解をするところから始まっています。

グノーシス主義の広まった場所

グノーシス主義は、聖フィリポの弟子でカイサリア(ユダヤ属州を統括する行政府の置かれた場所)にいたシモンが創始者とされてきました。その意味で、カイサリア発祥と考えてよいでしょう。その上で、シモンとペテロがローマで対決したという伝承がありますので、ローマでも広まっていたことが分かります。

講学上、グノーシス主義は1世紀に生まれ、3世紀から4世紀にかけて地中海世界からイラン近辺などで勢力を持った宗教・思想とされています。要すれば、ヘレニスタイにより布教が進められたカイサリア(属州の州都)から、ローマ帝国各地の経済・政治の中心地に評判が広まり、やがてシルクロードなどの交易の道に沿ってイランなどへと広範囲に広まったと考えていればよいでしょう。

ちなみに、グノーシス主義の影響下にあると言われるマンダ教は、イラク・イランに跨った地域において、今も存続しています。(ちなみにマンダというのは、ヨルダンの訛りと言われています。マンダ教は、洗礼のヨハネを特別視し、流水によるバプテスマを遵守しています。)

イエスはギリシア思想に触れ得たか?

既にふれた通り、イエスは読み書きができなかった可能性が高いため、彼の知識はほぼすべて耳学問であったことでしょう。すなわち、プラトンなどを読みこなすことはできなかったはずです。また、貧村ナザレで生まれ育ち、その後、ユダヤ教の革新を目指す洗礼のヨハネの弟子として活躍しているので、ギリシア文化との接点は少ないように思われます。

接点があったとして、その可能性があるのは、10歳前後~20歳代後半までのテクトン時代に、セッフォリスの都市建築にかかわった時でしょう。可能性の程度すら分かりませんが、思春期を含む20年間のどこかでギリシア文化に触れ、「世界には、神々による永遠の世界と、それを真似した世界(人間の住む世界)の2つがあり、神の要素は、個々の人間にも含まれている」程度の情報を得て、自己の思想を巡らせた可能性は、ひょっとするとあるのかも知れません。

イエス解釈の参考にされた書物

さて、ギリシア哲学の伝統の中で考えると、イエスの主張はどのように扱われることになるでしょうか。

このヒントとなる本があります。プラトン(紀元前427~347年)の『テイマイオス』です。これはプラトンの著作の中で、ほぼ唯一、中世ヨーロッパでも伝えられたもので、キリスト教義の形成・発展にも多大な影響を及ぼしたものとしても知られています。

この本『テイマイオス』の最後、テイマイオスがソクラテスたちに語る言葉の中に、いろいろと比較したくなるようなことが書かれています。

そして、このようにして、すべての生きものが、あの時も、現在も、知性と愚かさを失うか得るかによって、その場所を変え、互いに変化し合っているのである。

さて、万有に関するわれわれの話は今や既に完結したといおう。なぜなら、この宇宙は死すべきものと生きものと不死なる生きものを取りいれて、このようにすっかり満たされ、目に見える生きものとして、目に見えるもろもろの生きものを包括し、知性によって知られるものの似姿である感覚される神として、最大、最善、もっとも完全な神として生成したからである。これこそは、唯一の、比類なき宇宙である。

(プラトン『テイマイオス』92c)

実際、イエスの同時代人でもあるフィロンは、プラトンの著作とくに『テイマイオス』に影響を受け、後述の「デミウルゴス」を「神」に置き換えて、旧約聖書とプラトン哲学が調和的であると考えました。フィロンはプラトンを「ギリシアのモーセ」と呼び、プラトンの思想にモーセが影響を与えたと主張しています。

テイマイオスの宇宙観

テイマイオスの宇宙観は、複雑です。なぜ複雑かというと、折衷案だからです。ですので、先行する思想を先ず理解しておきましょう。

その① パルメニデス

生没年不詳。紀元前500年ころに活躍した古代ギリシアの哲学者。南イタリアの都市エレア出身で、エレア派の始祖。著作に『自然について』などがある。合理性を重視し、一切の運動を否定。「ただ在るものだけが在る」とした。弟子に、ゼノン(アキレスと亀などのパラドックスで有名)がいる。

その② ヘラクレイトス

紀元前540年頃に生まれ、紀元前480年頃に没した、ギリシア人の哲学者。

エフェソスの貴族階級の出身。著作に『自然について』がある。

「万物は流転する」と唱え、自然界は絶えず変化していると考え、火をその象徴とした。

プラトンは、後期の著作『パルメニデス』において、パルメニデスを相手に、ソクラテスが議論で敗れるという珍しい場面を描いています。また、ヘラクレイトスについては「クラテュロス」「ヒッピアス」「饗宴」「国家」でも引用しています。その意味で、この2人の哲学者をプラトンが大変に尊敬していたことが分かります。しかし、パルメニデスとヘラクレイトスの主張は一見真逆に見えます。ここを整合性をもってどう説明できるかがプラトンの腕の見せ所でした。

結論を書くと、この世の中には、(1)感覚で把握される生成流転する世界と、その裏に(2)理性でのみ把握される不生不滅の「有」の世界(イデア)の二層がある、というのです。何故2層かというと、完全無欠なイデア(2)をみて、デミウルゴス(創造者)が、この世(1)をつくったから、とします。

さて、全宇宙(ウラノス)、あるいはコスモス・・・は生成したものである。

この宇宙の制作者であり父なるものを見つけるのは困難であり、これを見つけても、すべての人に語ることは不可能である。

(プラトン『テイマイオス』28b~c)

創造者(デミウルゴス)は善き方だった。善き方には、どんなことについても、いかなる場合にも、妬みの心はまったく起こらないので、妬みとはまったく無縁で、すべてのものができるだけ自分に似たものとして生成することを欲した。まさにこれこそ、生成界と宇宙とのもっとも決定的な始めであることを知者たちから受け入れるのであれば、そうするのがもっとも正しい受け容れ方をしたことになるだろう。つまり、神はすべてが善きものであり、悪しきものが何一つないことを欲したのである。

こうして目に見えるものをすべて受け取ったが、それはじっとしていないで調子外れに無秩序に動いていたので、これを無秩序から秩序へと導いた。秩序があるほうが秩序がないよりもあらゆる点でより善いと考えたからである。

(プラトン『テイマイオス』29e~30a)

創造者(デミウルゴス)は、この宇宙をあらゆる完全なものから一つの全体で完成した、不老無病なものとして作り上げた。

(プラトン『テイマイオス』33a~b)

その上で、こういった構造が、人々に与える意味についても語られます。

神が視覚を考え出し、それをわれわれに与えたことの目的は、天にある知性の循環運動を見て、天上の乱れなき循環運動をそれとは同族なのに乱れた状態にあるわれわれの思考作用の循環運動に役立てることであり、それを学び、自然本来に即して正しい推理計算の力を身につけ、あらゆる点で彷徨することのない神の循環運動を真似ることによって、われわれのうちにある彷徨する回転運動を正しく立て直すということである。

音や聴覚についても同じことがいえる。それらも同じことを意図して、同じ目的のために神々から贈られたのである。

(プラトン『テイマイオス』16c)

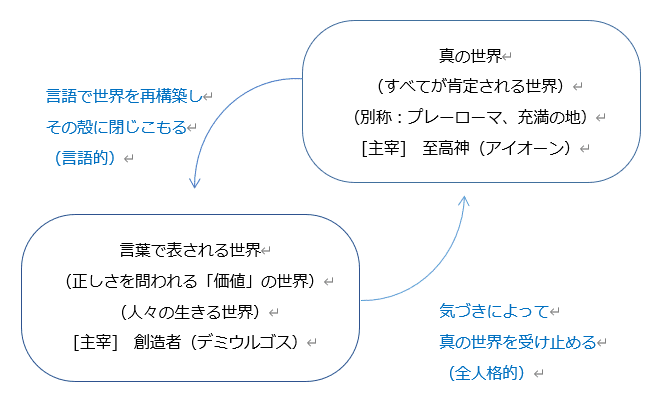

あえて図示すれば、以下のようになるでしょう。真の世界(プレーローマ)は、仏教でいう「勝義」と言いかえてもよいかも知れません。

グノーシス主義に基づいて書かれたとされるフィリポ福音書には、次のような文書があります。

世界は一つの過誤から生じた。というのは、それを造った者はそれを不滅で不死なるものとして造ろうと欲したのである。しかし彼は失敗して、その望んだところを達成することができなかったからである。なぜなら、世界には不滅性が存在しなかったからである。また、世界を造った者の不滅性も存在しなかったからである。

(フィリポ福音書99a)

これがテイマイオスの世界観を受けていることは、一目瞭然でしょう。

テイマイオスの世界観を受けて

さて、テイマイオスの世界観は、ある意味で、ドイツの文豪ゲーテの『ファウスト』で、悪魔メフィストフェレスが言う有名なセリフを想起させます。

すべての理論は灰色だ。まぶしく輝く「生命の樹」は、いきいきとした緑色なのだ。

(ゲーテ『ファウスト』(第一部)p.115)

「生命の樹」をそのまま理解できないわれわれは、つい理性を働かせて理論化しようとします。しかし、その理論の整合性に目を奪われ、「生命の樹」をつい見失ってしまいます。理性(各人の脳の働き)を強めていくことで、悟性(目の前に起きていることを的確に把握する力)が弱まってしまうのです。

信仰こそ大切と「悟性」が言っているにも関わらず、律法を守るためのルールを守らなければという「理性」の働きによって信仰の精神を見失ってしまうこともあり得ます。それは本末転倒でしかありません。

しかし、太陽の陽を浴びるとき、風を全身で受けるとき等に、われわれは自我の意識から解き放たれ、「自然と一体である」と感じることがあります。すべてを肯定的に受け止められるこの状態を言葉で表現することはむつかしいのですが、言葉で充分に表現できないだけで、そのような状態が存在しないわけではありません。

そこで、現在の世界(デミウルゴスの世界)にいながらにして、真の世界(アイオーンの世界)へと気づき、真の世界の生き方を現在の世界でも実践して正しい生き方を貫くことが大切になってきます。

イエスの終末思想との融合

この点、グノーシス主義の影響の強いヨハネ福音書に、イエスの言葉として、以下の記載があります。

「わたしが地上のことを語っているのに、あなたがたが信じないならば、天上のことを語った場合、どうしてそれを信じるだろうか。

天から下ってきた者、すなわち人の子のほかには、だれも天に上った者はない。そして、ちょうどモーセが荒野で蛇を持ち上げたように、人の子もまた上げられなければならない。それは彼を信じる者が、すべて永遠の命を得るためである。」

神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛して下さった。それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためである。

(ヨハネ福音書3:12~16)

この主張は、テイマイオスと響きあいます。

さて、われわれの魂の中にあって市場権を握っている種類のものについては、次のように考えなければならない。即ち、神はそれを神霊(ダイモーン)として各人に与えたのであり、これをわれわれは、われわれの身体の天辺に宿っている、と主張するのである。そして、われわれを、地上ではなく。天上の植物であるかのごとく、天にあるわれわれに似ているものに向かって、大地から天に向かって持ち上げている。われわれのこの主張は、大いに正当なものである。

なぜなら、この神的な部分は、魂が最初にそこから生まれてきたところである天に、われわれの頭でもあり根でもあるものを吊して、身体全体を直立させているからである。

そこで、欲求や野心の満足にのみ汲々とし、そのようなことのために大いに苦労する人にとって、その思いのすべては、必ず死すべきものになってしまう。・・・

神々から人間に課せられた最善の生を、現在に対しても、未来に対しても、まっとうしなければならないのである。

(プラトン『テイマイオス』90a~d)

イエスの終末思想がどうだったか・・・は、実はよく分からないというのは、先述の通りです。しかし他方で、このように、神の救済をすべての人が受け得るという教え、特に「救済を受けるか受けないかは、神が決めるのではなく、こちらの精神と行動にかかっている」旨のメッセージを、イエスの教えからもギリシア哲学からも受け取り、その融合・総合を図ったグノーシス主義は、他の宗教観にはない「すべての人の救済」を強く打ち出したものと思われます。

すべての人の救済

実際、地中海世界を、イエスの教えが短期間で席捲できたのは、「すべての被造物を救う神」だからと考えられます。当時の他の宗教のように、来世について語らないか、語ったとしても「一定の要件を満たせば救われるかもしれない。(ただし、救われないかもしれない)」という教義の下では、救われないかもしれないという不安は解消されません。不安から逃れたいという「時代の要請に応える教え」だったからこそ、イエスの教えに人々は飛びついたのです。イエスの教えに最初に帰依した人々が、貧困層や女性であったことも、この傍証になるものと考えます。

さて、その救済のされ方について、ここで確認しておきましょう。

わたしは光としてこの世にきた。それは、わたしを信じる者が、闇のうちにとどまらないようになるためである。たとえわたしの言うことを聞いてそれを守らない人があっても、わたしはその人を裁かない。わたしがきたのは、この世を裁くためではない。この世を救うためである。

(ヨハネ福音書12:46~47)

救いは、生きているうちに実感されなくてはなりません。生きているうちに、至高なる存在との魂の連携ができ、自分が永遠の命の一部であることを実感できるからこそ、肉体的な死にかかわらず「永遠の命」を生きることが出来るようになり、肉体的な死があった場合の恐怖も減り、復活もできるようになります。

「主は初めに死んだ。それから甦った」という者たちは誤っている。なぜなら、主は初めに甦り、それから死んだのであるから。誰であれ、初めに復活に達しなければ、死ぬことはないであろう。神は生きている。その者は死んでいたであろう。

(フィリポ福音書21)

万物(プレーローマ)を所有する者たちの誰もがすべて認識することが必要なのではないのか。確かにある者たちは、もし自己を認識しなければ、彼らが所持しているものを楽しむことがないだろう。しかし自己を学び知った者たちはそれを楽しむであろう。

(フィリポ福音書105)

イエスが言った。

「もし彼らがあなたがたに『あなたがたはどこから来たのか』と言うならば、彼らに言いなさい。

『私たちは光から来た。そこで光が自ら生じたのである。それは自立して、彼らの像において現れ出た。』

もし彼らがあなたがたに、『それがあなたがたなのか』と言うならば、言いなさい。

『私たちはその光の子らであり、生ける父の選ばれた者である。』

もし、彼らがあなたがたに、『あなたがたの中にある父の徴は何か』というならば、彼らに言いなさい。

『それは運動であり、安息である。』」

(トマス福音書50)

このようにして、魂の救済は、個々人の「気づき」(いわゆる「悟り」)の問題へと還元されていきます。当然、この「気づき」のレベル感が問題になります。

布教の困難さ

グノーシス主義を信じるにあたっての最大の問題は、「すべての人間」の認識です。聖者の場合、「すべての人間」はすべての人間です。しかし、一般的には、「すべての人間」は自分のこととだけ捉える人が多いでしょう。「自分が救われる」ことについては賛成しつつも、「自分が心の底から恨んでいて、「地獄に落ちろ」と呪い続けた人間の魂は救済されるべきか」という問いに対しては、救済を納得しない人も多いでしょう。グノーシス主義の布教上の難点はここにあります。

聖者は、自分の仇が救済されることも当然と思い、そのように対応します。イエスや聖アンデレのように、リーダーシップがあり、人徳に優れた人が「魂の救済」を説く場合、人々は、イエスや聖アンデレの行動や態度を見て、自分たちもイエスや聖アンデレのように自らを高め、自分自身を適切に認識し律して行こうとするでしょう。そして、その先で結果的に、自己の魂を含めてすべての魂が救済されたという実感を得るでしょう。

父上は、悪人の上にも善人の上にも日を昇らせる。正しい人にも正しくない人にも雨をお降らしになる。

(マタイ福音書5:45)

しかし、通常の人間は「それは違う!あいつは地獄に落ちるべきだ!救われるのは自分の方だけだ!」と思ってしまいがちです。

また、単に「すべての人の魂が救済される」というだけであれば、信者が増えれば増えるほど、「では、何をしても許されるんだ。どうせ救われるんだし」と浅く解釈をし、自己を見つめ直すこともなく、自堕落な生活を標榜し、社会秩序を乱す元凶にもなりかねません。

その意味で、グノーシス主義の中核は、聴衆の受容度合いによっては伝わらない可能性があります。また、そのために、結果的に、グノーシス主義の布教には社会を乱しかねない要素があることが分かります。

興行化する布教

実際、グノーシス主義の盛衰を見ると、結果的に自堕落な方向へと向かい、自滅していったように見受けられます。

先ず、聖フィリポの弟子シモンは、布教を興行化していきました。「何をしていても最後に救われる」という教義である以上、その教えは周知される価値はありますし、聴衆に合わせて演芸的な要素を盛り込んだ方が、メッセージは伝えやすいものです。シモンと、妻ヘレネによる布教興行は各地で成功を収めたようで、この結果シモン自体が神格化までされた、と言われたようです。

サマリア人でギットという村の出身のシモンという男がいた。彼は・・・帝都ローマで魔術を行って神と見なされ、ティベル川にかかる二つの橋の間に像を建てられた。その像には、ラテン語で「SIMONI DEO SANCTO」(聖なる神シモンに)と刻まれた。

(ユスティノス『第一弁証論』1:26)

興行化を図った気持ちはよく分かります。現在のわれわれですら、優れたコーチや教師を亡くしてしまった時、大きな喪失感にかられます。「先生が僕らに授けてくれた素晴らしい知恵が、すべて失われてしまう。現に、ペテロは正統派ユダヤ教に寝返ったじゃないか・・・」イエスの弟子である聖フィリポが、そう焦ったことは想像に難くありません。そこで、才覚ある弟子シモンに、「すべてが失われる前に、自分たちが身近で学んだ教えを多くの人と共有する。特に、ローマ帝国内でも多くの賛同者を得る」という課題を与え、興行化の推進を後押ししたのでしょう。

騒擾の元凶

しかし、興行を通じた伝道は、それだけでは人徳による感化を欠くことから、聴衆の暴走を招きます。「すべての人が救われ得る」という概念が広まることによって、自堕落な人が居直ってしまい、自己を見つめ直さない、努力しないといったことも起き得たと思われます。また、それとは逆に、同じ人間としての待遇改善や、不正予防・正義を求める歎願や抗議行動が、暴力・暴動と見なされることもあったと思います。そして、現代においても穏健にはじまったデモや集会がしばしば暴徒化するように、当時においても不用意に対決が煽られ一部の人間が暴徒化したこともあったでしょう。

ユダヤ人は、キリストの煽動によって絶えず騒擾を起こしたので、皇帝クラウディウスは、彼らをローマから追放した。

(スウェトニス『皇帝列伝』クラウディウス篇25:4)

先述したクラウディウス帝の49年の施策です。詳細は分かりませんが、伝道の趣旨からみて本末転倒な事態が、現実に起こったことが分かります。そして、追放に該当しない程度の騒擾は、ある程度、頻繁におきていたことも想像に難くありません。ネロによる最初の迫害(64年)より以前から、キリスト教徒は社会秩序を乱す要因として目を付けられていたことが分かります。

聖フィリポが逮捕・処刑されたのも、ローマ帝国の当局から、下層民を焚きつけて社会秩序を乱す煽動者と誤解されたためではないか、と思います。(少なくとも、キリスト教徒内の敵対派閥から、当局に対してそのように密告されたのではないかとは思われます。)

聖パウロからの批判

ちなみに、聖パウロも、自堕落の居直りに対しては批判しています。聖パウロは、ペテロ批判でも見た通り、言行不一致や自堕落に対して厳しいところがあり、グノーシス主義を標榜する者を問題視していたことが分かります。

いったい、あなたを偉くしているのは、だれなのか。あなたの持っているもので、もらっていないものがあるか。もしもらっているなら、なぜもらっていないもののように誇るのか。あなたがたは、すでに満腹しているのだ。すでに富み栄えているのだ。わたしたちを差しおいて、王になっているのだ。ああ、王になっていてくれたらと思う。そうであったなら、わたしたちも、あなたがたと共に王になれたであろう。・・・

わたしがこのようなことを書くのは、あなたがたを辱めるためではなく、むしろ、わたしの愛児としてさとすためである。

(パウロ「コリント人への第一の手紙」4:7~8,14)

パウロの弟子の代になってくると、その攻撃も激しさを増していきます。いわゆる「牧会書簡」には、個人攻撃にも近い形で非難が展開されています。

彼らの言葉は、がんのように腐れひろがるであろう。その中にはヒメナオとピレトとがいる。見よ、彼らは真理からはずれ、「復活はすでに済んでしまった」と言い、そして、一部の人々の信仰をくつがえしている。

(牧会書簡「テモテ人への第2の手紙」2:17~18)

ある人々は、惑わす霊と悪霊の教とに気をとられて、信仰から離れ去るであろう。それは、良心に焼き印をおされている偽り者の偽善のしわざである。これらの偽り者どもは、結婚を禁じたり、食物を断つことを命じたりする。

(牧会書簡「テモテ人への第1の手紙」4:1~3)

「救済は済んだ」というだけならいいのですが、結婚を禁止したり断食を強要して来世に早くいこうとするのは、自発的な「気づき」ではなく、自粛の強要(他粛)でしかありません。グノーシス主義内に、亜種が生まれていることが分かります。

方向性の分裂と、教義の変質

地中海世界を風靡したグノーシス主義(シモンの教え)でしたが、人徳による感化を欠いてしまったため、自堕落の開き直りを促進し、社会不安の元凶になっていきます。ここに対抗し、追い落としにいったのが、聖パウロの一派であり、またペテロたち「正統派キリスト教」でした。

そして、組織的基盤の脆弱な聖パウロの没後、その流れを取り込んだペテロたちの一派は、グノーシス主義者の切り崩しにも成功し、聖パウロやグノーシス主義の教義と信者を吸収していきます。そしてローマ帝国という世俗権力と結びつくことで、支配的な地位を占めることに成功しました。

こういう状況の中、教義の核心を見失ったグノーシス主義者たちは、それぞれに教義を変化させていきます。特に、正統派キリスト教が、ユダヤ教的な黙示録を採用した後は、その影響も受け、自らの良さを見失い、変化を繰り返しては衰退していきました。

なぜグノーシス思想が、キリスト教の「最大の」異端・敵と言われるのか?

キリスト教が、グノーシス思想に共鳴する人々を吸収する(宗教的な基盤を乗っ取る)形で発展したからです。キリスト教の宗教基盤が未だ脆弱な中、クラウディウス帝の頃から100年程度かかってグノーシス思想を駆逐し、世界宗教として発展する基盤を整えたのですから。キリスト教が追いつき、追い越すことを目指した唯一の宗教思想という意味では、「最大の」異端・敵という言い方は、あながち不当とは言えないでしょう。