「予期せぬ訪問の決まり悪さ」を描いていたポランスキー監督の「水の中のナイフ」

なるほど、「予期せぬ訪問の決まり悪さ」を描いていたのか――。

ロマン・ポランスキー監督の処女作「水の中のナイフ」(1962年公開)を見てそう思ったわけです。

ずっと「間借り人の居心地悪さ」を描くのがポランスキー監督の特徴だと思っていたわけです。

アカデミー監督賞など3部門を受賞した「戦場のピアニスト」もそう。オカルト映画に分類される「ローズマリーの赤ちゃん」も、カトリーヌ・ドヌーブ主演の「反撥」も、ポランスキー自身が主演した「テナント」もそう。「ここにいるべきでない人」の不安を描いてるわけで。

主人公は現れるかもしれないドイツ兵や、文句を言いにくるかもしれない近隣住民、窓から見える影などに怯え続けるわけです。その不安や恐怖が2時間がポランスキーの醍醐味かと。なので「戦場のピアニスト」で「涙が止まらない」という感覚は全く分かりませんでした。

なかなか「水の中のナイフ」を見る機会がなかったんですが、PrimeVideoで見られたので鑑賞。冒頭の「予期せぬ訪問の決まり悪さを描いていたのか」という感想を持ったわけです。

ヨットで休日を楽しむ計画を立てていた夫婦が、港に向かう道中に出会った青年をヨットに招待するわけです。本来いるはずのない青年がいることのストレス。突然マストに上り出したり、急に「ヨットから降ろしてくれ」と言い出したり。些細な出来事が夫婦の心や関係にさざ波を立てる。そして、つまらない喧嘩で泳げない青年が海に落ちてしまいます。

夫婦が抱える不安の象徴が、青年の持っていた飛び出しナイフだったわけで。

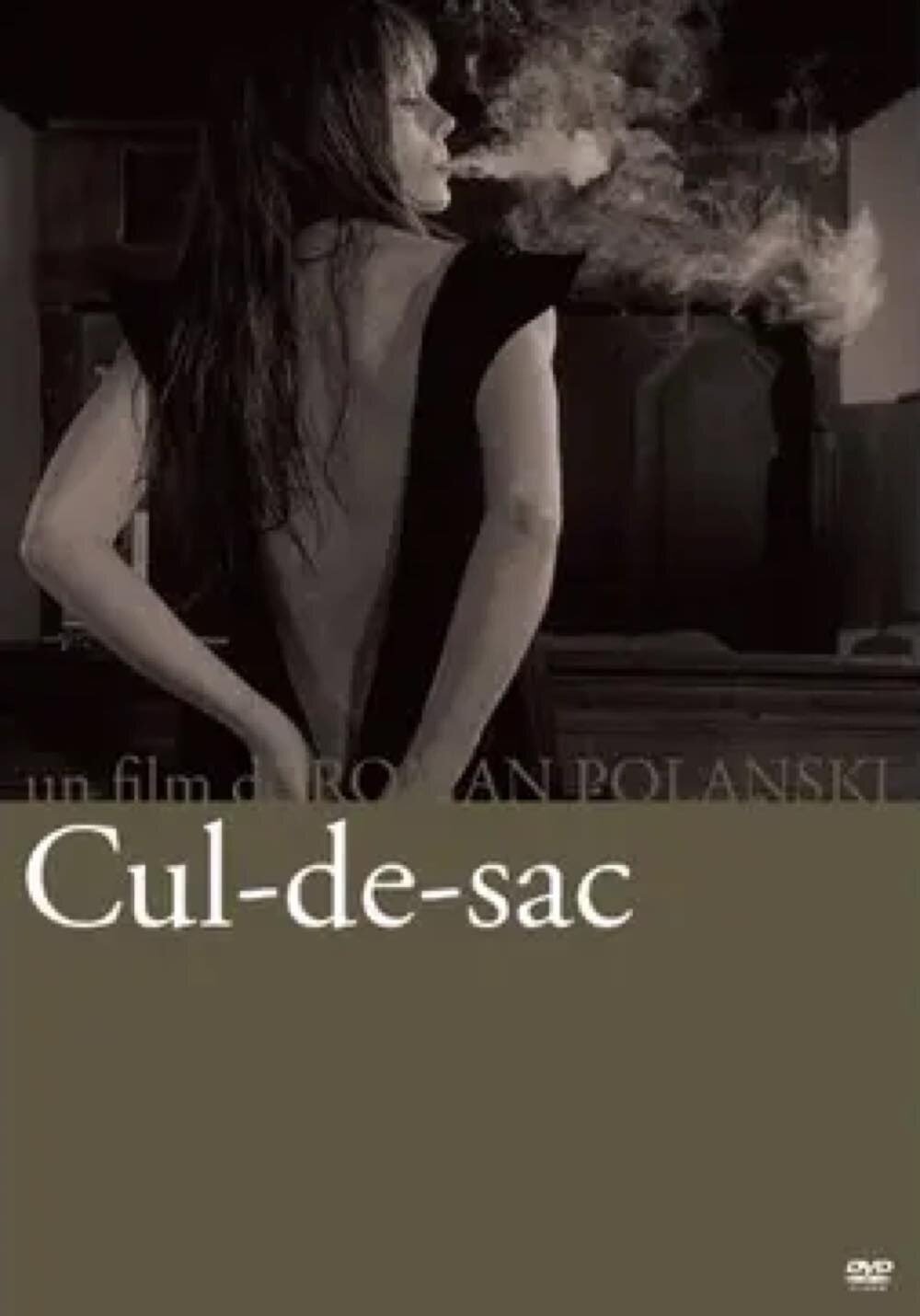

続いて第2作の「袋小路」を見たら、これも基本的な構造は「水の中のナイフ」と全く同じ。海沿いの古城で休日を過ごす夫婦が主人公。そこへ強盗らしき2人組が訪れます。拳銃とマシンガンを持つ強盗を恐れて言いなりになる夫と、そんな夫や強盗との距離の置き方を測りかねる妻。

いつ訪れるかも分からない強盗の仲間の影や、事情も分からず突然来訪した友人家族に夫婦は翻弄されます。

危うさを抱えていた関係が、いるべきでない訪問者をきっかけとして生じる小さなストレスによってひびが入り、歪み、きしみ始める。ポランスキーはその心地悪さをサスペンスに変換して約2時間を見せるわけです。

続く第3作「反撥」からは、訪れられた側ではなく、視点を反転させて訪れた間借り人の居心地悪さを描くようになったのかと。

その反転は大正解だったんじゃないでしょうか。よりサスペンスが増し、美しささえ感じさせる狂気にたどり着いたのでは。