【Webライター】仕事が来る営業、来ない営業の違いを編集サイドの目線から解説する

この記事を書こうと思ったきっかけは、先週末ぐらいに次のことをライターさんから相談されたことでした。

「Twitterのプロフィールを修正して1カ月ぐらい経つのですが、全然案件がきません。私のプロフィールの書き方は間違っているんでしょうか?」

さて、どう思いますか?

Webサイトや電子書籍を見渡すと「Twitterをうまく使おう」というような情報がたくさんあります。

でも、ここで押さえておきたい大前提があります。

Twitterで仕事が来るようになるには、時間がかかる

ということです。

営業には2種類ある

ライターの(だけでなく一般的に)営業方法はは以下2つに分類されます。

プッシュ型

プル型

この2種類の違いを抑えていないと、そもそもライターの営業はできません。それぞれ簡単に解説しますね。

という感じです。

この2つの違いは、「お客さんが主導で動くか」「売り手側が主導で動くか」という違いがあります。

もう少し詳しく説明します。

プッシュ型の訪問販売のプロセスをまずは見ていきましょう。

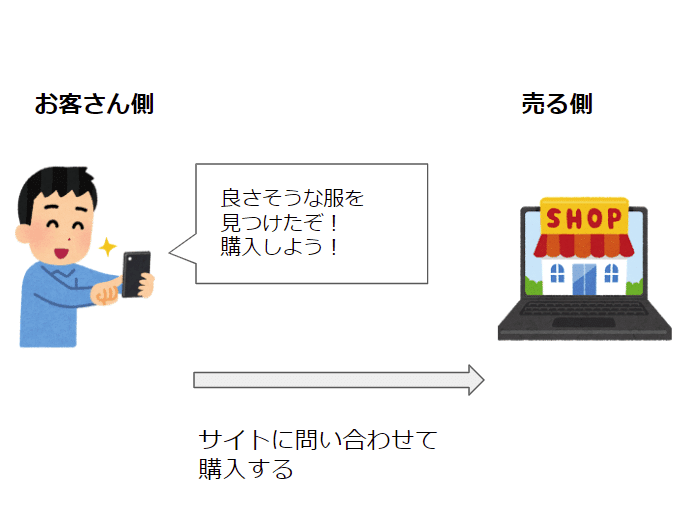

一方、プル型の営業は以下になります。(オウンドメディアを例に)

矢印が反対の方を向いているのがわかるでしょうか?

つまり、プッシュ型の営業とは「売り手側が売買のために活動する」のに対し、プル型の広告は「買い手側が売買のために活動する」という違いがあります。

この二つの手法には大きな違いがあります。

(本当はもっと色々ありますが、ひとまずライターに大きく関係しそうなものをピックアップしました)

訪問販売(プッシュ型)は、相手が自社の商品についてまったく知らないことがあります。そのため、「興味ない!」と断られてしまう可能性もあります。

ただし、自分で訪問先の相手を選べる点や、相手が話を聞いてくれれば売買までスムーズに行く可能性があるのがメリットです。

一方、メディアの記事広告(プル型)を見て商品が欲しくなり、購入を決意したとしましょう。

その商品のサイトを見るということは、そもそも商品に対し興味を持っている可能性が高いので優良顧客になりやすいです。

また、一度記事を作ってしまえば、あとは記事を掲載している限りはその記事から継続的に買い手がきてくれる可能性があるので、プッシュ型と比べるとリソースが少なくてすみます。

その一方で、あくまで買い手が主流なので受け身になりがちな点や、成約までに時間がかかりやすい点がデメリットとなります。

長々と説明しましたが、何が言いたいのかというと

ライターの営業もこの2つの違いを理解していないと、成果につながりにくい

ということです。

Twitterで依頼を待つのは「プル型」の手法

最初の話に戻ります。

DMで営業をかけるなら別ですが「Twitterで依頼者が現れるのを待つ」という営業手法は、自分のライティング能力を買ってくれるクライアント側(買い手)が主導のため、プル型の営業手法です。

ここで重要になってくるのは「信用」です。

いくらTwitterでWebライターを名乗っても、始めたての実績が少ない、tweet数も少ないでは、ライターの実力も実績もクライアントにはわからないので、依頼が来ません。

そのため、アカウントがある程度の信用を獲得するまで待たないと、お仕事にはなかなか結びつきません。

「すぐにでも仕事が欲しい」という、最初に紹介したライターさんの思惑にはそもそも合っていなかった、ということになります。

すぐに仕事が欲しいなら、自分から営業をかけたり、ライターの求人に応募するというプッシュ型の営業手法を採らなくてはなりません。

ただし、メリットは大きい

ただし、Twitterでプル型の営業活動をしておくことにはメリットがあります。

それは、「自分に合った案件が入ってきやすい」「条件の良い案件が来ることがある」という点です。

相手は自分がどんな人物かをわかった上で仕事を振ってくるのですから、ミスマッチが起きる可能性はプッシュ型と比べて低いです。

また、人をわざわざ選んで依頼してくる案件なので、一般には出回っていないような優良案件が紛れていることがあります。

なので、「ライターを始めてすぐのうちは求人に応募したりクラウドソーシングサイトで仕事を探す」というプッシュ型の営業、長期的な観点から見て「Twitterやブログで顧客を獲得する」というプル型の営業を使い分けることが大切になります。

Twitter営業の1番のポイントは「人脈の開拓」

最後に。

Twitterの営業で一番大切なことは「お仕事をくれる知り合いを増やす」ということです。

そのためには、同じく仕事を一緒にがんばるライターさんをフォローすることも大切ですが、仕事をくれる側のメディアや編集者、編プロの編集者さんをフォローして、リアクションをしつつ顔を覚えてもらう、ということをしてもいいかもしれません。

地道な営業活動が、やがて大きな案件に結びつく可能性が高くなります。