2024年をふりかえり、2025年を考える。

年末恒例、今年1年間なにをやってきたのかをふりかえろうの記事です。日々色々なことをやっていると、1年前にやっていたことすら記憶の彼方にあるので、ちゃんと思い出す作業をしなければならない。自分がやってきたことはすべてカレンダーに保存されている。

今回は取り組んでいる領域ごとにふりかえってみよう。

研究領域

大学関係

まずは研究成果のまとめから。

【論文・研究発表】

宮島衣瑛(2024)「DX化と創造的な実践」『月間高校教育2024年5月号』学事出版

宮島衣瑛・中村亮太(2024)「<学びの作品化>を促す 学習環境デザインの検討―表現方法の多様さが保障された授業に着目して―」第50回全日本教育工学研究協議会全国大会

【書籍】

宮島衣瑛(2024)「生成AIと創造性」小原豊・金児正史・北島茂樹編著『実践事例で学ぶ生成AIと創る未来の教育』東洋館出版 pp.24-27

宮島衣瑛(2024)「Google Classroom による情報管理の実践」小原豊・北島茂樹編著『未来を拓くICT教育の理論と実践』東洋館出版 pp.41-43

宮島衣瑛(2024)「EdTech教材・教具の発展」小原豊・北島茂樹編著『未来を拓くICT教育の理論と実践』東洋館出版 pp.116-119

【連載記事等】

【講演・研修等】

2024.01 白梅学園大学 FD・SD研修会「生成AIがもたらす学びの可能性 つくること・学ぶことの歓びへ」

2024.01 教育の進化が加速する!〜生成AIの可能性と学校現場での実践を探る!〜 in 福岡(パネルディスカッション)

2024.01 神戸市小・中学校理科部会研修会「生成AIと学びのイノベーション」

2024.03 "Learning is Jumping ! … and creating." Lesson study in Malang University, Indonesia

2024.04 学事出版×みんなのコード 生成AI 体験イベント 講演

2024.08 学習院さくらアカデミー 講師

2024.11 学習院大学教育学研究大会 講演

2024.11 MISK Global Forum Youth Policy Making Conference 日本代表

2024.12 白梅学園大学 ICT教育フォーラム 基調講演

2024.12 学校づくりかけ橋の会 話題提供

2023年から続けて生成AI関連の研究活動が多くなっている。とくに研修とか講演は、ここに書けないクローズドなものも含めたらかなりの数やってきた。現場で学んだことを理論的に説明し、それを再度一般の人たちに返していくというこのプロセスは、アウトリーチ的な観点からも大事な気がしている。

このAI関連の活動が、そっくりそのまま自分の博士論文研究にもつながっているのが良くできているなと自分でも思うところで、すべては創造的な活動の中にあるという話にまとまっていく。そのあたりの話はここに書いている。この note に書いた論考をベースに、書籍や教科書の執筆もした。

教育活動でいうと、2024年は大学の非常勤講師デビューもした。白梅学園大学ではICT教育演習という授業を、千葉大学ではメディアリテラシー演習という授業を担当している。

これまで大学で授業をしたことは何度もあるけど、自分が主担当として学生さんに成績をつけるというのは初めて。院生の延長としてではなく教員として接すると、また違った受け取られ方をするのがおもしろかった。

また、前期に保育士の専門学校で教育原理の授業も担当した。これがとてもおもしろくて、ぜひまたやってみたいと思う。教育をまったく知らない多様なバックグラウンドを持った学生さんたちと、教育について考えることができる経験は貴重である。自分自身の教育観を鍛えるうえでもとても参考になった。

あとは相変わらず色々な学校を訪問させていただいた。このフィールドワークが自分の認識を形づくる上でとても重要。

みんなのコード

みんなのコードにjoinして早いもので3年目。今年はやはり「小・中・高等学校における情報教育の体系的な学習を目指したカリキュラムモデル案」を形にできたのが大きかったと思う。

次の学習指導要領を見据えたとき、やはり小学校でも情報を学ぶ時間はつくるべきだと思っている。特別な教科としてでもいいから、とにかく時間を確保しないとこれまで以上に地域・学校・クラスごとの差が激しすぎて取り返しがつかなくなるなというのが肌感覚。でも、教科にしてコンテンツベースの学習に切り替わった途端におもしろくなくなってしまうので、カリキュラムモデル案では「表現や創造を通した学び方」を掲げている。

カリキュラムモデル案を作る過程で、チームメンバーと何度も何度も繰り返し対話をしたのが印象に残っている。これによってわたしたちのなかの教育観のすり合わせができたし、他の人がどんな思いで関わっているのかを深く理解することができたように思う。このプロセスが何にも増して大きな資産になった。

また、僕が中心となって進めている「学びの作品化」の研究も3年目を迎えた。研究協力をしてくださる先生も増え、学びの作品化とはなにかがよりくっきりとしてきた1年だったように思う。

研究成果のお披露目として、JAETでも発表をした。今年は子どもたちにこだわりが生まれるための条件について、中村先生の実践の中から見えてきたことを報告している。https://speakerdeck.com/kiriem/jaet2024

作品化はただのメソッドではなく、より広い教育の思想と呼んでも過言ではないくらい成熟してきている。2025年にはこれまでのまとめイベントも開催するので、ぜひ来てください!

あとはなんといっても外せないのが、サウジアラビアで開催された MISK Global Forum に日本代表として参加できたことだろう。これはみんなのコードにいなかったらできなかった経験だ。サウジ関連の記事もたくさん書いた。ぜひご覧ください!

研究全般

自分の場合、1つの研究テーマをぐぐぐっと深堀ってそれしかやらない、というやり方ではなく、様々なプロジェクトに関わりながら総合的に深めていくほうが性に合っているということを改めて感じた1年だった。

教育学の研究は、それぞれが個別に自分の世界観を深めていくことに意味があると思っている。教育実践と教育理論を二項対立的図式の中に押し込めるのはもうやめて、それぞれが実践からも理論からも学び、自分のなかに教育学的認識を作っていくことが重要だろう。

こういう見方ができるのは、学習院の大学院が大きすぎず、様々な分野の授業が開かれているからだと思う。僕はそんな環境でM・Dと5年間も学んでいる。プログラミング教育の分野だけにとどまっていたらこんなことはできない。あるときは教育哲学の授業でビースタを読み、またあるときは教育史の授業で記憶論についての文献を考え、またあるときは授業研究の授業で学校の授業動画を見る。学習院らしい教育学って、こういうところにあるんじゃないかと勝手に思っている。それを形にしていくのがこれからの僕の仕事といえるだろう。

先日出たばかりの、ガート・ビースタ『よい教育研究とはなにか』を研究仲間たちと読み始めた。これは教育学研究に携わる人なら必読書だなぁと思う。金言が多すぎる。翻訳がとても丁寧かつ気持ちよくてどんどん読み進められるのでぜひ読んでほしい! pic.twitter.com/HDCVOHineL

— 宮島 衣瑛 / Kirie MIYAJIMA (@kiriem_) June 8, 2024

ちなみに今年読んで一番おもしろかったのはぶっちぎりでガート・ビースタ『よい教育研究とはなにか』だった。これは今後の自分の研究者としてのあり方を決めるうえでとても刺激的だったし、やってきたことは間違ってなかったんだなぁと思えた一冊だった。最近ことあるごとにこの本をオススメしているので、そろそろアンバサダーになりつつある。

あと、今年の後半から構築主義に関する研究会を始めた。これがまたおもしろい。自分の専門直球ど真ん中のテーマを、全国の同志たちといっしょに深めていけるのは本当に幸せなことだ。歓びが共有されまくっている。お付き合いいただいている皆さん本当にありがとうございます!

Designing Constructionist Futures の読書会を開催します。プログラミング教育、創造的な学び、構築主義... といったキーワードにピンときた皆様、ぜひ一緒に読みませんか!英語の文献ですが、みんなでやればどうにかなるはず!初回は11月7日(木)20:00- オンラインで開催します。 pic.twitter.com/M2CzMwGJSy

— 宮島 衣瑛 / Kirie MIYAJIMA (@kiriem_) October 23, 2024

ビジネス領域

Innovation Power は2015年1月に創業して、早いもので9年目。2025年には10年を迎える。

今年の大きかった仕事は主に2つで、1つはサス・ゲーディスカバーという新しい通信教育用の教材を自社開発したこと。マインクラフト × 社会問題学習プログラムとしてこれまでやってきたサス・ゲーワークショップの発展版。自分の時間がなかなか取れなくてワークショップのファシリテータができなかった問題を解決するために、子どもが自ら学ぶことができる教材が作りたかった。

ディスカバーMapを毎月制作するのがとても大変ではあるんだけど、そこは弊社福田くんがめちゃくちゃ頑張ってくれている。いつもありがとう。

2024年4月からサス・ゲー ディスカバーは毎日小学生新聞さんで連載させてもらっている。この連携も今年から。

ある小学校の教室に通っていたとき、子どもが「これ先生でしょ」と新聞を持ってきてくれたのもいい思い出。こういうメディアの出方は今後もしていけるといいなと思っている。

弊社は教育の研究開発(Research & Development)を掲げている会社で、いろいろな企業さんとコラボしながら子ども向けに提供されるコンテンツを教育的に意味のあるものにしていくお手伝いをしている。いい連携になったなぁと思うのが、ポケモンウィズ・ユー財団さんとのコラボ。

詳細はこの記事を読んでほしい。ちなみにこれが自分のnote記事のなかで最も読まれているものになる。

他にも数社クライアントさんとお仕事させていただき、会社のしごともたくさんやった2024年だった。

「教育的に意味のあるもの」と資本主義的価値観を同居させることは本当に難しい。とくに小・中学生を対象とすると、多くの場合教育的意義がおざなりにされがちである。このあたりをどうにかしたいというのが、ビジネス領域で僕がやりたいことなんだと思う。2025年もぜひご贔屓に。

非営利領域

CoderDojo

2017年に CoderDojo Japan の理事になってから7年が経つ。今年もいろいろなことに携わらせてもらった。9月には DojoCon Japan で岡山にも行けた。

また、なんといっても2024年はイギリスの Raspberry Pi Foundation で開催されたカンファレンスに出席したのが大きな出来事だった。詳細はこちらの記事をぜひ。

相変わらず忙しくてなかなか CoderDojo Kashiwa に行けない日々が続いているが、年末のプレゼンデーには顔を出せてよかった。坂田さんを始め、皆さまのお陰で10回目のプレゼンデーを迎えられた。いつもありがとうございます🙇♂️

年末恒例 CoderDojo Kashiwa @CDKashiwa のプレゼン大会。今年も色々な作品が発表されている👀 #CDKSPD2024 pic.twitter.com/nMwEu8PIr7

— 宮島 衣瑛 / Kirie MIYAJIMA (@kiriem_) December 15, 2024

逗子オルタナティブスクール FRASCO

カリキュラムディレクターとして関わっている逗子オルタナティブスクール FRASCO は、4月に本開校を迎えることができた。これまで机上で考えていたカリキュラムが、子どもたちと教師たちによって生きたものになっていくこのワクワク感はなかなか味わえるものではない。

今日はカリキュラムディレクターを務めている逗子オルタナティブ・スクール FRASCO の入学式!第0期生として6人の子どもたちが入ってきてくれました。いい学校を作っていこう!学び溢れる日々が訪れますように✨https://t.co/41yo2gVUve pic.twitter.com/WMPXYhcaPo

— 宮島 衣瑛 / Kirie MIYAJIMA (@kiriem_) April 6, 2024

カリキュラムは流動的であり、学んだことの履歴がカリキュラムとなるという立場を取っていると、日々の実践のなかで辛いことがたくさん出てくる。でも、それを教師たちだけの悩みとせずに、僕のような内部の人なんだけど伴走者的なポジションにいる人が支えていくことが重要だと思っている。

サマースクールでは Innovation Power のサス・ゲーワークショップも FRASCO でやってみた。かなりおもしろかったので来年もやりたい。

来年4月入学に向けた準備もしているし、気になる方はぜひホームページをご覧ください。

こういう新教育的な流れを汲んだ取り組みは最近では増えてきているものの、なかなか持続可能な形で続けていくのは難しかったり、経営上の理由から最初の理念からかけ離れてしまうことがよくある。僕にとっての FRASCO は、公立学校のオルタナティブとして機能させていきたいと思っているので、長く続けていきながら理念を絶やさないための工夫をしていきたい。

ちなみに、FRASCOに関わってくれている皆さんは本当にいい人ばかりで、その人間力の高さにいつも助けられてます。ありがとう!大好きです!

その他

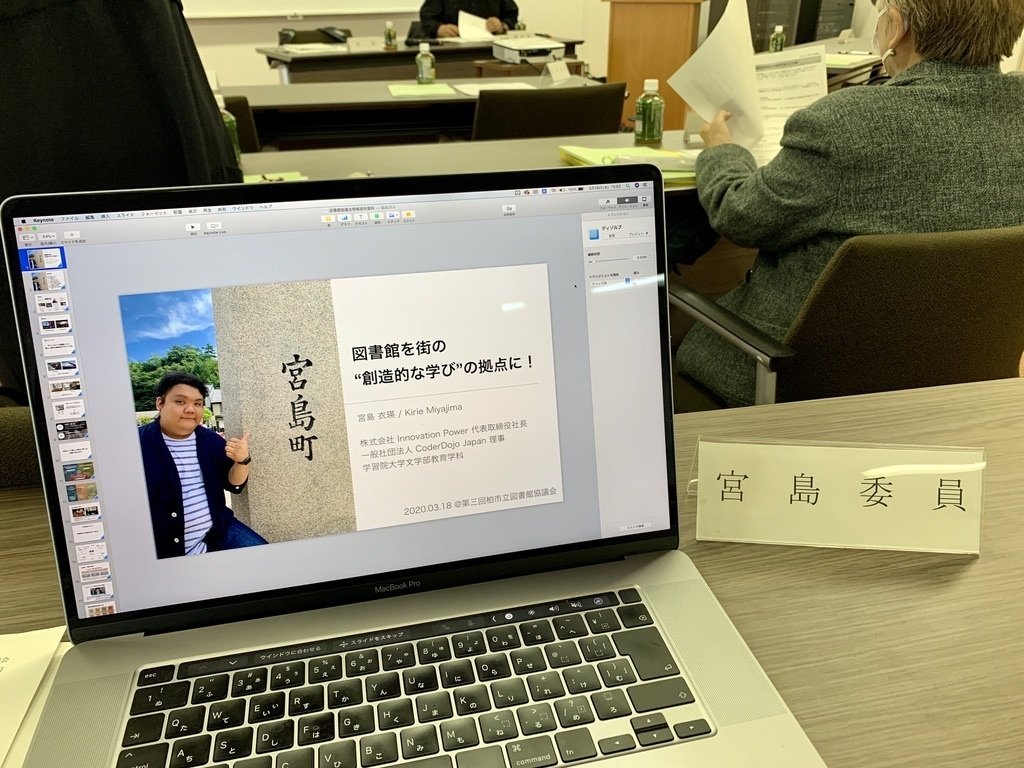

2020年くらいからずっとやっている柏市図書館協議委員の仕事もだいぶ長くなってきた。最近の成果でいうと、柏駅東口にある TeToTe にオープンした「本の広場」のなかに、「つくる」コーナーを作りましょう!という話とかを会議でした記憶がある。ここ、ほんといい場所なので小・中学生のお子様がいらっしゃるご家庭にはまじおすすめ。

プライベート

2024年はプライベートもかなり充実していたように思う。

まず、10月に運転免許をようやく取得した。

8月末に2週間の海外出張の予定がリスケとなり、まるっとスケジュールが空いてしまった。海外に行くのもいいかもと思っていたけど、これまで時間がなくてずっと後回しにしていた免許を取ろうと思い立ち、すぐに自動車学校へ入校。そこから2週間で仮免を取り終えた。9月に入ってからは仕事や大学の忙しい日々が戻ってきたが、なんとか隙間に入れまくって10月に免許をゲット。すべてのプロセスが1発合格だったのが地味に嬉しい。

それから地方出張があるたびに車を借りてドライブをしている。タイムズカーシェアは天才である。

あと、同じタイミングで水泳を始めた。正確には子どものころやっていたのを再開した。体力低下問題はだいぶ解決されつつある。

友達ともたくさん遊べて日々楽しく生活をしている。みんないつもありがとう。会社のHPで公開している宮島のカレンダーを見ながら遊ぶ時間を提案してくれるみんなのおかげで僕は楽しく生きています。

2025年、なにをするか

さて、ここまでは過去のふりかえり。過去にやったことにはあまり意味がないので、これからなにをしていくかを考えたい。

以前、人生は6年ごとに変わっていくという話を書いた。今でもそれが僕の根本的な行動原理になっている。そう考えたとき、2025年は5期目の折り返し地点なのだ。

社会的責任も自己の成長も放棄しない、むしろ積極的に引き受けていくことによって到達できる場所があると信じてひた走る。5期目が終わり30歳もになった時、そんな山の麓にでもたどり着けるように。そのためには基礎体力が重要だ。肉体的・精神的ともに足腰の強さがものをいう。トレーニングはいつから始めても問題ない。

少なくともこの3年間はかなりそういった事ができていたように思う。研究的な基礎体力はかなりついた。でもまだ足りない。

自分は、自己肯定感は人より高いが、自己評価は人よりだいぶ低いと思う。このバランスが自分に燃料をくべてくれ、永久機関が出来上がっている。

2025年は激動の1年になる予感がしている。早くみんなと共有したいことがたくさんある。どこにいても、何をやっていようと、結局自分が楽しいと思い心が動いたことに向き合い続けるのだろうなと思う。

具体的なことがなにも決まっていないけどやりたいことの1つに、写真展の開催がある。子どもたちが教室でコンピュータを使いながら自分の思いを表現し、創造しているその姿を広めたいと思い、色々と文章を書いたり講演をしたりしているが、それでは共有できないディテールがある。

広めるための1つの方略が、写真である。写真が持つ力は凄まじい。1枚の写真から子どもの学びの深みが共有できるのではないだろうか。そんなことを最近よく考えている。

どうなるかはわからないけど、これは30歳までにはやりたいことだなぁ。こうやってつぶやいておくと、いつかどこかでつながることが多々あるので、言霊を信じて書いてみる。

2024年の1月に祖父を亡くし、今年は新年のご挨拶ができないので、今回はこんな形をとってみた。今年も楽しいことをたくさんやるぞ!!!!

いいなと思ったら応援しよう!