〈猪苗代町への旅2024〉④延喜式内社(論社)磐椅(いわはし)神社の歴史を紐解く

郡山駅から磐越西線に乗って、猪苗代町まで電車旅。

猪苗代駅から徒歩で「はじまりの美術館」へ行き

「き・てん・き・てん」 展を鑑賞。その後、磐梯山麓の森の奥深くに鎮座される二社へ参拝しました。

前回は磐椅(いわはし)神社の参道の風景と、現在の風景をつくった16、17代宮司についてご紹介しました。今回は夏詣ののぼりが揺れる社殿の様子と、延喜式内社としての磐椅神社の歴史をご紹介します。

※神社に関するマニアックな記事になってしまいました💦

前回記事はコチラ↓

風鈴の音色が響くなか、茅の輪をくぐって厄祓い

6〜7月は、「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」。

大晦日は、1年間の罪や穢れを祓い清め、「年越しの大祓(としこしのおおはらえ)」。そして、その翌日の元日は、その年の平穏を願い、神社仏閣に詣る「初詣」

それから半年後。同じく罪や穢れを祓い清める「夏越の大祓」を経て、大晦日までの半年間の平穏を願い、7月1日以降に参拝するのが、「夏詣」のようです(今回調べました!)

これまで、「夏越の大祓」と「夏詣」は同じものかと思っていましたが、

半年間の罪や穢れを祓うのが「夏越の大祓」で、次の半年の無事を願うのが「夏詣」なんですね。

そんなわけで、最近は神社仏閣で、「夏詣」ののぼりを見かけることが増えてきました。昔からある茅の輪くぐりや、厄を落とす人形(ひとがた)のほか、夏詣限定御朱印を授与していたり、インスタ映えする花手水や風鈴を用意されていたりすることもあり、参拝客も増えているようです。

正直言いますと、こうした風潮にはちょっと懐疑的というか、斜めに見てしまうというか、「なんだかイヤだなあ(インスタ映えとか御朱印とかではなく、純粋な気持ちで参拝してほしい)と思ってしまうほうなのですが、実際に行ってみると、ノリノリで風鈴や花手水を撮影してしまうのでした💦

やっぱりキレイだし、楽しいですから😄

磐椅神社にも「夏詣」ののぼりがはためき、提灯が吊るされ、茅の輪が用意されていました。

風が吹くと、ガムランにも似た涼しげな音を奏でる風鈴の音色を聴きながら

災いや病気などを免れるといわれる茅の輪(チガヤで編んだ輪)をくぐります。

※神社めぐりをはじめて6年…最近は「茅の輪のくぐり方」を見なくても、くぐる順番がわかるようになりました!(地味にうれしい)

古代の磐梯山は“天にかかる梯子”のようだった

ここからは神社と古代史に関する少々マニアックな記述になります。ご興味のない方はスクロールして、後半にまとめた神社の写真をご覧くださいm(_ _)m

さて、前回記事の〈猪苗代町への旅2024〉③でご紹介した通り、

延長5年(927年)に編纂された「延喜式」巻9、10の神名式上・下、通称「延喜式神名帳」に耶麻郡一座として「磐椅神社」の社名が記載されています。

今回参拝した磐椅神社を延喜式内社の「磐椅神社」とするサイトがほとんどですが、論社の一社としていたり、磐椅神社を延喜式内社としつつ、磐梯神社を論社に加えていたりするサイトもあります。

そういう説を目にすると、「どちらが延喜式内社の『磐椅神社』はなんだろう?」と追いかけたくなってしまう性分だったりします(ちょっと斜めな見解に飛びつきやすいともいう💦)

なぜ、延喜式内社にこだわるかといいますと…

延喜式内社に代表される、古くからの神社の創祀地を探ることで、ヤマトに征服される前の東北の古代人(エミシ)たちの山岳信仰がどのようなものであったのか、わかるような気がするから。

そして、ヤマトがどのようにして東北を征服したのか、その痕跡が見られるような気がするから。

ここから先を書いていたら、ものすごく逸脱してしまったので、別な記事で書くとして…話を「磐椅神社」に戻します。

神社の公式サイトによりますと

磐梯山は古くは「天にかかる梯子」の意味で、「磐椅山(いわはしやま)」と呼ばれていたとのこと。

明治21年(1888)の大爆発で変形するまでは、山頂が高く天に向かって聳え立ち、「石(磐)の梯(はしご)」のように見えたそう。

※なぜ、「磐椅山(いわはしやま)」から「磐梯山」になったのかは不明。

長文になってしまったので、ちょっと休憩♪

応神天皇の御代、磐椅山の山頂に大山祇神と埴山姫命を祀る

社殿によると、磐椅神社のはじまりは、応神天皇の御代である、神功皇后摂政50年(250年)。歴史的な区分では、弥生時代にあたります。

武内大臣(おそらく武内宿禰=たけのうちのすくね)が巡視した際、

勅命により、国土開発の神とされる大山祇神(おおやまつみのかみ)と埴山姫命(はにやすひめ)を磐椅山の頂上に祀ったのがはじまりとされます。

奈良時代に入り、聖武天皇の御代である天平元年(729)8月25日、磐梯山のふもとの見祢山南麓に遷座し、相殿として品陀和氣命(ほんだわけのみこと=応神天皇)、息長足姫命(おきながたらしひめ=神功皇后)を相殿に祀ったとのこと。

この見祢山南麓というのが、承元元年(1207)、現在地に遷座するまで社殿が鎮座していたという大鹿桜そばの「土田堰」の南側なのでしょうか?

ちなみに公式サイトには、大山祇神の娘である木花佐久夜毘賣命(このはなさくやびめのみこと) 磐長姫命(いわながひめのみこと)も相殿として記載されています。

その後、平城天皇の御代である806年(大同元年)夏、磐梯山が噴火し、社殿が破損。弘仁年間(810~820年)に再建され、蚕養宮、稲荷宮、若木神、道祖神、粟島神、駒形神の六社が末社として境内に祀られたそう。

蚕養宮、稲荷宮は現在も祠がありますが、他の4社はどうだったかな?(覚えていない💦)

その後、「文徳実録」に855(斉衝2)年正月の記述として「陸奥国石椅神加従四位下が与えられた」との記載があるそう。

そう考えると(情報を整理すると)、耶麻郡の延喜式内社である「磐椅神社」は、現在の磐椅神社で間違いないのかもしれません。

磐椅神社の実際のはじまりは4世紀?(古代史妄想)

風鈴の音色をはさんで…

ちょっと、マニアックな古代史のお話に入ります。

前方後円墳が畿内を中心に全国に広がっていったのは、3世紀後半から5世紀初めのこと。この時代は具体的な記録が残っていないため、古代史では「空白の4世紀」と呼ばれています。

国内の史料は残っていませんが、当時の中国の史書の記述から、「倭国内乱」と呼ばれる小さなクニ同士が争っていたと推察されています。

その後、5世紀に入ると「倭の五王」が中国皇帝に有力な地位を求めるようになり、ヤマトが倭国で権力を持ったというか、倭国を形成するクニの中で、頭ひとつ抜け出た地位についたことがうかがえるようになります。

会津も(福島全域が?)4世紀には、ヤマトの支配下に入ったようです。

古代史的には、ヤマトの大王から下賜されたと思われる三角縁神獣鏡が出土した会津若松市の大塚山古墳(前方後円墳)の完成年代は、4世紀前半とされていますし

『古事記』には、第10代崇神天皇の御代、大毘古命(おおびこのみこと)を高志道(こしのみち=北陸道)に、建沼河別命(たけぬまかわわけのみこと)を「東の方十二道」(=古代の東海道)に遣わしたと記録されています。

この2人が会津の地で出会ったため、「相津」という地名の由来にもなっているとか。

※この建沼河別命をご祭神の一柱とするのが、会津美里町に鎮座される延喜式内社の「伊佐須美神社」

崇神天皇には、実在した可能性のある最初の天皇という説があり、実在したとすれば、治世時期は3世紀後半から4世紀前半と推定されており、ちょうど、大塚山古墳が完成した時期と重なります。

磐椅神社のはじまりに記載された「武内大臣」に勅命を出したと思われるのは、おそらく神功皇后。もし、神功皇后が実在したとすれば、4世紀後半が有力だそう。

となると、磐椅神社のはじまりは、250年ではなく、実際には神功皇后が実験を握っていた4世紀後半の可能性が高いかも? 会津若松の大塚山古墳の完成年代も同じころです。

『古事記』の記述や古墳の築造年代から推察すると…

3世紀後半から4世紀前半にかけて、倭国の中でヤマトが力を持つようになり、前方後円墳などヤマトの文化が全国に広がっていく(権力者のお墓や葬儀、祭祀のスタイルを広めることで、地域を支配下においていく)。

それが、高志道に派遣された大毘古命(おおびこのみこと)、「東の方十二道」(=古代の東海道)に派遣された建沼河別命(たけぬまかわわけのみこと)や、もう少しくだってヤマトタケルの伝承にあらわれている。

そして、4世紀後半の応神天皇の御代には、ヤマトの祭祀のかたちが「神社」(その時期は「ヤシロ」かもしれませんが)となっていく。

では、磐椅山(いわはしやま=磐梯山)の山頂に神を祀ったのは、ヤマトなのでしょうか? それとも古代の会津人なのでしょうか?

古代の会津人が磐椅山を神の山と崇め、山頂に彼らの神を祀ったのか? それをヤマトが自分たちの神として、見祢山南麓に遷座させたのか?

それとも、ヤマトが磐椅山の山頂に、ヤマトの神である大山祇神と埴山姫命を祀り、後の神功皇后の時代に麓に社殿を建てたのか…

話がまとまらなくなってきましたが…

磐梯山(いわはし山)のもともとの神を知るには、磐梯山そのものを学ぶ必要があるのかも。そして、神山信仰や山岳信仰についても。

自分なりの推察(妄想)でいいから「東北の古代史を紐解きたい」と思うものの、「こうかもしれない」という妄想をまとめるのにも学びが必要で……まだまだ学ぶことが多そうです。

まずは、磐梯神社と惠日寺資料館、磐梯山噴火記念館、猪苗代町歴史民俗資料館には足を運ばなくては…!

妄想にお付き合いくださり、ありがとうございましたm(_ _)m

風鈴の音色を聴きながら、社殿を撮影♪

ここからは写真を中心に磐椅神社の社殿をご紹介♪

第一印象では、もっと古い感じを受けたのですが、現在の社殿が建築されたのは、大正10年(1921)だそうです。

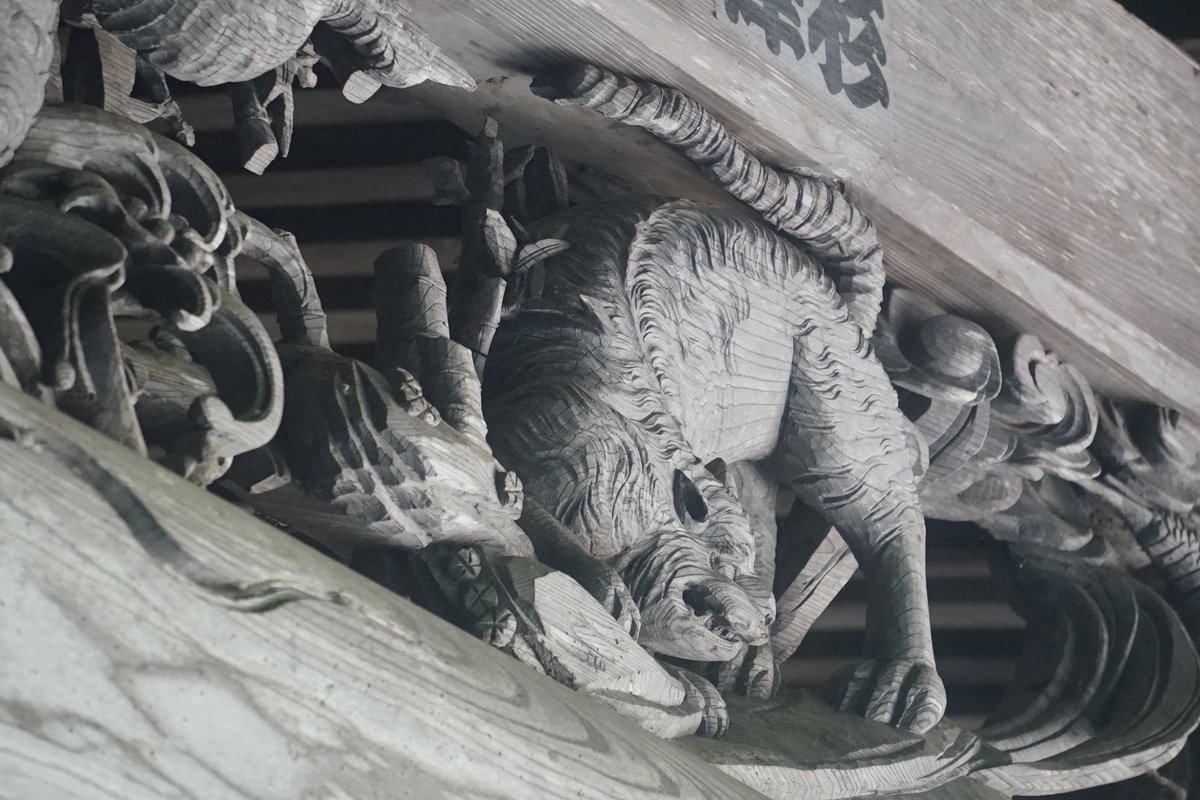

詳しい資料が残っていないため、制作者などの詳細は不明とのことですが、拝殿正面は龍や虎、周囲は鷹、兎、鶴、松など見事な彫刻に彩られています。

前回記事でお伝えしたように、昭和50年代には見守る氏子の皆さんも離れ、荒れ果てていたとは思えない風格ある建物です。

また社殿内には、江戸時代に奉納されたと思われる「三十六歌仙」の姿と歌を描いた額が掲げられています。社務所の方に見せていただいたことがありますが、ところどころ彩色が剥げ落ちてはいるものの、見事な作品でした。

拝殿奥の本殿を撮影しようとしたら…

豪雪地帯ならではのものが…

社殿左手に鎮座する稲荷神社。

このほか、鳥居杉の手前に蚕養神社が鎮座しています。

延喜式内社の「磐椅神社」は、果たしてこの磐椅神社なのか?

磐椅神社の創祀地であり、かつては“天の梯子”と称された「磐椅山」の山頂に神を祀ったのは誰なのか…

磐梯山の麓の森の奥深く鎮座される、かつては猪苗代の人びとに篤く崇敬されたと思われる延喜式内社を後にして、木漏れ日揺れる参道を戻り、保科正之公を祀る土津神社へ向かいます。

磐椅神社の参道をくだると、土津神社の鳥居と裏参道が見えてきます。

今回は一度、町営駐車場まで戻り、表参道の鳥居をくぐりました。

次回の記事では、見どころいっぱいの土津神社をご紹介します♪(次回が最終回の予定です)

〈猪苗代町への旅2024〉シリーズはコチラ↓

いいなと思ったら応援しよう!