不条理な夢を形にして解放する「ねじ式」つげ義春

1.現代美術としての「ねじ式」つげ義春

ちょっと前「日曜美術館」で、江戸時代の伊藤若冲や曽我蕭白などに光をあてた『奇想の系譜』の美術史家・辻惟雄がつげ義春の「ねじ式」は「現代美術として評価すべきだ」と言っていた。

つげ義春は、2020年「マンガ界のカンヌ」と言われるアングレーム国際漫画祭で特別栄誉賞を受賞している。

フランスの授賞式で「マンガ界のゴダール」と紹介され、現在つげ義春全集がフランス語版、英語版で出版され、世界中で読まれている。

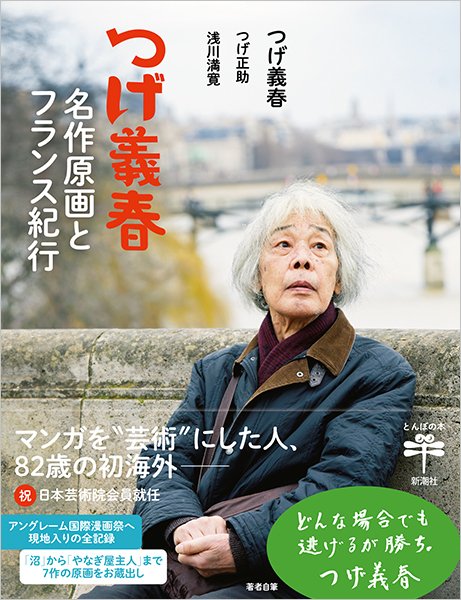

その授賞式を追った「つげ義春 名作原画とフランス紀行」の本の中のつげ義春は、笑顔でトロフィーを受け取り、息子と二人でフランス旅行を楽しんでいた。辛い人生の果てで、その苦しみから解放された親子を見るようで感慨深かった。

本の帯には「どんな場合でも、逃げるが勝ち つげ義春」とあった。

それで、久しぶりに、つげ義春のマンガを読み返した。

つげ義春のマンガで私が好きなのは田舎の自然描写、人間のおかしみのある「ほんやら洞のべんさん」「もっきり屋の少女」「長八の宿」などの旅もの。短編小説のような「沼」「紅い花」「李さん一家」「海辺の叙景」など、日常の風景を詩的に描いたもの。「チーコ(文鳥)」「峠の犬」「山椒魚」など、人ではない生き物の物語。

社会の底辺で飄々と生きる人々を描いた「退屈な部屋」「日々の戯れ」「散歩の日々」「無能の人」などのユーモアのある日常もの。

私にとってつげ義春は、現代美術というより、ダメな私に、そっと寄り添って、肯定してくれる大切なマンガ家だ。

なかでも不条理な夢をリアルに描いた「ねじ式」は別モノと言う感じがする。現代美術の村上隆や奈良美智、草間彌生の作品と共につげ義春「ねじ式」が並んでいても違和感がないように思う。

「ねじ式」を読み返して感じたのは、リアルで普遍的な夢の描写から生まれる普遍的な人間社会の閉塞感と読後の解放感だった。

2.ヤケクソにデタラメな気持ちで、夢や現実を描く

「ねじ式」は、1967年、つげ義春がラーメン屋の二階に下宿していて屋根の上でうたた寝をしていた時に見た夢から生まれた。

「『ねじ式』はあとで、芸術作品だとさわがれたのだが、ラーメン屋の屋根の上でみた夢なのだから、およそ芸術らしくないのだ。

で、その夢をマンガに描いた動機というのもいいかげんなので、原稿のしめ切りが迫り、何も描く材料がなくて困っていたので、ヤケクソになった描いてしまったものなのだ。そんなわけだから、当時、ぼくは夢にはまるで関心がなく、夢を描くことは何ほどの意味もなく、デタラメを描いているような気持ちで「ねじ式」を書いたのだった。」

この「ヤケクソにデタラメを描いているような気持ち」を長い間、私は誤解していた。

「ねじ式」は作り手が、ヤケクソにデタラメに捏造したものではなく、現実に見た夢をリアルに忠実に描こうとすると「ヤケクソにデタラメを描いているような」気持ちになった。という事である。

芸術作品と呼ばれる作品、たとえばピカソの絵だろうが、ゴダールの「勝手にしやがれ」だろうが、一見「ヤケクソにデタラメ」を描いているように見える。が、ピカソの絵が生まれるまでには、ピカソと言う天才の数限りないデッサンと深い思想と試行錯誤がある。

ゴダールの背景には映画史の中で評価されない低予算のB 級映画への愛情と魅力の再現、トリュフォーの原案、観客の感情をコントロールするハリウッド的映画製作の技術の否定など、そこにも深い思想と試行錯誤の末、目の前にある社会と人間をリアルに描くという思いがある。

一見「デタラメ」に見えるのは、私たちの生きるリアルな人間社会であり、その「デタラメ」な社会に誠実に立ち向かおうとすると「ヤケクソ」な気持ちを持たざるを得ない。

愛情や誠実さなど何の役にも立たない不条理な人間の現実社会。

そこで人間は、主観的な幻想や夢をプラスする。そもそも人間は何事も自我を中心に考え、生きる生き物である。それが悪い事ではない。

しかし、現実でも夢でもつげ義春は、自我を捨て徹底的に客観的に忠実に描こうとする。

つげ「ともかくリアリズムが好きですね。自分の主観による意味付けを排して、あるがままの現実に即して描くのが…。でもあるがままに認識するのは不可能であると西洋哲学は主張していますね。どのようにしても主観が入るわけですから、けれども自分が無我になり主観が消えると、あるがままに認識できるんじゃないかと思えるんです。

仏教の考えがそうでしょう。禅の道元は修行するのは「自己」を忘れ無我になるためだと言っています。」

つげ義春の自伝ものは悲惨で救いがない。セクシャル過ぎる作品も多い。私も正直、苦手な作品もある。

しかしどこまでも自分の過去を対象化し客観的に描こうとする作り手の誠実さを感じる。自分自身の救いのない過去や現実を救いのないまま描く事は難しい。

読者は、その現実をつげ義春のマンガとして実感する。現実や人生を思い知る。自分がそのマンガに近い状況に陥った時ふと思い出す。

自分がマンガの主人公のように思える。それで少し笑えて救われる。

実際、つげ義春は、自分の見た「ねじ式」の夢のリアルな感覚を忠実に再現するために、資料としてあらゆる写真家の写真を参考にしたり、イメージに近い現実の場所をロケハンして、この作品を仕上げている。

それは夢を捏造しているのではなく、徹底的に夢のリアルを追求している姿勢だと思う。

3.「ねじ式」不条理な物語と現実の本質

「ねじ式」は不条理な夢なので、解釈は読んだ人の数だけあり、その解釈も読むたびに変化するものだと思う。

「解釈は無意味」を承知で、今回私が読んだ時に感じた現代の閉塞感とリンクさせて「ねじ式」の物語を紹介してみる。

扉絵の赤く曇った空を、低空飛行する飛行機の影。

メメクラゲに噛まれ、左上腕を抑え、上半身裸の眉のない主人公。

海から突き出る何本もの黒い謎の杭のような物体。

海外ドラマの「LOST」(冒頭、旅客機が謎の島に墜落する)や映画「終わらない週末」(突然、大型タンカーが海水浴場に座礁する)ような、何処かで世界が崩れ始めている不気味さを感じる。

最初、意味がないと思っていたメメクラゲも、時代を超え、現代では、地球温暖化が進みクラゲが繁殖期間を延ばし世界中で大量発生している。

数年前、大量のエチゼンクラゲが、海の生態系を壊し、やがて海洋資源を枯渇させ、海の再生能力を奪う厄介者としてニュースになっていた。

しかし、生態系を壊し、様々な生物を絶滅させている地球の「厄介者」は人類ではないか?と不安な気持ちになる。

すると、このメメクラゲが、人間の血管を切断しエイリアンの様に人類の体内に侵入し人類そのものを絶滅に導く新たな生き物のように思える。

しかし「ねじ式」は不安だけでなく作品全体に漂う主人公の絶望感にユーモアが漂いマンガならではの面白さがある。最初、眉毛がなく感情が見えず怖かった主人公の顔も、よく見るとお正月の福笑いのように、目、鼻、口、耳のズレが絶妙で憎めない。

主人公がたどりついた海辺の村には人気がなく、なぜか日章旗がひとつ掲げられている。その風景に何かが起きそうな不安を感じる。

やっと見つけた村人は、出血多量で死ぬかもしれない主人公を老若男女、誰も助けようとせず、少し笑顔を浮かべながら、コミュニケーションさえうまく取れない。ここでは主人公はただの黒い影で表現され、まるで透明人間か幽霊のような扱いを受ける。

主人公は、とにかく医者を探し、歩きづらい線路を進み、先の見えない道をあせりながら、前へ前へと隣村へと向かう。

偶然、後方からやってきた狐面の少年が機関士の蒸気機関車に乗せてもらい、ほっと一息をつくと、どこからか風鈴の音が聞こえてくる。

その風鈴の音に聞き入る少年は、少女のようなうっとりとした表情で描かれている。

ほっとしたのもつかのま、隣村に向かったはずの機関車は途中でバックしはじめ、再び元の海辺の村の路地の中に戻ってしまう。

どこまで行ってもいつも振出し。振出しから、もう一度前に進んでも、いつのまにかバックし続けている。

永遠に出る事の出来ない袋小路の中にいるような閉塞感。

ここは、本当に元いた海辺の村だろうか?日本中どこに行っても、変わり映えしない風景。今やその土地固有の伝統や文化はなくなり、コンビニやチェーン店、郊外の大型ショッピングモール、日本中どこも同じような風景。つげ義春が描いた鄙びた味のある村人と村々は消え、廃屋だらけの田舎には、孤独な老人だけが住む。

都市では、子供の数が減少し続け、核家族から単身世帯が増え、もはや「家族」という単位さえ崩壊寸前。「人生百年時代」というメッセージが「終わりのない悪夢」のように不気味に聞こえる。

目医者ばかりが目立つ村は、常に誰かに監視され、誰かを排除する管理社会のメタファー(暗喩)のよう。そんな社会にイライラし、ストレスをためる無表情の主人公。

いっそこの世からの脱出、タナトス(死への誘惑)が抑えきれない日々。現実にも、若い世代(15~39歳)の死因の1位は自殺。

人型の黒い影がだんだん大きくなり、やがて村全体を覆う。

生き別れの金太郎飴を作る母との再会すら、まともなコミュニケーションはとれず、再び別れていく家族の崩壊。

戦争や災害の絶えない瓦礫だらけの世界で、悲惨な他者や世界に目を向ける事もなく、自らの欲望と傷を癒す事だけで精一杯。

主人公は、瓦礫の拡がる廃墟になった村で、なぜか婦人科医を求め、切れた血管の手術(シリツ)を頼む。

なぜ婦人科医なのか?別れた母親への屈折した思いなのか?ここもまたよくわからない。

主人公が訪ねた婦人科医の背景、海の向こうでは、爆弾が投下され、水柱があがり、軍艦が大砲を発射し応戦している。

たとえ海の向こうで戦争が始まっても、自分の欲望にしか興味を持てず我関せず。お銚子を前に、着物姿の婦人科医は、主人公に対応する。

ここからの展開は、不条理極まりない。

主人公は「お願いです。ぼくは死ぬかもしれないですよ」などと言いながら、なぜか下着一枚の婦人科医に襲いかかる

婦人科医の対応も「わかりました。ではお医者さんごっこをしてあげます」と言い、主人公と共に布団の中へ。

そこで婦人科医は器用にスパナを使い、性交まがいの手術の末、血管は「ねじ式」でつながる。ここでの会話もどことなくユーモアがある。

このように考えると「ねじ式」の不条理な展開は、一見筋が通らないように思えるが、実は現実世界の奥にある理不尽さや矛盾を表現しているように思える。

「ねじ式」は、不条理な夢を夢のまま忠実に描いた事で、そこに漂う不安や恐怖、死や性的な欲望が時代を超えて伝わり、不条理な現実の本質を知らせる。

「ねじ式」のラスト、ボートでどこかへ脱出する主人公が、自分の小さな主観的世界や葛藤からの抜け出し、こことは違う大きな世界へ向かう場面で唐突に終わる。そこにほっと一息つける解放感を感じる。

4.人間社会の枠を超えた大きく謎に満ちた世界

つげ義春は、西洋哲学とは違う仏教や禅の教えを取り入れ、我を捨てて現実も夢もリアリティを追求し、あるがままの世界を描く。

あるがままの世界は、不条理な人間社会の闇を飲み込み、より大きく謎に満ちている。その大きな世界を実感する事で、私たちの存在の小ささと大切さを知る。

「ねじ式」を通して、小さな自我を捨てあるがままの世界を受け入れる事で大きな解放感をもたらす事を知った。

「ねじ式」を読むと、私自身も人間社会で価値や意味も見い出せなくても、大丈夫、より大きな世界で、単なる人間という生き物としてまともに命を全うすればそれで良い気がする。

日々人間社会より、大きな謎に満ちた世界を実感し、大切な何かを探し求め、愛し愛され、命尽きるまで「無我夢中で生きたい」という力が、どこからか湧いてくる。

だから、私は何十年も、何度でも「ねじ式」を読み返してしまう。