Ride Natty Rideに関するあれこれ

アルバムNatty Dreadタイトル曲に続くラスタを主人公にしたナンバーです。

Natty、natty dread、dready、dread といろんな呼び方が登場しますが、すべてrastaという意味です。

という訳で今回はラスタについて書いてみようと思います。

と書きましたが、ラスタに関する基本情報を網羅的にこの限られたスペースで提供するのは不可能です。

という訳で今回はラスタの4大勢力、グループ間の信仰の違いとそれぞれの特長、ボブ個人の信仰の移り変わりについて書きます。

ラスタとは誰か?

まずラスタとは誰かというところから。

いろんな定義が可能ですが、ラスタとは次の5つを共有している人たちと言っていいと思います。

この5つを共有し、自分はラスタだと自認する人がラスタです。彼らは信じ方の違いによって4つの主なグループに分かれています(以下の4つ以外にも小さな分派が数多く存在しています)。

ラスタの4大勢力

最初のグループは最も人数が多いNyabinghi Order(ナイヤビンギ・オーダー)と呼ばれる人たちです。

1940年代にRas BoanergesやBredda Authur といった長老を中心に形成されたグループだと言われていますが、信頼できる記録が残っておらず、成り立ちについてはよくわかっていません。

特定のリーダーは存在せず、教会のような常設の祈りの場も持っていません。

Grounationと呼ばれる集会でherb(マリファナ)を吸い、瞑想して全能の神Jahの存在を感じ、アフリカ由来の太鼓を叩き、賛美の歌を捧げ、Jahからあたえられた恵みやメッセージについて語り合うというのが彼らが共有するルールです。

Nyabinghi Orderは自分なりの解釈で聖書(旧約と新約のヨハネの黙示録)を読み、書かれていることを日々実践しているラスタです。

ほぼ全員がSelassieが天から地上に戻ってきた(再臨した)イエス・キリスト(second coming of Jesus Christ)だと信じています。

二つ目は1958年にEmmanuel Charles Edwards(エマニュエル・チャールズ・エドワーズ)が立ち上げたBobo Ashanti (ボボ・アシャンティ、Bobo Shantiとも呼ばれる)です。

Jahは三位一体の神であり、生きているという独自の信仰を持っています。彼らにとって三位一体とは、Marcus Garvey(預言者)とSelassie(王)とEdwards(司祭)がひとつであり神だということです。

メンバーの多くはKingston近郊Bull Bayのコミューンに住んでいて2週間に一回断食し、肉だけではなくマンゴーやサトウキビも口にしないという独自の厳しい菜食主義を実践しています。

ドレッドロックの上からターバンを巻き、裾までの長さのゆったりとした貫頭衣を着用するため外見からすぐに識別可能です。

マリファナは聖なる儀式で使う薬草なので祈りの場以外では吸いません。

三つ目はボブが在籍していたTwelve Tribes of Israel(イスラエルの12部族)です。

1968年にVernon Carrington(ヴァーノン・キャリントン、別名Prophet Gad)が作った信仰集団です。

信仰内容はほぼキリスト教と同じです。

Jahは三位一体(父なる神+子なる神(イエス・キリスト)+聖霊なる神)であると信じています。

メンバーは毎日一章ずつ新約聖書を読むというCarringtonの勧めを実行しています。

SelassieはJahの使者、キリストの象徴と考えています。敬愛すべき存在ですが、地上に現れた救世主ではありません。

多くのメンバーは髪をドレッドロックにし、アルコールを摂取せずにItalと呼ばれる菜食を実践していますが、そうするのは教義ではなく、髪の毛を切ったり、お酒を飲んだり、肉を食べるのは自由です。

アフリカ系の人たち以外にも門戸を開いています。白人や東洋人で真剣にラスタとして生きている人たちはこのグループのメンバーです。

四つ目はEthiopian Orthodox Tewahedo Church(エチオピア正教会)です。

その名の通りキリスト教の団体です。

東方教会の流れに属するエチオピアで独自に発展した長い歴史を誇る教会です。

正真正銘のキリスト教なんで本来ラスタのグループとして扱うべきではない存在なんですが、実はジャマイカではかなりの数のラスタがEthiopian Orthodox Tewahedo Churchに所属しています。

洗礼を受けてエチオピア正教会に加わった上で心の中で異なった信仰を持ち続けているようです。

そういう事はキリスト教では許されていないんですが、何故かジャマイカのエチオピア正教会では黙認されている印象です。

変わっていった信仰

次にボブ個人の信仰についてまとめておきます。

熱心なプロテスタント(ペンテコステ派)だった母親と一緒に毎週日曜日に教会に通って育ったボブは、23歳の頃、Nyabinghi OrderのGrounationに初参加してラスタとして歩み始めました。

Twelve Tribes of Israelに加わったのはIsland Recordsから3枚目のアルバムNatty Dreadをリリースした1974年、29歳の時です。親友Allan Skill Cole(アラン・スキル・コール)の強い奨めで加入したと言われています。

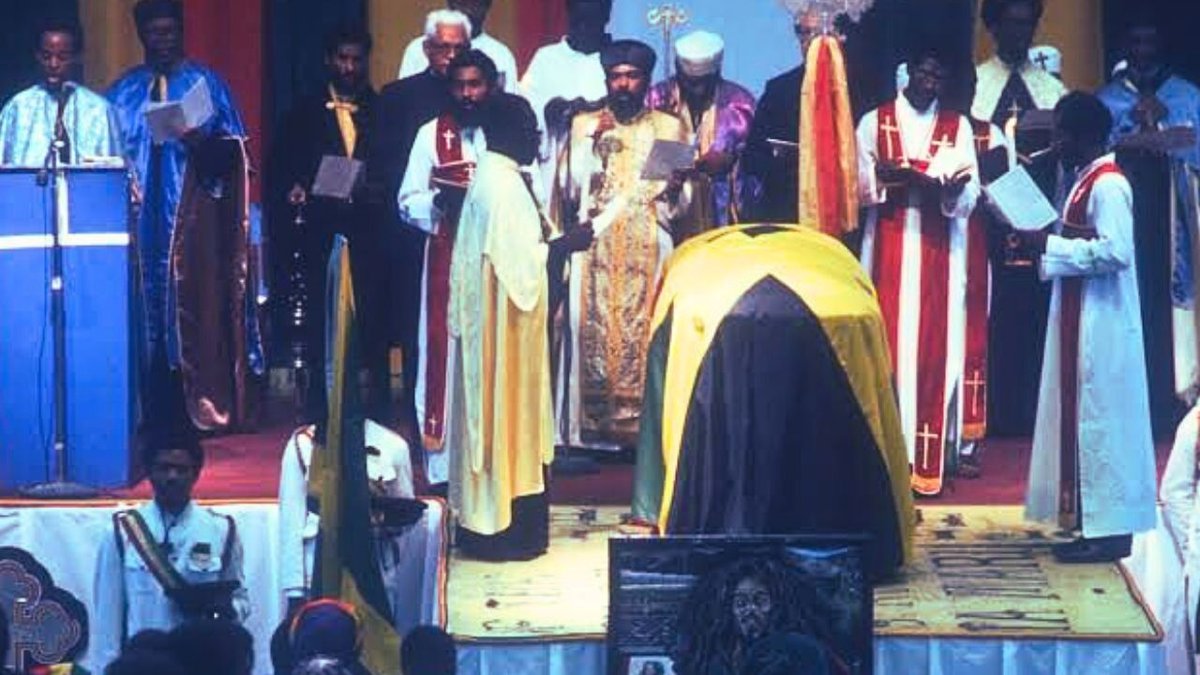

加入期間は約6年でした。天に召される約半年前、1980年11月にEthiopian Orthodox Tewahedo Churchで洗礼を受け(洗礼名Berhane Selassie=三位一体の光と言う意味)、ラスタではなくエチオピア正教徒として翌1981年5月に天国に旅立っています。

圧力の存在

避けられない死を予感した病床のボブがラスタとしての信仰を捨ててキリスト教に走ったように昔も今も言われていますが、実際はまったく違うようです。

聖書とボブの歌詞の関係を研究している神学者Dean MacNeilの著書The Bible and Bob Marleyによると、Selassieの推薦で1970年にエチオピア正教を広めるためジャマイカに赴任し、ボブと親交を結び、最終的に洗礼を授けたArchibishop Abuna Yesehaq(アブナ・イサック大主教)はこう証言しているそうです。

「ボブはもっと前から洗礼を受けたがっていたんだ。でも彼をコントロールしていた連中がボブの周囲にいたんだ。連中はラスタファリと繋がっていた・・・彼らがボブにかけていたプレッシャーがなくなった時、ようやく洗礼を受けることができたんだ。多くの人は自分はもうすぐ死ぬと悟ったからボブは洗礼を受けたんだと思ってる。でも実際にはそうじゃなかった」

このラスタファリとはもちろんTwelve Tribesのことです。

ボブはキングストンでもロンドンでもツアー先の欧米の都市でも常にTwelve Tribesのメンバーに取り囲まれていました。

聖書に関してボブが語るこのインタビューで後ろに立ってVernon Carringtonの教えに反したことをボブが言い出さないように無言の圧力をかけているブラザーたちがTwelve Tribesです。

ボブはかなり早い時期にSelassieが自分は神ではないと言っていたのを知ったんだと思います。

1967年の時点でSelassie本人が自分の神性を完全に否定しています。

ボブと同じ頃にこの重大な事実を知ったと思われる妻リタは1973年という早い段階で子供たちを連れて洗礼を受け、Ethiopian Orthodox Tewahedo Churchの一員となっています。

心はクリスチャン

訳者<ないんまいる>の個人的見方ですが、ボブの心が完全にTwelve Tribes of Israelから離れ、エチオピア正教会に向かったのはおそらく事実上の亡命生活を送ったロンドンでのことです。

出会い親しくなったSelassieの親族から彼は「神聖な存在なんかじゃなく一人のキリスト教徒」だとハッキリ教えられ、自分も敬愛するSelassieと同じクリスチャンとして生き直すことにしたんだと思います。

でも公の場ではラスタとして発言し行動し続けました。ラスタ・コミュニティの代弁者という役を進んで引き受けたボブにはそうする以外なかった、脱ラスタを宣言する自由はなかったんだと思います。

ちなみにRastafariとは、rasta(頭)+ fari(創造者)で「最上位の創造者(= God)」という意味だとボブ本人がインタビューでRoger Steffensに語ったと前述の著作でDean MacNeilは明かしています。

コンサートでボブはJah, Rastafari!という決まり文句で祈りを捧げていましたが、「神とはハイレ・セラシエだ!」と叫んでいたのではなく、実は「神よ、すべてを造った創造主よ!」と全能の神の名を賛美していたんだと思います。

もちろん証拠もなければ、本人に確認することもできません。上記はこのプロジェクトを通じてボブが残した歌詞をひとつひとつ丁寧に調べながら解読してきた訳者<ないんまいる>の推測です。

以上、今回はラスタの4大グループとそれぞれの特長、そしてボブ自身の信仰の変遷に関するあれこれでした。それじゃまた~