【2024年】Jリーグで最も出場時間が長かった育成年代チームは?【1種】

はじめに

去年と違い今年は余裕を持って記事を作成できるはずだった。

2023年はリーグ終了後に思いついたため急ピッチでデータの作成した(その結果データの入力ミスの修正と戦い続けるハメになる)ため記事作成にかけることができる時間が少なかった。

今年は4月から始めたので余裕で記事が出せるだろう。なんだったらアウォーズ当日も夢ではない・・・とJリーグ最終節までは考えていた。

しかしせっかく調べたのだからあれもこれも書きたいと詰め込んだ結果前回よりも文章量が大幅に増加した。ただし書くのは文章力の向上を感じられない自分だということを忘れていた。

結果自身のキャパシティをオーバーし、文章を書くのが遅れに遅れ年末まで時間がかかってしまった。

そんな感じでなんとか書いた本記事はかなりの長文になっていて疲れると思うので、基本的には画像を見るだけでも大丈夫だと思う。

余裕があれば文章の方も読んでいただければ幸いだ。

ルール説明

今回から初めてこの記事を見る人向けにこのランキングの作成にあたってのルールを紹介する。以前までの記事を読んだことがある人はランキングまで飛ばしても問題ない。

ルール設定の詳細はこちらから↓

1. 2024年にJ1、J2、J3各ディビジョンいずれかのリーグに1分でも出場している選手を対象にする

2. 第2種まではその年代で最後に所属していたチームをその選手の出身チームとする

3. 第1種は最初に所属したチームをその選手の出身チームとする

4. シーズン途中に違うディビジョンに移籍してどちらでも出場した場合、両方のディビジョンの出場人数に加算する

J1、J2どちらでも出場しているのでJ1、J2どちらも+1人加算

ただし出場時間は各ディビジョンでそれぞれ分けて記録

5. 選手が各年代で所属したすべてのチームに出場時間を加算する

6. 所属していた時とチーム名と変わった場合は把握できる限り現在の名前に統一する

データ作成方法

注意)データについて

伝統的手法である根性マイニングを用いて全選手の出身チームを目視で確認してスプレットシートに記載し、またチーム名の表記揺れの修正も同様に行ったため記入ミスが起こっている可能性が考えられる。

今回の記事はあくまでも「数字あそび」として見て欲しい。

またこれを利用して問題が起きても責任は負わない。

ランキング

10位 全緑専心 J2での躍進で掴んだ10位

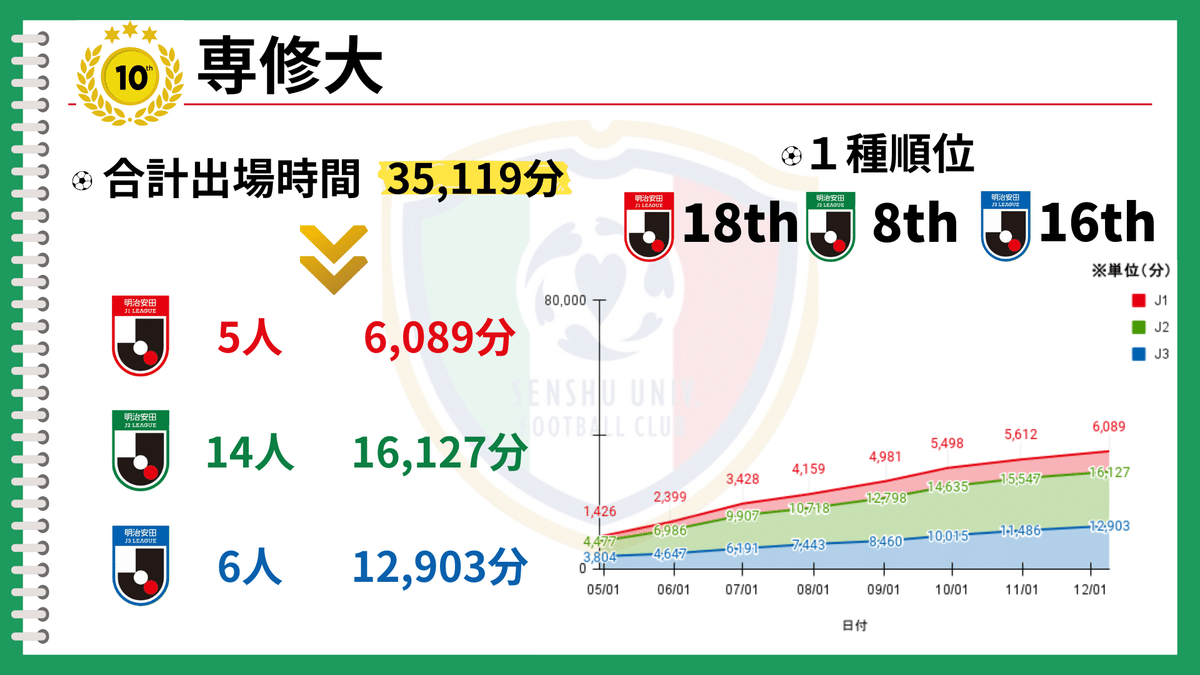

去年は11位と惜しくもトップ10入りを逃した専修大が今年は10位になった。

専修大の強みは昨年同様J2で、総出場時間の4割強を占めている。また、甲府に4人、山形に2人と特定のクラブに集まっている印象だ。

反面J1、J3は単純に出場した選手の数が足りていない。特にJ1は5人で6,000分と他の上位のチームに比べても明らかに出場時間が少ない。去年の3人(稼働は実質FC東京の仲川輝人のみ)よりは下田北斗(町田)、中山克広(名古屋)が出てきて改善されたが、J1、J3における選手層の拡充が課題と言える。

J1仲川輝人(FC東京)、J3前澤甲気(八戸)は2年連続でカテゴリー1位の活躍であった。前回J2で2位だった西村慧祐(山形)は2023年より出場時間を伸ばし1位を獲得した。

9位 トップ10の門番! Jに轟くエッサッサ

日本体育大が2年連続でトップ10入りをはたした。

1種内順位がすべてのカテゴリーで10位になっているのは、日本体育大が門番のようになっていると言え、個人的には興味深いと感じた。

また昨年に引き続き日本体育大のJ1は稲垣祥(名古屋)、原田亘(鳥栖)、山下諒也(G大阪)など、人数は少ないが大量に出場時間を稼ぐことで上位に食い込む特徴を持っている。

横浜FCのンドカボニフェイスは累積警告と連戦での1試合欠場を除き36試合90分出場してクラブのJ1昇格に大きく貢献した。またJ3の今村勇介(讃岐)は昨年途中からGKのスタメンを勝ち取ると、今季は9月の2試合を除いて出場し出場時間を大きく稼いだ。

8位 少数精鋭! 注目を集める金茶の魂

前回13位だった中央大が5つ順位を上げて8位にランクインした。

中央大の特徴は、少ない人数で5位になったJ1の強さであろう。出場人数8人で14,025分というのは圧倒的であり、夏に海外移籍した大橋祐紀が残っていた場合、J1でも全体でももう一つ順位が上がっている可能性が高かった。

逆にJ3の出場人数の少なさが中央大の弱点となっている。ただこれを改善するのはかなり難しい。例えばJ2であまり出場できていない選手がJ3のクラブに移籍するという手もあるが、これは単なる移し替えと同義であり、あまり前向きな方法とは言えない。結局のところプロになる選手を増やすという地道な策が最も妥当な解決法だろう。

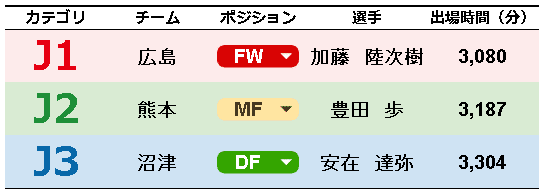

安在達弥(沼津)は3,304分とJ3総出場時間の約7割を稼ぎ、中央大のJ3を一人で支えた存在でだった。ちなみに去年も沼津で3,397出場しており、2年連続で中央大のJ3出場時間の約7割を稼いでいる。

7位 J1で大躍進! 創部百年の名門大学

早稲田大は昨シーズンから順位を一つ落とし、今年は7位となった。

しかし、今シーズンは渡邊凌磨(浦和)、鈴木準弥(町田)など移籍を機に出場時間を大きく伸ばした選手や、大卒ルーキーながら植村洋斗(磐田)が2,971分ものプレー時間を記録するなど、全体的に充実したシーズンを送った選手が多かった。その結果J1では3位という好成績を収めている。

一方でJ2は町田にいた奥山政幸(町田➡仙台)、鍬先祐弥(長崎➡神戸)といった選手たちがJ1へ活躍の場を移したことで、J2に所属する早稲田大出身選手の数は減少。さらに昨年出場機会を得ていた選手たちも、ポジション争いの激化などで出場機会を減らすなど、苦戦を強いられたシーズンだった。

そんな中、山形の後藤雅明は2年連続フル出場を果たし、J2の出場時間がなかなか伸びずにいたシーズン前半戦を力強く支えた。また今年北九州から奈良に移籍した岡田優希は今シーズン全試合に出場し、昨年に引き続きJ3内で1位となる出場時間を記録した。

6位 Slow & Steady 着実に勝利へ進む関西の亀

大阪体育大は昨年から順位を4つ上げ、6位で今シーズンを終えた。

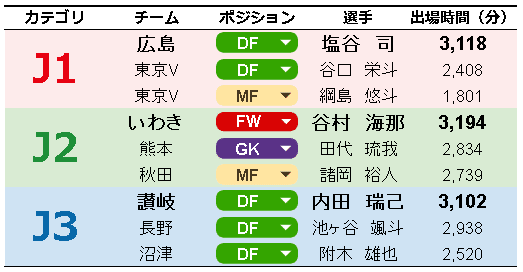

人数構成は専修大学や中央大学と似ており、J2で多くの選手が活躍し、J1では少数の選手が中心となって奮闘するという構図になっている。例えば田中駿汰(C大阪)や村上昌謙(福岡)が昨年同様に出場時間をしっかりと確保する一方、新規で今シーズンJ1に昇格したヴェルディの林尚輝が2,310分のプレー時間を記録し貢献した。

ちなみに少しネタバレになるが、今回のランキングでトップ10入りを果たした関東以外の大学は大阪体育大のみだった(前回は5位福岡大、9位阪南大、10位大阪体育大)。近年優秀な選手が関東の大学に集中する傾向が強まっていると感じており、この流れが続けば数年後にはさらに地域差が広がる可能性もある。

小川大空(愛媛)は去年J3で36試合に出場し、1試合を除いてスタメンCBとしてJ2昇格に大きく貢献した。今シーズンも主力として全試合フル出場を達成し、カテゴリーをまたいでの2年連続リーグ内1位となる出場時間を獲得した。

5位 J1優秀選手を複数輩出した注目大学!

桐蔭横浜大学は前回から順位を2つ上げ5位となった。

好調の要因として考えられるのはJ2の出場時間の増加だ。昨年の出場時間も20,476分とそれほど大きく変わっていないように見えるが、これは22チーム(42試合)時の記録であり、今シーズンは20チーム(38試合)であるため、実際の増加率は見た目以上に大きくなっている。

また2000年以降に生まれた若い選手が多いのも特徴の一つと言えるだろう。例えば五十嵐聖己(いわき)は今年特別指定選手として登録され、正式加入は2025年だったが、3月の試合でスタメンで出場するとシーズン前半はチームの主力として活躍するなど、リーグへの順応が早い選手が多い印象を受ける。

今シーズンの桐蔭横浜大を語る上で欠かせないのは、中野就斗(広島)だろう。優勝争いを繰り広げていた広島の主力として、38試合全てに出場するだけでなく、ルヴァン杯、天皇杯、ACL2を含めると今年度合計で4,418分とチームトップのプレータイムを記録した。今後の海外移籍、日本代表入りなど、期待が大きく膨らむ選手だ。

さらに昨年からの伸び率という点では、高吉正真(北九州)も特筆すべきだろう。昨シーズンは13試合844分とレギュラーに定着できていなかったが、今シーズンは開幕からスタメンに選ばれると、36試合2,927分出場と大きく出場時間を伸ばし、チームも20位から7位へと大きく躍進した。

4位 J2を制した圧倒的な個人力!

今年も国士舘大学は4位となり2年連続で表彰台には届かなかった。

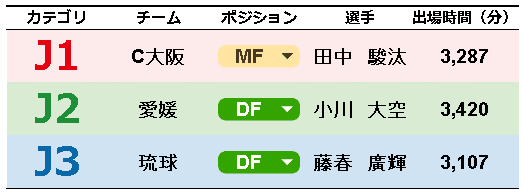

国士舘大はJ1からJ3までの全てのリーグで出場時間を伸ばしており、特に前回6,398分だったJ1の出場時間は、今シーズン11,416分と大幅に更新した。この要因としては、東京ヴェルディのJ1昇格が大きく影響していると言えるだろう。谷口栄斗、綱島悠斗とJ2に所属していた昨年以上にプレータイムを伸ばし、一気にJ1の注目選手となった。

J2では合計26,784分という出場時間を記録し、1種の中で1位となった。前回も3位と素晴らしい数値だったが、今シーズンはJ2に所属している選手全員が出場し、そのうち13人が1,000分以上プレーしたことで、昨年より出場人数が少なくなったにもかかわらず、出場時間を昨年と同程度に維持することができた。

塩谷司(広島)は優勝争いをしたチームの守備の要として37試合3,118分出場した。1988年生まれのベテランながら、このプレータイムとクオリティを維持することは並大抵のことではない。

J2の谷村海那(いわき)は昨年いわきで41試合に出場したが、シーズン中盤は途中出場も多く、2,478分と出場数のわりにプレータイムが短かった。しかし今シーズンは連戦時以外はスタメンで起用されると、得点ランキング2位タイの18得点を挙げるなど好調を維持し、結果的にプレータイムも安定して伸ばすことに成功した。

3位 Jリーグを席巻する赤龍の舞

昨年度2位だった流通経済大は一つ順位を下げて3位でシーズンを終えた。

数多くのプロを輩出する名門校である流通経済大は、特にJ1の出場人数が11クラブ19人と他の大学を圧倒しており、J1での出場時間も2位になった。

J2は昨年出場時間を稼いでいたジャーメイン良(磐田)や家泉怜依(札幌)がJ1クラブに移籍したことに加え、昨シーズン出場機会を得ていた選手たちも複数人がポジションを失い出場時間を減少するなど、昨年より苦戦が続いた。しかし持ち前の実力を発揮し、全体で少しずつ出場時間を積み重ねることで3位に入り強さを見せた。

佐々木旭(川崎)は昨年は586分をあまりプレーすることができなかったが、今シーズンは川崎のDFラインが怪我や移籍で選手不足となる状況が多く、佐々木が左右SB、CBと様々なポジションで起用され、試合経験を積むことで大きく成長しキャリアハイとなる3,040分を達成した。

J3では今年大幅に出場時間が減少した。主な原因は昨シーズンJ3に所属していたほぼ全ての選手が怪我やポジション争いに敗れて出場時間を減らしていたことによるものだろう。そんな中、近藤高虎(今治)は攻撃面で今治のJ2昇格に大きく貢献し、出場時間も2,521分→2,812分と増加させ、高水準だった昨年の成績を超えた。

2位 橙紺の挑越! 成したJ3首位

法政大が前回3位から順位を上げて2位となった。

このチームの強みは昨年同様圧倒的なJ3の出場時間だ。2023年は25,970分と当時も1位の数値を誇っていたが、今年はそれを上回る28,013分を記録し、2位と5,267分と大差をつけた。

しかも出場人数は16人から14人と少なくなっていて人数差の不足分を補うべく全体で少しずつ出場時間をカバーできたことも大きな要因と言えるだろう。

J2も前回の4位から2位にランクアップしている。昨年J2で最も出場していた長谷川元希(現新潟)が移籍し、ヴェルディの昇格によって平智広(現金沢)がいなくなるなど、今シーズンは厳しい戦いになると予想されていた。

しかし関口正大(甲府)や城和隼颯(山形)のように大きく出場時間を伸ばし、さらに夏にJ1湘南からディサロ燦シルヴァーノ(山形)が移籍してきたことなどが功を奏し、猛烈に追い上げを見せて順位を上げることに成功した。

前回から課題となっていたJ1は今回も苦戦しが続いたが、主に福岡と新潟に所属している選手達が一定以上の出場時間を稼いでくれたおかげで、J1内の順位を昨年から3つ上げることに成功した。

熊本の大西遼太郎は昨年J3の岐阜から移籍し、29試合2,472分出場と素晴らしい記録を残していたが、今シーズンは全試合出場し3,418分とほぼフル出場を果たし、長谷川元希が抜けたJ2の穴を見事に抜けた。

また佐藤大樹(秋田)は去年J3のYS横浜で1,774分とまずまずの結果を残し、今シーズン秋田に移籍し、2,436分と昨シーズンより出場時間を伸ばした。町田からの期限付き移籍のため来季はどのカテゴリーでプレーするかわからないが、残した記録から考えると今後が楽しみな選手の一人だろう。

1位 絶対王者! 質と量ともに卓越した紫紺の伝統大学

前回王者の明治大が今年も1位を獲得し、見事2連覇を達成した。

明治大の特徴の一つはプロ選手の輩出数の多さだろう。Jリーグ全体で64人という数字は、2番目に多い流通経済大の48人と比較すれば、その圧倒的な数値がよくわかる。

さらに出身選手が出場したクラブの数も40とこれも1位の多さだ。その上J1に限って言えば14クラブと、もちろんこれも最多であり、このランキングにおいて有利になる要素である出身選手が分散してより多くのクラブでポジションを獲得する方が有利」という点をまさに体現している。

前回明治大はJ2で49,887分という驚異的な記録(当時は42試合だった)を残しているが、今シーズンは全体的に伸び悩んだ。昨年からJ2に所属している複数人の選手が出場時間を大幅に減らし、逆に昨シーズンからJ2でプレー時間を順調に伸ばしていた西矢健人は、夏の移籍期間にJ1鳥栖に移籍するなど苦しいシーズンだったが、関憲太郎(山口)などが踏ん張りなんとか5位に着地した。

また明治大はどのカテゴリーでも正GKを育成できていることが強みになっている。先述した関憲太郎だけでなく早川友基(鹿島)、笠原昂史(大宮)は昨年から安定して出場しており、明治大の出場時間のベースを支えている。

J3は去年9位と明治大のウィークポイントだったが、今シーズン大宮が降格してきたことで、J2の時から正GKだった笠原が来たことや、村上陽介(大宮)が35試合2,695分と大卒1年目としては素晴らしいプレー時間を記録したこともあり、今年は2位と一転して強みになったことは興味深い点だ。

10月からの出場時間比較

1種のトップ10は10月から変化はなくシーズンが終了した。そもそも11,12月で大阪体育大を除くと概ね順位に沿った出場時間をそれぞれの大学が積み上げたので特に波乱が起きることはなく穏やかなラストだった。

2024年シーズン年間まとめ

これまでチームごとに紹介してきたが、ここからは上位10チームをまとめて比較していこうと思う。

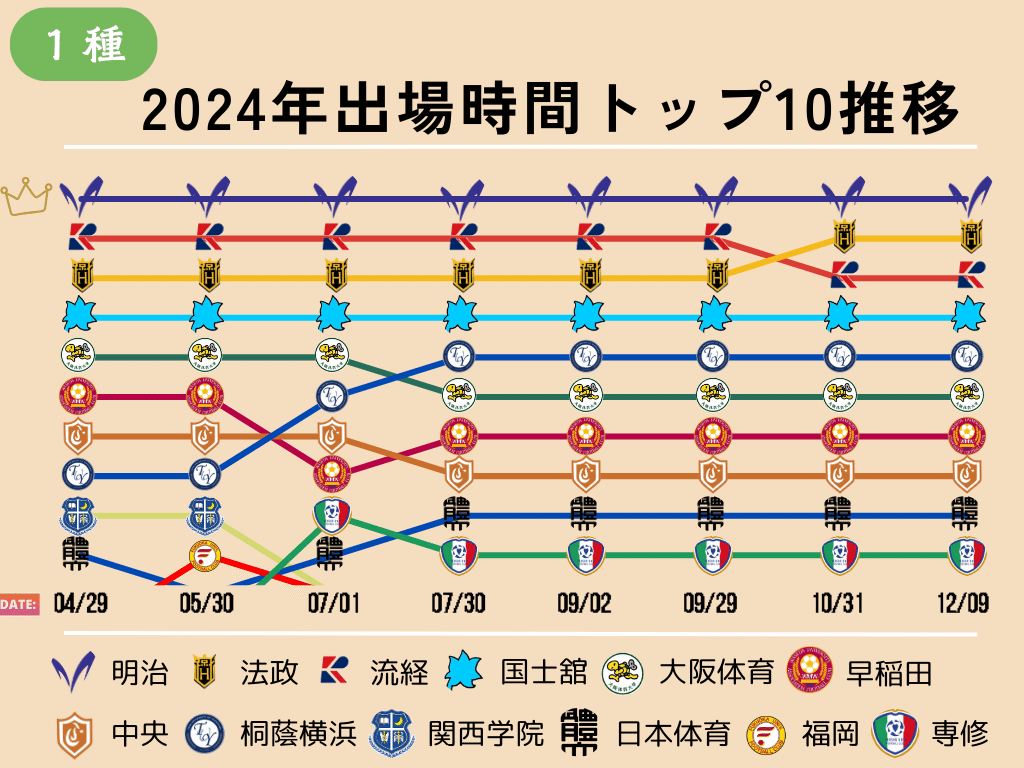

まずはこれまで月間で集計してきた出場時間トップ10の推移を下記の表にまとめてみた。

4月の時点では、昨年のトップ3(明治大、流経大、法政大)が2024年も同じ順位でスタートするなど、全体的に昨年の年間順位と似た状況となっていたが、昨年13位だった中央大が7位と好スタートを切ることができた。

5月になると昨年5位だった福岡大が順位を2つ上げる意地を見せ、トップ10に食い込んできた。ちなみに上位を見ると、この時点で差が広がり1位の明治大と2位の流経大で約8,000分の大差がついており、明治大学が独走状態だった。

6月になると6位以下の順位が大きく変動する。ここまで9位をキープしていた関西学院大がJ2でわずか149分しか加算できず、大きく失速した結果12位へと一気に順位を下げた。

入れ替わるように、4月では13位だった専修大が9位に浮上してきた。また桐蔭横浜大がJ2で3,360分と大きく出場時間を稼ぎ、2つ順位を上げて6位になった。

7月は順位の入れ替わりが複数発生した。桐蔭横浜大は2ヶ月連続で出場時間の増加量で上回り続けていた大阪体育大をついに追い越し5位に入った。

また当初6位だった早稲田大は6月のJ2で1,060分と失速してしまい、桐蔭横浜大と中央大に抜かれ8位に後退してしまうが、7月に抜き返すことに成功し7位を奪還した。(ちなみにこの月の早稲田大と中央大はどちらも出場時間の増加量はあまり良くなく、より低下が少なかった早稲田大が上位となった。)

さらに日本体育大は5月に13位まで順位が下がるなど苦戦していたが、J3で出場時間を稼ぐことで粘り強く順位を維持し、7月に失速した専修大を抜いて9位まで順位を上げた。

8月は夏移籍があったが、トップ10の順位に大きな影響はなかった。ただ3位の法政大が7月以降2位の流経大との出場時間増加量の差を徐々に広げており、ついに10月に流経大を抜いて2位に浮上した。しかしこれ以外の順位変動はなく7月までに大勢が決したシーズンだった。

次に年間上位10チームが出場時間をどのリーグで取っていたかを上記のグラフで示した。ただスペースの都合上チーム名が入らなかったのでチームエンブレムで代用した。

グラフを見ると、まず明治大が圧倒的に飛び抜けていることがわかる。

J1の出場時間だけで10位専修大の総出場時間に迫る数値を記録しており、100,000分という異次元の数値を出した昨年に比べると減少したものの、2年連続で他大学を寄せ付けない強さを見せつけた。

明治大から約10,000分差で、法政大、流経大、国士舘大の第2グループが形成されている。このグループはJ2、J3カテゴリーでは明治大を上回る部分もあるが、J1での大差が大きく影響し、明治大と競うことができなかった。

そこからさらに約13,000分差で、第3グループとして桐蔭横浜大、大阪体育大、早稲田大の40,000分台のグループが形成されている。このグループは、J1に限って言えば、上位グループの大学にも見劣りしないプレータイムを記録しているが、J2、J3になると一段落ちる印象は否めず、その結果総合力の差で上位の大学に届かなかった。

最後に中央大、日本体育大、専修大の30,000分台のグループは、そもそも出場人数が他の上位大学より足りていないカテゴリーを抱えており、その部分が大きく影響した結果になった。例えばこのグラフだと中央大のJ3、専修大のJ1は、時間を表示できないほどプレー時間が少なかった。

もちろん現在出場している選手がより出場時間を稼いで解決する可能性もあるが、個人的には他校のようにプロへの輩出人数を増やすことで改善してほしいと考えている。

最後に去年も感じたが、大学を経験した選手が思ったよりJ1に出場していないような印象を持っている。もちろん明治大や流経大など素晴らしい成績を残している大学はあるが、2種年代のグラフに比べると、理由はわからないがそのチーム数は少ないように思う。この差については来年時間があれば調べていきたい。

最後に年間上位30チームの各カテゴリーごとの出場時間を下記の表にまとめてみた。

上位30チーム中20チームが関東の大学で、関西が6チーム、九州が2チーム、東北と北陸に1チームずつと関東に偏った結果になった。他の大学スポーツもほとんどが関東(場合によっては関西)に強豪チームが集まっているので概ね想像した通りの結果と言える。

有力選手が集中することで関東のレベルが向上し、その中で切磋琢磨することで優秀な選手が生まれてくるというプラスのサイクルが生まれる一方、関東以外の地域の競技レベルが低下する可能性もあり、日本サッカー全体で考えると良い影響ばかりではないように思う。

個別に見てみると、個人的には5月の時点で10位に入っていた福岡大が最終順位17位だったことに驚いた。ピークの5月から13→13→15→16→17→17と粘り強く順位を維持していたが、徐々に順位が落ちていったシーズンだった。

福岡大の毎月の出場時間を詳しく見ていくと、J3が大きな課題となっていたことが分かる。シーズン開始時8人所属していたが移籍で2人抜け、また3人が夏の移籍期間以降、出場機会を失うなど全体的に厳しい状況だったのが順位低下の原因だろう。

お疲れ様でした。

1種年代の出場時間に関する記事は以上で終了です。

2種については下記のURLの記事を見ていただければ嬉しいです。

集計してきた感想などは後日別で書こうと思うのでよろしければそちらも読んでいただければと思います。

参照

J. League Data Site

https://data.j-league.or.jp/Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp)

https://www.jleague.jp/JFA|公益財団法人日本サッカー協会.高円宮杯,クラブユース選手権など.

https://www.jfa.jp/Soccer D.B. : サッカー・出場記録データベースサイト

https://soccer-db.net/各Jリーグチームの公式HP

リンク省略各都道府県サッカー協会HP

リンク省略各育成年代クラブのHP

リンク省略