大寒は本当に寒い?

明日は二十四節気の大寒です。一般に、1年の中でもっとも寒い時期だといいます。しかし、本当なのでしょうか。どのような特徴のある時期なのでしょうか。少し、調べてみました。

気温と降水量

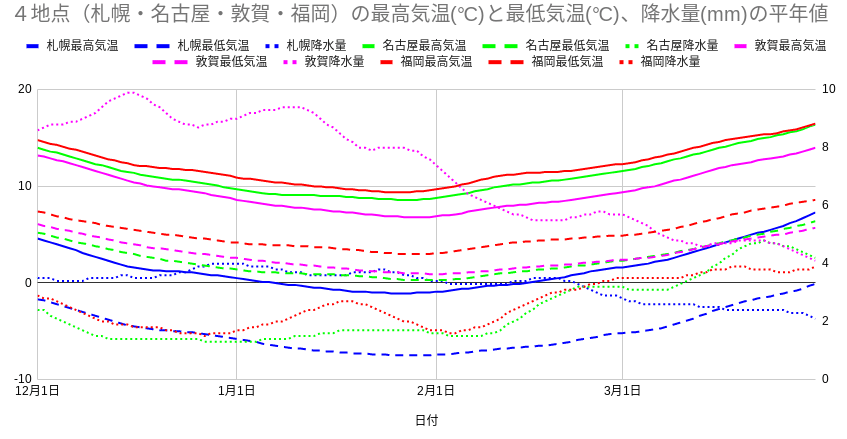

下の図は、上の図の12月〜4月を拡大したもの

気温と降水量の平年値を札幌・名古屋・敦賀・福岡の4地点で見てみます。(4地点に深い意味はありません。アメダス全地点を調べるのは大変なので、太平洋側の名古屋、日本海側の敦賀、北の札幌、西の福岡くらいのイメージです。)4地点とも1月下旬頃に最高気温も最低気温ももっとも低くなっています。

しかし、降水量は違います。年間を通して大きく変動していますが、名古屋と福岡は2月に入ると降水量が増えているのに対して、札幌と敦賀は減り続けています。気温が上がり始める中、降水に変化はないのでしょうか。

札幌と敦賀の雪水比

降雪量と降水量の割合を比較したものを雪水比(ゆきみずひ)といいます。今回は、降雪量の平年値を降水量の平年値を割ったものを雪水比としています。この雪水比を見ると、雪水比の大きな乾いた雪のピークは1月下旬〜2月上旬頃で、その後、札幌も敦賀も湿った雪へと変化しています。

前日との気温差

4地点、特に札幌と福岡は大きく離れているのにも関わらず、気温がもっとも低くなるタイミングに大きな差がありません。もう少し詳しく見るために、前日との気温差をみてみます。

6月・7月は、地域差がありそうですが、それ以外の期間には大きな差はなさそうにみえます。(地点による差も気になりますが、今回は割愛させもらいます。)そこで、4地点の平均をみてみます。

前日との差の平均

お正月を過ぎ、小寒に入ったあたり、1月中旬から一定の割合(毎日およそ0.05℃)で気温が下がっていますが、下旬のほぼ同じタイミングで最低・最高気温の下がり方が小さくなります。そして、2月に入ると、気温は上昇に転じます。ただ、最高気温の方が上がり方が急です。そして、2月上旬を過ぎる頃、気温の上がり方が小さくなります。寒の戻りでしょうか。

まとめ

今回、4地点しかみていないので、断言はできませんが、次のことが言えるのではないでしょうか。

お正月を過ぎ、小寒に入る頃、気温の下がり方が落ち着きます。

大寒の頃、1年の中でもっとも低い気温になります。

大寒の頃から気温の下がり方が小さくなります。

立春頃から、気温は上昇に転じます。

立春頃から、雪が降らない地域では降水が増え、雪が降る地域では、雪水比が小さく湿った雪へと変わっていきます(2地点しかみてませんが)。

気温の上がり方は、最低気温より最高気温が大きく、立春を過ぎると一度気温の上がり方が小さくなります。

おまけ

繰り返しになりますが、4地点しかみていないので、断言はできません。南北に長い日本ですが、概ね1年の中で、気温は大寒の頃に最低になります。面白いものです。ただ、もう少し詳しくみてみると、地域差があるかもしれません。もともとの気温は、もちろん、南で高く、北で低いです。そして、概ね同じタイミングで気温は上昇し始めます。そのため、桜前線も北上します。しかし、今回は「大寒の頃」でとどまっています。もう少し詳しく見ると、気温の上昇は西日本から始まるのでしょうか。北日本から始まるのでしょうか。時間があったら調べてみたいと思います。

せっかく、年間分のグラフを作成したので、その後の期間をみてみると、春は最高気温の上がり方が最低気温に先行して大きくなっています。また、3月に入ると、また気温の上がり方が大きくなります。啓蟄ということで、虫も春を感じるのでしょうか。立春を過ぎたあたりの気温の上がり方は、1年の中でもっとも大きいレベルといえそうです。ゴールデンウィークを過ぎると、走り梅雨でしょうか。北海道以外では雨が増え、気温の上がり方も小さくなります。その後の6月・7月は、梅雨の影響が大きいと思いますが、地域差が大きくなります。地域に分けてみてみるとおもしろそうです。7月下旬、大暑を過ぎると気温の上がり方は小さくなり、8月上旬、立秋頃に気温がもっとも高くなります。また、立秋頃から気温は下がり始めます。1年の中で波がありながらも、9月から12月頃は気温の下がり方がもっとも大きいレベルです。