妄想小説 ナムジュン編

初めて訪れた彼の新居は、彼そのものだった。

広いリビングに、温かみのある無垢の家具、その後ろには、アートとフィギュアが並ぶ。床にはハードカバーの本が平積みになり、洒落たソファにはぬぎっぱなしの服が散らかる。

それは、彼の趣味とセンスと思考と性格。そして成功をも意味していた。

「この人形かわいいね。ジュナ」と、飾られたフィギュアに触れ、なるべく平常心を装ったのに、彼は直球だった。

「ヌナ、結婚するんですか」、「するよ、ジュナ」と、私はすぐ答えた。

本当は弟と一緒に、「新居祝い」として訪れるはずだった。「急に行けない」と弟から連絡があった時から、この質問は予想していたからだ。

彼は弟の長年の親友。賢くて優しくて、そして傷つきやすい青年。私と弟がずっと見守ってきた大切な存在。「不安とは折り合っていくしかないこと」、「誰からも愛されることは難しいこと」それでも「私たちはずっとジュナのことが大好きなこと」。悩み多き彼にずっと居心地のいい“ホーム”であろうとしたのは、私と弟だった。

そして、恋の気持ちに浮かされて、「絆のようなもの」を手放してしまうなら、このままでいいと思っていた。なのに・・・。

「本当はおめでとうって言わなきゃいけないのは分かっています。・・・・でも、嫌なんです」

絞り出すように言って、彼は歯を食いしばった。

ああ、あれは、辛いときの彼の癖。――そうだ、ずっと知っている。

「・・・・・・ヌナと一緒にいるのはずっと僕だと思ってたんだ」

彼は今まで見たことのない瞳で私を見つめた。そして少しだけ躊躇したあと、私の腕をつかんだ。親しくなっても、敬語は抜けない。そんな彼には似合わない、少し乱雑なふるまいに、私は思わず、自分の本能を知ることになる。

そうだ、私は彼にこんなふうに見つめられたかったんだ。ずっと、ずっとだ。そして・・・。

ふっと夜中に目が覚めた。横にいる彼は寝息を立てている。瘦せていた体には筋肉がつき、どこか知らない人のようにも思えた。

すると、彼が「あれ、寝れない?」と寝ぼけ眼で言い、かすめとるように、私を後ろから引き寄せた。そして腕枕をしたまま、私の手のひらを、大きくて骨ばった両手で包み込んだ。

「ヌナは手も足も小さいなぁ」、「ジュナが大きいんだよ」

「しかも冷たくて気持ちいい」 「ジュナの体温が高いんだよ」と笑った。

いつもの掠れた低い声は、耳元で聞くと甘い余韻を残す。思っていた以上に大きな体に、私の小柄な身体がすっぽり収まった。そして、彼は、私の首もとに顔を寄せ、「ああ、いい匂いだ」と安心したように、また眠りについた。

私は半身を起こし、彼の横顔を見続けた。こんなに間近に寝顔を見つめる日が来るなんて。

形のいい眉、しっかりとした顎、厚みのある唇。ひとつずつ指で確かめる。するとくすぐったかったのか、彼が少し笑った。ああ、これは、私の一番大好きな、えくぼだ。

「ヌナ、起きたの? 朝ごはん食べましょう!!!」 と彼が、ベッドから顔をのぞかせる。寝起きなのに大きな声に少し笑ってしまいつつ、「帰るね」と伝える。

「やっぱり、結婚は辞めないことにしたよ。ごめんね」

すると、悲しそうな顔になり、視線を外した。

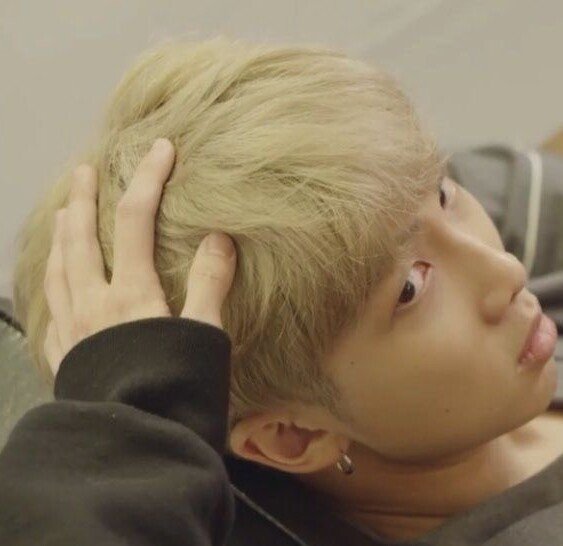

「ジュナもきっと分かってるんだよね」と、彼の頭を撫でた。

そう。自分の欲望を押し通す行いをするには、彼は賢過ぎるのだ。

さらに恋を隠し通せるほど、器用でも不誠実でもない。

「・・・なんで年上なのかな。10歳下なら待てたかもしれないのにね」苦く笑ってごまかした私を、ベッドに座ったまま彼はぐっと強く抱き寄せ、「ヌナの・・・君のオッパになりたかった」 とつぶやいた。「私もだよ」と返し、彼の生え際のホクロにそっとキスをした。

不用意に涙がこぼれないよう、視線をあげた先に目が留まったのは、作業テーブルの上の古びた布のペンケース。その刹那、私の中でなにかがはじけた。それは、彼が高校生の頃に、私がプレゼントしたもの。

「無くさないでね、忘れ物王なんだから」、「ヌナ、絶対なくしません。大切にします」

ああ、まだ持っていたんだ。まだ彼が何者でもなく、悩んでいたばかりの青年の入り口。「私だけのジュナ」と傲慢にも思っていた、私の青春。

夢を追いかけ駆け上り、美しく若く才能のある女性に囲まれた彼を見ては、恋心は無駄なものだとしまい込む前の、今となっては眩しすぎる時代。

そのペンケースを見た後の私は頑張ったのだ。

彼が困らぬよう、悲しまぬよう、泣き始めたのは、彼の家を出た後だったのだから。

その後の彼がどんな表情だったのか・・私は知らない。

そして3か月後、私は結婚式の控室にいる。彼は仕事で参加できなかった。

結局、私は、たった一晩の逢瀬で、彼の親友の姉という立場すら捨てたのだ。だけど、後悔はしていない。あの時の彼を一生覚えて生きるから。

すると「あ、ナムジュナだ」と、弟が後ろを指さした。

振り返ると、その先には、テレビのニュース番組。

もう遠くに行ってしまった、私が生涯で一番愛した人だった。

fin

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?