『実践アクションリサーチ』をレゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドの文脈で読む(4)第3章 アクション・リサーチを理解する p.64~

上記の『実践アクションリサーチ』の第3章では、前章までに扱われてきたアクション・リサーチの持つ特徴の他に、知の特徴、哲学、実際に行われる際のモードの多様性についても触れられている。

アクション・リサーチに関する特徴については過去のNoteで扱っているので今回はその他のものを主に扱いたい。

アクション・リサーチから生まれる知

アクション・リサーチは、新たなる知を生み出すものであるが、それは「実践知」と呼ばれる知で、それはアクションを良質なものにする知とされる。

また、それは他のタイプの知を上手く活用する知であるともいえる。他のタイプの知とは以下のようなものとされる。

経験知:私たちを取り巻くリアリティとの接触から生まれる知

表象知:私たちに生じたものを言語、映像、音楽などで表現した知

命題知:経験知や表象知を純化し組み合わせ理論、陳述、命題へと転化した知

これらの知を見てみると「経験知」→「表象知」→「命題知」→「実践知」という流れが見えてくる。そこからみると、実践知がリアリティからの経験を再びリアリティへの効果的な働きかけへと還元する役割があるということがうかがえる。ここでは、アクション・リサーチは経験を知識に結び付ける点が強調されていると言ってよいだろう。

アクション・リサーチに流れる哲学

次に、アクション・リサーチに流れる哲学についてである。これは伝統的な「科学」との対比で語られる。

伝統的な「科学」は単に世界を記述し理解し説明することにとどまる。これに対し、アクション・リサーチは、世界を変革することもその目的に入れて活動が進む。

この点は上記の「経験知」→「表象知」→「命題知」→「実践知」という流れのうち、「命題知」までを伝統的な「科学」が担おうとしているのに対し、アクション・リサーチはさらに「命題知」の先の段階まで踏み込もうとすることと考えることができる。

また、上記の知の段階を考えることで、同時にどのように知が作られているかにも探究の光が当てられる。

そのときに重要となるのが、人間の意識である。単に考えていることを知覚している状態というのではなく、積極的に知識の形成や操作に関わっているものと位置付けられることになる。

自分自身の意識についての知識、特に経験を振り返り、自分がどう考え評価しているかについてのプロセスである内省(リフレクション)の重要性も高まる。内省の他にも情報に対するバイアス効果などもこれに当てはまるだろう。そうしたことも含めて総合的に活動を理解し、有効な活動を導くための知識が必要とされる。

アクション・リサーチのモード(様式)

アクション・リサーチは、まだそれほど長い歴史がないため、方法については模索が続いており、多様な様態をとっている。もしくは、いろいろなところで独自に上記のような「実際の活動に役立つ知識」を求めての試みが行われ、結果としてアクション・リサーチとしての多様性が生じているといっていいのかもしれない。

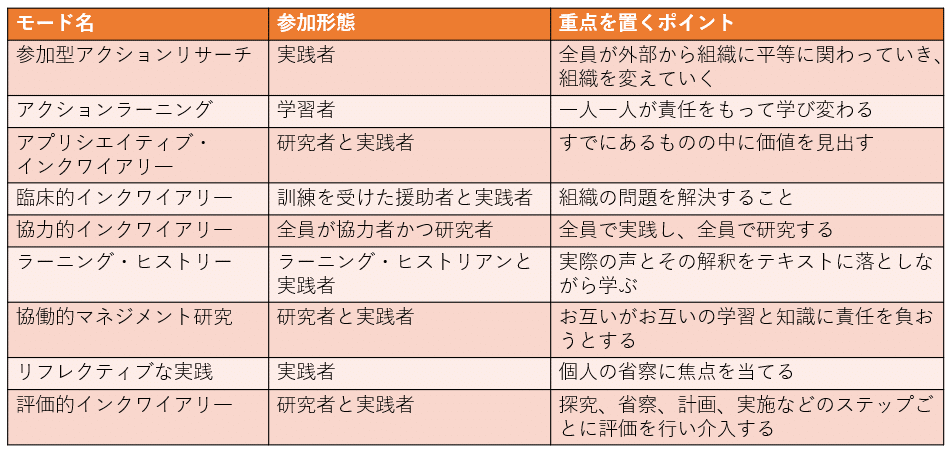

本書で扱われている主なモードを以下の表のようにまとめてみた。

アクション・リサーチに携わる人は、主に実践者と研究者に分かれる。それぞれどのくらいの割合でどのくらいの人数がかかわるのか、また、それを兼務するのかどうかなどで変わってくる。

どのようなモードを採用するかは、アクション・リサーチを行う目的や、リサーチが行われる集団の性質、それぞれの人の参加目的などによって変わるといえよう。

それらをしっかりと考えてから、ふさわしいモードでアクション・リサーチを進めていくべきであるといえる。

レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドとの関連

レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドを通じて、参加者にもたらされる知は、現実の集団や組織の中でどう行動していけばいいかについて示唆するものであることが望ましい。

その意味で獲得を目指しているのは、「実践知」に近いものであるといえる。また、そのような「実践知」をレゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドが生み出すことができるのであれば、メソッドそのものが「実践知」の体系であるともいうこともできるだろう。

また、人間の意識を、単なる知覚の一形態とみなすのではなく、知識を作り出すものとしてみなすだけでなく、ブロックでその考えを形作ることで、どうやって知識を生み出しているのかを観察することができることは、レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドの特性である。それはアクション・リサーチの発展に寄与できる重要なポイントとなるだろう。

アクション・リサーチのモードで言えば、レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドは、全員が実践者であり、かつ自分たちの活動をメタ視点で見て考える研究者でもあるという意味で「協力的インクワイアリ―」が一番近いかもしれない。このとき、ファシリテーターの位置づけをどう考えるのかが難しい。なぜなら、レゴ🄬シリアスプレイ🄬メソッドについてファシリテーターのみより多くの知識をもっているからである。

それがファシリテーターの存立基盤であるともいえるが、他の参加者との関係にどう影響するかについては本章では考える材料がまだ少ないので、今後のNoteにおける課題にしておきたい。