【66億円ゲーム】⑫螺鈿細工の金蒔絵の箱 26~32日目

こんにちは、ぱんだごろごろです。

今日は、蒔絵を手に入れましょう。

蒔絵とは

まず、蒔絵とは何か、というところから。

蒔絵とは漆工芸の代表的な加飾技法の一つです。

漆器の表面に、漆で絵や文様を描き、漆が固まらないうちに蒔絵粉(金・銀などの金属粉)を蒔いて表面に付着させ装飾を行います。

粉を蒔いて絵にするところから「 蒔絵(まきえ) 」と呼ばれています。

木で作った器に漆を塗って、その上に、さらに漆で模様を描き、金粉を上から振りかけて、絵柄を作り上げます。

あなたが、日常で目にする蒔絵の漆器として、まず筆頭に挙げられるのは、お正月のお節料理を入れる、重箱ではないでしょうか。

三段重ねのものが、一的的でしょう。

![]()

螺鈿とは

蒔絵が何かはわかりました。

では、螺鈿とは何なのでしょう。

螺鈿(らでん)は、主に漆器に用いられる装飾技法のひとつ。

貝殻の内側、虹色の光沢を持った真珠層の部分を切り出した板状の素材を、漆地や木地の彫刻された表面にはめ込む手法のこと。

螺は貝、鈿はちりばめることを意味する。

使用される貝は、ヤコウガイ(夜光貝)、シロチョウガイ(白蝶貝)、クロチョウガイ(黒蝶貝)、カワシンジュガイ(青貝)、アワビ、アコヤガイなど。

貝の内側の、ぴかぴか光る部分を漆器に貼ったもの、ということですね。

![]()

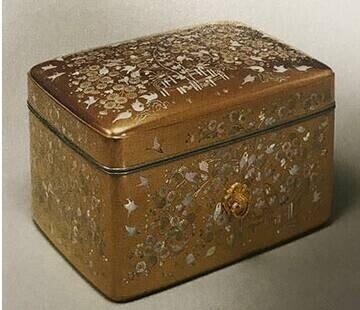

蒔絵と螺鈿の手箱

では、蒔絵と螺鈿を組み合わせると、どうなるでしょう。

私は子ども時代から、見たこともないものに、

その名前の響きだけで、憧れてきました。

たいてい本で読んだだけで、実物がどんなものかはわからないため、

まるで呪文のように、その名前だけを、頭の中で繰り返し、憧れの気持ちを育てていたのです。

そのうちの一つが、

<螺鈿細工の金蒔絵の箱>

でした。

これは、

鎌倉時代に北条政子が鶴岡八幡宮に奉納したと伝えられている、

<籬菊螺鈿蒔絵手箱> を再現したものです。

鶴岡八幡宮に残されていた同じシリーズの硯を元に復元制作されたということです。

可愛いですね。

こういう手箱が欲しいな。

まったく同じもの、というわけにはいかないでしょうが、似た味わいのものを、現代の工芸家の方に作って頂くとして、予算は、

400万円くらいでしょうか。

![]()

山水蒔絵の飾り棚

山水蒔絵は古来より好んで用いられている、人々の憧れる理想郷を描いています。

その郷愁を誘う、しかし未だ見たことのない様な不思議な美しさは、人々が古来より憧れて止まない理想郷の姿でもあります。

その理想郷にすむ人々は、美しい風景に囲まれ不老不死に恵まれ、幸せに暮らすといいます。

私達は皆、誰もがそんな世界に憧れて、日々を過ごしているのではないでしょうか。

*商品の説明より

幅 110cm 奥行き 40cm 高さ 111.5cm

いいですね。

これも欲しいです。

床の間にあの不思議な掛け軸を飾り、その隣にこの飾り棚を置きたいな。

その絵の中に入り込むことができる、山水画の掛け軸を眺め、

この山水蒔絵の飾り棚の理想郷を眺めて暮らしたら、

仙人になった気分を味わえるでしょうか?

858万円です。

![]()

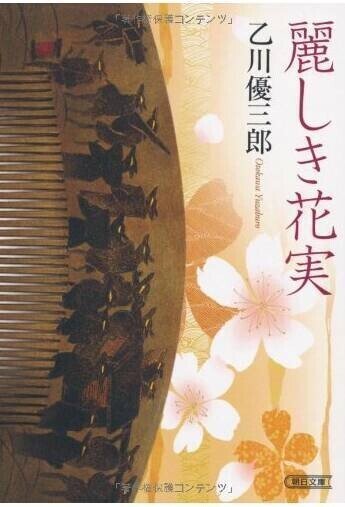

「麗しき花実」に見る蒔絵作品

「麗しき花実」は、乙川優三郎の時代小説です。(朝日新聞出版・朝日文庫 2013年刊)

松江の蒔絵師の娘、理野が、兄と共に、文政5年(1822年)、江戸の名工、原羊遊斎の工房に入門してから、再び松江に帰国するまでの、三年半の江戸での暮らしを描いた作品です。

理野は架空の人物ですが、作中には、江戸後期を代表する、実在の人物が多く登場します。

◆酒井抱一・・・絵師(1761~1828)大名・姫路酒井家の次男、37歳で出家。

◆鈴木其一・・・絵師(1796~1858)抱一門下の画家。

◆原羊遊斎・・・蒔絵師(1769~1845)抱一の絵を下絵にした、蒔絵作品を数多く作る。

蒔絵職人として、原羊遊斎の工房で働きつつ、修業を続ける理野は、思うような作品を作れないもどかしさから、

参考になるような、優れた蒔絵作品を見たい、と其一に相談します。

其一は、森川家を訪ねることを奨めます。

材木問屋を営んでいる森川家は、計り知れない財力を持つ豪商でした。

おっとりとやさしい森川夫人が、理野に見せてくれた、極上の蒔絵作品の数々とは、

▼蒔絵の手元簞笥

▼黒漆塗りの香合・・・金の高蒔絵と螺鈿で、キリギリスが描かれている。

▼棗(八重菊)・・・羊遊斎作。黒漆塗り地に、三種の菊花が描金されている。

▼硯箱、料紙箱

▼印籠と根付のセット八種

▼櫛箱と櫛、笄

「足の踏み場もない」ほど、座敷いっぱいに並べられた櫛たち。

一体いくつあったのやら。

『これがわたくしの道楽かしら、よい櫛に出会うと女は幾つでも幸せな気分になれます』

と夫人は言うのでした。

手元簞笥に、こころを惹かれます。

漆塗り金彩蒔絵・桐と梅 手許箪笥 896,000円。

![]()

こちらは、江戸時代のアンティーク。

蒔絵小箪笥 (江戸時代)

幅37×高さ38.5×奥行き18.5cm

江戸時代蒔絵の小さな箪笥で観音開きを開くと中には引き出しがあります。女性用の手元箪笥として使用されたものです。

![]()

こちらは宝箱型の櫃。

いいですよね、欲しいです。

ただし、博物館の所蔵品です。

いわゆる南蛮漆芸の櫃で、16世紀後半から17世紀前半に製作された輸出用の漆芸品。

構造は箱形の身に、半円筒形の蓋を蝶番で開閉し、錠金具と提鐶をつける。器面全体を黒漆地に金銀の平蒔絵に螺鈿をまじえ、細線には針描を用いて、鶴・孔雀・虎などの動物、桐・椿・楓・桔梗・萩・野菊などの植物文様を装飾する。

このような洋櫃は西洋人の注文によって製作されたもので、現存する遺品から推してもかなりの数がつくられたものと思われる。

縦51.9cm 横91.3cm 高61.3cm 桃山時代(16世紀)

京都国立博物館

量産品だったとは言え、今は博物館に入れられているような品です。

現代の工芸家に注文して、時間はいくらかかってもいいということで、お願いして、

山水蒔絵の飾り棚が858万円ですから、こちらは650万円くらいでできないか、お聞きしてみましょう。

▼螺鈿細工の金蒔絵の箱・・・400万円。

▼山水蒔絵の飾り棚・・・858万円

▼漆塗り金彩蒔絵・桐と梅 手許箪笥・・・89万6千円

▼宝箱型の櫃・・・650万円

合計・・・1,997万6千円

26日目から、32日目までの分を貯金したお金が、2,030万円あります。

残額は、32万4千円です。

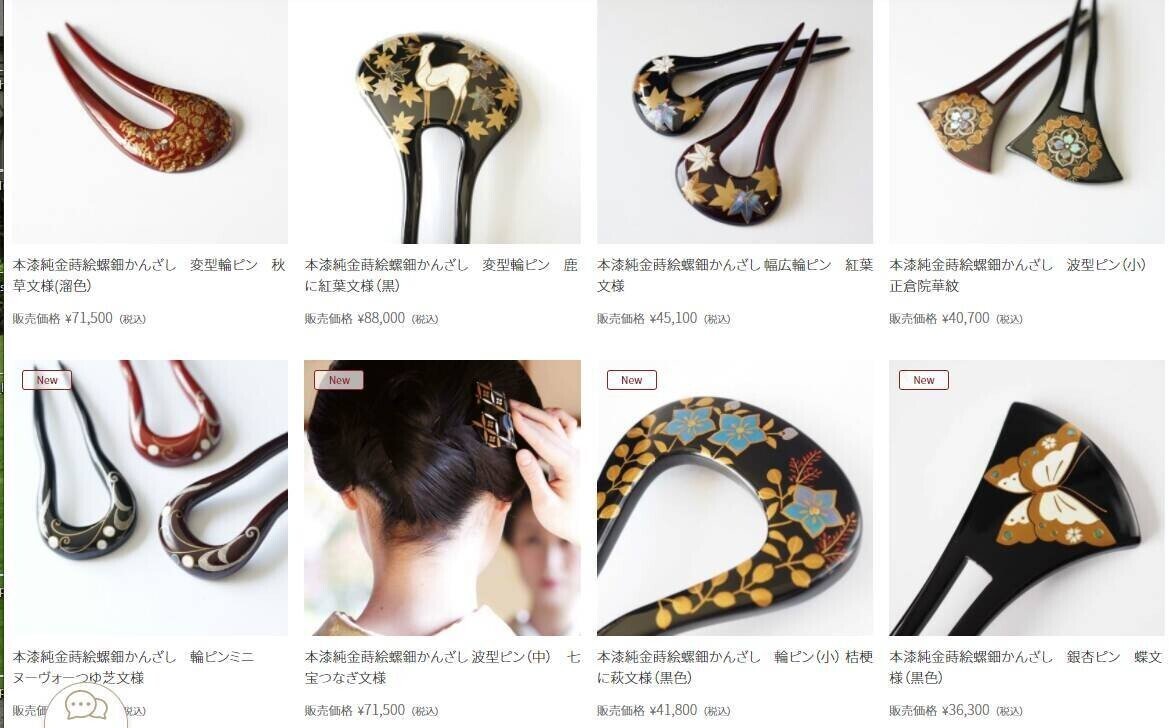

では、これで、普段、お着物をお召しのお二人、

みおいちさんと、川ノ森千都子さんに、櫛・かんざしをプレゼントいたしましょう。

上の方に、櫛・かんざしの一覧がありますので、

(手元簞笥の上)

どうぞお気に入りのお品をお選びください。

ご用命は、いつものこの猫さんに、お願いします。

![]()

『おっけー、にゃん』

![]()

▼螺鈿細工の金蒔絵の箱・・・400万円。

▼山水蒔絵の飾り棚・・・858万円

▼漆塗り金彩蒔絵・桐と梅 手許箪笥・・・89万6千円

▼宝箱型の櫃・・・650万円

▼みおいちさんと、川ノ森千都子さんに、櫛・かんざしをプレゼント・・・32万4千円

合計・・・2,030万円(26日目~32日目分)

![]()

*以上、すべては私の妄想の産物です。

今日も最後まで読んで下さって、ありがとうございました。

あなたのスキ、コメント、フォローに、心より感謝いたします。

いいなと思ったら応援しよう!