鎌倉時代の伊予大野氏

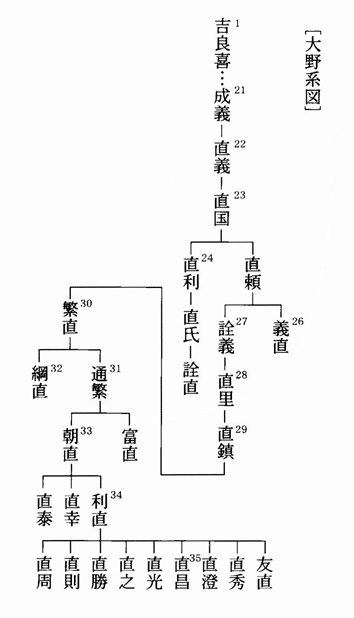

天慶2年(939)藤原純友の乱において暴徒追補のため伊予国喜多郡に派遣された伊予大野氏の遠祖大伴吉良喜は、現在の大洲市宇津の大野に住み着くこととなり「大野」を名乗るようになります。詳しくは『伊予の「大野」はどこからきたの?』を参照下さい。

昔は移住すると、その地名を名字とする風習があったようです。例えば武田信玄や木曽義仲、足利尊氏なども先祖は源氏で移り住んだ土地の地名を名字としています。

宇津を流れる肱川とその支流小田川流域には大野から分家したとされる冨永・城戸(喜土)・尾崎・太田などの姓が見られることから、世代を重ねながら上流へ上流へと一族の領地を広げていたと思われます。

『伊予温故録』に内子町小田の太田城についてこのような記述があります。

町村に在り、一に土居城と云。昔頼朝公の時、太田五郎通有、同十郎有頼といふ兄弟の者、軍功に依りて伊予国太田荘を賜る。是れより子孫に伝え、後大野氏居城の跡なり。

また、「吾妻鏡」巻一七、元久二年(一二〇五)閏七月二九日の条に、幕府が、伊予国守護佐々木三郎兵衛尉盛綱の伊予国の御家人三二人の指揮を止めて、河野通信の統率下においたということで、その三二人の名前が列記されていますが、その中に一七名ほどの名乗りに、現在の地名と符合するものがあります。

浅海太郎頼季 浮穴社太夫高茂 田窪太郎高房 垣生太郎清員

井門太郎重仲 余戸源三入道 久万太郎大夫高盛 日吉四郎高兼

別宮大夫長員 三島大祝安時 寺町五郎太夫信忠

久万・寺町などは浮穴郡山方に属する地名で、大野系図には太田六郎、太田十郎、あるいは久万弥太郎、久万小太郎などと、太田、久万が盛んに出てくることから、この時期には大野氏は小田・久万郷まで進出していたと思われます。

さらに、旧小田町本川の廣瀬神社由緒には下記のようにあります。

第89代後深草天皇の建長2年(1250)に国司大田民部太夫大野伊勢守が土佐軍と大野ヶ原に対陣せしが戦況不利なる為、小田深山妙見ヶ森に退却して此処の産土神に戦勝を祈願し、うたた寝する事いくばくも無くして神夢を賜りて直ちに軍を大野ヶ原に進めて土佐軍を大いに撃退し勝利を得、此の郷を妙見ヶ森と改め神号もまた「妙見宮」と改称された。 爾後、大田家累代の祈願所18社の1社となり沢山の田地および社殿改築の用材に至るまで寄進され、蛇の目御紋章をも賜り崇敬が深かった。廣奴の郷の大田郷と改称し後世誤りて小田郷と言い後に「廣瀬神社」と尊称し奉れり。

「大野ヶ原」の地名は、戦国期に久万大除城主大野直昌と土佐長宗我部との戦いがあったことから呼ばれるようになった地名で、時代が違うのではないかとする向きもありますが、「大野ヶ原」の地名については、後世人口に膾炙した地名をそのまま使ったものでしょう。隣国との戦はどの地域・時代にも散見されるもので、この時代に土佐との間に戦があったとしてもなんら不思議はありません。時代も明記していることから、大事な社史として代々伝えられてきたものでしょう。

では、大野系図にそって鎌倉時代の大野氏の事跡を追ってみましょう。

大野系図一九代の綱頼は承久三年宇治橋で討死とあります。これは承久の乱における宇治川での戦いと思われます。このとき伊予国守護の河野通信は宮方についたことで、幕府に多くの所領を没収されています。

二〇代成俊は一〇〇余歳で元寇(文永の役)に軍功ありとありますが、さすがにここは少し首をかしげたくなります。

二一代目に成義がいます。

この成義の婿になったのが二二代直義です。直義は熊(久万)弥次郎直実八世の孫丹治直頼の子で、武者修行の途中に、小田庄に来て縁組みしたとなっています。

二三代直国は元寇(弘安の役)の軍功によって肥前神崎郷に土地を賜わり彼地に移り、二四代直利が家を継いだとしています。

当時の伊予国守護河野通有は、弘安の役の志賀島の戦いにおいて、石弓により負傷するも、元船に乗り込み散々に元兵を斬って、元軍の将を生け捕る武勲を挙げています。これにより恩賞として旧領を回復していますが、直国はこれに従軍したものと思われます。

直国が賜ったとしている肥前神崎郷は、河野氏が賜ったものとの記録もあることから、恩賞の払い下げだったのかもしれません。

いずれにせよこの時期の大野氏は、久万・小田地方で国人領主としてかなりの勢力を持っていて、守護河野氏にも一目置かれる存在だったことが窺えます。

二五代直氏の事跡は不明です。

久万山物語(久万高原町郷土会)

写真で見る伊予古城跡探訪記(三原義正著)

データーベース『えひめの記憶』(愛媛県生涯学習センター)

Wikipedia