名取熊野三社

宮城県名取市に、熊野那智神社・熊野神社(熊野新宮社)・熊野本宮社からなる名取熊野三社がある。

名取熊野三社の創建は、『安永風土記』によれば、保安年間(1120~24)の頃のことだといい、奥州三十三観音霊場を創設した名取の老女が勧請したという伝説が残る。

名取に1人の巫女がおり、毎年紀州熊野(現在の和歌山県にある熊野三山)に参詣していたが、老いて参詣することができなくなった。そこで、老女は家の近くに熊野三社の小祠を建て、信仰を続けていた。

そんなある日、老女のもとに旅の山伏が訪れ、老女に「私が松島に参詣するため熊野権現へお参りしたところ、夢枕に熊野権現が現れ『奥州に熊野権現を熱心に崇敬する者がいる。昔はよく熊野まで参詣に来ていたが年老いてなかなか来られないようだ。しかしそれでも毎日礼拝を欠かさないその者にこの手紙を渡して欲しい』と申されこれを託されたのです」といい、梛の葉に書かれた手紙を渡した。

そこには『道遠し 年もやうやう老いにけり 思い起こせよ 我も忘れじ』と書かれており、熊野権現の心遣いに感謝し、名取の高舘の地に社殿を建て熊野三社の御分霊を勧請したと伝わる。

今回は、この名取熊野三社についてご紹介したい。

熊野那智神社

熊野那智神社は、名取平野を一望できる高舘山山頂にある。

熊野那智神社の創建は、社伝によると名取熊野三社成立よりさらに遡り、養老3(719)年に閖上浜の漁夫がご神体を引き上げ、高舘山に祀った「羽黒飛龍大権現」が始まりで、保安年間(1120~24)に熊野権現が合祀され、熊野那智権現(熊野那智神社)となったという。

名取郡廣ノ浦に住む治兵衛という者がおりました。養老元年閏六月十五日早朝、漁に出るも漁が少なく港に戻らんとしたとき海底に光るものを見る。訝しみて網を投げ入れたところ藤の筏に抱かれた御神体でした。 治兵衛は御神体を家に持ち帰り朝な夕なに礼拝を欠かすことはありませんでした、しかしある時より夜毎廣ノ浦より西方の山並みに向かい龍燈のような光が走ります。治兵衛ら浦人大いに驚きまた懼れをなし神託を需めたところ「我羽黒飛龍の神なり」とお告げがあり、治兵衛自家に祀ることの不敬を悟り、異光の向かった高舘山に社殿を建立し羽黒飛龍大権現と号し社掌としてご神体を祀ることとなりました。これが養老三年六月十日のこととなります。

那智が丘の住宅街を抜けた先に、熊野那智神社がある。休日には、地元の方々によるマルシェが開催されるなど、賑わいを見せる。

拝殿の向かって正面には懸造の神門がある。東日本大震災で損壊したが、現在は修復され、名取平野が一望できる。

拝殿向かって右手方向には鐘楼があり、鐘楼の側にある遊歩道を進んでいくと、5分ほどで羽黒飛龍大権現を祀る滝にでる。

小規模な滝だが、周辺には苔むした石仏や祠が祀られており、神域らしい雰囲気に満ちている。石仏はほとんどが同じ姿の仏様が彫られており、水神を祀る場所であることと形状から、弁財天の石仏と思われる。

また、境内には、奥州三十三観音霊場第1番札所である紹楽寺の奥の院にあたる観音堂があり、人懐っこいネコたちがたくさんいる。

御朱印は拝殿横の社務所で授与していただける。御朱印には、熊野の神使である八咫烏と滝の印が押されています。神職さんが留守の際でも書置きの御朱印が授与いただける。

【所在地】宮城県名取市高舘吉田舘山8

【御祭神】羽黒飛龍大神(ハグロヒリュウノオオカミ)・熊野夫須美大神(クマノムスビノオオカミ)

【御朱印】あり(初穂料500円)

【駐車場】あり

熊野神社

熊野那智神社がある那智が丘から、市街地に下り、10分ほど車を走らせると、熊野神社(熊野新宮社)がある。

熊野神社は、保安4(1123)年の創建以来、東北地方における熊野信仰の中心地として隆盛を誇り、旧参道の東西へ別当坊や学頭坊をはじめ17坊が存在していたと伝わる。

以前は「熊野新宮社」の名前だったが、名取熊野三社のなかで中心となっていたこともあり、明治以降「熊野神社」と改称されたという。

文治5(1189)年の奥州合戦の際には、源頼朝が武運を祈願して以来、武家や庶民から篤く信仰されるようになった。

鳥居をくぐってすぐのところに、新宮寺文殊堂がある。

江戸時代以前は、境内の鐘撞堂付近に建っていたと伝えられ、写経された一切経(仏教聖典を総称したもので、別名大蔵経たいぞうきょうとも呼ばれ、全部で5000巻余りあるとされる。)が 3000巻(国指定2568巻、市指定411巻)余り伝わっている。これほど多くの一切経が遺されているのは、岩手県平泉の中尊寺経を除くと東日本では他に例がないことで、ほとんどが何らかの文化財指定を受けている。

文殊堂を過ぎて少し進むと拝殿が見えてくる。中央に池が配置され、池の中央には弁天宮が祀られている。

こちらが拝殿。奥の本殿には、中央に証誠殿、東側に那智飛龍権現社、西側に十二社権現社と名取老女の宮が並び建っています。「熊野造り」と呼ばれる建築様式の貴重な建造物として、県指定有形文化財になっている。

拝殿向かって左手には、大きな錨が置かれていた。この錨は、かつて閖上浜で行われていた「閖上浜錨祭ゆりあげはまいかりまつり」という、大漁を祈願し錨を供養する行事で使用されていたものだという。

残念ながらこの行事は現在廃れており、いつから始まり、いつごろまで行われていたのかなどの記録や文献がほとんど確認されていないという。この錨は、当時の行事で主役的な役割を担っていた貴重な資料として、名取市有形民俗文化財に指定されている。

閖上浜錨祭の様子を今に伝える絵図を見てみると、錨の上に人が登っている様子が描かれている。実際に実物を目にすると、これに本当に登っていたのかと驚かされる。

また、境内には、源頼朝が文治5(1189)年の奥州合戦の際、熊野神社で戦勝を祈願し、奥州藤原氏との戦いに勝利したその帰途、お礼参りをした際に腰かけたと伝わる石(「源頼朝公腰掛之石」)がある。

御朱印は社務所で授与。熊野神社オリジナルの御朱印帳が頒布されている。また、御朱印には熊野信仰のシンボルでもある八咫烏の判子が押されている。

【所在地】宮城県名取市高舘熊野堂岩口上51

【御祭神】速玉之男命はやたまのおのみこと・伊邪那岐命いざなぎのみこと・事解之男命ことさかのおのみこと

【御朱印】あり(初穂料300円)

【駐車場】あり

熊野本宮神社

熊野神社から車で5分ほどのところに、名取熊野三社の1つ、熊野本宮神社がある。

保安元(1120)年に創建された、熊野本宮社は、別名「本宮十二神」とも称され、以前は、現在地より500mほど離れた小館と称する山上に鎮座していたと伝えられ、現在地には万治元(1658)年に遷座した。

戦国時代末から伊達家との繋がりがあり、仙台藩から毎年玄米3石5斗を拝領するなど、厚く保護されていたという。

参道入口の鳥居をくぐると、「音無川」という名の小川に橋がかけられている。

この「音無川」は、熊野本宮神社の本社にあたる和歌山県の熊野本宮大社にもあり、江戸時代まで音無川には橋が架けられず、参拝者は音無川の流れに足を踏み入れ、冷たい水に身と心を清めてからでなければ、本宮の神域に入ることはでなかったという。

拝殿は比較的新しく、昭和8(1933)年に造営されたもの。

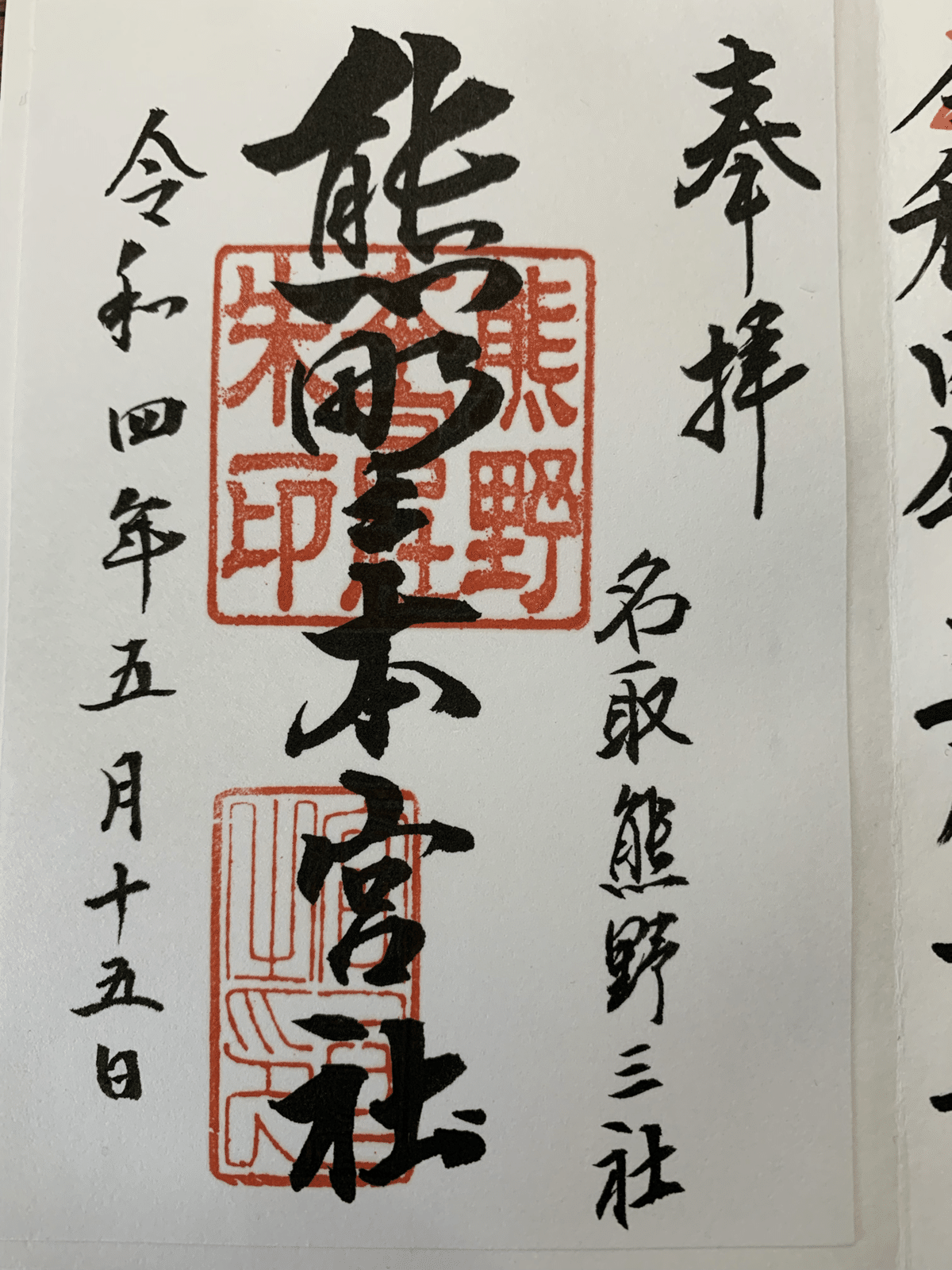

御朱印は社務所で書き置きを授与いただける。

【所在地】宮城県名取市高舘熊野堂五反田34

【御祭神】速玉之男命(はやたまのおのみこと)・伊邪那美命(いざなみのみこと)・家津御子神(けつみこのかみ)

【御朱印】あり(300円)

【駐車場】あり