異常気象 現状と未来

「年々、暑くなってるよねー」、「大雨怖いねー」など以前は会話にあまり出なかったワードを聞くことが多いではないだろうか。

現在の地球環境が、どのように変化しているのか?変化は気のせいなのか?

地球環境がどのような状態なのかを整理してみました。

今回の記事が面白かった、ためになったと感じていただければ、フォローorスキ、サーポートをよろしくお願いいたします💛

目標フォロワー2000人・スキ100を目指してますので、ご協力お願いいたします💛💛💛

今後の励みになります!!

関連記事

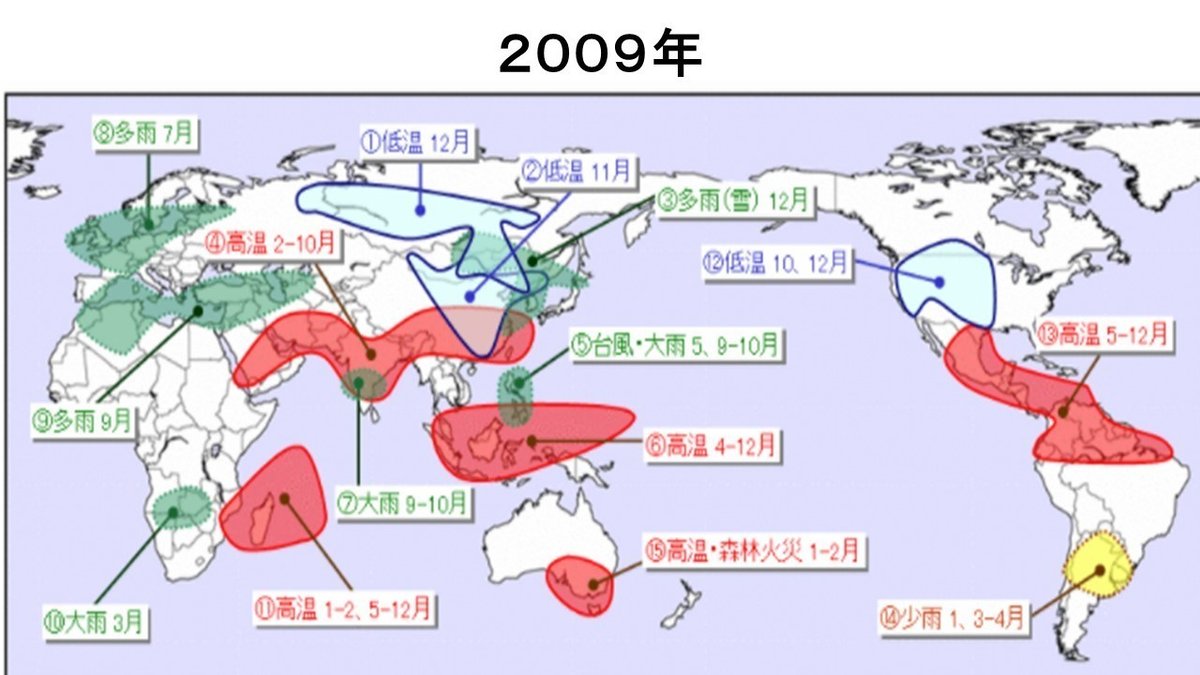

①世界の気象状況

日本の気象庁は、毎週、毎月、毎年世界の異常気象をまとめて、インターネットで公開している。

そのデータを見る限り、異常気象は世界規模で進行していると、実感せざるえない。

2009年と2019年気象データ比較

よく、地球温暖化はウソで氷河期に向かっているんだ!

という意見もあり、確かに氷河期に向かっている事実もある。

しかし、現在地球は、間氷期という期間にあり、次の氷河期までは数万年先とされており、その間に我々人間の活動により、地球温暖化が進行している状態なのだという。

②森林火災

1:アメリカ カリフォルニアで発生した山火事

夏に気温が上昇し熱波により、枯れ葉がこすれ自然発火により起きたとされる。

例年、山火事はカリフォルニアでは、発生しているが、今年の規模が例年を上回っている。

その規模は、昨年の20倍以上にも達している。

2019年の規模ですら、過去を上回る規模と言われていたが、今年その過去類を見ない規模の災害が発生。米カリフォルニア州の山火事はワイン産地として知られるナパバレーでも拡大し、27日夜からの焼失面積は約45㌔メートルと4倍以上に拡大。山火事は27日午前、サンフランシスコの北方約96㌔にあるカリストガで発生。ブドウ園や家屋が焼失。当局は28日、住民数千人に避難命令を勧告。米西部全域に広がった山火事被害は史上最悪規模に拡大。カリフォルニア州だけでも、これまでに1万5000㎢以上が焼失し、1年の被害としては過去最大となった。

8月15日以降、同州では26人が死亡、7000以上の建物が全焼。専門家は気候変動によって山火事の威力が増していると指摘。28日早朝、サンタローザ市とセントヘレナ市の一部を含むソノマ郡とナパ郡に新たな避難命令を発令。州消防当局は、消防士1000人以上が消火作業に当たっており、ブドウ園周辺でも飛行機による消火剤投下が行われているという。

カリフォルニア山火事の様子

2:ロシア 森林火災、半年弱で日本の国土の3分の1分を焼失

年明けから、5月中旬までに林野が1350万ヘクタール焼失したと国際環境団体グリーンピースが2日に公表し明らかになった。

日本の国土の1/3強に匹敵し、地球温暖化への影響が懸念される。

これまでロシア政府は、森林の焼失面積のみ集計し、農地や野原は対象外だった。

グリーンピースは今年初めて畑や野原を加えて独自に集計を開始。

衛星画像などの分析から、焼失面積の1/3は数10年前から耕作が放棄され、低木が覆い始めた農地で、47億本以上の若木が燃えたと推定。

出火原因は住民の野焼き、違法伐採の証拠を消すため林業者が放火する場合が多いとされる。

火災で出たすすは北極圏では舞い落ちると、氷床が日光を吸収して凍土が解けやすくなる。次いで地中にあった温室効果ガスのメタンが空中に放出される。

③永久凍土融解

永久凍土層は、5~10万年前の太古の生物の死骸などが、堆積し出来上がり、0度以下で保たれている土地である。

これまでは、-5度以下で永久凍土層は解けなかった。

シベリア地域なども永久凍土層が融解し問題になっており、地球温暖化、森林火災、希少金属などの天然資源採掘により、地面の温度が上昇し、永久凍土層の融解速度が加速している。

永久凍土融解のリスク

1:地盤沈下

永久凍土層の上に建てられた、建物が、永久凍土層の融解により、地盤の支持力が低下し、建物が倒壊する。

2:メタンガス放出

永久凍土層に堆積した動物の内臓に含まれたメタンガスが、永久凍土層の融解により大量のメタンガスが空気中に放出される。

メタンガスがCO2の25倍の温室効果があり、地球温暖化がさらに進む要因となりうる。

3:ウイルス・病原菌の放出

現在、新型コロナで世界中が混乱しているが、5~10万年前に永久凍土層の中に閉じ込められた、未知のウイルスや病原菌が眠っている可能性が高いと言われており、永久凍土層の融解で、未知のウイルスや病原菌が放出される恐れがある。

スイスアルプスの永久凍土では約1000種類の微生物が確認されているが、その多くの実態は未だ不明。

2016年シベリアで炭疽菌が、永久凍土層の融解により放出されることが実際起きている。

2016年夏,シベリアの人里離れたヤマル半島で12歳の少年が炭疽症で死亡。ほかに約100人がこの致死性の病気の疑いで入院し,少なくとも20人が炭疽症と診断。さらに2300頭を超えるトナカイが炭疽症で死んだ。感染の原因は、永久凍土の融解。ロシア当局は,永久凍土が融け,閉じ込められていた炭疽菌(Bacillus anthracis)の胞子が周囲の水や土壌に放出され,食物に入り込んだ。この地域でのアウトブレイクは75年ぶりだ。

類似の事例は他にも報告されている。

2007年、ある科学者グループがアラスカの集団墓地に埋葬されていた遺体から、スペイン風邪の痕跡を発見。1918~19年、このインフルエンザは大流行し、世界中で数千万人の命を奪った。

氷の中には未知の病原体も「保存」されている。例えば米国と中国の研究者は、チベット高原から取り出した氷の試料、氷床コアから33種類のウイルスを解析している。

永久凍土分布図

永久凍土減少分布図

1:ロシア

ロシアで見られる高温化は、ロシアの極東のサハ共和国に位置する人口1311人の都市、ベルホヤンスクで記録的高温38度に見まわれたが、真冬ではマイナス65度になる。

そこでは、森林火災も相次いでいる。

世界で最も北に位置する10万人都市ロシア・クラスノヤルスク地方の都市、ノリリスクでは、ニッケル生産の世界最大手であるノリリスク・ニッケルが運営する世界有数のニッケル鉱山がある。

以前、火力発電所から2万トンの大量のディーゼルが流失事故が発生。

ロシア ノリリスク位置図

河川へのディーゼル流出状況

そこの廃棄物処理施設で火災が発生。

ノリリスクは永久凍土の上に立つ街であり、火災そのものが永久凍土の融解に影響を与えている。

その火災から発生した温かい煙が東部に流れ込み、永久凍土の融解に影響を与えている。

ロシア 森林火災の様子

ソビエト連邦時代の1986年4月、原発事故最大レベル7(福島第一原発事故も指定)の原発事故が起きたウクライナキエフ州の北部に位置する無人都市(事故以前、人口13,414人)チェルノブイリの立ち入り禁止区域でも森林火災が多発している。

ウクライナ チェルノブイリ森林火災の様子

ウクライナキエフ州位置図

ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、以下のように述べている。

永久凍土が溶けるのを止めるために迅速に環境に配慮する必要がある。

第4代ロシア連邦大統領 ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチン(Vladimir Vladimirovich Putin)

永久凍土は、1965-75年と比較して、2015-25年までに耐荷重能力が50-75%低下する可能性があるとされ、広範囲での地盤沈下の恐れがある。

すでに、グラフのように基礎耐久性が20%低下。

永久凍土の融解はメリットも含んでおり、石油、ガス、レアメタルなどの資源が取れるようになり、経済成長をさらに促す。また、ユーラシア大陸の北側の北極海航路が通れるようになり物流も盛んになるという事もある。

しかし、現在の石油や天然ガスの炭化水素の施設に、多大な影響を及ぼすという事をプーチン大統領は懸念し、ロシアが力を入れてきた北極海開発を控えていかないといけないと考え始めている。

それは、現在、多発している山火事、気温上昇による永久凍土融解による地盤沈下で建物倒壊のリスク(ノリリスクニッケルの貯蔵庫でのディーゼル流失は燃料貯蔵庫の地盤沈下によるもの)が高まる。

一説には、今後10年以内にシベリアの建物が7割倒壊するといわれており、被害は甚大なものになってしまう。

ロシア 永久凍土 耐荷重能力

2:北極圏 スヴァールバル諸島

スヴァールバル諸島は、グリーンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシアに囲まれた島になります。

気象当局の発表では、スヴァールバル諸島にある町ロングイェールビーンの気象観測所で、2020年7月25日に21.7度という気温が観測された。

スヴァールバル諸島は、ノルウェー領で、九州と同じ大きさの規模で、人口2600人のうち2000人がロングイェールビーンに住み、石炭、観光業に加え、世界各国から研究者が集まり気候変動の研究が行われている。

1979年7月16日に観測された21.3度の記録を打ち破る史上最高気温で、近年の深刻な気候変動による影響が大きく出た結果との見方となっている。

スヴァールバル諸島はツンドラ気候で、7月の最高気温は7度くらいだ。

最新の報告書「2100年のスヴァールバルの気候」

スヴァールバル諸島での2070年~2100年の平均気温は、CO2(温室効果ガス)の排出量に応じて、7~10度上昇する見通し。

気候変動がスヴァールバル諸島を脅かしている北極圏が、暖かくなった事実は、単なる驚きでは済まされない。

近年の気温上昇はスヴァールバル諸島を十分に脅かしている。

この地には、戦争や飢饉など世界規模の大惨事に備えて、2008年から世界各地の種子サンプルを保管している「スヴァールバル世界種子貯蔵庫(Svalbard Global Seed Vault)」が設置されている。

スヴァールバル世界種子貯蔵庫は、気候変動により植物が直面する最悪の事態に備えて機能させることが非常に重要とされ、北極圏の気温上昇は非常に深刻な問題となっている。

2016年、永久凍土の融解で、スヴァールバル世界種子貯蔵庫に水が流れ込み、修復作業が必要となった。

幸い保管されていた種子の損傷は免れたが、施設側は、今年の最高気温観測で今後の絶対的な対応を余儀なくされている。

スヴァールバル世界種子貯蔵庫(Svalbard Global Seed Vault)

北極圏は、地球上で最も温暖化が速く進んでいると言われている。

スヴァールバル諸島とその周辺のバレンツ海北部は、極寒帯北極内で最も速い温度上昇が起こっており、海水の損失率が高くなっている。

2020年の史上最高気温により、多くの永久凍土の融解が発生し、ロングイェールビーンでは、溶けた氷河により川に融雪水をもたらし、通常より水位がかなり上昇したと報告さた。

気温上昇と降雨量増加で、雪崩が増え、一部がロングイェールビーンに住む住民たちに大きな影響を与え、野生のトナカイやホッキョクグマなど陸上および海洋の野生生物への影響も深刻になっている。

④大洪水

1:日本

・令和2年7月豪雨 2020年7月3日~7月31日

気象庁は、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県の7県に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒をよびかけた。

7月3日から7月31日までの総降水量は、長野県や高知県の多い所で2,000ミリを超え、九州南部、九州北部地方、東海地方、及び東北地方の多くの地点で、24、48、72時間降水量が観測史上1位の値を超えた。

7月上旬に全国のアメダス地点で観測した降水量の総和及び1時間降水量50mm以上の発生回数が、共に1982年以降で最多となった。

さらに、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、埼玉県三郷市で竜巻が発生したほか、各地で突風による被害が発生。

・住家被害状況(8月24日時点)

全壊319棟、半壊2009棟、一部破損2230棟、床上浸水6985棟、床下浸水6949棟

8月14日時点で農林水産に関する被害額、1729億円

・インフラへの影響

7月18日11時時点で、九州電力管内の熊本県で約290戸が停電

鉄道や一般道路、高速道路の多くに土砂流入や冠水、構造物崩壊などの被害に見舞われた。

・施設、文化財、産業への影響

世界遺産:

①「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の構成資産である三池炭鉱専用鉄道敷跡(福岡県大牟田市)の切土区間法面が崩落し、軌道の一部を覆った。

②「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産である原城跡(長崎県南島原市)で土砂崩壊が発生。

・平成30年7月豪雨=西日本豪雨 2018年6月28日~7月8日

死者224人、行方不明者8人。

住家全壊6758棟、半壊1万878棟、一部破損3917棟、床上浸水8,567棟、床下浸水21913棟

・平成29年7月九州北部豪雨 2017年6月30 日~7月10 日

死者40人、行方不明2人。

1600棟を超える家屋の全半壊や床上浸水。

平成16年から1~2年の間隔で、台風や大豪雨に見舞われている。

2:中国

9月15日の産経デジタルニュースの報道では、中国で、今年これまでの洪水被災者が過去5年の同時期の平均より17%多い計約7047万人に上った。

中国国家洪水・干魃(かんばつ)対策指揮部秘書長で緊急対応管理省次官の周学文氏が国務院(内閣)政策定例報告会で明らかにした。

同氏は「今年の洪水被害は1998年以来、最も深刻」と述べた。

今年は増水期に入って以降、これまでに751本の河川で警戒水位を超え、長江、黄河、淮河(わいが)、珠江、太湖などの河川・湖で18回の洪水が発生。

長江、太湖では大洪水が発生し、とりわけ長江上流での洪水規模が大きかった。

洪水被害:28省(直轄市・自治区)に及び、直接的な経済損失は過去5年平均を27%上回る約2143億元(約3兆3302億円)となった。

避難した人の数は、同47.3%増の約470万人と近年最多。

死亡・行方不明者数は同49.8%減の271人だった。

周氏は「中国は引き続き増水期にあり、河川の状況を把握し、地滑りや台風などにも備えなければならない」と指摘。(中国新聞社)

中国 重慶市の長江氾濫の様子

周学文 氏

中国国家洪水・かんばつ対策指揮部秘書長で緊急対応管理省次官

3:世界

日経は、『温暖化で20億人洪水被災 過去20年、世界の豪雨深刻「想定外」への備え急務』と報じた。

世界的規模で豪雨が起きていることは、後進国や大国で行われている国土開発も、異常気象に輪をかけ、様々ないびつを拡散し、新型コロナウィルスなどの厄介な微生物の攪拌の引きがねとなった可能性が高い。

現在、世界で豪雨や洪水が深刻な被害をもたらしている。

国連によると1998年からの20年間で世界の洪水被災者は20億人に達した。

温暖化の影響が既に表れ、今後も気温上昇は続くとみる専門家は多い。大きな自然災害は、もはや珍しくはなく、新たな日常を生きる備えが問われる。

上記で述べてように、中国では7月も雨が降り続き、6月以降の雨量はここ60年近くで最大となった。長江流域の数十の河川で観測史上最高水位を記録。濁流が街をのみ込み、取り残された人々がヘリコプターの救助を待つ。約4000万人が被災し、経済損失は1兆円を超えた。長江中流にある世界最大級の三峡ダムでも水位上昇への警戒感が強まっている。

習近平国家主席は豪雨被害に「状況は厳しい」と漏らした。

インドやパキスタンなど南アジアでも、19年7~10月の大雨で2300人以上が死亡。

アフリカや欧州では、ほとんど経験したことのないような豪雨で被害が出ている。

国連防災機関が自然災害の発生件数をまとめた統計では、98~17年は洪水が最多の3148件。

台風などを含めると水害関連が全体の7割を占めた。

別の統計でも洪水の件数が19年までの直近10年で毎年150件前後に達し、80年代の50件前後から大幅に増えた。

洪水などの被害は今後さらに増えると国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は警鐘を鳴らす。

元凶は温暖化。

既に産業革命前から世界の気温は約1度上がり、今も上昇を続ける。

九州大学の川村隆一教授は「温暖化で気温が高くなると海面から盛んに蒸発し、大気中の水蒸気量が増えて大雨が降る」と指摘。

豪雨や洪水の発生度合いの変化を最も実感できる国の一つに日本があり、気象庁データでは、国内で「滝のように降る」とされる1時間雨量が50ミリ以上の雨の平均年間発生回数が、10~19年は統計を取り始めた76~85年の約1.4倍に増加。

温暖化の影響は人々の想像を超える勢いで広がっている。

全米で浸水被害の恐れがある物件の数は、米連邦政府想定の1.7倍に達する。世界中の洪水研究者や科学者と共同で洪水予測技術を開発する米非営利団体、ファースト・ストリート財団は新事実を突き止めた。

IPCCなどを踏まえ、「豪雨」や「洪水」「高潮」「海面のうねり」などの影響を予測に取り入れ、将来に起こり得る気候変動を含め、浸水のリスクを再評価した結果、「1460万の物件が危険」。米連邦政府所管の機関が想定する870万件を上回った。

最新の予測に基づく分析は新たなリスクを浮かび上がらせた。

これからの時代、堤防・ダムの対策から、情報の伝達、避難計画、居住地の選択まで、すべてが新しい前提の下で見直しが必要。

九州大学の島谷幸宏教授は「従来はダムありきで被害ゼロを目指した。今後は人が住む場所を根本から見直すなど、被害をいかに抑えるかという発想も必要になる」と指摘。総合対策が不可欠。

⑤昆虫の異常発生

サバクトビバッタの大量発生のきっかけは、2018年5月のサイクロン「メクヌ」。

サイクロン「メクヌ」はアラビア半島南部の広大なルブアルハリ砂漠に雨を降らせ、砂丘の間に多くの一時的な湖を出現させた。こうした場所でサバクトビバッタがさかんに繁殖し、最初の大発生が起きたと見られる。

同年10月にはアラビア海中部でサイクロン「ルバン」が発生して西に進み、同じ地域のイエメンとオマーンの国境付近に雨を降らせ、メクヌどうようにサバクトビバッタの大量発生の要因になったとみられている。

1:インド・パキスタン

インドでは北西部から侵入したバッタの大群が農作物を食い荒らし、6月末までに首都ニューデリー近郊に迫っている。

また、標高が高く、気温が低いため、これまでバッタの襲来が少なかったネパールでも、すでに1100ヘクタールの農地が被害を受けている。

サバクトビバッタが集中するインド・ラジャスタン州とグジャラート州は、乾季作(11月~4月)で小麦や菜種、クミンシードなどの作物を中心に被害を受けたが、今年4月には、収穫が進んでおり致命的な被害には至らなかった。

インド気象局(IMD)は、今年の南西モンスーンによる降雨量(年間の約70%以上を占める)は平年並み(長期平均降雨量を2%上回る)と予測。

適度な雨量が得られれば、作物が良く育つ一方、バッタの繁殖環境も良くなる。

つまり、雨季を迎えたインドは、今後、再び次世代のサバクトビバッタが大量繁殖し、雨季作の収穫を迎えるまでに甚大な作物被害が出る恐れがある。

インドの農業は、労働者の約4割が従事する重要な産業であり、バッタの食害は食料問題だけでなく、経済問題にも影響が及ぶ。

インド農業省のバッタ警告機構(LWO)は、バッタ対策チームは4~6月にかけて12.8万ヘクタール(東京都の面積の約6割)の土地に対し、トラクターや消防車、ドローンを使い農薬を散布する防除措置を講じている。さらに、農家には爆竹や、太鼓を叩くなど大きな音でバッタを散らすよう要請。

また農業省は5月27日に、イギリスに60台の噴霧器を注文し、空中散布用のヘリコプター配備計画を進め、バッタ対策の強化を明らかにしている。

隣国のパキスタンでは、作物被害が1年間で最大2.4兆パキスタン・ルピー(主要穀物の75%に相当)(約1兆5500億円)もの経済的損失が発生するとも予測されている。

2:中国

東アフリカから始まったバッタによる「蝗害」は、中東、インド、パキスタン、ネパールなどに移動し、各地の農作物に猛威を振るっている。

中国へのバッタ侵入は、ヒマラヤ山脈がある事で、侵入の可能性は低いとされていた。

しかし、中国国内でもバッタやイナゴ被害が報告された。

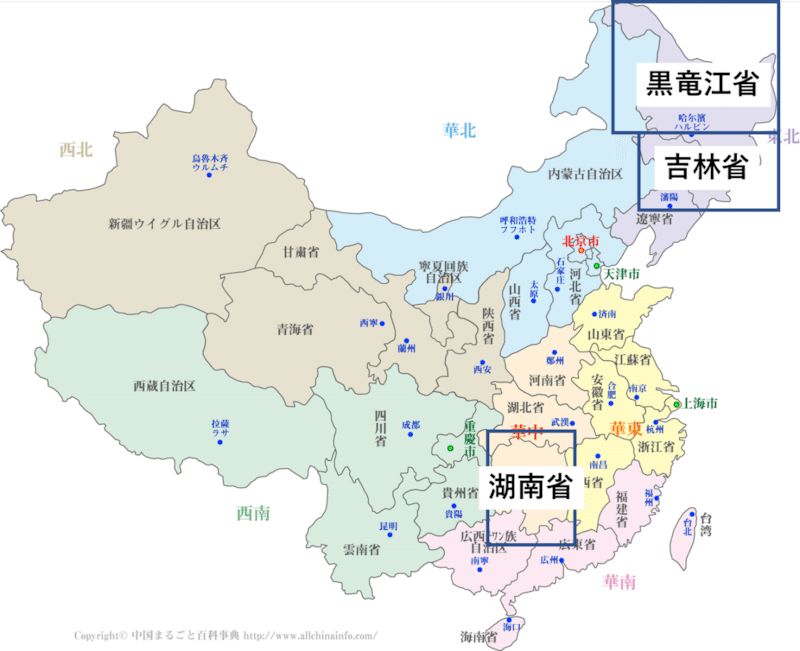

黒龍江省林草局は、6月1日に各関係部門に送った通知において、同省ハルビン市周辺の5つの区、県(市)で深刻な蝗害(こうがい)が発生し、面積2万4631畝(約244万2744㎡)の農作物が被害を受けたと明らかにした。同省のジャムス市と樺川県でも蝗害が見つかった。

吉林市農業農村部は、13.4ヘクタールに及ぶ場所でバッタの群れを観測したと発表。1㎡あたり50匹。

東北三省である黒龍江省、吉林省と遼寧省の食糧生産量は中国全体の20.8%にも及び、昨年、3つの省の総生産量は約1億3811トンであった。

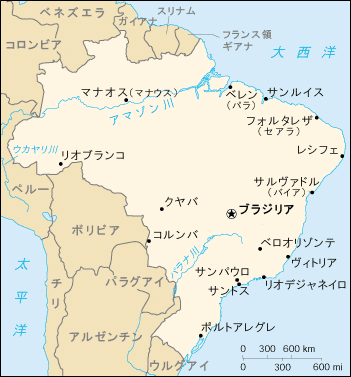

3:南米

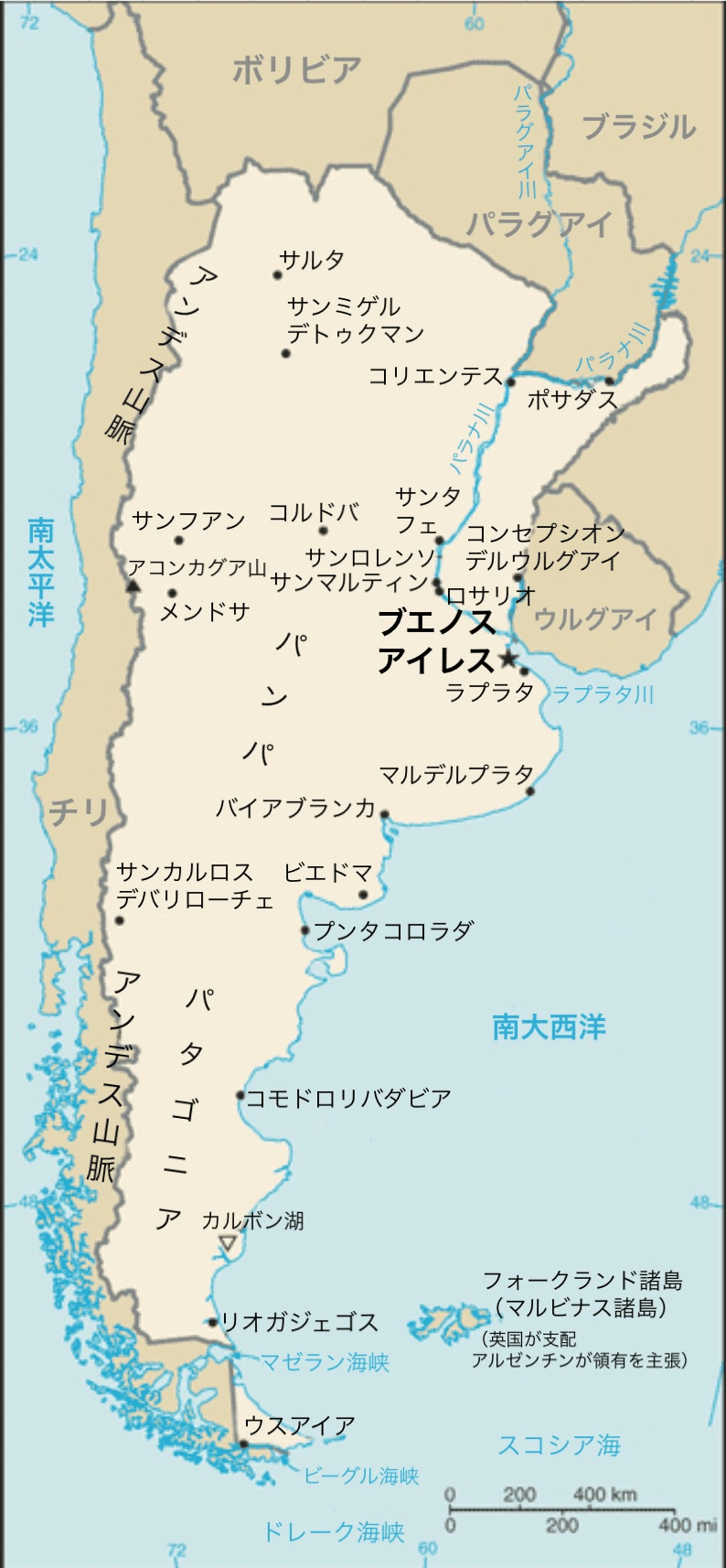

南米地方でもバッタ被害は発生。南米パラグアイで発生したミナミアメリカバッタの大群がアルゼンチンに到達しブラジル国境に接近している。

1㎢当たり4,000万匹のバッタの大群は6月24日現在、ブラジルとウルグアイ領内から130㎞地点に到達。

ブラジル当局は農薬散布のため、400機以上の航空機投入も検討。

今後、農業大国ブラジルでもバッタによる農作物や牧草への被害が拡大すれば、食糧・飼料・食肉供給に悪影響を与える可能性がある。

一方、農薬その他関連資材の需要が拡大すれば関連日本企業のビジネスに影響を与える可能性もありそうだ。

6月23日までに、バッタの数が4,000万匹に拡大し、蝗害により同国北部に農作物の被害が出ている。

アルゼンチンでは2017年、2019年にも蝗害が発生。

6月23日時点では北部都市フォルモーサを通過し、パラナ川を横断。コリエンテス州に侵入し、エントレ・リオス州の近くまで来ている。

エントレ・リオス州の先には、同国の耕地の80%、牧草地・放牧地の60%を占めるパンパが広がるブエノスアイレス州がある。

アルゼンチンはすでに省庁横断での対策チームを結成。州政府とも協働し、監視と殺虫剤散布を開始。

バッタなどの異常発生について、一度大量発生を許してしまうと、これまでの歴史上戦いの長期化は避けられない。

今回のケースの終息時期不明だが、過去50年間ではアウトブレイク(爆発的発生)するとピークは2~4年続いている。

⑥食糧状況

世界中の異常気象に端を発する、森林火災、永久凍土層の融解、大洪水、昆虫の異常発生などは、自然の恩恵を受け育む食糧にも多大な影響を与えている。

農林水産省の8月の発表で、各国の農作物の輸出規制が明らかになった。

世界の中では、輸出規制を掛けているのは12カ国とされている。

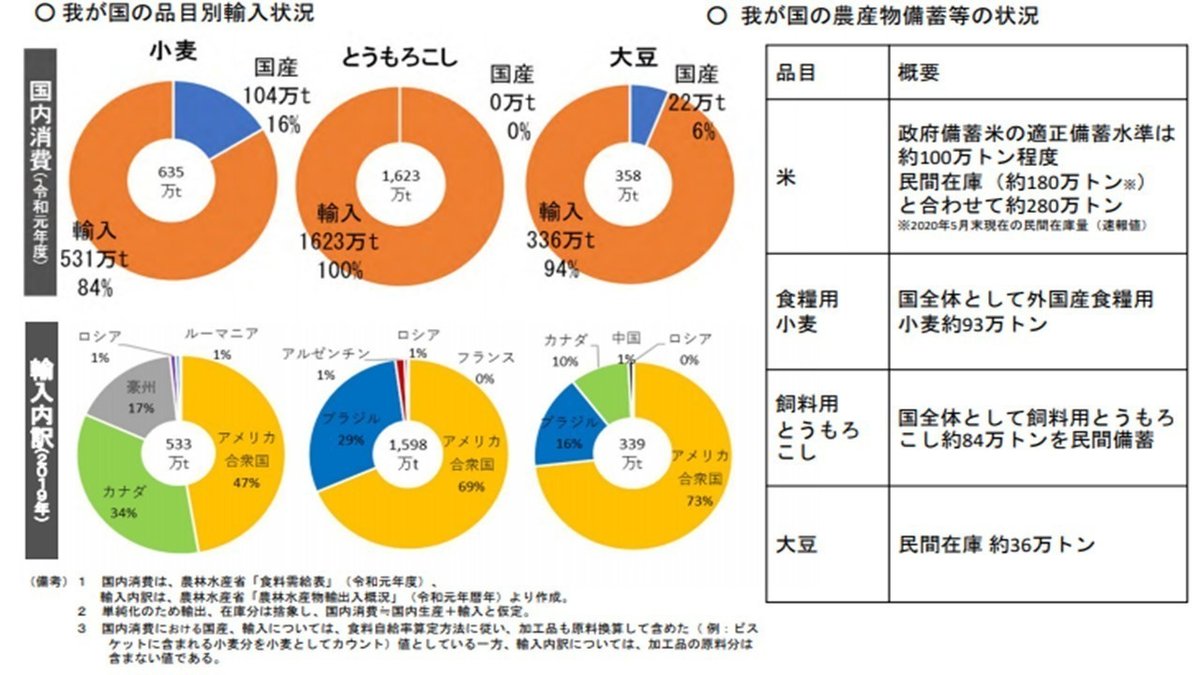

日本は、食糧自給率が37%であり、多くを輸入に頼っている。

今回の輸出規制を行うロシア、ルーマニアの影響は受けると思うが、両国とも輸入量が1%台である。

輸出規制の各国の動向

日本の消費、輸入、備蓄状況

物流自体は、7月の報告では、あまりないとしていた。

Bloombergの9月の記事では、新型コロナの影響により最悪のシナリオでは、世界の飢餓に苦しむ人は、1億3200万人にのぼると発表。

これは、2020.10月現在、世界の新型コロナの感染者3000万人以上を遥かに凌ぐ数である。

大きな原因は、人々の外食控え、サプライチェーンの遮断などの、食品流通の停滞や遮断により食材需要が消失し、大量の農作物の廃棄に繋がっているそうだ。

下のグラフは、穀物などの国際価格の動向である。

自然災害と国際価格の動向の依存性がお分かりいただけると思う。

さらに次のグラフは、穀物などの消費量、生産量、在庫率を表したものである。このグラフから分かるように、消費量と生産量は17年からほぼ同じ量で推移している。

備蓄量の確保は出来ている部分は安心材料ではあるが、世界人口は増加し続けており現在約77億人、一説には130億人まで増加するのだそうだ。

各国の穀物などの輸出規制、現在の世界規模の災害の乱発、新型コロナの影響による物流低下(消失)、人口増加の現状を踏まえると、限られた穀物の各国での奪い合いが激化する可能性が考えられる。

価格競争の影響は、貧困国や貧困層の人々には食糧がいきわたらず、飢饉がより蔓延する恐れがあり、先進国の食糧が手に入る層は価格上昇などの影響が考えられる。

家庭レベルで、価格上昇が生じれば、外食の設定価格も同様に上昇する。

新型コロナの影響で、4-6月の期間で日本の経済が13兆円マイナスで、倒産件数500件を超え、解雇や雇い止めが6万人を超えている。

日本国内の経済がひっ迫した状況に、穀物の価格上昇は、外食、観光控えなどがさらに進行する恐れがある。

⑦地球温暖化

各国で起きている異常気象の数々、実は原因に共通点がある。

それは、「地球温暖化」である。

地球温暖化の原因といわれるのが、温室効果ガスといわれている。

温室効果ガス

大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することで、温室効果をもたらす気体のこと。水蒸気や二酸化炭素などが温室効果ガスに該当する。この他、メタン、一酸化二窒素、フロンなども温室効果ガスに該当。近年、大気中の濃度を増しているものもあり、地球温暖化の主な原因とされている。

太陽よりもたらされた、地球上の熱を外部に放散しなくてはいけないが、温室効果ガスが地球を覆い、熱を地球に封じ込め地表の温度を上昇させている。

主に、CO2(二酸化酸素)である。

我々人間が色んな活動を行うために、モノを作ったり、石油を燃やしたりしながら人間活動、経済活動により、かつてないほどに「二酸化酸素」を大量に排出し、排出された二酸化酸素が、地球を覆いつくし、温度が発散されずに、温度が上昇している。

それが「地球温暖化」現象!

⑧地球温暖化現象と豪雨と山火事がなぜ関連するのか?

温暖化現象により気温上昇することで、熱波が発生し、火事に繋がる。

地球の場所によっては、40度や50度の気温も記録するほどに温度が上昇している。それにより、自然発火リスクも上昇。

これまでは、氷河で太陽光を反射していたが、氷河が温暖化により溶け出し、太陽光の反射する範囲を削り取ることで、海水に直接太陽光の熱が届き、海水温が上昇している。

海水温の上昇で、海水が蒸発し、多くの雨雲が発生、豪雨の発生に繋がる。

もちろん、温暖化がなくても、熱波や豪雨はあった。

しかし、発生の確率が明らかに高まっている。

我々は、地球温暖化について知っているが、現在の災害を見聞きした際に、地球温暖化=災害という事を、頭の中でマッチすることが出来なくてはいけない。

しかし、現在のメディアはこのような情報を、報じてはくれない。

⑨温暖化と絶滅

1:未体験の病気との遭遇

北極やロシアのシベリア地方などに広がる、永久凍土には、人類が知らない「細菌・ウイルス」が眠っていると言われている。

さらに温度が上昇する事で、生き物の生態系が変化していく。生態系の変化に伴い、ウイルスも進化すると言われている。

今回の新型コロナのように進化するウイルスも今後さらに生まれる可能性が非常に高い。

これまでにない「細菌・ウイルス」「進化する細菌・ウイルス」が生まれたとき、さらに我々人類は、大きな困難を突きつけられる。

新たな感染症が生まれる時は、人間が何かしら手を加えてしまった時が多いといわれている。

2:紛争(戦争)

地域による紛争などは、大きな環境の変化との相関性が高いとされる。例えば、干ばつや水害などの災害が起きた数か月後に起きることが多い。

災害などで人間が、住んでいる土地で生きていく事が、困難に陥った時、紛争などで荒れる。

人間の社会・健康・自然、すべて影響し合っているという事になる。

3:絶滅

一説には、温暖化により今地球上に生きている生命は、ほぼ絶滅すると言われている。

この説は、これまでの地球の歴史を基として語られている。

生物大量絶滅の歴史

1 オルドビス紀末 4億5千万年前 生命86%消滅

2 デボン紀末 3億8千年前 生命75%消滅

3 ベルム紀末 2億5千100万年前 生命96%消滅

4 トリアス紀末 2億100万年前 生命80%消滅

空気中のメタンの量が膨大になり極度の温度上昇に見舞われた。

5 白亜紀 6600万年前 生命75%消滅

恐竜などが住んでいた時代、小惑星が地球に衝突したことにより、恐竜を含む75%の生物が死滅している。

約1億年に1度起きている、絶滅現象の原因は、白亜紀のみ小惑星の要因とされ、それ以外の4回は、「地球温暖化」により絶滅が起きたとされている。

もちろん、まだ調査の余地は大きい部分も多いとされているが、少なくとも、これまでの5度起きた大量絶滅の4回に温暖化が深くかかわっている事は間違いないという見方が強いそうだ。

⑩プラネタリー・バウンダリー

プラネタリー・バウンダリーは、人類の活動がある閾値、転換点を通過した後、取り返しがつかない「不可逆的かつ急激な環境変化」の危険性があると定義する地球システムの、フレームワークの中心的概念。

「地球の限界」、「惑星限界」とも呼ばれる。

ストックホルム・レジリエンス・センターのヨハン・ロックストロームとオーストラリア国立大学のウィルステファンが主導する、地球システムと環境科学者グループは、持続可能な開発の前提条件を、あらゆるレベルの政府、国際機関、市民社会、科学界および民間部門を含む、国際社会のための「人類のために安全動作領域」を定義するように設計されたフレームワークとして「プラネタリー・バウンダリー」を提案。

研究成果は2009年9月24日、ネイチャー誌に掲載。

このフレームワークは、産業革命以来、人間の活動が徐々に地球環境の変動の主な要因となっていることを科学的研究に基づくもの。

地球の安全域や程度、限界を示す「限界値」を有する9つの地球システムを定義。

現在、地球システムのいくつかは、下のグラフにあるように、既に人類の活動で危険な限界値を限界突破しおり、それ以外も差し迫った危険にある。

同データは、環境省から閲覧可能。

プラネタリー・バウンダリー

ヨハン・ロックストローム

(1965年12月31日 - )

地球規模の持続可能性に関する分野で国際的に知られるスウェーデン出身の環境学者。ストックホルム・レジリエンス・センターの所長として12年務め、2018年10月ドイツに本拠地を置くポツダム気候影響研究所の所長に就任。

1:アジェンダ21

21世紀に向けて持続可能な開発を実現するための行動計画「アジェンダ21」。

21世紀も地球が生きていけるには、どのような問題を解決する必要があるかが話された。

主に、社会的・経済的側面、開発資源の保護と管理、主たるグループの役割強化、実施手段の4つのセクションから構成され、行動計画の実現のため (人的、物的、財政的) 資源のありかたについても規定。

条約のような拘束力はない。

拘束が無くては、経済圏にいる利権を持つものたちがパフォーマンスのみになり、本気に取り組むのかに疑問が残る。

1992年6月、ブラジルのリオデジャネイロで、180カ国が参加し、約100カ国の首脳が出席し、「環境と開発に関する国連会議」(UNCED, United Nations Conference on Environment and Development、以下「地球サミット」)が開催された。

地球サミットでは、地球規模の環境問題が、人類の生存基盤である地球環境に大きな脅威を与えつつある中、地球上には貧困、飢餓、病気に苦しむ人々も多く、人類の未来にとって、地球上の諸活動を持続可能なものにし、地域発展と環境保全との両立した社会を構築していくことが緊急の課題となってきたことを背景にしたもの。

会議では、「環境と開発に関するリオ宣言」「アジェンダ21」「森林原則声明」が採択され、「気候変動枠組み条約」「生物多様性条約」への署名が行われた。

このうち、アジェンダ21は、同会議で採択された「環境と開発に関するリオ宣言」実現のための行動計画として策定されたもの。

世界が直面している環境と開発に関するあらゆる問題を幅広く捉えた膨大な文書であり、1000を超える数多くの行動をとりまとめている。

2:LA21(ローカルアジェンダ21)

国境を越えて、地球環境問題に取り組む行動計画で、各国内で地域にまで浸透するよう「LA21(ローカルアジェンダ21)」が策定、推進されている。

LA21:

地球サミットで、「持続可能な発展sustainable development」がはっきりと打ち出され、現在、国際社会の合意として定着してきた。地球サミットで採択されたアジェンダ21の前文でも「環境と開発を統合し、これに大きな関心を払うことにより、人間の生存にとって基本的ニーズを充足させ、生活水準の向上を図り、生態系の保護と管理を改善し、安全でより繁栄する未来へつなげることができる」と記述されている。

持続可能な発展とは「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすこと」 とされ、地球環境が有限であることを認識し、限られた環境の中で人々の生活の質的改善を継続的に達成していこうとするもの。

⑪パリ協定

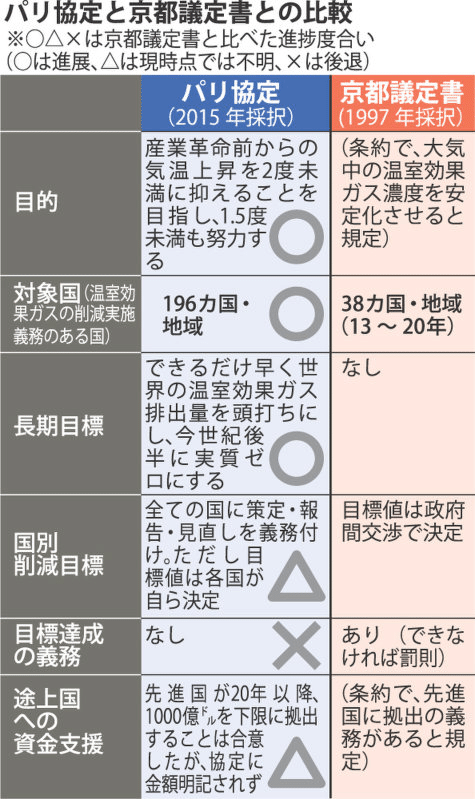

温暖化の問題に関して、大きなキーワードが、「パリ協定」、「京都議定書」である。

1997年の京都で環境問題について話し合われた際に、温室効果ガスについて先進国の削減目標を定めた文書を作成したものが、「京都議定書」である。

各国連携し、目標とするCO2量を削減することで、世界全体の温室効果ガスの量を抑制するというものだ。

特にCO2の排出量が多いのが先進国!なので先進国のCO2を削減する動きであったが、ここで参加しなかった大国が「アメリカ」である。

アメリカは、先進国だけが削減する事に対してNOを突きつけた。発展途上国とされていた、当時の中国、ロシア、インドなどが成長をする中で、CO2排出量を抑える事で、国の国際競争力が低下するのを危惧したためだ。

その後2015年、フランス パリで結ばれたのがパリ協定である。

京都議定書からパリ協定まで18年経過しており、環境の状況は悪化していた。

パリ協定

1997年に採択された京都議定書以来18年ぶりの気候変動に関する国際的枠組みで、気候変動枠組条約に加盟する全196カ国全てが参加する枠組みとしては史上初。排出量削減目標の策定義務化や進捗の調査など一部は法的拘束力があるものの罰則規定は無い。2020年以降の地球温暖化対策を定めている。2016年4月22日のアースデーに署名が始まり、同年9月3日に温室効果ガス2大排出国である中国とアメリカが同時批准、同年10月5日の欧州連合の法人としての批准により、11月4日に発効。2019年12月現在、批准国・団体数はヨーロッパ連合を含めて187。不参加は、世界でもシリア内戦で失敗国家化しているシリアと、より厳しい環境規制を求めているニカラグアである。しかしニカラグアは2017年10月に協定に署名する意向を発表し、同年11月にシリアも批准を表明。

第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)での議長国であるフランスのファビウス外相は「この野心的でバランスのとれた計画は地球温暖化を低減させるという目標で“歴史的な転換点”である」と述べたが、2016年アメリカ合衆国大統領選挙に勝利して「アメリカ第一主義」を政権運営の柱に据えたドナルド・トランプは兼ねてから地球温暖化に対する懐疑論者で「地球温暖化という概念は、アメリカの製造業の競争力を削ぐために中国によって中国のためにつくりだされた」と主張、2017年6月に協定から離脱する意向を表明し、正式な離脱通告が可能となった2019年11月4日に正式に離脱を表明。

世界2位の温室効果ガス排出国であるアメリカの離脱の表明を受け、協定の同時批准国で発展途上国の大量離脱を招きかねない中国(世界一の温室効果ガス排出国)の対応が注目されたが、2017年12月、中国は世界最大の排出取引市場となる全国炭素排出取引市場を設立。

2015年、地球環境の悪化により、世界規模でCO2削減が急務ということで、アメリカのオバマ大統領が動いた。

オバマ大統領は、中国やインドにも参加を呼びかけ、159ヵ国が参加した。159ヵ国でCO2削減量86%になり、大きな効果が見込める可能性が高いという事で、2015年発足、2016年発行となった。

京都議定書とパリ協定の大きな違いは、CO2削減するのは、先進国だけでなく、発展途上国を含むすべての国が対象であるという事。

発行後は、締結国は、4年間脱退できないので、各国一丸となりCO2削減目標を立てた。

全体目標:1800年代の産業革命時代から2100年までに気温上昇を2℃以内に抑え、1.5℃に抑える努力を追求する。

2℃上昇:災害が多発し、熱波、豪雨、感染症、紛争、経済悪化など影響が多岐に渡ると予測されている。1.5℃から2℃の0.5℃の違いで、死の危機に瀕する人間が何千万人増加する見込みがある大きな違いがある。

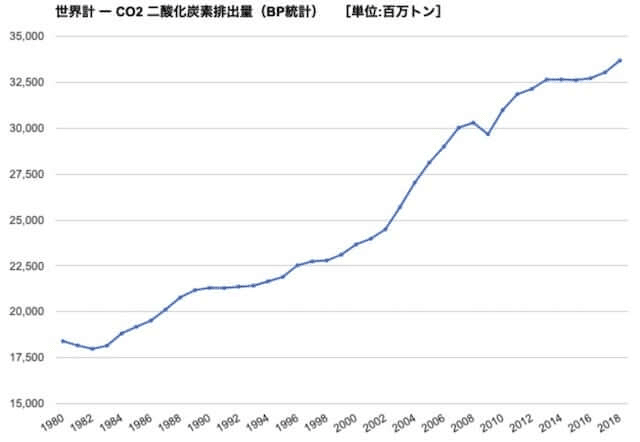

CO2の量が劇的に増え、環境悪化による気温上昇が顕著になったのは、決して産業革命からではなく、1990年代からのここ30年である。

そう今を生きる、現役世代の我々が使っているのCO2が最も地球を苦しめている。現在地球を覆っているCO2量の半数がここ30年で作られたものである。

世界平均気温上昇・海水面上昇推移

気温上昇予測とシナリオ

世界のCO2排出量ランキングで、我々日本はなんと、「5位」に位置している。このトップ5の国々がCO2を大量に排出している。

パリ協定のころからCO2排出は悪化している。

国のCO2排出総量では、上記のランキングデータになり、1中国、2アメリカ、3インド、4ロシア、5日本であるが、人口比では、中国は国民が多いので、ランキングが1位から6位まで下がり、1アメリカ、2韓国、3ロシア、4日本、5ドイツとなる。

CO2の国の総排出量でも、1人当たりの排出量で見ても、アメリカ、ロシア、日本はランキングに入るほどCO2排出量が多く、地球をとにかく苦しめているという事になる。

パリ協定から、2020年現在まで、5年経過し、改善の目途が立っていない現状・・・

⑫グレタ・トゥーンベリとパリ協定

2011年9歳の時に、世界環境の現状を知り、衝撃や絶望を受けショックにより、失言症になり言葉を発することが出来なるなど、色々な症状に見舞われた。

スウェーデンのある少女が、声を上げる。

その少女が、「グレタ・トゥーンベリ」さんである。

2018年15歳の時、学校への登校を行わず、ストライキを行い、スウェーデンの国会の前に1人立ち、パリ協定の目標を達成し、環境問題改善をスウェーデン国家に訴える講義活動を行った。

その抗議活動をTwitterやInstagramで拡散し人々に訴えた。

その活動を知った、環境問題について活動している、NGOやNPOの団体などからの取材が殺到した。

2019年、「グレタ現象」が広がり、スウェーデン以外の国の子供達も学校に行かずに政府に、環境問題改善に対する抗議を行った。

グレタ・トゥーンベリ

パリ協定を定めるために、159カ国もの国々を集め、CO2削減目標を作ったが、それを遂行する目途が立っていない。

パリ協定へ、真っ向から否定的な立ち位置を取っているのがアメリカの「トランプ大統領」である。

トランプ大統領は、大統領就任後オバマ大統領が尽力した、パリ協定離脱を2017年に表明。

それは、中国やインドなどに比べ、パリ協定を守りCO2削減を実施することで、経済的に損をし不平等と指摘。CO2削減によりアメリカの力を低下させるためのものだという見解を示し、京都議定書と同じようにアメリカは離脱する流れになってしまった。

トランプ大統領に対して、パリ協定に関わったオバマ大統領はじめ、国内外から多くの批判があった。

トランプ大統領のパリ協定離脱を批判する中には、大統領戦略会議メンバーである、ディズニーCEOのロバート・アイガー氏も含まれ、地球のためにはならない選択には賛同できないとし、大統領戦略会議も離脱した。

さらに、テスラモーターズCEOのイーロン・マスク氏もロバート・アイガー氏と同じタイミングで、大統領戦略会議を離脱した。イーロン・マスク氏は、元々環境への意識が高く、電気自動車開発や、もう一つの会社である、スペースX社で人類が地球に住めなくなる日が来ると危惧し、火星への移住計画などのためにロケットなどを開発している。

Amazon社CEOのジェフ・ベゾス氏もイーロン・マスク氏と同様に、人類が地球に住めなくなる日が来ると危惧し、人類の火星移住計画に投資している。

アメリカの10の州でアメリカ大統領とは逆に、CO2削減に協力する働きを行っている。

アメリカのパリ協定離脱は、2020年11月3日に実施され、くしくも、今年の大統領選挙一般投票日と重なっている。

アメリカ国民は、パリ協定離脱し表明しているトランプ氏か、再び参加の意向であるバイデン氏かどちらを選ぶのか注目である。

⑬日本の現状

日本は、「京都議定書」「環境先進国」などのワードをよく耳にするが、実際どうなのか?

日本は「化石賞」を受賞してしまっている。

化石賞とは、地球温暖化対策に前向きな取り組みを見せない国に対して、NGO、NPOの団体から批判する意味で、与えられる不名誉な賞である。

COP25で日本は名指しで批判された。パリ協定で決めたCO2削減目標を日本は非常に低い値で出してた。それを各国は、CO2排出量トップ5内の日本が、積極的にCO2削減する姿勢を見せない事に批判したのである。

現在の小泉進次郎 環境大臣が世界環境会議で肩身が狭い状況なのは想像できる。

第25回気候変動枠組条約締約国会議(COP25)

2019年12月2日から12月13日の日程でスペイン・マドリードで開催された、地球温暖化防止及び気候変動に関する国際会議。京都議定書の第15回締約国会議(CMP15)とパリ協定の第2回締約国会議(CMA2)も並行して開催。反政府デモを受けて自国での開催を断念したチリが議長国を務めた。

特に日本が批判されているのが、石炭火力発電の輸出である。

石炭火力発電は、大量にCO2を排出し、一度設置すると、何十年も稼働させないと、コストの採算が合わない。そのため、一度石炭火力発電を作ると、何十年と稼働させるのが原則なのである。

石炭火力発電➡何十年CO2を大量に排出し続ける。

その石炭火力発電を自国内ではなく、主にアジアに輸出しているのである。

日本エネルギー経済研究所の見通しが示すとおり、再エネの他電源に対する相対的な競争力は地域によって異なる。ASEANにおいては2050年にかけて引き続き石炭火力が最も競争力を有する電源である。

Bloomberg記事 2020年6月29日

政府による石炭火力発電所の輸出政策見直しに向けた関係省庁間の協議が大詰めを迎えている。来月政府が定める予定の「インフラシステム輸出戦略」には、発展途上国の脱炭素化に向けた取り組みを支援する方針が盛り込まれる見込みだが、石炭火力発電の輸出支援そのものは継続される見通しだ。日本は主要7カ国で唯一、途上国に石炭火力発電所を輸出したり、石炭火力向けに投融資している。

日本が、主にアジア各国に大量にCO2製造機ともいえる石炭火力発電を支援していることに、世界は強い批判を行っているが、日本の言い分は、「高効率石炭火力発電」なので通常の石炭火力発電とは違うとの見解を述べている。

高効率石炭火力発電は、かつての石炭火力発電に比べ圧倒的に高い日本の技術で作られているので、CO2排出量を抑えることができているとしている。

しかし、実際は、高効率石炭火力発電は、天然ガス(LNG)火力発電に比べて2倍のCO2を排出していると指摘されている。

世界各国の石炭火力発電CO2排出量

そのような報道はほとんどされない。

石炭火力発電を否定するわけにはいかない。

それは、アベノミクス集中戦略の主力だからである。

三本目の矢の中の主力に海外への石炭火力発電の輸出なのである。国家としてゆずれない部分なのである。

アベノミクス三本の矢

日本はここ数年、石炭火力発電をアジア各国を中心に輸出し、それが世界から批判される結果になっているということだ。

2020年7月、小泉大臣により石炭火力発電を輸出する時の基準を厳格化するところまでこぎつけたと、記者会見で明言した。

脱炭素化=CO2削減の目途が立っている国であるならば、日本は石炭火力発電を支援するという基準を定めた。

Japan Beyond Coalは、気候変動の進行を止め、持続可能なエネルギー社会を実現するために、日本にある石炭火力発電所を2030年までにゼロにすることをめざすキャンペーンがあり、石炭火力発電ゼロカウントダウンも行っている。

⑭気候変動「第3次世界大戦レベル危機」=4つの武器で対抗

西オーストラリア大学の生物地球科学:マルコム・マカロック教授が現在の気候変動についていくつかの意見を述べている。

オーストラリアのレーポートを発表している「THE CONVERSATION」によると、今後の地球の気候変動に対して、4つの武器が必要と提言している。

現在、上記でのべてきたように地球温暖化などによる気候変動で、大洪水、森林火災、蝗害(こうがい)、永久凍土融解、が起き甚大な被害が広がっている。

1:より多く植林

計画的に沢山木を植える。

現在地球には、1兆2000億本、面積9億ヘクタール(900万㎢、約中国とアメリカを足したぐらいの面積)分の植林向けの土地が存在しており、

適切に植林を行わないと、花粉症の蔓延や、木の育成に必要な水が不足する課題がある。

2:CO2保存

石にCO2を閉じ込めて、永久に保存する。

アイスランドでは、ヘットレスヘイディ地熱発電所にて、実際行われている技術で、排出された二酸化酸素(CO2)をすべて炭酸塩鉱物に変えて、地中に埋めている。それにより、半永久的に二酸化酸素は、外に出る事はないのだという。

二酸化酸素を石(岩)に変える技術を「炭素無機化」といい、自然界で石灰岩が形成されるのと同様の仕組みだそうだ。

3:太陽光の反射

より太陽光の反射を促進する。

土、アスファルトなどでは、太陽光を吸収してしまい熱を持ってしまう。

ノーベル物理学賞のスティーブン・チュー氏らにより、「温暖化をくい止めるには、世界中の屋根を白く塗りつぶすべき」と提唱しており、建物や道を白くする事、太陽光パネルを増やす事が大事だという。

スティーブン・チュー

アメリカ合衆国の物理学者・政治家。

バラク・オバマ政権1期目で12代目アメリカ合衆国エネルギー長官。

スティーブン・チューはレーザー冷却により原子を捕捉する技術の研究により、クロード・コーエン=タヌージ、ウィリアム・ダニエル・フィリップスとともに1997年度のノーベル物理学賞を受賞した。その他に1993年にキング・ファイサル国際賞科学部門、1994年にはアーサー・L・ショーロー賞、1995年にはフンボルト賞を受賞している。

4:燃料抑制

航空、船舶などの燃料を抑制する。

石油や、石炭の使用量を減らし、CO2を削減するというもの。

再生可能エネルギーを動力源としていない船舶に速度制限を課すことで、燃料消費を抑える。

船舶のCO2排出量は、世界のCO2排出量の5%を占める。

現在コロナの影響により、船舶や航空の往来が減少したことで、世界のCO2排出量が減少し、インドのヒマラヤ山脈のふもとにある町が30年間、大気汚染の影響でヒマラヤ山脈が見えなかったが、見えるようになっているそうだ。

新型コロナの感染拡大は、経済活動の自粛と引き換えに世界の温暖化ガスの排出を減少した。

20年はエネルギー関連の温暖化ガスが前年比8%減ると試算。

温暖化対策でも、再生可能エネルギーの活用や省エネの徹底で、「グリーン復興」による新しい日常をつくることが急務。

温暖化が引き起こす気候変動は一国で解決できる問題ではない。最新の知見や技術を世界で共有し、「想定外」としてきた災害に個人や企業、行政が一体となって取り組むことが必要となる。

いいなと思ったら応援しよう!