「RGB文化」ってありません?

私は以前、『解像度』なる言葉が、特殊な意味で、特定の層の人間に、近年特に、使われているのではないかという話をしました。

この話の時点で、実証性をある程度犠牲にしている面もあったのですが、これから私がしたいのはもっと曖昧で印象論寄りの話です(はっきりした議論ではなく曖昧な疑いとしてこのnoteを提示することで、まずはこの話題に関わろうとするフォロワーを得ようという意図が私にはあります)。

これからしたいのは、RGB文化とでもいうべき文化が、複数のサブカルチャーにまたがって、明に暗に、そのサブカルチャーの在り方に影響を与えているのではないか、という話です。

映像重視の文化

「百合」や「感傷マゾ」や「新海誠」や、あるいは「エモさ」に至るまで、いくつかのサブカルチャーが、その文化自体の性質にとって必須ではない“何か”と関係を持っているのではないでしょうか。そして、それぞれ別の地点に拠って立つ文化であるそれらが、同じ“何か”を関係を結んでいるために、それらには間接的な類似性がみられるのではないでしょうか。

もったいぶる意味はないのですが、この“何か”の輪郭を正確に特定することは難しい……。強いて言うなら、その“何か”とは「映像を重視すること」ではないでしょうか。

仮に「百合」が文化だとしたとき、「百合」という文化ではどのようなモノ・コトが価値を持つのでしょうか。そして、「百合」特有の価値体系は「百合」参入者自身によってどのように語られるのでしょうか。

こと「百合」に関して、「百合」特有の価値体系として表明されるものにはちょっとした特徴があります。それは、

「百合という文化で何が価値を持つか、ということを言葉で表現するのは難しい」……①

という考え方があることです。でもまあ、ある文化が“高度”であると表現するのに、「この文化における価値体系は言葉ではうまく表現できない」などと述べるのはたいていどこの文化にもあることで、むしろ平凡さと呼ぶべきでもあるかもしれません。しかし①のような考え方は、もう少し進んで②のような考え方に至っている場合があります。

「百合という文化で何が価値を持つか、ということは、言葉よりもむしろ1枚の画像でより正確に表現される場合もある」……②

こうすると、「百合」の価値体系の表明は少しだけ他の文化と比べて特徴的だといえるでしょう。そして、②からさらに、③まで進んでいる場合もあります。

「百合という文化で何が価値を持つかということ、百合の価値の最も本質と言えるものは、言葉では表現されえず、主に画像で表現される」……③

どうやら、「百合」という文化では、他の文化に比べて少しだけ多くの人が、価値を表現するうえでの「映像の言葉に対する優位性」を前提として認め、また自文化の特徴として引き受けているようです。

例えば、こんなnoteがあります。

これは「百合オタク」を自認する人物が「百合」という文化の近況について解説するという側面を持った文章(その側面だけというわけではない)なのですが、このなかにこんな指摘があります。

宮澤 海を前にした崖に、草が生えていて、フェンスがあり、灰色の海と空が広がって、無人の2人がけのベンチがある……という画像を「#百合」とタグをつけてアップしている人がいたんです。これ、わかりますよね。

小説でも漫画でもドラマでもなく、キャラクター不在の1枚の画像ーーそういったものが、「百合」の理想像(の1つ)でありうる、ということを、宮澤氏は指摘していると思っていいでしょう。

言うまでもなく、「映像と言葉(などの非-映像 媒体)を対立項に置き」「映像に(言葉と比較した)優位性を与えた価値体系を構築し」「その価値体系を自文化の特徴として引き受ける」というやり方は、「百合」に特徴的ではあっても、完全に「百合」特有のものではありません。あるいはもっと広く、「エモさ」を価値として認める文化もこうした特徴をぼんやりと持っているでしょう。

このnoteの冒頭にこんな箇所があります。

私は、ひとつ仮説を持っている。

決して同じ体験をしたわけではないけれど、映像が頭に浮かび、追体験したような気分になる。この時、人は文章にエモさを感じるのではないか?

ここでも、「映像である」ということが、「エモさ」という特定の価値体系に対してのみ特別にポジティブな意味を持っている、という可能性が示されています。

また、ここで注意すべき点が出て来ました。このnoteでは、「映像を想起させるような文章法」を解説しています。つまり、このnoteによれば、「言葉はおのずから映像的なわけではない」が、意識的な操作によって「言葉は映像的になれる」わけです。私は、ついさっき述べた、「映像と言葉が対立項に置かれている」というナイーブな二分法を捨てなければいけないでしょう。言いなおしとして、こんな二極化はどうでしょうか。「映像的である、という特徴と、映像的でないという特徴が対立項に置かれている」。

ここまで見てきたような価値観が、私の言わんとしていた“何か”の一つ目の姿です。これこそが「映像重視の考え方」、より正確に言えば、「映像的であるということをポジティブな価値として認める考え方」です。

「百合」や「エモさ」に限らず、「感傷マゾ」や「新海誠」にも、こうして「映像的であることをポジティブな価値として認める」価値観が(その文化の本質のなかの本質にとって必須ではないにもかかわらず)見え隠れしているように私には思えます。しかし、「感傷マゾ」も「新海誠」もまだ研究が進んでいない「文化」であるので、正確な分析はのちの人に任せることにしましょう……。

「エモさ」にしたってそうですが、映像重視という価値観は、特定のサブカルチャーにとどまらない広い範囲に広がっているようです。例えば、オタクがある作品を褒めるとき、論理的・客観的に言葉を尽くして批評するのではなく、ただ1枚キャプ画像をあげて「ここすき」だけを述べる……このようなオタク言論は(もしそれが、「このやり方の方が俺の気持ちを“正確に”表現できる」という強い意思を伴っていた場合)映像重視の価値観の一例だといえるでしょう。特に、Twitterという媒体の特性とかみ合って、いま一番広く(浅く)広がっている映像重視例だと思われます。

解像度重視の文化

ここまで話してきたような、映像重視の価値観なるものはこう言い換えることも可能かもしれません。「文化における情報のやり取りの中で、文字情報よりも画像情報が占める割合が増加し、その傾向がその文化に属する人間の情報の受け取り方をも支配している」。

実は、「文化的影響力のうちの映像が占める割合の増加」というモチーフは、社会学・歴史学・美学などの分野でごくありふれたものです。言われ始めた時期としても、それこそ写真の登場した時代に始まる議論であって、この議論自体には新味は全くないということになります。

ではこのnoteに大した意味はないのでしょうか? いいえ、この話にはまだ続きがあります。これから話すのは、「百合」や「感傷マゾ」や「新海誠」や「エモさ」が重視しているところの“映像”が、映像全般でなく、さらに特徴を持った一部の映像に限られているという話です。当該文化たちには「映像的」という以上にもう少し確定的な特徴があり、その特徴とは「解像度重視」と「RGB的色彩感覚」だと私は思っています。

まず、解像度重視とはどんな価値観なのでしょうか。

解像度重視とは、「近年新たに生まれた『解像度』なる概念に基づき」「解像度が高いことをポジティブな価値として認める」考え方のことです。

解像度という概念が、実は新しいものであるということについては、まずこちらをお読みください。

解像度が高いということにポジティブな価値を認めるのは、ある集団・ある時代に特有の事態であって、自明なことではないのです。

こちらを読んでいただいたあとでも、あなたはひょっとすると、こう言うかもしれません。「『解像度の高さ』という概念は『きめ細やかさ』という古くからある概念の一亜流ではないのか。『きめ細やかさ』にポジティブな価値を認めるということは、昔から行われていることではないのか」と。

確かに『解像度の高さ』は『きめ細やかさ』と重なる部分も大きいでしょう。しかし、『解像度の高さ』という概念には旧来の『きめ細やかさ』とは異なっている部分がやはり見逃せず存在しています。

解像度とは、原義からたどって考えれば、デジタル画像に特有の特性だと言えます。アナログ画像や、肉眼などのソフトなセンサーでとらえた画像には、解像度という概念を(デジタル画像に適用できるほどは)うまく適用できません。

一方、きめ細やかさとは、古くからあるさまざまな形態の絵画から現在のデジタルイラストまで適用できる、より広い概念です。

「画像の解像度が高いことはよいことだ」という観念の一端は、「解像度の高い画像は(パソコン上・スマホ上で)拡大していけば拡大していくほど、より細かい細部が見えてくる」という感覚に支えられているでしょう。しかし、この感覚は、近年のデジタル画像と近年のデジタル画像の受容方法に依存した、歴史的にかなり独特な感覚だと言わなければなりません。

デジタル登場以前、旧来の画像は、絵であれ図であれ、たいていのものは「現物の物理的大きさ」を持っていました。だから、人が絵や図を見るときの距離は絵や図の大きさから言外にイメージされ、人は一定の距離から絵や図を見ることになります。もちろん、近づいたり遠ざかったり、虫眼鏡を通したり指の隙間から見たり、距離を変えてみる行為も存在しますが、それでも「基本の距離感」とでもいうべきものは確定しているでしょう。

しかし、デジタル画像の普及以降、多くのデジタル画像は「現物の物理的大きさ」を失いました。そういったデジタル画像をパソコンやスマホで見るとき、画像との距離なるものはもはやうまく定義されていません。モニターと眼との距離はあるでしょうが、それは「画像との距離感」とは別のものでしょう。人は、デジタル画像との距離が定義されないまま(ある意味「一定の距離を保ったまま」)画像を拡大縮小するようになります。そして、距離や画材や環境と切り離された“純粋な”要素として拡大縮小を理解します。ここで、解像度なる概念が初めて他の要素から独立した強い存在感を持つようになるのです。

「解像度が高い」がほめ言葉になる価値観、解像度の高さが構図の良さや色使いの良さと並ぶほどの大きな特徴になっている価値観は、デジタル時代特有の感覚に基づいたものなのです(注1)。

RGB的色彩感覚の文化:透明感

次に、RGB的色彩感覚とはどんな価値観なのでしょうか。

RGB的色彩感覚とは、旧来のCMY的色彩感覚と比較したとき、新たに登場した特定の色彩感覚であり、そうした色彩感覚に基づいて色使いを評価する考え方です。

(ここから述べることは、中学までしか美術教育を受けたことがない私が、素朴な印象論に基づいて美学的な議論を始めようとするもので、どの程度の妥当性があるのか自分でも自信がない面があります。それでも、多少でも絵をかじったことのある人には容易に理解してもらえる考えだと信じているのですが……)

実のところ、私がRGB的色彩感覚という発想を得たのは、文化分析でも美学論議でもなく、『「百合」とか「感傷マゾ」とか「新海誠が好き」とか「エモい」とかの人がいかにも好きそうな画像って、なんか共通点あるよな』という(偏見まみれの)直感によるものでした(注2)。

ここで私がイメージした「ある種の人々がいかにも好きそうな画像」というのは、より具体的に言うと「青っぽくてハレーション強めで、大きく切り取った空をバックにやや逆光で少女を配置するような画像」のことです(コミックLOの表紙みたいな感じ、と言ってもおそらく間違いはないでしょう)。この画像が持っている特徴を、もう少し明確に定義してみましょう。

ここから使っていくのが、「CMY的色彩感覚とRGB的色彩感覚」という対立項です。

まず、CMY的色彩感覚について。

絵の具を使って彩色するとき、基本的に色はCMY的な色彩感覚で構築されます。

絵具での彩色というのは、言うなれば「闇の足し算」であり「光の引き算」です。三原色はC:シアン、M:マゼンタ、Y:イエローの3色になります。色というものは混ぜれば混ぜるほど暗く濁っていくもので、三原色全てを混ぜると黒色になります。

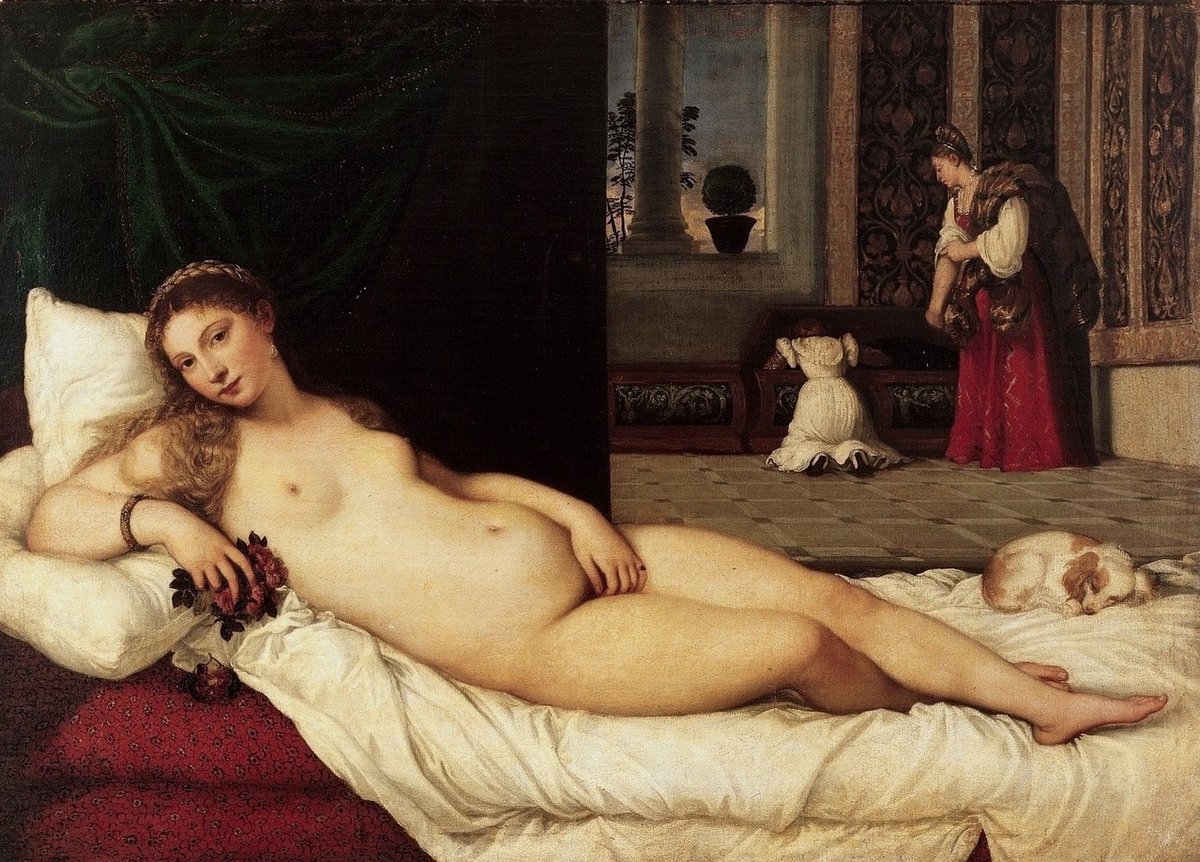

ウルビーノのヴィーナス(1538)

私のイメージでは、絵の具を使った絵画は基本的にすべてCMY的な色彩感覚で描かれた絵画に当てはまりますが、イメージとしては特に油絵をイメージするのがわかりやすいでしょう。

次に、RGB的色彩感覚について。

デジタルで彩色するとき、(馴れた人が描くと)色はRGB的な考え方で構築されます。

デジタルでの彩色というのは、言うなれば「光の足し算」であり「闇の引き算」です。三原色はR:レッド、G:グリーン、B:ブルーの3色になります。色というものは混ぜれば混ぜるほど明るく透き通っていくもので、三原色全てを混ぜると白色になります。

『空の青さを知る人よ(2019)』ティザービジュアルの一つ

たとえデジタルのツールを使っていても、デジタル慣れしている人でないとあまりデジタルらしい彩色にはならないことも多いですね。でもまあとりあえず「pixivっぽいの」をイメージしたら、私が言わんとする“RGB的な絵”には合致するはずです。

CMYの色の世界とRGBの色の世界は、一つの世界を別の方法で再現しているというものではなく、最初から別の世界が構築されているものです。

(私自身も含めて)絵画素人的には、「この物理宇宙には光は1種類しかないんだから、CMYとRGBはただ方法が違うだけで、CMYで描ける全ての色はRGBでも描けるだろうし、RGBで描ける全ての色はCMYでも描けるだろう」と思ってしまいがちです。しかし、いざ絵画を描いてみると、現実には全くそうではありません。世の中には、CMYでしかうまく出せない色とか、RGBでしかうまく出せない色というものが存在します。

例えば、初音ミクの髪の色などはRGBでしかうまく出せない色の代表格と言われているようです。だから、ネットでみつけたミクさんのかわいい画像をDLしてインクジェットプリンターで印刷してみると、モニターで見たときに比べてなんか物足りない、なんてことはよくあるそうですね。

CMYでしかうまく出せない色、と言われると、どんな例が適切なのか私にはよくわかりません……。あまり自信がありませんが、初代ウルトラマンの赤(近年よく見られるスカーレット寄りの赤ではなく、放送当時のスチールに多いバーミリオン寄りの赤)はそういう色の一例ではないでしょうか。怪獣図鑑で目にするときに比べ、ネットで見るときのウルトラマンには「なにか違う」という感じが私には感じられます。

現在のように「透き通った青さ」を重視する美的感覚が登場してきたのは、お絵かきソフトとお絵かきSNS(要するにpixiv)の相乗効果によってデジ絵が大衆化して以降のことではないでしょうか。デジ絵が大衆化するまでは、都会の夕焼けのような「ギトギトした紅さ」が注目されることはあっても、田舎の朝焼けのような「透き通った青さ」が注目されることはほとんどなかった、ということです。

もちろん、昔のひとだって、旧来のCMY的な感覚とは別の色感覚を追及しようとしたことが全くなかったわけではないでしょうし(印象派の筆触分割とか)、その過程の中で「透き通った青さ」が発見されたことも何度かあったでしょう。ただ、それが多くの人に共有され、また一部の文化圏の人々にとって強迫観念にまでなったのは、まさしく現代が初めてなのではないでしょうか。

「空の青さ」と同様、RGB的色彩感覚の影響を強く受けているであろう色として「肌の白さ」がいえるかもしれません。

例えば、江戸時代までは、女性の肌の白さと言えば、おしろいを塗ったような「濁った白さ」が好まれていましたが、令和には、みずみずしそうな「透き通った白さ」が好まれています。この「肌の白さ」の理想像の変化には絵具からテレビへの媒体の変化等々がかかわっているのかもしれません(ただ、江戸時代と令和との間のどこで変化が起こったのかはよくわかりません。また、「陰翳礼讃」で言われているような、陰影それ自体の価値の変化も要因としては大きいでしょう。そんなわけで、「肌の白さ」は「空の青さ」よりも例としての強度がいくぶん劣るということは否定できません)。

RGB的色彩感覚の文化:色の恒常性の利用

RGB的といえる色彩感覚の特徴をもう少し広げてみましょう。これも感覚ですが、「ある種の人々がいかにも好きそうな画像」の特徴として、もう一つ言いたいところがあります。

それは、そういう画像では、「色の恒常性」に基づいて着色できる範囲を最大限活かし、環境光への依存度が高い彩色を行っているということです。

ここに挙げたのは、『空の青さを知る人よ』のティザービジュアルの一つです。この画像の、例えば人物の肌の色に注目してみましょう。4人の肌の色は、部分的に切り取ってみるとよくわかるように、文字通りの肌色では着色されてはいません。とくに右上の“しんの”の肌はその傾向が顕著で、彼の顔に当たる部分は、色単体で言えばこげ茶色というべき色で着色されています。

しかしわれわれの脳は、彼らの肌の色を、4人ともだいたい同じくらいのうすだいだいとして認識します。それは、私たち人間の視覚では、周りの光の色調に合わせて物体の色を見かけの色から補正する機能がはたらいているからです。この機能こそ「色の恒常性」です。

その機能が、私たち自身が思っているよりもかなり大きな程度はたらいているということは、例えばいつかの「このドレス、青黒に見える? 白金に見える?」問題でもよくわかります。

RGB的色彩感覚は、CMY的色彩感覚が利用している範囲よりもいっそう広い範囲まで(言い換えれば、大胆に)色を選択しているという点で特徴的ではないでしょうか。RGB的色彩感覚に基づいたイラストは、「色の恒常性」原理が許す限りで、物体本来の色から(ある意味)最も遠い色使いをしていると言えるのではないでしょうか。

もちろん、CMY的色彩感覚の時代にも、「色の恒常性」原理に基づいて、ある物体を「本来」の色とは違った色(見かけの色)に着色したということはあったでしょう。しかし、それが行われる頻度と範囲が、CMY的色彩感覚の時代にはより少なかったのではないでしょうか(それはおそらく、写真以前の時代には、朝焼けや夕焼けといった、あまりにも変化しやすい環境光のもとでの描写、というテーマは、描きにくいがために注目されづらかった、という事情に拠るのでしょう)。

以上、透明感と色の恒常性を中心にして、RGB的色彩感覚について説明してきました。

「CMY的色彩感覚とRGB的色彩感覚」という二分法は、絵画の歴史全体を分類する意味では、さほど有効な議論にならないでしょう。CMY的とRGB的以外にも、浮世絵やリトグラフの色彩感覚とか、いわさきちひろの水彩画のような非常に淡い色彩感覚とか、注目すべき色彩感覚が美術史にはいくらでもあるからです。

だから、私がRGB的色彩感覚という価値観を提唱するのは、あくまでCMY的色彩感覚との比較を前提にしてです。逆に言えば、「CMY的色彩感覚からRGB的色彩感覚へ、一部の文化が移行している」というストーリーを語るうえでは、RGB的色彩感覚という概念はある程度の妥当性を得るのではないか、と私は思っています。

RGB文化

以上挙げてきた、「映像重視」「解像度重視」「RGB的色彩感覚」の3つの特徴をゆるやかにまとめあげるものとして、「RGB文化」という架空の文化を、私は提唱したいと思います。冒頭の“何か”の最終的な正体とは、「RGB文化」です。

私が(多分に偏見にまみれながら)知る限りでは、「百合」や「感傷マゾ」や「新海誠」や「エモい」等々のいくつかの文化は、その文化の性質からして必須ではないものの、なんらかの理由で「RGB文化」との親和性を高めているのではないでしょうか。また、それらの文化の間で直接的な類似はありませんが、「RGB文化」を介した間接的な類似性を見せているのではないでしょうか。

もちろん、ここまで読んでくるとわかるように、「RGB文化」にまとめられた複数の特徴は、互いにゆるやかなつながりを持っているだけで、これらの間にも必然的なつながりはありません。そのため、あるサブカルチャーが、「RGB文化」のうち特定の特徴のみを摂取し、一部の特徴からの影響を省く、といった柔軟な取り込みも考えられます。

例えば、これを書いている途中に、『「感傷マゾ」の人々は映像重視かもしれないし、RGB的色彩感覚かもしれないが、解像度に関してはむしろ粗いことを尊ぶ傾向があると思う』という意見をいただきました。もしそうだとすれば、「感傷マゾ」は「RGB文化」の「解像度重視」以外の部分のみを摂取した、ということになるでしょう。

例えば、「新海誠」は「解像度が低い」という特徴を持っている、という批評を行っているブログが存在するようです。

もしこの批評が正しいとすると、「新海誠」は「RGB文化」の「解像度重視」以外の部分のみを作風として活かしている、ということになるでしょう。ただ私は、このブログのこの批評はあまり的を射ていないと個人的には考えていますが(注3)。

「RGB文化」なるものが存在する……こんなストーリーを描いてみるのは、あなたの同意を得られたでしょうか。私の個人的な思い込みと決めつけにすぎないのかもしれない、と思うところもあります。この一連の考えが、狙いを外していないといいのですが……。

注1:この「解像度重視の文化」という話を始めようと思ったとき、「この話、アウラ論と接続しそうだな」と思ったのですが、書いてみるとあんまり接続しませんでした。もしこの話をアウラ論とうまく接続できた方いましたら、ぜひ教えてください。

注2:この見方は偏見まみれであるがゆえに、さまざまな方面からの正当な批判を受ける必要があるでしょう。例えば、『この文章で「百合」と言って指しているところのものは、近年の男性オタクを中心とした百合の展開に終始していて、少女小説やエス文化に代表される原初の百合が射程に入っていない』という指摘を受けました。私はこういった批判を受け止めて次の議論につなげなければいけません。

注3:肉眼の色収差を作画として表現するほど「リアリティ」に執着する「新海誠」流の作画を、はたして「この作画は解像度が低く、この解像度の低さはリアリティに対して両義的で、場合によってはリアリティを高めうる」と言うことはできるのでしょうか? 「ボケている」ということと「解像度が低い」ということは似て非なる現象であり、「ボケている」という新海作品の特徴は、ストレートにリアリティを高める方向に寄与していると私は考えます。新海作品のシーン中で背景がボケていることがあるのは、「被写界深度」という概念を画面作りに持ち込んだ、一種の「リアリティ」の追求なのではないでしょうか。また、こういった意味での「リアリティ」を追及するということは、「カメラ的であることがリアル」という、現代に独特な考え方を反映しているあかしでもある、と私は考えています。