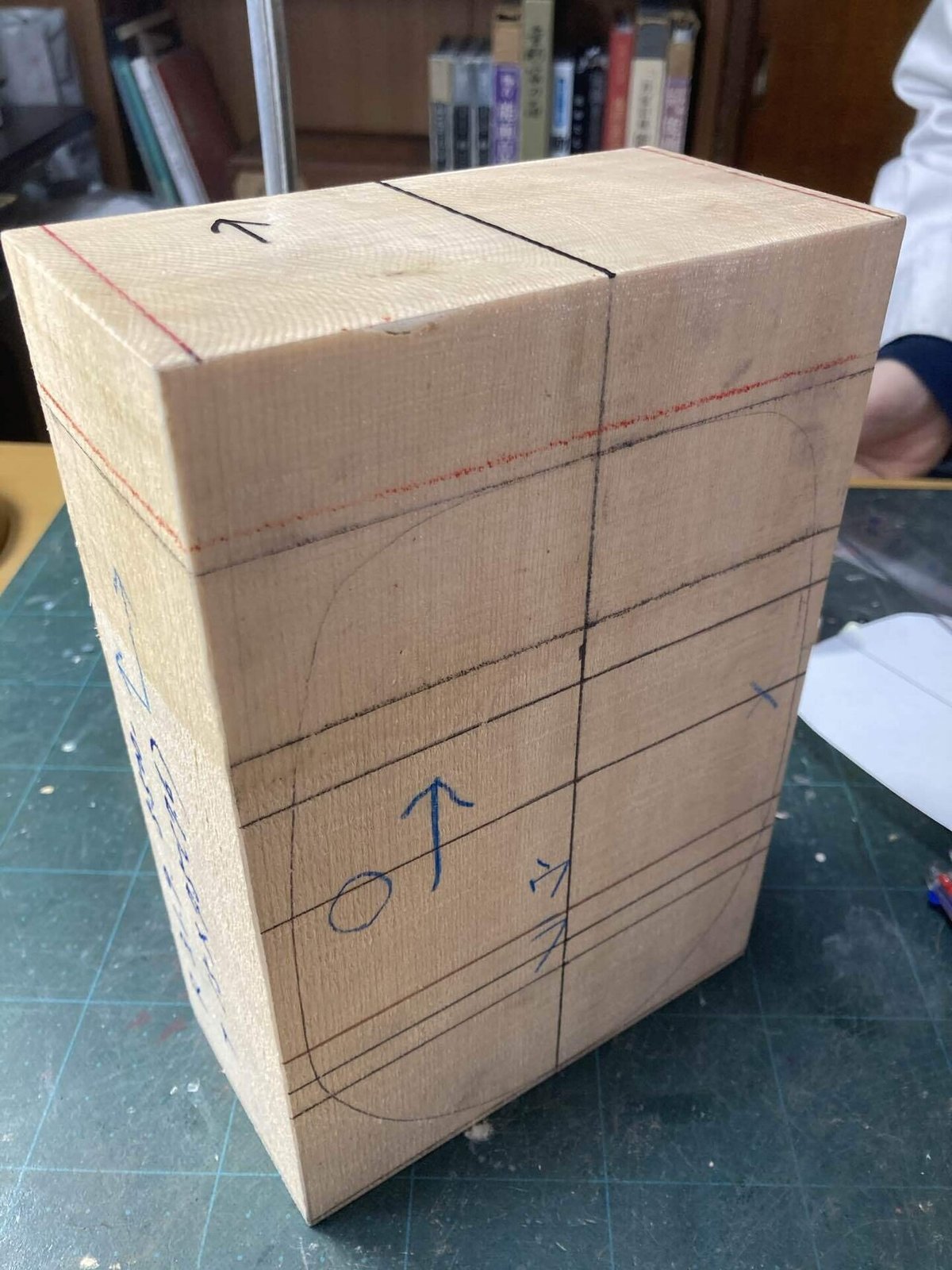

こんな角材の中に狂言面の素があったのでござる

和ろうてござるか〜

先だって狂言面を打ち始めた契機や狂言面のことについてお話ししてござる

狂言面を作り始めてようよう一年ではござる

実際に打ってみると一手一手は地道なものでござる

さりながらいっそう面も狂言も面白いものだと

感じるようになってござる

このブログでは狂言好きのわたくしけんすけ福のかみが

もっとも狂言らしい登場人物“太郎冠者”となって

狂言へとご案内するべく描いてござる

なにとぞ和らいだお心もちにて読うでくださりませ〜

始まりは檜の角材でござる

作る面によって

元となる角材のサイズは決まるそうでござる

大きな面、厚みのある面ならば大きく

女面や爺、婆の面などは薄く面積も小さいものが多く

その分角材も小さいのでござる

この角材はすでに十分に乾燥させてあるもので

乾燥できていないと歪みや割れの原因となりまする

紙で誂えた型を当てて製図でござる

手本となる面を写して作る場合は

その手本のサイズを正確に写し取った型を元に

角材に線を入れまする

裏側の輪郭、縦の中心線、額の高いところや、目の高さ、鼻のテッペンなど

横断して凹凸が写し取られた型があるのでござる

ここより鋸や鉈、ノミといった道具を🪚遣うて

粗く形を出してまいりまする

今回の面をはじめ、多くの狂言面は鼻がいちばん高いところになりまする

人の顔はたいていそう云うものでありましょうけれど、中には両頬や顎、額などがとび出ているものもありまする

この次は縦の中心に沿って少し大きめに誂えられた型に合わせて少しずつ削り進めまする

横から見てこの型より高くなることはないため

平行に削り落としてまいりまする

また裏面の外枠も最外側で引いた線から内に削り入らないように注意して整えてござる

ここから徐々に手が細うなってまいりまするが

こんにったこの辺りにいたしましょう

またお目に掛かれましたら嬉しゅうござる🤗

この狂言noteはけんすけ福のかみが

大蔵流茂山千五郎家 島田洋海社中にて

狂言を学んだことをモトに

実際に狂言を(できれば生で)観て

和らいでもらいたいと願うて描いてござる🖋