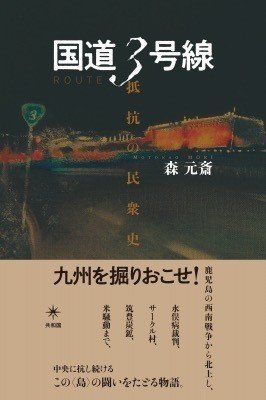

森元斎さん(長崎大学大学院准教授)ー『国道3号線』インタビュー・3

三池炭鉱問題

森 あとは例えば、谷川雁自体が水俣出身というのもあります。水俣病の運動には全然関わったりはしないですが、この本の中でも論じたのですが、谷川と石牟礼の対決は重要です。石牟礼は前近代的な水俣を表現しています。かんざしとか、狐とか、妖怪とかがよく出てきて、美しくて不思議な、不可思議な場所として描かれます。谷川はそれを辛辣に批判するんです。そんな、チッソが来る前の水俣だって良かったのか?そうでもなかろう?みたいなことを言うんですよね。

杉本 そこはね。森さんが研究されている哲学的なものとも絡んでいるようなので。その点は、正直言って僕の知識では読み取りきれなかった部分でもありますので、もう一回あとでぜひ改めて教えてもらえたらなと思うんです。で、少し3号線から離れて大牟田は福岡県になるのかな。そこでは三井三池の炭鉱問題ですけど。これもまたすごいなと思ったんです。実は『三池ー終わらない炭鉱(やま)の物語』というDVDを見たんですけど、熊谷博子さんという監督の作品ですね。三池に関してのガイダンスとしてはものすごくわかりやすい。

森 すごくわかりやすいですよね。

杉本 よくぞこれだけたくさんの人たちの証言を拾ったなと思ったんですけど。

やっぱりひとつは1960年ですか。僕も社労士の勉強をしていたときに労働法沿革みたいなところで必ず三池闘争の話というのは出てきたんですけども、内容は全く知らなくて。森さんの本を読んで初めて知りました。水俣の話もそうです。僕はほとんど名詞的に知っていただけで、問題の中身って全然具体的に知らなかったんです。たとえば総労働と総資本の闘争と呼ばれるほどの大闘争とか、そのゼネラルストライキの中で、生活がある以上操業を再開してもらい働かなくてはいけないと考える人との間で組合が分裂して、第一組合と第二組合みたいなものができて、炭住というか、炭鉱住宅の中でもそれまで共同体的に一緒にやっていたんだけど、亀裂が生じてしまうくらいの闘争であったということ。

あともう一つ、後半の大きなポイントは1963年くらいでしたかね。戦後最大の炭坑事故が起き、その事故で亡くなった人もたくさん出たし、その後は一酸化炭素中毒の後遺症で坑夫の人たちが苦しんでいるときに、炭鉱夫の奥さんたちの悩みと闘い、というのかな。頑張りというのかなあ。そういうのがすごく印象的で。女性たちがやっぱり光っていて。炭坑というとどうしても男性的なイメージが強いんですけど、その妻の人たちの踏ん張りとかが何とも凄いなと思ったんですよね。この辺りの感想とかをいただければと思うんですけど。

森 そうですね。やはり総資本対総労働という闘いがあったというのはいろんな日本の戦後の労働運動を考える上での分岐点というか、そう考えられて、その良し悪しというのはもちろんあるんですけど、その闘いにおいて、最初は勝っていったというのはすごく重要だったと思います。その一方で一労二労に分断していくというのは企業とか、国家とかがやっていくひとつの技を覚えちゃったというか、そういう意味ではわれわれもそれに振り回されたくないよねというのは非常にある訳で。じゃあどうする?ということはそれぞれの持ち場でいろいろ何とか避けるべくやっていくしかない問題なんですけども、これについては少しでも伝えていきたい。書いた本のちょっとした読者の想定はしていて、それは僕の場合はやはり学生なので。学生にわかるようにということで、そういうことが起こりうるのだよということをちゃんと伝えようと思って書いたのはあります。で、その時代にそれを横目で見ながら、大正炭鉱の「大正行動隊」は大牟田に向かって花火を打ちあげたりするわけですね。

杉本 ほう。

森 同時代に多くの炭鉱で運動が非常に盛んに行われていたという意味では、画期的な出来事だったんじゃないかなという気がします。

杉本 筑豊ですもんね。北海道も非常に炭鉱が多かった。象徴的なのが夕張で、今は全国での唯一財政再建自治体ですけども、夕張がある空知地方にはたくさんの炭鉱がありました。やはり炭鉱事故とかは僕も幼い頃ですけど、けっこう記事になっていて、炭鉱は北海道も九州と並んで大きな産業の位置を占めていた地域だよなあって。森さんのおそらく結論のひとつとして、自分たちの土地のことも調べてみるべし、という話かなとも思うので、“うーむ、なるほど“と思うところです。そこで、谷川雁さんという名前も出ましたが、「サークル村」という雑誌に絡めて、ページを多めに割いていますよね。実は石牟礼道子さんも元々サークル村出身であると。

谷川雁とサークル村

杉本 オーガナイザーとして谷川雁さんとか、谷川さんと同居された森崎和江さん。あと、上野英信さんとかがいらっしゃるわけですが。ここら辺はちょっと運動論とか、炭鉱問題とか水俣病とも関わりつつ、文芸の話にもなっていくわけですけれども。その辺りのお話を伺えれば。

森 そうですね。まあいくつかの層では言えるんですけど、一つは労働運動として非常にラディカルな闘争をやっていた。つまり共産党とは異なる仕方で、まあ共産党の支持を当初は受けてたんだけれども、のちに自分たちの力で運動を立ち上げてやっていったということは凄いことです。

杉本 そこでまず谷川雁さんという人が元々九州出身なんですけれども。このかたは東大出身でしたっけ?

森 はい。

杉本 で、戦後に九州に入ったのは元々共産党のオルガナイザーみたいな形で九州に入ったのですか?

森 北部九州のある新聞社で働いていて、そこで記事を書いたりしながら生活していました。最近は坂口博さんや数多くの研究者たちが、匿名だけれども、確実に谷川雁が書いた文章だよねみたいな仕方で、再発見されていっているようです。新聞社を経て、結核になっちゃった時に阿蘇中央病院というところに入院して、その時に素朴ないろんな人たちに出会っていって、彼はエリートだったんですけれども、ある種の「民衆知」かもしれないですけれど、相互に癒されていったという経緯がある。そこからおそらく一貫して晩年に至るまで、労働者と共に、あるいは民衆と共にいるということを彼なりに考えていたと思います。「オレの私兵」という酷い発言があったりするんですけども、それでもなお、地元の大正炭鉱の自主組合、*大正行動隊とともに歩んでいきます。

杉本 ああ、「私」の兵ということですか。ふむ。

森 そういう発言もあったという話も聞くんですけれども、多分その一方で運動と共にあるということは事実大きかったし、そこはやっぱりきちんと救ってあげなくちゃいけない。ともすれば谷川と、民衆とともに立った石牟礼という区別が対置されがちなんですけども、その辺の側面はうまく書けたかどうかは分からないんですけれども、「そうでもないよ」という仕方で書いたつもりはあります。

杉本 それは伝わります。

森 晩年に至っても子どもたちと一緒に勉強会したり、そこはすごく面白い。彼もある時期ある種、一旦忘れ去っていた気もしますけども、基本的には一貫して考えていった問題系があるんじゃないかという点については、この本で浮かび上がらせることができたかな、という所です。

杉本 この「サークル村」って、話が変わるみたいですが、いわゆる僕らが普通現代で考えるサークルというのは大学のサークルとか、文学サークルとか、そういうような感覚で見がちなんですが、この谷川雁さんらが主導するサークルというのは意味合いが少し違ってくるんですよね?現代でいうサークルというと、割とゆるく個々人が素朴にグループを組んで文芸誌を自分たちで出すとかね。そういう世界とはもっと違うものなんですよね?きっと。

森 まあでも、サークルになるというのはいろんな点であり得ると思うので。サークルが仕事になることだってあるだろうし、革命に至る運動の拠点になることもあると思うので、別にあまり大差はないんじゃないかなと僕は思っています。

谷川と石牟礼の「あいだ」

杉本 なるほど。それでは谷川雁さんに関する記述で、ちょっと私自身が読み取りにくかった点について。3年前のインタビューでうかがった時も森さんは「オルタナティブ」と「レボリューショナル」という比喩で話をしてくれたと思うんですけど、この本で言うと172ページのところで、さっき言われたように、石牟礼さんによる水俣病以前の水俣的な世界?。他の人の話の中で確か石牟礼さんの場合、自分の少女時代がひとつの原点でずっと一貫してそこにこだわっていた、みたいな話を聞いたことがあるんです。そういった前近代的な、自然と感応するというか、フィーリングを通いあわせる、ポジティブなフィーリングを通わせるということが一貫して石牟礼さんのアイデンティティというか、生き方であるのに対して、谷川さんという人も、若い時に「東京に行くな」と言った人でしょう?「田舎に残れ」と。で、その人がまた東京に戻って仕事とか始めて、またその後に宮沢賢治を通じて農村的世界ということ。あるいは自然と人間の関係みたいなところに戻って考えていったと思うんです。そこでこの谷川雁が考えている「ムラ的なもの」と、石牟礼さんが考えている「ムラ的なもの」は本でもどちらかのみで評価できるものではないと書かれていたと思うんですけど、ただやっぱり森さん自身は、谷川的なものにある種革命的な世界を目指す立場として、可能性をみているように思ったのですが。

「可能的な世界」と「潜在的世界」でしたか。「可能的世界」がオルタナティブで、「潜在的世界」がレボリューショナルという形で書かれていましたね。この辺がなかなか、読み取りが難しかったところなので、今回のお話の中で最も詳しくお聞きしたい点なんです。

森 いちおう石牟礼さんはやっぱり「可能的」なあり方というか、オルタナティブなあり方をしている人ですね。で、一方で谷川雁さんは潜在的というか、レボリューショナルなあり方。そのように一定程度腑分けできるんじゃないかなと思います。まあ実際まるまるそれが当てはまるかどうかは自信がないと言えばないのですけれども、僕はそのように読んだわけです。石牟礼さんに関していうと、「可能的なもの」というのは実現不可能。で、潜在的なものというのは実現しかしない。

杉本 実現しかしない?

森 はい。その意味では「可能的なもの」というのはある社会のありかとは違う、理念的なあり方で、違う解をただ出してくるという。それはそれで間違っているわけではなくて、面白いオルタナティブなものとしてある。その一方で「潜在的なもの」というのは現在の中にフツフツとあって、それが何かしらの仕方で出てくるものであり得るわけです。その意味ではレボリュルーショナルというふうに捉えられる。石牟礼さんはそれこそ少女時代の話をモデルとして、ありもしない実現不可能な世界のあり方というものを描いていて、そういった理念を持つことによって、そこへ届かないなりにも向かって行こうとすることは、非常に重要なことではあります。その一方で潜在的なほう、谷川雁的なほうは実際に子どもたちと一緒に宮沢賢治を読むという仕方で子どもたちとの間で自分の知り得るムラ的なものを共有して、子どもたちにゆくゆくは何か芽吹いていくかもしれない、ということに賭けていく。子どもたちは未来です。私たちが存在しない未来にいきます。潜在的な世界に開かれています。ホワイトヘッド哲学にひきつけて、思い切って潜在性という観点で見てみると面白いんじゃないかなあと考えています。端的に言えば時間なんてものは流れてないんですよ。

杉本 ふむ。時間は流れてはいない…。

森 時間なんてものは流れてなくて、「時間は流れてない」という一個のユニットの中で、現在/過去/未来が単にある。その意味で、あらゆるものは全て、潜在的でしかないというか、過去にあった出来事も実は同じ現在の目の前にあることとしてしか認識できないというか。

もちろん本書では時代区分が近代以降というものに区切っているので、近代以前、要するに江戸時代となった時にはまた違うものが見れるのかもしれないですけど、仮に時間は流れてないという風に考えた時に、その中の「現在・過去・未来」というものは、常に形は変わって、バリエーションで何かしら実現をしていくのではないか。そういうふうにいちおう捉えています。本当はフーコーとかを持ち出した方がわかりやすかったのかもしれませんが、ホワイトヘッドでもそういうことは言えるなぁと思い、そう書きました。ちょっと失敗したかもしれませんが、どうでしょうか。いずれにせよ鶴見俊輔さんに会ったこともないし、原田さんだって遠目でしか見たことしないし、石牟礼さんも遠目からしか見たことがないわけですけど、彼ら彼女らのその思想なるものは例えば「僕」という契機を通じてこの本が書かれているという意味では時間は流れてないですよね。

杉本 存在を感じ取ることで、彼らが自分の中に存在する以上、そこでは時間は「かつて」とか「過去」ではないということですか。

森 はい。

杉本:なるほど。そうするとちょっと分かってくるかな…。で、石牟礼さん的な世界では「かつて」そうなのであって、やはり石牟礼さんの世界観などではこのコロナ以後の世界で、このようにzoomでコミュニケーションをとっている世界は何かはじかれてしまうべき現状ということになっちゃうんでしょうか?

森 うん?コロナが?

杉本 あ、いえ。コロナ禍では石牟礼さんなどが違和感を感じてしまう文明の力学的な動きがいっそう加速していく。先走って言えば、少女時代の石牟礼さん的な考えを人々に押し広げてしまうのは無理があるというか。つまり、かつてあったけれども、それはロマンとしてしか感受できない世界だというふうに見ておられるということでしょうか。

森 まあそうです。でももちろんそれが無駄ではないんです。無駄ではない。そういった戦略が功をそうする事だって絶対あると思うし、それはもう時と場合によるとしか言えないですね。じゃあ谷川雁的なやり方が成功するかといえばそうじゃない場合だってたくさんあり、「どっちということは言えない」というのは現実です。ただそれらを二つ腑分けした上でなんですけども、本書を書いた後に『コロナ禍に読む60冊』(現代思想増刊 2020)でちょっと書いた文章があります。ある種この谷川と石牟礼道子の「あいだに立つ」というのがすごく重要な事なんじゃないかなあという気がしています。何か下にあるフツフツとしたマグマのようなものが、それがどこにいくかもちろんわからないけれども、その都度その都度僕らが水路づけを行なってあげる。アナライズ(分析)してあげること。そこがすごく重要な気がします。例えばよくある話なんですけども、ファシストとアナキストは似た者同士、要するに元々ある欲望というのはたぶん一緒なんですよ。だけれども、ある一定の水路づけの中で国家という制度とか、既成のシステムとか、それは偽物の制度ですよね?そのようなファクターに入ることによってファシズムへ流れて行ったりすることは大いにあるし、その一方で一定のコミューンだったりとか、個人の在り方とか、あと存在論的に個人を徹底化することだったりすることを考える水路づけをすれば、アナキズムに流れていく。上から砂場でちょっと山を作って、上の方にダムを作ってそこから水が流れて行く時に、一生懸命川を作ってあげる。うまく流れるように川を作ってあげる作業をするのが私たちなのかなぁという気がしています。

杉本 うんうん。なるほど。「なるほど」って、今すぐ全てがわかったわけではないですけど(笑)。なんとなくぼんやりですがわかるような気がします。これが、すると最後のホワイトヘッドの話などでページを割いて書かれたことともつながるようなことなのかなと思ってまして。それはそれで僕の読みは間違ってなかったということでよろしいんでしょうか(笑)。ただ僕はやっぱり哲学はダメで、難しいですね。

やはり結局、近代の産業社会とか、資本主義の社会の中でざっくり言えば2011年とかも同じようなことを繰り返していると思いますし、それは水俣病の頃から、あるいは三池の炭鉱爆発事故後の御用学者の話などもそうですし、似てるなと思わざるを得ない。これはもう、現在も同じかかもしれないですね。こじつけかもしれませんが...。そんな中でも最初に言った、「生命か経済か」みたいな議論にもつながって行くような気がして、やっぱり改めて話を聞いて、変わらない何かをこのまま続けていっていいのか?という問題ですよね。変わらないで、この状況をどうしても続けていきたいみたいな機運のようなものがやはり消えないというか。それに対して「ちょっと違うんじゃないか」というような印象を僕は本書からも感じたんですけども。なんとなく印象としてはあえていま大事な過去を掘っている。それは「僕自身が」です。僕自身が意識的に掘りたいと思い始めている感じがしたんです。それはただ「郷土史」的に掘るというのではなくて、おそらくこの本を読む限り、森さんはそういうわけではないだろうと思ったんですよね。ただ単純にかつてを掘るという話ではないのだろうと。

森 やっぱり何か目の前にある事象を見つけて、何というか、レコード屋に行って、興味深いレコードを見つけて、それをDJでかけるみたいなイメージでこの本を書きました。

杉本 あ、そうなんですか。ははは。

森 DJingの感覚で書きました。

杉本:いや、だからかなりすごいなと思いました。よくぞこれだけ個々に社会的に大きな問題をうまく纏めてくれたと。下手をしたら三井三池闘争と、水俣事件だけでもこれだけの分量で収まらないぐらいの大変なことになりそうですけど。

森 それぞれが一冊になり得る本ですからね(笑)。

杉本 (笑)でも逆にいうと、僕はクラブとかDJとかの現場は知らないですけど、そういうふうに一種のDJ感覚で編集されたという風な感じは、言われてみるとそんな感じはしますね。だから各音、このソウルいいね、このジャズの音いいねとか、DJに教えてもらって、そこから自分でまた自由に掘っていく感じも。そういう楽しみ方というのも不謹慎かもしれませんが、アリですよね。

森 そうですよね。まずはそういう仕方で何か自分たちの足元の革命とかを、この世界の見え方とか、現実の見え方がいきなり変わったりすることもあるんじゃないかなあという気がします。そういう可能性があるゆえに、「だからこのおっさん、こんな感じで振る舞うんだよね」みたいな発見があったりするだろうし。それは良い部分、悪い部分含めてですけど。

杉本 ああ、現実の人を見るときにも応用が効くと。でも本当に緒方さんとか、あるいは原田さんとか。あるいは三池に関して。「私が今これを考えてみる」と言うのは、ちょっとばかり特殊な自分かな?とか思いましたけど。そう言うわけではないんだよね。本質的には。なんでこんなにハマっちゃったんだろう?と思いましたけど。いまの話を聞いたらすごくわかりやすく伝わった気がします。

*大正行動隊ー1960年、福岡県中間市の大正炭鉱合理化に対抗した闘争に対し、谷川雁などが大正炭鉱坑夫などと共に結成した、労働組合や政党の支持なしで結成した自主的組織。

いいなと思ったら応援しよう!