宮沢賢治と地学・気象

2から、或いは、2だけ読んで頂いて一向に差し支えないようにしている。

1.宮沢賢治と地学

もう大分昔のことだが、高校の国語の先生が次のようなことを言っていた。

「芥川龍之介は早世したけれど、あれ以上生きしても(才能を出し尽くしていて)いい作品はもう書けなかったと思う。早く亡くなって本当に惜しいと思う(天才は)宮沢賢治である」

その時は、宮沢賢治の童話と『春と修羅』中の「永訣の朝」しか小中学生時に読んだことしかなかったので、後者についてあまりピンと来なかった・・オノマトペの天才という感はあった・・のだが、芥川については、何となく得心がいった。

科学誌ニュートン別冊(2024)『科学名著図鑑』で紹介されていた『宮沢賢治と学ぶ宇宙と地球の科学』全5巻を最近読んだ。童話作家、詩人であるだけでなく、高校の地学のスコープとほぼ一致する分野に深い造詣があることを改めて認識した。同時に、『風の又三郎』や『グスコーブドリの伝記』などの著作は、童話の形式を取っているとはいえ子供~大人まで楽しめる、より正確に言えば、子供の時に読む際は分からなくても空想が広がる一方、大人になって読めばまた違った面白さが発見できるので、例え子供の時に読んだとしてもまた読む価値がある。冒頭、芥川のことに触れたが、龍之介の短編にも同様のことが言えると思う。

【脱線】NHKの夕刻の人形劇は子供向けか?

NHKの18時台の人形劇に「ひょっこりひょうたん島」、「新・三銃士」などがあった。放送時間的には子供向けだったのだろうが、高校生以上でないと分からないギャグがあったはずだ。脚本は井上ひさし氏、三谷幸喜氏などがやっていたので寧ろ大人向き?一番名作は「ひょっこりひょうたん島」ではあるまいか。この番組を観ていた人はもう高齢者(65歳以上)になっているだろう。

補足①:風の又三郎

『風野又三郞』が先行作としてあり、又三郞は風の精(精霊)であった。『風の又三郎』において又三郞は不思議な少年になっている。

補足②:銀河鉄道の夜

この作品は賢治が何度も書き直したことが知られている。読まれているのは最終稿である。第3稿に興味深い記述がある(最後にジョバンニと会話する不思議な博士が出て来るところなど)。

補足③:高校地学のスコープ

「固体地球」「岩石・鉱物」「地質・歴史」「大気・海洋」「宇宙」

或いは

「固体地球の概観と活動」「地球の歴史」「大気と海洋」「宇宙の構造」

地学というと地球学のようなイメージを与えるが、宇宙(Space)も入っているので英語のGeologyを当てるのは少し的外れと言えよう。

補足④:大学教養過程の地学

2024年度に某大学で学生と一緒に

○上期・・「大地の成り立ちを探る」

○下期・・「大気と水の循環を学ぶ」

を受けた(後者はまだ受けている)。深度や難易度の差はあるにせよ前述の書籍で十分カバーされていると言ってよい。

高校時代、地学は好きであったにも関わらず、生物と同様、一学年度だけで終わってしまい教科書の全てはカバーされず中途半端だった。これは、大学受験をする場合、物理・化学を選択することがディフォルト(既定路線)になっていたからである。大学で生物を専攻し後に生物系の大学教授になった方に聞いたら、やはり受験は物理と化学で受けた・受けざるを得なかったとのこと(公立高校の場合。私立トップの高校少し見たところ、ども科目でも選択ができるところがあるようだ)。

確かに、物理・化学・地学・生物の全てを全範囲学ぶというのは教育時間の観点から無理があるのかも知れない。しかし、「残念ながら災害大国日本」でも書いたよう地震・気候災害・火山爆発のリスクを「眼前の危機」として抱える日本においては、地学は教養として身に付けておくべきではないかという気がする。但し地理Bと地学は元から重複するところがあった。2022年から開始の新教育課程において地理総合が必修となった際、災害関係を中心に地学分野が一定の範囲で含まれているようだ。

「残念ながら災害大国日本」

補足⑤:新教育課程

地理総合が出来たことに併せて従来の地理Bは地理探求に変わった。同時に歴史総合も必修になり、世界史B、日本史Bも世界史探究、日本史探究にそれぞれ変わっている。

補足⑥:地学が学べる高校

早稲田大学高木教授が2018年に行った調査によれば、全国の約5,000の高校の内地学があるのは364校僅かで約7%であった。幸い、筆者の母校はここに含まれている。驚いたのは千葉と並んで沖縄に多いこと、名門校と言われる高校でも地学がない高校が多いことである。

https://sem-mylonite55.w.waseda.jp/geo_edu.html

堅い話はここまでにして、以下で前述の本、授業も参考にしつつ気象と海洋について少しは参考になるトリビア的なことアットランダムに触れる。

2.気象・海洋のトリビア

(1)モンスーンはアラビア由来

日本は温帯モンスース気候帯であり、これにより四季の変化がある、季節風がある、特に梅雨の雨は稲作に必須、ということは小学生でも知っている。このモンスーンはアラビア語から来ている(季節という意味のマウスィムという語。元は季節の行事という意味だった模様)。モンスーンは東アジア~東南アジア(熱帯モンスーン帯)の農業、就中稲作を生んだというイメージが強いが、アラビア語由来であるようインド亜大陸の西側(インド洋西側)にもある。「海のシルクロード」を使ってイスラム商人がアラビア~中国を航海するときに必須であった。2022年にパキスタンで発生したインダス川の大洪水もモンスーンによるものである。

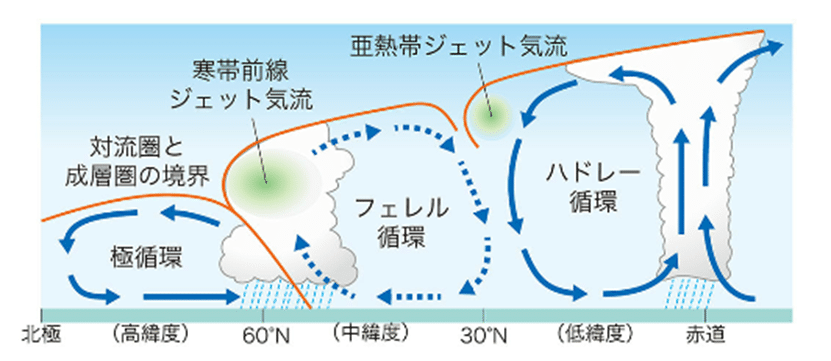

(2)北半球のジェット気流は二つある

偏西風の中で特に風速の強い流れをジェット気流と呼ぶ、ということ位しか知らなかった(気象庁もそう説明)。実際には二つあることを知った。日本では主に寒帯前線ジェット気流を言っているはず(航空機に欧州航路や北米航路と結びつくため)。以下の図の説明は省略する。貿易風、偏西風の向きは地球自転による「コリオリの力」により決まっている。

(3)雲(雲形)の種類と混乱しやすい雲

雲/雲形は気象学上10種類に決められている。この内、見た目の区別が困難なのは以下のものであろう。

いわし雲、さば雲、うろこ雲・・巻積雲

ひつじ(羊)雲・・高積雲

もう一つ付け加えると、授業で「わた(綿)雲」がどんな形か黒板に書いて下さい」との教授の話を受け3人が書いたが全て全体がふわふわしたもので不正解であった。正解は雲底を平ら(水平)にする必要があった。ついでに言えば雲底は灰色がかっている。これは積雲である。

雲の説明は関西電力の情報が非常に参考になる。

https://media.kepco.co.jp/study/17640351

参考までに筆者が撮影した雲を添付(原則、建物・樹木・山・島などが映っていないもの)する。

https://photos.app.goo.gl/uNuCq3gcxREL1maZ8

(4)台風・サイクロン・ハリケーンと竜巻

北太平洋で発生するものを台風、インド洋(+南太平洋も)で発生するものをサイクロン、及びカリブ海で発生するものをハリケーンと呼ぶのは周知のとおり。発生場所が異なるだけで定義は同じという訳ではない。台風は中心付近の最大風速が)17メートル/秒以上であるのに対し、サイクロンとハリケーンは33メートル/秒以上である。多分、後者の二つは発生する数は台風より少ないけれど、規模は大きい傾向にあると思われる。

大規模な竜巻=トルネードといえば米国という印象を持つ人が多いと思う。竜巻の規模を表すF0~F5という段階表示は日本から米国に渡り研究した藤田哲也氏(教授)が提唱して決められたので藤田スケール、Fスケールという(共同提案者の名前を付け藤田・ピアソン・スケールともいう)。他のスケールもあるものの今も国際的にも使用されている。日本ではこれを修正して気象庁が定めたJEFスケールが使用されている(JEF0~JFE5)。また、飛行機事故になり得ることでよく知られるダウンバーストも藤田氏の発見。以下は気象庁の突風の説明。ガストフロントは今まで知らなかった。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/toppuu/tornado1-1.html

(5)海水の濃度の世界一は?

海水の塩分濃度は千分率=パーミルで表す。1キログラム(≓1リットル))の海水中に何グラムの塩が含まれるかということである。海水の平均は凡そ34パーミルなので1キログラムの海水に34グラムの塩が含まれているということである。死海(地中海の一部が取り残された湖)は塩分濃度が高いことで有名で300である。現時点で測定されている世界一は南極のドンファン池の400(以上)である。

オマケ:雨粒の形

雨粒はがよく以下のような形でかかれる。

正しい形状は下図のとおり(数字は直径mm)