一年でプロダクト数が1→5へ。ある新規プロダクト立ち上げの裏側 (PM視点の4つの学び)

はじめに

はじめまして!カミナシでPMをしている、かもしー🦆です。

先日プレスリリースを出しましたが、カミナシは「ノンデスクワーカーの才能を解き放つ」というミッションのもと「まるごと現場DX構想」を掲げており、マルチプロダクト化を進めています。

これまで製品は1つだけでしたが、2024年度中に計5製品のラインナップを予定しており、現在その仕込みを進めています。

そのうちの一つとして、2023年からある新規プロダクトの立ち上げを開始し、チーム一丸となって進めてきました。

そして半年で、顧客ヒアリングを120本以上行って仮説検証をし、正式版プロダクトの開発をスタートするところまで到達しました。

そこで半年を振り返り、また新規プロダクト立ち上げをするときに再現したいと思った4つの学びをまとめます。

正式リリース前なので、プロダクトの内容については言及を控えますが、

書籍にはあまり載っていないようなリアルな学びがあったため、サクッと読んでいただけると嬉しいです!

特に新規プロダクトの立ち上げや新たな価値の探索をされる方々にとって、少しでも参考になれば幸いです!

半年間やったこと

半年間やったことを時系列に並べると、こんな感じです。

①営業仮説の検証から始まり、②コアな価値の特定、③プロダクトストーリー決めを経て、正式版(β版)開発をスタートさせました。

最近読んだ本『Running Lean 第3版』に、検証ポイントが端的にまとまっていたのですが、まさにこの半年は事業性、需要性、実現性の3つを検証してました。この3つの観点を検証し、不確実性をある程度解消して自信を得られたことで、正式版の開発を満を持して開始することができました。

半年間の取り組みをもう少し説明すると、↓こんな感じです。

①営業仮説の検証(事業性の検証)

まず最初に行ったことは、我々が参入して勝てそうかどうかを見極めることでした。

そのため、具体的にターゲットとなる顧客の解像度を上げ、その課題を把握し、どんな価値を提供すれば売れそうなのかという仮説を検証しました。

検証ではさまざまな種類のユーザーに大量にヒアリングすることを重視し、デザインモックを含む営業資料をもとに70件以上のヒアリングを実施しました。

多くのユーザーに営業活動型ヒアリングを初期段階から進めたことが、今回、半年で正式版開発をスタートできる成功要因だったのですが、それについては後ほど詳しく説明します!

②コアな価値の特定(需要性の検証)

次に行ったのは、コアとなる価値の特定です。

今回のプロダクトの対象領域は、アナログで属人的な業務が多いことが特徴でした。そのためプロダクトの強みは、シンプルに考えて「優れたUXを提供することでデジタル化を進められる価値」にしたいと考えています。

となると、どの課題をどのようなUXで解決すれば、顧客が「Wow!こんなサービス待ってた!購入したい!」と思ってもらえるのかを明らかにする必要があります。言い換えると、購入したいと思える決め手となる価値の特定です。

すでにデザインモックや営業資料をもとにしたヒアリングは行っていましたが、ユーザーも我々もどうしても想像で話す部分が多くありました。そのため、実際にユーザーが現場で触れるプロトタイプを数社に利用してもらうことで、本当にその課題をその方法で解決することが喜ばれるのかを検証していきました。

③プロダクトストーリーの特定

上記の検証を経て「だれの、どの課題を、どのような方向性で解決すると、買ってもらえそうか」を確信を持って言えるようになったタイミングで、提供価値の優先度を表すプロダクトストーリーを策定しました。

我々はエンジニアやデザイナーも含めて、10社以上の現場訪問を経験していたので、それぞれの視点を持ち寄りながら議論。顧客が現状できていること・できていないこと・すぐにやりたいこと・いつかやりたいことを踏まえたうえで、理想的な世界へと導くためのステップを設計し、それを短期・中期・長期のプロダクトストーリーに落とし込みました。

・・・以上が、半年間でやってきたことのざっとした流れです。

次に、そこから学んだ、新規プロダクトを立ち上げる際に再現したい4つの学びを書きます。

新規プロダクト立ち上げ時に再現したい4つの学び

①とにかくヒアリングの“量”を稼ぐ

よく書籍や記事に、「沢山ヒアリングしましょう」って書いてありますよね。

重要性はもちろん分かってはいるものの、数を集めるのも難しそうだし、実際ヒアリングしていると時間かかるので進捗が遅くなりそうだし、想定ターゲットに絞って30件くらいヒアリングすれば十分かな、と最初は思っていました。

しかし、本当に“量”が大事でした。

さまざまなユーザーにたくさんヒアリングしたいという思いから、メルマガを配信したところ、予想外に多くの返信をいただくことができました。その結果、70件以上のヒアリングをさせていただくことができたのですが、これが非常に良い結果をもたらしました。

【何が良かったのか】

大量に顧客にヒアリングさせていただいたことにより、全体地図が描けたうえで、最も優先して価値を届けたいユーザー像を特定できたができたことが大きかったです。

想定していたユーザーと類似しているユーザーとの違いや、ターゲット外のユーザーが明確になったことで、相対的にターゲット像が浮き彫りになりました。

さらに、新規プロダクト立ち上げでは課題も解決策も両方とも幅があるので、どちらか一方を先にピン留めしないと、ピポットする際に軸がずれてしまい収集がつかなくなりがちです。しかし今回は、自信を持って顧客と課題を早期にピン留めできたため、その後の検証やプロダクト開発をスムーズ進めることができました。

【どうやったのか】

まずアポ獲得の方法についてです。既存ユーザーに紹介してもらったり、社内のツテで有識者を紹介してもらうなどしましたが、量を担保したいときにはメルマガがおすすめです。

ハウスリストに送れば費用もかからないですし、まっさらな新規顧客にアプローチすることで、忖度ないリアルな反応を知ることができます。

今回はハウスリストに600通送ったところ、なんと30件のアポを獲得することができました。返信率でいえば5%以上!私は以前マーケティングを担当していたことがあるのですが、この返信率は非常に高いです。

結果的に、この返信率の高さからニーズの多さを定量的に確認することもできました。

ヒアリング後は、ターゲットを分類して全体像を整理しました。画像は当時作成した4象限の表をマスキングしたものです。

ポイントは軸の切り方です。業界や企業規模などのデモグラフィック的な属性ではなく、課題が発生する理由を説明する要素で軸を切っています。

実際に70件のヒアリングを行った結果、同じ製造業であっても、生産ラインの特徴や企業規模、部門の人員体制によって、課題の発生構造や課題を感じる業務シーンが異なることがわかりました。

そのため、課題が構造的に発生する理由を軸にすることで、プロダクト要件や提供価値を考える際に、ユーザーストーリーを描きやすいターゲット像として言語化することができました。

②あえてユーザーが負担を伴う意思決定をゴールに置きヒアリングする

ヒアリングをする際、「業務内容と課題を聞かせてください!」というようなフラットなヒアリングではなく、実質商談だったのが良かったです。社内でもプロトタイプ利用ユーザー数をKPIにしており、「プロトタイプ利用企業になってもらうこと」を目的としたヒアリングをしました。

ここで言うプロトタイプ利用は、ユーザーが数週間ベータ版のプロダクトを現場で運用してもらうイメージです。

【なにが良かったか】

ヒアリングに営業の要素を持ち込んだことで顧客の本気を引き出せたため、実際にその価値が売れそうかどうかをシビアに判断することができました。

お打ち合わせの前半では「そのサービス、いいんじゃない」といっていたユーザーが、最後にいざプロトタイプの検討ができるか聞いたところ、「導入は検討できない」というケースもよくありました。

【どうやったのか】

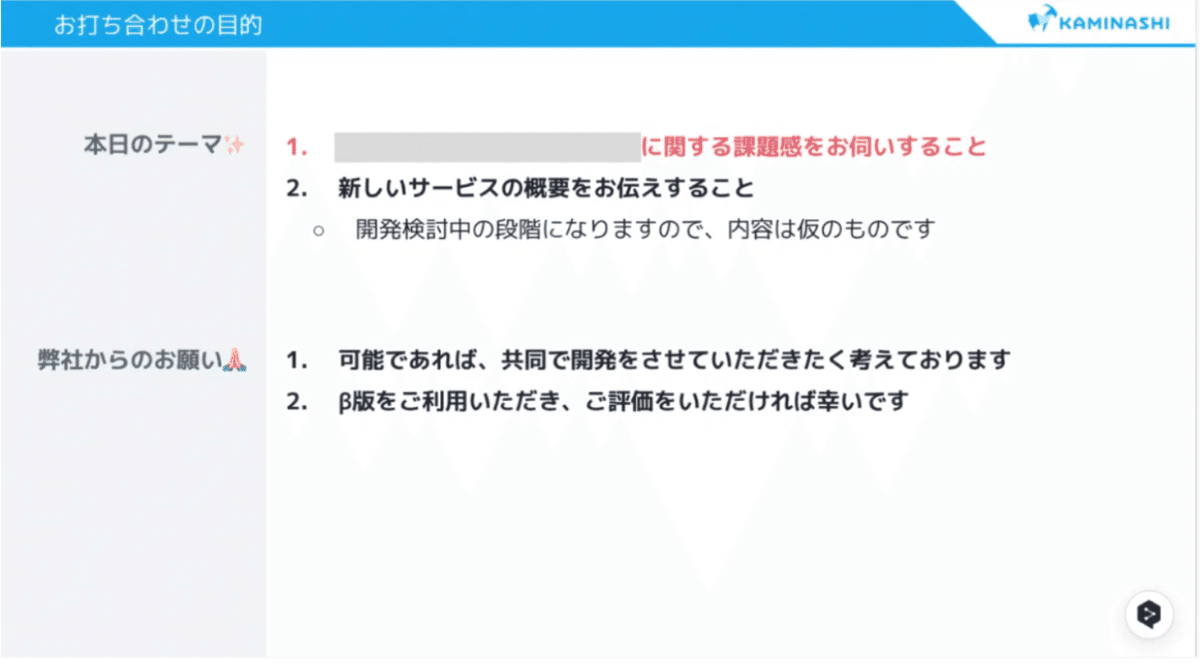

打ち合わせの目的を、以下のように設定していました。

プロトタイプの利用をゴールにして良かった理由は、顧客も一定負担を伴う点にあります。

もちろん、フィードバックをプロダクトに反映させることで、自分たちにとって使いやすいものに寄せられるなど、プロトタイプを利用すると長期的にはメリットもあります。しかし正直なところ、短期的にはこれらのメリットよりも負担をおかけする部分のほうが多く、それが逆に検証する上では重要でした 。

実際にプロトタイプ利用をする際は、ユーザーが現場に説明や調整をしたり、複数回のオンラインミーティングにも参加していただくため、業務負担が大きいです。

これは金銭的な代償ではないものの、工数や調整といった業務負担という代償を払っていただくことになります。

この代償を払ってまで協力していただけるということは、そのプロダクトが課題を解決してくれることを期待しているという証拠でもあります。

そのため、初期段階で顧客をこのような形で巻き込むことができたことで、「売れるものを作る」ための検証として効果的に機能しました。

③アウトプット量を担保することで、検証を前に進める

半年間の探索での一番の学びを聞かれたら、「仮説は本当に外れる」ということです。

【なにが良かったか】

よく「仮説は外れる」と書籍に書かれていますが、とはいえそれはしっかりヒアリングしてないからだろうと昔の私は思っていました。しかし、実際にやってみると、10社以上の現場を見て、100件ほどヒアリングし、構造的に複数人で考えた結果「どう考えても絶対にこれが課題だろう」と確信していたことが実際には課題ではなかった、というアハ体験を何度も繰り返しました。(最高に面白い!)

そこから転じて、とにかく顧客に対してアウトプットして検証することでしか学びを得られないので、新規立ち上げにおいては特に行動量が重要だと実感しました。

【どうやったのか】

半年を振り返って顧客に当てた検証用アウトプットは、営業資料、デザインモック、プロトタイプ、などです。思えば半年間、常に何かを携えて顧客とMTGして検証をしていました。

【なぜできたのか】

よく考えると、PMである私は何も制作していません!

新規プロダクトの立ち上げ初期から、チームにBiz、Des、Engがいたことで、必要なときに必要な量のアウトプットをすぐに生み出すことができたと思います。つまりチーム編成は非常に重要でした。(リソース調整してくださった経営陣に感謝です)

また、検証においては量だけでなく質も重要で、検証後に最大限の学びを吸収する姿勢も大切でした。PMである自分が、責任感から一人で検証結果を整理しなければと思いがちでしたが、数人でペアワークをしながら学びを整理できたことで、効率が良いだけでなく、得られる学びの量が断然増えたことも大きな気づきでした。

以下のフォーマットでうまく整理ができたのでご参考に:

サマリ

・わかったこと(課題、価値、ソリューション案についてそれぞれ)

・わからなかったこと(次検証したいこと)

詳細

・ユーザーの現状と課題

・検証したかったこと

・ソリューション案

・検証から得た事実・ユーザーの意見

・新しく発見したこと

④同期的なコミュニケーションを増やし仮説をすぐ更新する

最後に、チーム内でのコミュニケーションについてです。

【何が良かったのか】

この半年間は探索の時期だったため、顧客に会うたびに仮説が更新され、毎日仮説が変わるような状況でした。

それにもかかわらず、足元のプロトタイプ開発では、PM・デザイン・エンジニアリングの意思決定がずれることがなく、ミッション・ビジョンやプロダクトストーリーといった抽象的なテーマを議論する際にも前提が揃った状態で意見を出し合えていました。

【どうやったのか】

思い返すと、とにかくドキュメントではなく口頭のコミュニケーションが多かったように思います。

具体的にはこんなことしました:

・ペアワークを多く実施(ユーザーストーリーマップ、検証結果のまとめなど)

・顧客ヒアリング後にすぐラップアップする

・隔週で1day オフサイトを実施

・いつでもhuddleやgatherを歓迎

・new joinerのオンボーディングでは、対面で40時間以上一緒にワーク

中でも特に良かったのは、顧客ヒアリング後にすぐにラップアップすることでした。ヒアリング後に”なんとなく感じた”違和感や手応えを、曖昧なままで良いのでチームでゆるく感想レベルで話すことで、考えの微妙なすり合わせや壁打ちができ、チーム内の仮説が超速で更新されていました。

自分が感じた違和感や手応えは、意外と他の人も感じていることが多いもので、「やっぱそこに課題ありそうでしたよね!」「なんか意外と反応薄かったですね」などと感じたことをゆるい気持ちですり合わせることで、仮説の軌道修正が早まり、細かな仮説のニュアンスのチューニングもできました。

さいごに

以上、半年間を振り返ってやってよかった4つのことでした!

なにか少しでも参考になれば幸いです。

もし少しでも興味を持った方がいたら、議論してみたいです!(よければぜひ繋がりましょう!)

また、カミナシは全方位で採用をしているので、カジュアル面談もぜひお待ちしてます!✨