猫には猫の悩みがある

〜前回までのあらすじ〜

90年代のトイザラス(NY店)で、 商品陳列を不思議なルールで勝手に並べ替えてゆくプエルトリコの少年をみたワタシは…

そう、

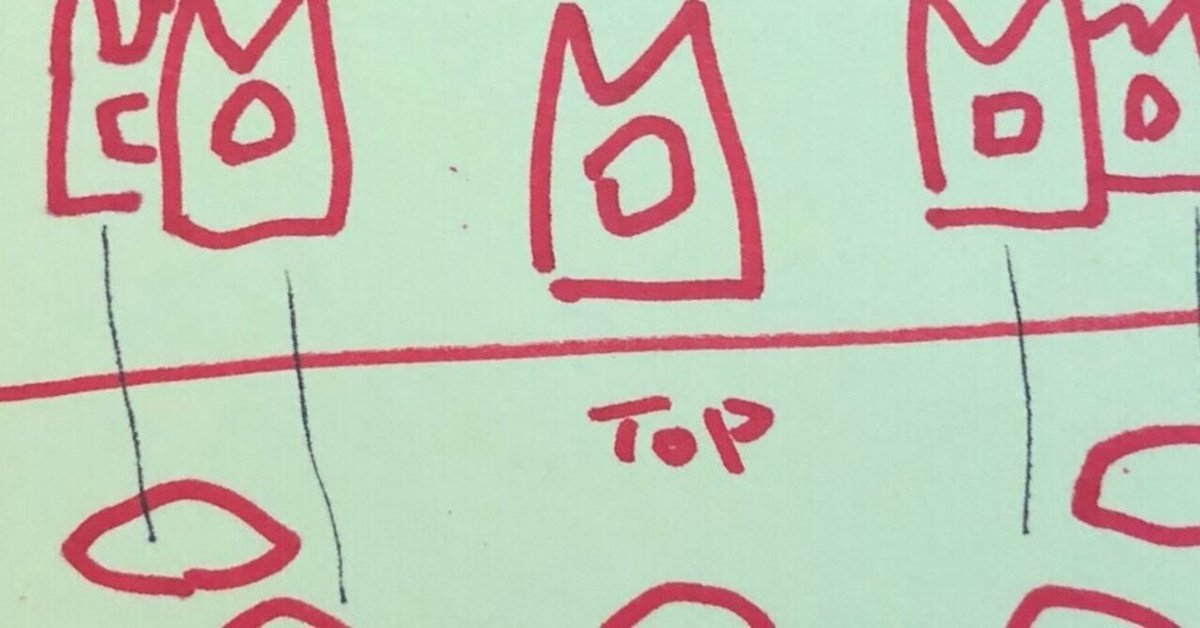

端的にいいますと「三段オチ」です。

ユーザーは、

「a」を提示された後に

「b」を提示されると、 次の

「c」を予想することができます。

【例】

●ユーザーのココロの動き

――――――――――――

a:「あいう」

b:「あいうえ」

↓

c:「?????」

(次は 「あいうえお」 かな?)

――――――――――――

ここで

――――――――――――

c:「あいうえお」

――――――――――――

を提示してはデザインになりません。ユーザーは、自分の予想が当たることに、最初こそ喜びますが、それが続くようであると「ただの"予想確認"作業」と認識し、あっというまに興味を失ってしまいます。

この場合の

「三段オチ」をつかった

私が理想とするパターンは

――――――――――――

a:「あいう」

b:「あいうえ」

↓

c:「あいうえおかきくけこざじずぜぞ」

――――――――――――

となります。

何故か????

理由は3つ。

■その 1

・ユーザーの予想が当たる喜びをあたえるため

「あいうえお」

└ユーザー:ですよね。うんうん。

予想とおり。わたしさすが!

■その2

・ユーザーの予想を超える驚きをあたえるため

「あいうえおかきくけこ」

└ユーザー:え?一文字づつ増えるん

じゃないの???え?え?

■その3

・ユーザーの驚きに追い打ちをかけるため

「あいうえおかきくけこざじずぜぞ」

└ユーザー:まだあるの?えーーっつ!?

└ユーザー:文字は「清 音(せいおん)」だけ

じゃなく濁点も?!

このように

「ユーザーの予想」に対して「肯定」と「否定(裏切り)」をかぶせてゆくことが程よい刺激となり「作業」でなく「たのしい」が結実してゆくのだとワタシは考えています。

さて

これを拡張してゆきましょう。

A

――――――――――――

a:「あいう」

b:「あいうえ」

c:「あいうえおかきくけこざじずぜぞ」

――――――――――――

↓

B

――――――――――――

a:「かきく」

b:「かきくけ」

c:「かきくけこさしすせそだぢづでど」

――――――――――――

↓

C

――――――――――――

a:「さしすせそたちつてと」

b:「さしすせそたちつてと」

c:「さしすせそたちつてとたちつてとなにぬねのはひふへほ」

――――――――――――

ここでも 「三段オチ」をつかいます。

三つ目の"くくり"である「C」は、

「A」と「B」のパターンから、順当に想像されないものを入れます。

「A」と「B」

――――――――――――

・五十音が、ひとつづ、ずれて使われる

・最初は三文字。

・3セットあって、3つ目は違うパターンがくる

――――――――――――

↓↓

「C」

――――――――――――

【予想通り】

・五十音が、ひとつづ、ずれて使われる

・3セットあって、3つ目は違うパターンがくる

【予想と違う】

・最初は10文字

・”違うパターン”の内容がそもそも違う

――――――――――――

「三段オチ」を曼荼羅のように、ミクロからマクロに繰り返すことで、無限的に構成をまとめることが可能だと思います。

ところで、件のプエルトリコの少年はそのあと 奇妙な陳列をその場に残したまま 、とくにダイムを数えることなく去ってゆきました。

次回は「なまけもの歌」です

~つづく~