戦略策定のための適切な「現状分析」の進め方【マーケティング魂~事業グロースの処方箋~ #4】

さて、連載第4回です。

前回の記事(下段参照)では、戦略の構成要素について整理しました。

今回はより具体的な、「現状分析」の進め方について書いていきたいと思います。

なぜ現状分析が重要なのか

「戦略をつくる」というと、どうしても未来の話をメインに考えがちです。

「YoY140%以上の成長を続けるぞ」とか「5年後に上場するぞ」みたいな目標を立てて、

そこに向かって戦略を作っていくというイメージですね。

ただ、よくある落とし穴が、まさに「現状分析の不足」なのです。

現状分析が不足していたケース

現状分析の重要性を理解しやすいように、具体的な例を挙げていきます。

(実際にあった例をもとにしていますが、事実とは異なります)

①分析範囲の不足

某スタートアップにて、YoY150%以上の成長をするために、営業戦略を策定。営業数字はYoYで大幅な改善を見せた。

しかし、実は開発にボトルネックがあり、営業による顧客の拡大とともに答えられない顧客ニーズが一気に増大。

開発人員を増強して対応をはかったが、開発生産性はかえって低下。

営業が提案できる客先も縮小していき、当初目標とは程遠い成長率に。

こちらは、現状分析を営業組織だけに限ってしまったために起こった例です。

戦略というのは、特定の部門や部署だけで完結することはあまりなく、他部署や外部環境の影響を受けます。

例えば営業であれば、売れるプロダクトを作り続けてもらわないと、数字を作りようがないわけです。

部門や部署ごとに戦略を作ると、自然と現状分析の対象が自部門に閉じてしまいがちです。

こういったケースに陥らないためには、組織横断で戦略をすり合わせ、他部門の現状もできるだけ正確に把握しておくことが重要です。

②本質を欠いた分析

Saasスタートアップ某社ではPMFができたと判断。

プロモーション投資を強化し営業強化した結果、契約数が3倍に増加。

次期計画はこの数字をもとに成長計画をつくり、計画にしたがって営業人員を大幅に増強した。

しかし1年後には解約が大幅に増加し、利益が計画を大きく下回る結果に。

採用した人員のコスト負担が重く、人員整理を検討する事態となった。

上記の例は、「事業は契約増で伸びる」と考えてしまったことによる失敗と言えます。

実際にはプロモーションによる認知効果で、とりあえず導入してくれる企業が増えたものの、

ターゲット外の顧客が多くなり、まったくカスタマーサクセスができなくなったりすると、こういう事態になります。

プロモーション開始後の顧客クラスタ分析や、初期オンボーディングの成功率などを適切に分析していれば、こういった事態は避けられたと思います。

しかし、「この手法で契約数が増えた」という表層的な要素だけに注目してしまったことで、大きな失敗につながったわけです。

大きな意思決定をするまえに、現状を本質的に把握しておくことで、こういった失敗は防げるようになります。

適切な現状分析が成功率を高める

事業が伸びており、みんなが浮かれモードになっているときに

「ちょっと待って!ちゃんと現状を正しく分析しようよ!」

なんて言うのは、思った以上に難しいことです。

(自分も浮かれて大きなミスをした経験があります)

ただ、上記でみたように、

適切に現状分析ができていないことで大きな判断ミスにつながります。

どんな状況であれ、大きな意思決定をするさいは、必ず現状分析を徹底すべきです。

適切な現状分析の進め方

ここからは、具体的な現状分析ステップについて書いていきます。

関係者と合意する

自社分析(Company)

顧客分析(Customor)

市場分析

ざっくりいえば、この4ステップを通じて現状を把握していきます。

「最後は3Cの競合(Competitor)じゃないんかい!」と思った方もいるかもしれません。

もちろん3C分析は古典かつ有効な分析だと思います。

ただし、市場や顧客の嗜好性が複雑化した現在では、競合を分析することによる示唆はあまり期待できません。

また、特にスタートアップのように未成熟な市場だと、既存プロダクトが顧客のインサイトに適合している可能性は低いため、

より競合分析の意義は低くなります。

ただでさえ競合の情報というのは正確に分析しづらいため、

市場分析のなかで、競合をまじえて分析するという進め方を推奨します。

1.関係者と合意する

まず最初のステップは、現状分析を進めることに関係者で合意することです。

事業戦略であれば経営層と、営業戦略であれば営業部長と営業企画…といったイメージです。

当然といえば当然なのですが、ここの下準備(根回し?)をしておかないと、割と面倒なことになりがちです。

分析の優先順位が変わってきたり、データ取得の難易度が高まったり等々があるためです。

例えば営業が「現状の人員を1.5倍にすれば目標達成できる!」という分析結果を出したとしても、

経営的に人件費増がNGだったりすると、分析した時間が無駄になります。

本来なら、営業生産性を高めるための分析をすべきという話ですね。

また、プロダクトの利用データ分析のさい、エンジニアにデータ抽出してもらう必要があったりすると、

事前にIT部署との合意形成が必要になります。

「なんのために、どんな分析をするのか」は、最初に関係者とすり合わせましょう。

2.自社分析(Company)

最初に着手するのは自社分析です。

「敵を知り、己を知る」というのが孫氏の兵法ですが、個人的には自社分析のほうを先にやることをおススメします。

なぜかというと、意外と自社の現状認識がそろっていないことが多いためです。

特に採用強化しているスタートアップなどは、中途入社の人材が多く、

自社の現状について認識ギャップが生まれがちです。

関係者が同じものを見て認識を合わせることで、議論の質は各段に向上します。

例えば全社・部署別の売上利益や生産性などの基礎的な定量情報に加え、

商品別の売上や導入企業と主要顧客リスト、主要顧客の営業経緯といった定性情報なども整理しておくと良いでしょう。

※具体的な分析ポイントは次回以降にまとめます

3.顧客分析(Customor)

続いては顧客分析です。

現状分析の中では、もっとも事業インパクトにつながりやすいですが、

もっともマーケティングスキルが要求される分析でもあります。

さておき、まずは顧客の現状を把握することが重要です。

細かい話は次回以降に書きますが、だいたい以下に答えられるようなレベルの分析を進めていきます。

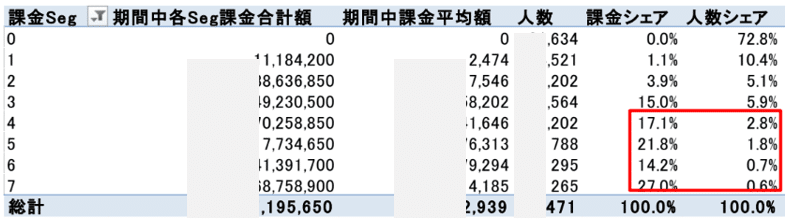

売上・利益を支えている顧客(ロイヤル顧客)はどんな顧客か?

ロイヤル顧客は、なぜロイヤル顧客になってくれたのか?

ライト顧客は、どうすればロイヤル顧客になってくれるのか?

顧客分析とは、要するに「良い顧客を定義する」「良い顧客を獲得する再現性を作る」という目的になります。

例えばロイヤル顧客に「流入は検索経由」「商品Aを契約している」といった傾向が明らかであれば、その再現性を高めることで事業が伸びるわけです。

あくまで自身の経験範囲ですが、業界NO.1クラスの企業であっても、顧客を正しく把握できていないケースが多々あります。

顧客分析を適切に行うことで、他社を圧倒するような成長戦略が描けるため、その重要性は強く認識しておきましょう。

4.市場分析

最後は市場分析です。

市場分析というと、PEST分析とか競合分析などが思い浮かぶかもしれません。

ただ、ある程度の規模の事業までは、「みんなの基礎理解がそろう程度」の分析さえあれば十分だったりします。

例えばスタートアップなどは、政治やマクロ経済の動向の影響を受ける事業はそこまで多くないですし、設立経緯自体が市場動向を踏まえていたりします。

またファンドによるバリューアップ中の企業などは、バイアウト時点で市場分析が綿密に行われていることも多かったりします。

ようするに、戦略を考える前提としては、とっくに市場のおおまかな把握をしたうえで事業が推進されていることが多いです。

ただ、上述したような中途入社の人材が多いケースなどは、市場の動向の基礎理解も追い付いていないことも多いです。

そのため、戦略策定のさいには、しっかりと市場動向をレビューしておくことが求められます。

現状分析の具体的手法

現状分析を実際に進めるうえで、もっともよく使われるツールはExcelではないでしょうか。

よくTabeleauなどのツールを使って”基礎分析”をするケースがありますが、

こういったBIツールは基礎分析には不向きです。

BIツールは、決まった分析軸でデータを可視化するさいには有効ですが、

そもそもの分析軸が決まっていない段階で使うと、不要なフォーマットばかり溜まっていくことになります。

こういったノウハウ的な話もふくめ、次回以降は自社分析や顧客分析の具体的なやり方について書いていこうと思います。

今回は以上です。

…それにしても体系立てて整理していくと、なかなか具体的な話に入れないですね。。

いいなと思ったら応援しよう!