なぜ安易に了解してはいけないのか

こんにちは、unnameの代表取締役の宮脇啓輔です。

普段から重要だなと感じたことや、自分なりに思考したものを伝えようとXで投稿しているのですが、その中でも反響が大きかった投稿をさらに肉付けして発信しようという試みで記事化しております。

弊社は、「了解しました」を禁止ワードに設定しています。正確には「信頼関係ができるまで禁止」というところですが。「了解しました」「頑張ります」「やりきります」などは、具体的に何をするかが明確でないフレーズです。特に経験が浅かったり、相互に信頼関係が十分にない段階でこうしたフレーズを…

— 宮脇 啓輔 / 積極採用中 / unname (@keisuke_unname) April 4, 2024

具体的でない返答は、相手を不安にさせる

弊社は、「了解しました」を禁止ワードに設定しています。正確には、信頼関係ができるまで「了解しました」「頑張ります」「改善します」などの抽象的な言葉のみで返答をすることを控えてもらっています。

理由はシンプルで、具体的に何をいつまでにするかがわからないからです。特にその業務の経験が浅かったり、相互に信頼関係が十分にない段階でこうしたフレーズを多用するのは、相手に不安感を与えるだけでなく、自らは思考停止に陥る危険があると考えています。

個人的にそもそもみんな、「了解」しすぎだなと思っています。自分が新しい環境やパートナーと仕事をするときは、期待値やアウトプットのすり合わせをたくさん行うので、簡単に「了解」をしないように気をつけています。

阿吽の呼吸で仕事ができるならまだしも、新しい関係性の中では「具体的に何をいつまでにするか」を明確にし、認識をすり合わせることが重要です。なので、新しいメンバーが入ってきた時、私は安易な「了解」を求めません。必ず「具体的にどうしましょうか」と問いかけるようにします。共通言語・共通認識が少ない状態では、具体的に会話することが何よりも重要だからです。

アウトプットの品質と期待値調整が重要

ではなぜ安易に「了解」してほしくないのか。まずはその理由について解説します。

仕事におけるボールの投げ合い(タスク分配)には、必ず品質と納期が存在しています。つまり、「期限内に想像通りのものが返ってきたら何も問題がない」ということです。加えて、適切に仕事が行われていれば、密なコミュニケーションは必要ではありません。コトがうまく進むのであれば、雑にコミュニケーションしたいものなんです。

しかし、まだ信頼関係が築けていない相手や、業務レベルに不安のある相手に仕事を振る時は、不安が伴います。その不安の正体は、「期限内に想定したレベルのアウトプットが出てくるかどうか」というものです。

しかし、基本的に仕事の責任は仕事をお願いする側に付きまといます。なので、仕事をお願いする側は、適切に業務を遂行してくれるかどうか、細かく擦り合わせたいものなのです。なのに、「了解しました!」だけが返ってくると、不安で仕方ありません。

仕事をもらった側は、基本的に相手を不安にさせないように業務を遂行すべきです。そのためには、上図のようなレベルで「納期と品質」について擦り合わせた上で、自分のその業務に対する自信や完成度を伝え、さらに「期待値調整」を行う必要があります。

それらを行っていると、むしろ了解するのはタスクをお願いした側になったりします。仕事をお願いする側は、そんなコミュニケーションを暗に求めているのです。

ただ、これを全ての会話で行って欲しいわけではなく、タスクの質や信頼関係を鑑みてうまく調整する必要があります。大前提としてコミュニケーションは少ない方がよく、全て無駄にすり合わせがあり過ぎると、それはそれでコミュニケーションコストが無駄に高い人になってしまうからです。過ぎたるは猶及ばざるが如しなので、バランスが重要です。

ちなみに、上述させていただいた

①安易に了解するタイプの人

②すり合わせが無駄に多過ぎるタイプ

それぞれどのような末路をたどるのか筆者の主観全開で解説しておきます。

理想的な”了解”コミュニケーション

”了解”コミュニケーションは「相手との信頼関係」と「タスクに対する自信」によって変動していくべきだと考えています。そしてそれをタスクをもらう側が都度ジャッジする必要があります。

簡単に分けると、下図の4つに分解が可能です。

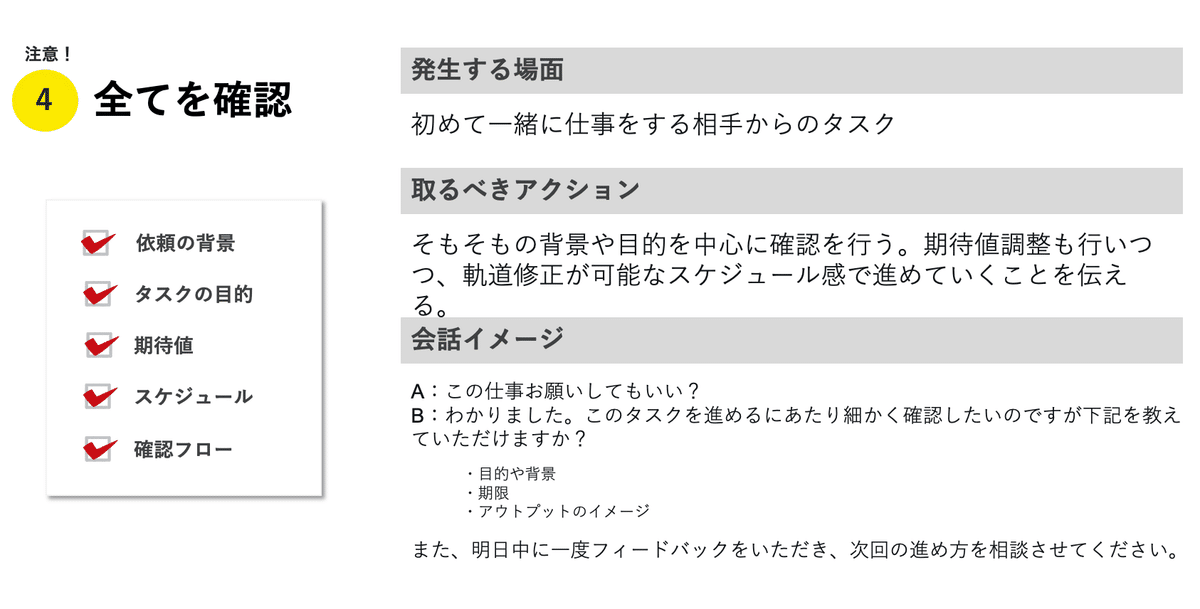

ここからは上記の4つのパターンに適切な、了解コミュニケーションについて解説していきます。

まずは、タスクへの自信があり、仕事相手とも信頼関係を築けているパターンです。つまり、阿吽の呼吸で仕事をしても大丈夫なパターンです。

次に、仕事相手との信頼関係はできているものの、そのタスク自体に自信がない時です。念には念を入れて、信頼関係を損なわないように仕事を進めていきましょう。

次に紹介するのは、自分はタスクに自信があるけど、相手とは信頼関係を築けていないパターンです。これが最も危険で、認識の齟齬が多発しがちです。なぜなら、自分はうまくできると思って細かく認識のすり合わせを怠ってしまうことが多いからです。

最後に紹介するのは、相手との信頼関係ができていなくて、自分もそのタスクに対して自信がない時です。相手の期待値も低いことが多いですが、細かく全てを確認し、信頼を積み重ねられるように振る舞いましょう。

タスクをもらった側が、了解の仕方を都度考える

安易に了解してほしくない一番の理由が、「タスクの依頼主に不安が残る」ということなので、信頼関係ができていれば、基本的に了解してもらっても大丈夫です。なぜなら、信頼関係ができていると「この人が了解ってことは了解なんだろうな」と思えるからです。仮にそれでイメージ通りのアウトプットが出なかった場合は、(依頼主側が)自分の伝え方が悪かったとさえ思えるからです。

一方で、自分がそのタスクを遂行する自信がある時は要注意となります。なぜなら、自分はできると思っているけど、相手ができないと思っている可能性があるからです。

タスクをもらう側は、基本的に相手側に不安が残らないように会話すべきであるので、自信があってもそれを過信せず、相手のために安心してもらえるようなコミュニケーションを心掛けていきましょう。安心の回数が信頼関係に繋がるので、お互いのコミュニケーションコストを下げるために、安易に了解せず、丁寧にすり合わせしていけるといいのかなと思います。

Xにて、日常の学びを投稿しています。よければフォローしてください!

▼Podcast「累積思考FM📻」