連載第4回:『結婚の哲学史』第1章―第1節 ヘーゲル

結婚に賛成か反対か、性急に結論を下す前に、愛・ 性・家族の可能なさまざまなかたちを考える必要があるのではないか。昨今、結婚をめぐってさまざまな問題が生じ、多様な議論が展開されている現状について、哲学は何を語りうるのか――

九州産業大学で哲学を教える藤田先生による論考。今回は第4回、第1章の1節を公開。論考はいよいよヘーゲルへと向かいます。ぜひご一読下さい!

↓これまでの連載はこちらからご覧下さい!

***

第1章 ヘーゲル

ヘーゲル・ナポレオン・ベートーヴェン

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 -1831)は、一八世紀後半から一九世紀前半、ドイツが領邦分立の状態から国家統一へと向かい始める時期を生きた哲学者である。フランス革命勃発時に18歳だったヘーゲルは革命に熱狂し、同じく哲学者のシェリング(1775-1854)と詩人のヘルダーリン(1770-1843)らとともに、近くの野原に「自由の樹」を植えてその周りで踊ったという。ちなみに、天文学者ケプラーも学んだ由緒あるプロテスタント神学校の寄宿舎で、1790年から翌年にかけての半年間この三人は同室であった。

1806年10月13日、後に『精神現象学』として世に問われる著作を仕上げつつあったヘーゲルが住んでいたイエナにナポレオンが進軍した。ヨーロッパの封建的な旧社会の停滞を打破してくれる存在としてナポレオン・ボナパルトに熱狂したヘーゲルは、同日付のニートハンマー宛書簡で「皇帝、この世界精神が街を出て調査に向かうのを目撃した。このような個人を見て覚えるのはまさしく驚嘆の感情にほかならない」と述べた――というのがよく語られている逸話なのだが、果たしてそうなのか。本章の最後でこの話に戻ってくることにしよう。

同じようにナポレオンに熱狂した逸話として、ベートーヴェンのそれが知られている。彼は当初、交響曲第三番に『ボナパルト』というタイトルを考えていた。だが、ナポレオンが皇帝の座に就いたことを知ったベートーヴェンは、激怒して表紙を破り捨て、新たに『英雄(エロイカ)』と名付けたというのである。

革命と市民社会の哲学者とも、プロイセン国家の御用哲学者とも言われるヘーゲル。フランス革命の担い手から自分自身が皇帝の座に就いたナポレオン(1769-1821)。古典派の集大成でありながら、ロマン派の先駆者でもあるベートーヴェン(1770-1827)。よく知られているように、この三人はほぼ同時代を生きたわけだが、もちろん共通点は同時代性だけではない。

フランクフルト学派を代表する哲学者の一人アドルノは、代表作『否定弁証法』やホルクハイマーとの共著『啓蒙の弁証法』などで確立した批判理論で有名だが、音楽学的な研究でも有名である。そのうちの一冊に未完の大著『ベートーヴェン――音楽の哲学』がある。そこで彼は「ベートーヴェンの音楽はヘーゲル哲学そのものである」と述べている(アドルノ 2011:16, 21)。ベートーヴェンの音楽のどのあたりがヘーゲル的なのだろうか。「ヘーゲルと言えば弁証法」であるが、この点の理解を深めていくと、二人の共通点が見えてくる。

第一節 弁証法とは何か

さて、ヘーゲルと言えば弁証法である。Aufheben(アウフヘーベン)というドイツ語にヘーゲルは「捨てつつ持ち上げる」という矛盾した意味を込めたので、日本語では「止揚」とか「揚棄」といった何とも分かりにくい訳語が当てられているのだが、長谷川宏によれば、「ヘーゲルの哲学を弁証法の哲学と名づけるのは当を失してはいない。ヘーゲルの立ち向かう現実世界は弁証法的な構造をもつ世界であり、その本質を理性的に表現する哲学もまた弁証法的に歩みを進めるものだと言えるからである」(長谷川 1997)。

では、弁証法とは何か。ベルギーのシュルレアリスト画家ルネ・マグリットの一九五八年の作品に《ヘーゲルの休日》(Les vacances de Hegel)がある。水の入ったコップが、柔らかく不安定なこうもり傘の上で微妙なバランスを保っている画である。載った画家自身の解説によれば、「ヘーゲルもこのようなものを好んだだろうと思う。相反する機能を持つ二つの物体、つまり水を避けるものと水を受け入れるものである。バカンス中のように、彼はこれをきっと楽しんだはずだ」。まずはこのイメージに少しずつ肉付けをすることで弁証法の実像に近づいていくことにしよう。

1.弁証法の四つの根本特徴

「弁証法と言えば正・反・合」というのは確かにその通りなのだが、この言葉に正確な内実を与えていかねばならない。ポイントは四つある。第一のポイントは、弁証法に見られる否定・対立・葛藤・矛盾が変化や運動の原動力となっているという点である。週刊少年漫画などに典型的に見られるライバル関係を考えると分かりやすい。切磋琢磨の中で成長していく主人公とライバルの関係にあって、成長の真の“主体”は何かといえば、それは主人公でもライバルでもなく、両者の関係性そのものである。二人の関係性自体が両者を成長させるのだ。弁証法の否定性には創造的な力がみなぎっている。アドルノはこう述べていた。「ヘーゲルにおいて概念の労苦あるいは労働と言われているものが、主題労作である」(アドルノ 2011:18)。主題(動機)労作(thematische (motivische) Arbeit)とは、数少ない動機を徹底的に展開・変形し、それらを組み合わせることで大きな作品を作り上げていくことを言う。ベートーヴェンの交響曲第五番『運命』は、冒頭の有名な「運命の動機」がさまざまに展開されることで形成されていく。

第二の特徴は、弁証法的対立にはまとまり・総体性・完結性があるということだ。いくら対立があっても、その行きつく先が単なる破壊やカオスであったり、どこにも行き着かない単なる彷徨であるなら、それは弁証法的な関係ではない。弁証法的な運動には最終的に必ず方向性・秩序・意味・まとまり・総体性・完結性がある。アドルノはこう述べていた。「ベートーヴェン音楽は、〔ヘーゲル〕哲学が世界を把握していく過程の形象にほかならない」(アドルノ 2011:17)。『第九』の有名な合唱を思い出してみよう。合唱が登場するのは、第四楽章の大団円へと向かうクライマックス部分であった。管弦楽が前の三楽章を回想するのをレチタティーヴォが否定して「歓喜の歌」が提示され、次いで独唱が導入されて混声による大合唱に至るという構成になっている。声楽部分自体も、「おお友よ、そのような調べではなく」と否定の独唱から始まるが――ちなみに、後で見るように「歓喜の歌」の歌詞はシラーの詩からとられたものだが、この冒頭部はベートーヴェンの手になるものである――、「汝の魔力はふたたび結びつける/世間が厳しく分け隔てたものを/すべての人は兄弟になる/汝の柔らかな翼が憩うところで」という混声合唱に至る。

第三の特徴は、弁証法的運動が終わりなき過程(プロセス)だということである。アドルノはこう述べていた。「和解はヘーゲルにおいては、疑わしいものであり続けているが、ベートーヴェンにおいても、つまり解放されたデュナーミクにおいても、再現部は同じく疑わしいものに留まっている」(アドルノ2011:18)。このことは第二の特徴と矛盾するかのように見えるかもしれない。総体性があり、まとまりがあるなら、終わりがあるではないか、と。ヘーゲル弁証法を「後出しジャンケン」的なこじつけの屁理屈と見なす読者が後を絶たないのはこの点を理解していないためである。だが、そうではないのだ。もし終わりがあることが初めから分かっているのなら、それは弁証法的な対立運動ではない。そこには創造的な力があったのではなく、見え透いた予定調和があったにすぎないからだ。終わりは真の対立の果てに、事後的に、暫定的に見出されるほかない。したがって対立の渦中にあるとき、その運動は終わりなき過程たらざるをえない。

スラヴォイ・ジジェクが著作のタイトルとした(『否定的なもののもとへの滞留』)ことで有名になった『精神現象学』序論の一節は、以上三つの特徴をまとめたものと言える(「絶対的な分裂」に終わりはないからだ)。

死ほど恐るべきものはなく、死にしっかり目を据えるには最大級の力が要求される。力ない美意識が知性を憎むのは、自分にできないことを知性が要求するからだが、死を避け、荒廃からきれいに身を守る生命ではなく、死に耐え、死の中でおのれを保つ生命こそ、精神の生命である。精神は絶対的な分裂に身を置くからこそ真理を獲得するのだ。[…]精神が力を発揮するのは、まさしく否定的なものを直視し、そのもとにとどまるからである。 そこにとどまるなかから、否定的なものを存在へと逆転させる魔力が生まれるのだ――この魔力は、さきに主体と名付けられたものと同じものである。

第四の特徴は、弁証法の十全な表現は自然界ではなく、人間の世界に見出されねばならないということである。もっと言えば、さまざまな個人が複雑にぶつかり合い、絡み合い、関わり合う人間社会のうちに見出されねばならない。長谷川宏の言うように、「社会の弁証法は、ヘーゲルにとって、生命の弁証法よりもはるかに複雑で、しかも具体的であった」(長谷川 1997:24)。人間社会では、諸個人のさまざまな思惑、主義主張がぶつかり合う中から、慣習や制度、社会通念や価値規範が作り上げられていく。したがって社会の弁証法では、総体性の成立が危うくなるほどに否定の力が強調されねばならない。個と共同体が徹底して否定・対立・葛藤・矛盾しあうのがへーゲルの弁証法的な社会像なのである。

ベートーヴェンはさまざまな楽曲で従来の慣習を打ち破ったが、ここでも『第九』の「歓喜の歌」を例に引いておこう。そもそも交響曲に声楽を大規模かつ効果的に持ち込んだのは、『第九』が初めてであった。先にも述べたように、「歓喜の歌」の歌詞はシラーの詩「歓喜に寄せて」(An die Freude)からとられたものであるが、この詩は元々は「自由に寄せて」(An die Freiheit)と題されていたという“神話”がある。フランス革命直後にマルセイエーズのメロディに載せてドイツの学生たちによって口ずさまれていたこともあって、政府の圧力によって「自由」を「歓喜」に変えることを余儀なくされたというのだが、現在のところそのように信じる根拠はないというのが学者間の合意であるようだ[Rehding 2018 : 33, 141 n. 8. Buch 1999 : 137, 182-183]。むしろ1800年10月21日のケルナー宛書簡によれば、シラー自身は、1780年代の革命に対する高揚感が消え去り、『歓喜の歌』を決して自分の傑作とは考えていないことが分かる。だが、このようなベートーヴェンの熱狂とシラーの自身の詩に対する冷淡さの生み出すずれこそ「社会の弁証法」にはふさわしい。

現代の日本社会にも幾らでも例が見つかるだろう。夏休みの朝のラジオ体操のようなコミュニティと苦情を申し立てる個人との対立、最近では二〇一八年の南青山の児童相談所設置に対する住民の反対運動や、コロナ禍において和を乱すとされた個人にかけられた凄まじい同調圧力(「特定班」が彼らの個人情報をネット上に晒していた)などである。

2.ヘーゲルの全哲学体系における『法哲学』の位置~現実と向き合うとは?~

弁証法とは否定の否定である。言い換えれば、人間は過ちを繰り返すが、過ちを通じて人間は進歩する。ただし、進歩させるのは個人ではなく人類の歴史そのものである。成長させるのは主人公や宿敵ではなくライバル関係そのものであるのと同じだ。それは人類がますます自由になっていく歴史であるが、人間は過ち(否定)を通じてしか進歩しない。過ち(否定)なしで進歩することはない。あくまでも大雑把なガイドラインとしてだが、リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』を想起すると分かりやすいかもしれない。従来は遺伝子が人間の道具と考えられてきたが、実は人間が遺伝子の乗り物なのだ。それと同様、従来は歴史が個人の舞台とされてきたが、ある種のヘーゲル像にあっては個人が〈歴史〉の乗り物だというわけである。

例えば、大量破壊兵器(略称WMD:Weapon of mass destruction)禁止の歴史を振り返ってみよう。ABC兵器・NBC兵器(つまり核兵器Atomic/Nuclear、生物兵器Biological、化学兵器Chemical)は、歴史を辿って徐々に禁止されてきた。1925年にジュネーヴ議定書によって戦争での化学兵器の使用禁止は合意されたものの、開発・生産・貯蔵は対象外であったため、アメリカ・ソ連・日本などは引き続き化学兵器の開発や生産を続けた。1975年には生物兵器禁止条約が発効したが、1980-88年のイラン・イラク戦争や1990-91年の湾岸戦争では化学兵器の使用が疑われ、開発・生産・貯蔵まで禁止すべきだという国際世論が高まった。1997年には化学兵器禁止条約が発効したが、未だ核兵器の禁止条約承認には程遠い現状である…。

人間はたしかに戦争をやめられない愚かな生き物ではあるのだが、しかしわずかずつではあれ前進もしている。弁証法にとって第二の特徴として指摘した「全体・体系」が大切な理由がここにある。途中では「間違い」であることでも、その後の「成長」に役立つこともあるからだ。「間違い」だったかどうかは事後的に、全体・体系から見てみないと分からない。全体・体系を知らないと物事を正しく判断することはできない。

1800年11月、ヘーゲル30歳のとき、友人シェリングへの書簡で、20代の精神的遍歴の後を振り返ってこう述べている。「青年時代の理想は反省された形式へ、同時に体系へ転換せざるを得なかった。僕は今もこれに携わる一方で、人間の生へ立ち帰るにはどんな道が見出されるのか、自問している」(書簡集第1巻、59頁以下)。つまり、〈体系〉と〈生〉の止揚(アウフヘーベン)である。真理は全体性の形をとって存在せねばならず、哲学は体系的でなければならない。体系+生=エンチクロペディ。これが、1817年(47歳)に『哲学的諸学のエンチクロペディ概説』を公刊した際のヘーゲルの企図であった。

英語のエンサイクロペディア(Encyclopedia)と同様、今では「百科事典」を意味するドイツ語のエンチクロペディ(Enzyklopädie)は、「専門教育の前に身につけるべき一般教養」を意味するギリシア語に由来する。もし今、百科事典が「雑多な知識の無意味な羅列」と思われているとしたら、それはディドロ+ダランベール編『百科全書』(仏:Encyclopédie)が企図し、ヘーゲルが目指した語源的な意味からはかけ離れている。En+Cycle+Pediaが提供しようとするのは、知の有機的連関の円環の中で自由自在に歩き回るような教育なのである。

彼の体系は常に三つ組みで進んでいく。世界をどこまでも三つ組みに分解し尽くし、「正・反・合」の三つ組みを世界の至るところに見出すヘーゲル弁証法は、キルケゴールのような見方からすれば機械的で単調な「量的弁証法」に見えるかもしれない。だが、それは熱狂を生み出すラヴェルの『ボレロ』の単調さなのであり、世界を隅々まで辿り尽くすためには不可欠な、堅実な足取りのステップなのである。ヘーゲルにおいて学の体系はボレロのように進む。有機的連関によって構築された無限の螺旋のように。

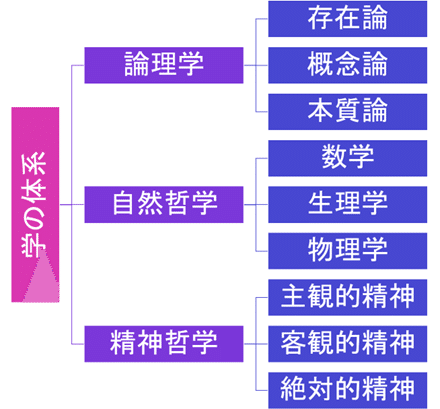

ヘーゲルは、壮大な哲学体系のまさに核心部分に『法の哲学』を置いた。論理学・自然哲学・精神哲学の最終段階に来るのは精神哲学、その中で主観的精神・客観的精神・絶対的精神の中核部分に来るのは客観的精神であり、この客観的精神こそ『法哲学』の扱う対象である。そしてその出発点となるのが「家族」であり「結婚」なのだ。

次回:2月16日(金)更新予定

↓これまでの連載は以下からご覧ください

#結婚 #結婚の哲学史 #藤田尚志 #連載企画 #ニーチェ #ソクラテス #ヘーゲル #エリザベス・ブレイク #特別公開 #慶應義塾大学出版会 #Keioup

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?