【試し読み】ボルヘス『伝奇集』迷宮の夢見る虎

ブエノスアイレスが生んだ幻想小説の巨匠ホルヘ・ルイス・ボルヘス。

1944年に刊行された『伝奇集』(原題はFICCIONES)は20世紀文学の傑作として奇想奇譚を愛する読者を魅了しつづけています。

「バベルの図書館」「八岐の園」「死とコンパス」など17編の名作を収録したこの短編集は、夢と現実、虚構と現実が織り混ざり、謎や象徴や巧智がはりめぐらされたボルヘス世界の魅力がつまった作品です。

『伝奇集』の初版

ブエノスアイレスのスール社から1944年に刊行された。

読者のなかには、そんなボルヘスの迷宮でいつも迷子になってしまうという人もいるのではないでしょうか。ボルヘスをまともに(まじめに)解釈したり、解説したりするのは困難だからこそ、ボルヘスに正面から挑む本がまだ少ないのかもしれません。

本書『ボルヘス『伝奇集』――迷宮の夢見る虎』では、ラテンアメリカ文化をこよなく愛し、「書物についての書物」を紡ぎ出してきた今福龍太氏がボルヘスに向き合います。スペイン語原文から丁寧に読み直しつつ、無限、円環、迷宮、永遠、夢といった多彩な謎を鮮やかにとりだして、ボルヘスの幻想をそのままに味わうよう読者を誘います。

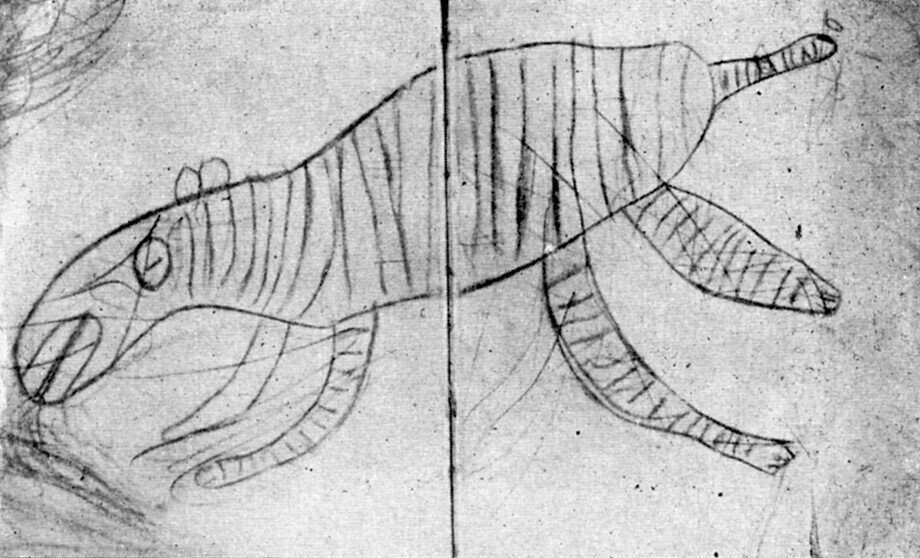

その道案内をしてくれるのは、本書のサブタイトルにもある、作家が幼少期から熱狂的に憧れた「虎」です。虎はボルヘスの分身として何度も姿を変えて諸作品に登場する、現実と虚構、生涯と物語を結びつけるルートメタファーです。変幻自在な虎を追って、ボルヘス世界にどっぷりひたってください。

ボルヘスが4歳のときに描いた虎

***

プロローグ

この本はまったくの偶然の所産である。あるとき、天使が私の前に舞い降りるようにして託宣(つまり執筆の依頼)が授けられ、私はその魅惑的な神託に従う(つまり求めに応じる)ことになった。このような神秘的な比喩が自然と出てきてしまうほど、みずからの意思によって書くというより、何かの力によって物語が紡ぎ出されてくるような感覚が終始つづいた。けれど、この偶発的に訪れたものへのたしかな信頼は揺るがなかった。自分自身の創作物として、不思議な成り立ちをした書物である。

自然の促しによって生れた本ではあるとしても、ボルヘスの『伝奇集』という本についての本を書く、という試みはそれ自体何ものにもかえがたい誘惑だった。「書物についての書物」とは、それ自体、書物の歴史的星座に連なるべく存在する本であり、しかもそれが扱うことになる『伝奇集』とはまさに書物の伝統が凝縮されて生れた稀有なる一冊であると思われたからである。書物の恩寵を半世紀以上にわたって受けつづけてきた一人の人間として、人類の歴史と並走しながら「書物」という宇宙が生み出してきた智慧と想像力の壮大な広がりと深みを謙虚な姿勢とともに引き受け、みずからの作家としての力の源泉にその歴史を位置づけようとしたボルヘスを論ずること。「書物」創成以後の歴史のなかの革新的な「特異点」としてある『伝奇集』という書物の来歴とそこに秘められた世界観をつぶさに描き出してみること。これは大いなる魅惑であり、私自身が感じつづけている書物という存在と歴史への恩義に、ささやかにではあれ報いることができるのではないか、と感じたこともたしかである。それは同時に、あらためて一冊の「本を書く」ということをめぐってあらたな思想的基盤を再構築する、刺戟的なチャレンジでもあった。

英訳版『バベルの図書館』

(挿画エリック・デマジエール、David R. Godine社、2000年)

ボルヘスのどれも短い物語が語るのは、つねに一つの限定づけられた世界であり、一つの特殊であり、一つの個別であり、一つの小宇宙(ミクロコズム)である。にもかかわらず、それらの個別特殊な素材は、かならずどこかで際限のない広がりの場へと引き出され、普遍を志向し、大宇宙(マクロコズム)へと果てしなく拡大する。ボルヘスの『伝奇集』についての本を書くことのスリルとはまさに、それが個別の著作でありながら、普遍的宇宙を丸ごと包み込んでいるからなのである。そのような、極小かつ極大の時空間である『伝奇集』という場でボルヘスと出会うこと……。無数の「ボルヘス」へと変身・転生する作者の想像力と戯れること……。本書はそうした試みの一つの帰結である。

本書でも触れたように、ボルヘス自身が「わたし」と「ボルヘス」とを峻別しているのであれば、ボルヘスを論じる「私」(本書の筆者)と書かれた「ボルヘス論」とのあいだにもまた、自明の同一性はないことになる。この機知ある発見は、私がそもそも、あまたある客観性や実証性の下での超然とした「ボルヘス論」を書こうとは考えなかったことを、静かに後押ししてくれた。本書の、おそらくはボルヘス的なねらいはこういうことだった。すなわち、「ボルヘスとわたし」のあいだの複雑な関係性としての“Ficción”(フィクシオン)が生成したのであれば、その固有のプロセスを私自身も引き継ぎ、「ボルヘス」(作品としての)を通じた「私」の読みや経験を、「私」ならざる他者としての「著者」の内部において変容させ、再─物語化し、諷刺化し、批評することはできないだろうか、という企てである。この再帰的・自己言及的な試みのなかで、私の「ボルヘス論」ははじめて成立するように思われたのである。「解釈」を離れ、私は「謎」を生きることに徹しようとした。

だからここにあるのは『伝奇集』という秘儀の「解明」ではなく、その無限宇宙への継続的で回帰的で終わりのない「接近」の記録である。偶然の天使は、私をそんな宇宙船の操縦者に仕立て上げてくれた。

ボルヘスは、特異な遠近法をもっていた。それは、まずそこに「テクスト」があり、それを律する「物語」があり、それを書いたとされる「作者ボルヘス」がおり、さらにそれを傍観する「わたしボルヘス」がいて、それを包み込む「歴史」や「世界」があり、ついにその世界は「宇宙(コスモス)」として外延部へとたえず拡大しつづけている、という膨張する遠近法である。

しかもそこには、「ボルヘス的円環」とでも呼ぶべきパラドクス的空間が重なっており、無限拡大する宇宙は、いつのまにか始原へと遡行し、もとに戻り、円環が綴じられるように自己完結してしまうのである。しかもその完結点は次第に縮小し、最後には無となる。このような不可思議な場では、物語一つ一つの細部は宇宙全体の写し絵となる。これほど多様なイメージとともに、「宇宙」なるものの全体像を見せてくれた作家は、ボルヘス以外にいない。

これから展開する『迷宮の夢見る虎』のテクストは、そのような極小の世界が不意に無限宇宙へと裏返る、魔術的な反転の瞬間をかいま見ようとした私の試みの断片である。これら七つの章もまた、ボルヘスを創造的に模倣した、批評的な「フィクシオン」となっていれば幸いである。

***

【著者プロフィール】

今福 龍太(いまふく りゅうた)

文化人類学者・批評家。奄美自由大学主宰。Bで始まる作家(ボルヘス、ブラッドベリ、バルト、ベンヤミン…)を偏愛。こだわりの場所にメキシコ、ブラジル、キューバ、台湾、琉球弧、カボ・ヴェルジ、アイルランド、世界中の汀。食べ物はフェイジョン、パモーニャ、チポトレ、パクチー。夕暮れになればキルケニー、カシャーサ、シュタベントゥン、天草、レツィーナ。著書に『クレオール主義』『群島-世界論』『書物変身譚』『レヴィ=ストロース 夜と音楽』『ハーフ・ブリード』『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(讀売文学賞)『小さな夜をこえて』『宮沢賢治 デクノボーの叡知』など多数。

『ボルヘス『伝奇集』――迷宮の夢見る虎 』の書籍詳細はこちら↓

世界を読み解く一冊の本」シリーズについてはこちら↓