新年最初の読書は孫子

あけましておめでとうございます。

年末年始、だいぶゆっくりしてしまっています。そろそろ始動しないと。

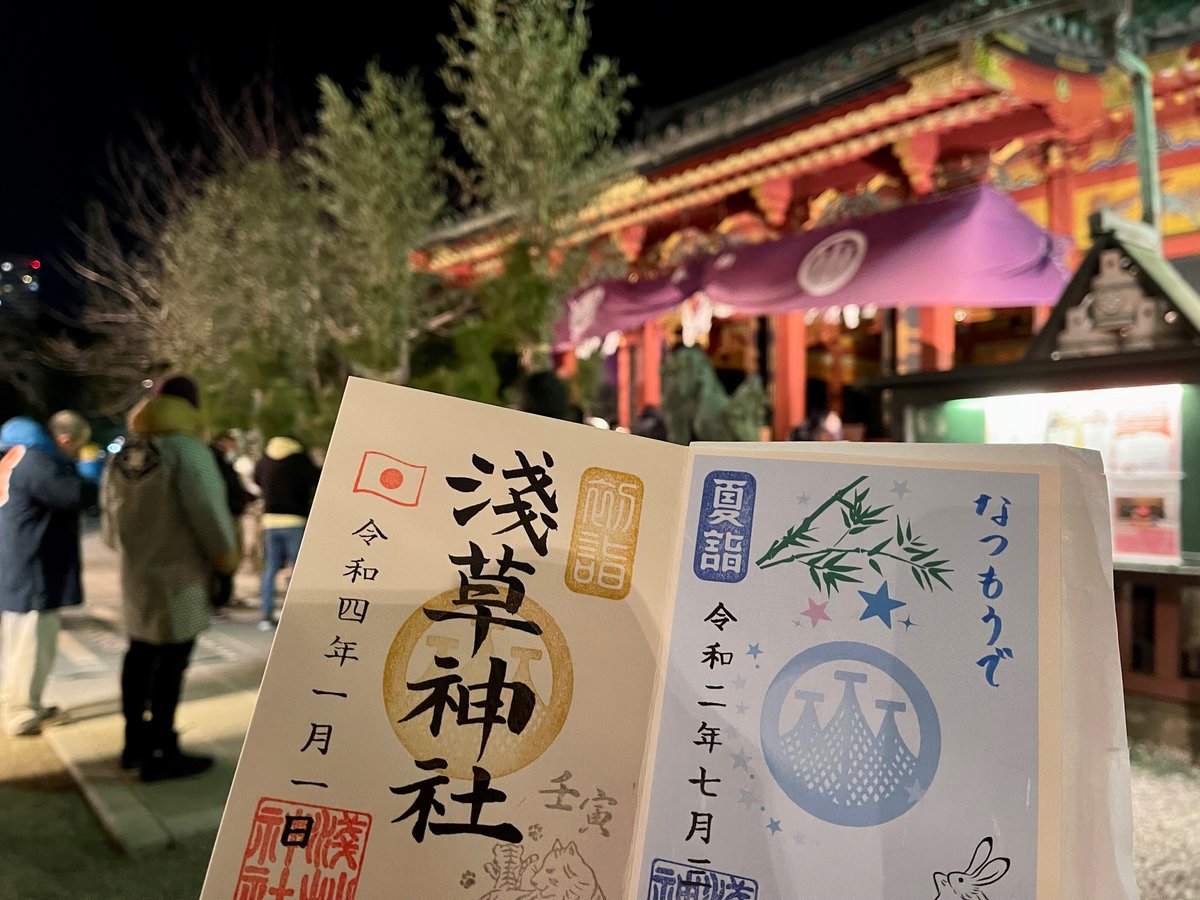

元旦は日付が変わってすぐ浅草神社にお参りしてきました。

さて、積読がすごいことになっているのですが、新年最初の読書は「孫子」です。なぜかというと、友人の間で「兵法」のオンライン読書会をやっているから。

気になったのは、まず、謀攻篇。

彼を知り己を知らば、百戦してあやうからず

勝利を予知(つまり確信)するのには5つのパターンがある(なるほど)。相手の実情を知って、己の実情も知っていれば、負けることは無いとのこと。

ドラッガー的なSCP(Structure(構造)Conduct(遂行)Performance(業績))パラダイムにおいては、企業はシェア争いという競争(戦争)をしているわけですが、そこでは3C(自社、競合、顧客)を分析して競争優位に立つことを考えます。でも、競合の戦略を知ることなんてなかなかできないわけです。ここでは「これから戦おうとする敵は、尽きせぬ興味と研究の対象であるべきで、その意味では、誰よりも何時の敵をこよなく愛さねばならぬのである。」・・・競合を愛せよと。ん-深い。

こうする(敵を愛する)ことで、「戦わずして人の兵を屈する」、人の兵を保全したままで勝利することが最上の策であるということが活きるわけですね。

リソース・ベースト・ビュー(RBV)のパラダイムでは通用しないかもしれませんが。これはこれで納得。

次は、勢篇。

戦いは、正を以て合い、奇を以て勝つ

正は有形であり奇は無形である。正は同質であり奇は異質(な有利さ)である。さらに、奇を動かした瞬間に正に近づいていくので、奇正循環が起こる…

ここを読んでいて、思い浮かんだのは、サービス・ドミナント・ロジック(SDL)です。モノ(goods)とアウトプットとして数えられるサービス(services)は有形である「正」にあたるのではないか。サービス(上位概念としてのservice)はこの「正」を包含していて、その余白で、オペラント資源を使って戦略的ベネフィットを考える。「奇」というのは戦略的ベネフィットにあたるのではないか。

奇は、単なる奇策という代物ではないですし、相手の実情を知るというのが前提にあるので、そこを読み間違うと結局勝てないのだよなあ…と思いつつ、SDLでは、奇を発出するところまででなくて、その先(価値共創)までカバーしているところが、進化形になっているように感じました。

結構勝手な解釈ですww

兵法、ちゃんと読んだことがなくて、友人が読書会したいーという投稿に反応したら、しっかり読む羽目になったのですが、やはり古典は面白いですね。今のマーケティングと異なるパラダイムにいるとはいえ、そこから考えさせられることは多いです。

将に五危有り

こちらは九変篇にあります。これも面白かったです。「将に五危有り。必死は殺され、必生は虜にされ、忿速は侮られ、潔廉は辱められ、愛民は煩わされる。」

詳細は省きますが、全てリーダーとしては必須な資質であるにもかかわらず、固執しすぎると破滅するということです。わかるわかる。

いや~兵法面白いです。

課題図書はこちらを使っています。

(了)