まちづくりに欠かせない「地域包括ケア」を、もっとわかりやすく、身近に。

人口1万人の宮崎県都農町の高齢化率は39.3%(2020年予測)、全国平均より10%以上高い水準で推移し、2045年には47%。

僕が都農町で仕事をするきっかけになったのは、「総合保健福祉センター」の基本計画でした。

それまで聞いたこともなかった「総合診療医」と「地域包括ケア」。

話を聞けば聞くほど、過疎化が進む小さな町のまちづくりにとって、医師不足を補い、医療費削減にもつなげる包括的なケアのしくみが果たす役割の重みを知り、都農町に移住して起業するまでにいたった次第。

1. 都農町×宮崎大学の地域包括ケア

都農町では、2020年から宮崎大学医学部に寄附講座「地域包括ケア・総合診療医学講座」を開設し、都農国民健康保健病院に3人の総合診療医が常勤されています。希少で貴重なこと。

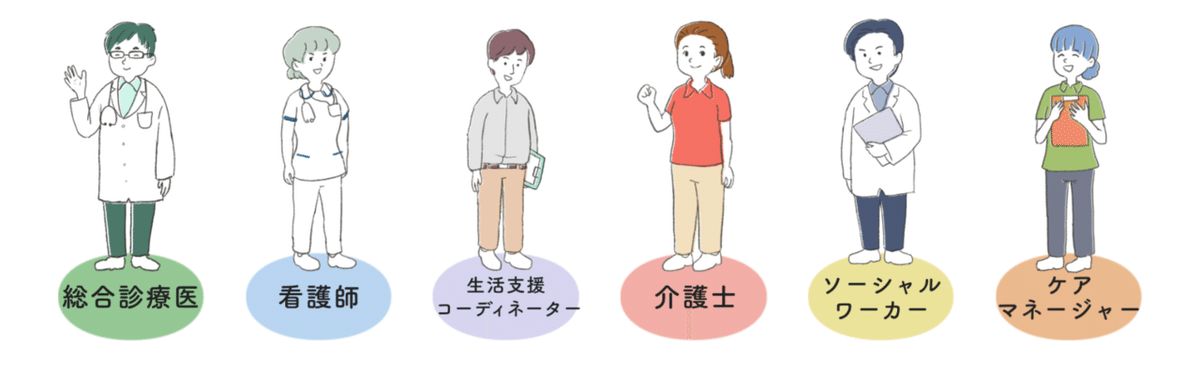

総合診療医がハブになり、看護師、介護士をはじめ、ソーシャルワーカーやケアマネジャー、町役場が一体となって一人の患者さんを見守っていく「地域包括ケア」を推進しています。

これは地方あるあるですが、町の斬新で意欲的な取り組みは、案外、ヨソ者のほうがよく知っていて注目、一方で町の人たちには、趣旨や現状がもうひとつ届いていない状況。都農町も似たような感じではと。

総合診療医の先生たちからは、

「もっと町民の人と接点をもちたい」

「自分たちが町に出ていってまちづくりに貢献したい」

「まずは町民に知ってもらいたい」

という要望をうかがい、イツノマでサポートすることになりました。

2. まずは町民に知ってもらう

当時、コロナ禍の真っ只中で先生たちは奔走。

でも、こんなときだからこそ、早くアクションを起こそうと、まずは町民のみなさんに「総合診療医」や「地域包括ケア」をわかりやすく、もっと身近に感じてもらえるようホームページをつくることになりました。

それが4月1日に開設した「つのまる」です。

つの町のまるごとケア、略して「つのまる」です。

3. イラストや漫画でわかりやすく

やさしく身近な雰囲気がでるよう、全体的にイラストや漫画をつかって、イツノマ&WEBデザイナーのちづみさん、漫画家のヤドカリコさんのチームでつくりはじめました。

とにかく登場人物が多い「地域包括ケア」。

まずは関係している一人ひとりを描いてみました。

これでもまだまだ網羅できてなく、、

たとえばリハビリスタッフの中にも「作業療法士」「理学療法士」「言語聴覚士」など、専門家がいらっしゃいます。掲載できてない専門家の方々すみません。。

4. けんこう応援団による日記の配信

日常的に町民の窓口になってもらう人たちで「けんこう応援団」を結成。

少しでも身近に感じてもらえるよう、それぞれのプロフィールも用意

このプロフィールを作成する取材で聞けた話は、感動、感心する話が多かったので、いま担当している都農中学校のキャリア教育で紹介していきます。

これから、少しでも町民に「地域包括ケア」を理解していただけるように、毎日「健康」をテーマに日替わりで日記を配信していくことにしました。

毎日、何年も続けていきたいので、細かいことは気にせず、思うままに書いていただくお願いをしました。

5. 地域包括ケアのエピソード漫画

実際に、専門家のみなさんがどう患者さんに関わっていくのか、話を聞いているだけだと、言葉が難しくて、なかなか頭に入ってきませんでした。

そこで、代表的なエピソードを漫画にすることにしました。

このケースでは「糖尿病」と「認知症」が重なっていて、より複雑なエピソードだったのですが、絵が入ったことで少しわかりやすくなったのでは。。

6. オンラインとファシリテーションの活用

僕なりの理解ですが、「地域包括ケアシステム」は、医療・保健・福祉に関わる多職種の専門家が、自分の垣根を超えて連携できるか、連携を実現させる情報共有やファシリテーションのしくみ、が重要だなと思っています。

宮崎大学では「ごちゃまぜ師」というわかりやすいことばで、精力的に専門家が集まり、ごちゃまぜスキルを学ばれてます。

僕もファシリテーターとして、お手伝いさせていただきました。

「地域包括ケア」に限らず、役場も企業も3人集まれば組織なので、当然にセクショナリズムは発生します。

なので、門外漢の僕にも共感、参加できる課題でもあり、まずできることは

・専門家が何をやっているのかをリアルタイムで広く知らせること

・つのまるや、slackなどオンラインで関係者が状況、情報を共有すること

都農町では、町をあげてデジタル化を推進、いよいよ今月から65歳以上だけの世帯にタブレット配布をスタート!!!

5月中旬からは、リニューアルする都農町の公式ホームページ「都農ページ」のタブレット版は高齢者がメインターゲット、トップ画面で「けんこう日記」を見れるようにデザインしています。

はじまったばかりの、ローカルけんこうメディア「つのまる」。

リアルでは、町内に多世代が交流できる施設「文明|BUNMEI」と「SUZUKI HOUSE」の2箇所が同時期にオープンしました。

「けんこう応援団」と、町民のみなさんの交流を増やして、「つのまる」でも発信していければと思っています。

都農町に来るきっかけとなった「総合保健福祉センター」は、これから本格的に設計を進めていく(はず?)予定。

時代を反映して、デジタルが先行しましたが、アナログも整備して、都農町を1万人の小さな町だからできる繋がり、多職種の専門家たちが連携して見守る地域に。

「最期は住み慣れたところで自分らしく暮らしたい」

誰も取り残さないために、地域をまるーく支えていくお手伝いができれば嬉しいことです。