共同売店を防災備蓄拠点に!

※追記:お忙しい方は要点だけでもどうぞ↓

《共同売店(地域の商店)を防災備蓄拠点にするメリット》

・すでにある(新たに作る必要がない)

・分散している(リスク回避、住民への近さ)

・自律している(共助的、自治的な運営)

・物品の管理に慣れている

・地域の状況を把握している

・住民自治を促進し、持続可能な地域経営に繋げる

宮崎や南海トラフどころか能登半島地震にもまだ触れられてなかったので、まず共同売店が災害時に果たす役割について考えるきっかけからお話ししておきます。

2010年、中越防災機構の皆さんの共同売店視察に協力したことがありました。2004年の新潟中越地震の後、山村の過疎化に拍車がかかっていることを受け復興のヒントを求めての調査でした。

(タイトル写真は、国頭村・楚洲共同店で区長さんにヒアリング中)

自然災害ではありませんが、沖縄戦という未曽有の災害の後、復興に共同売店が果たした役割について私は実際に体験した父から聞いてきました。それは現代の自然災害においても役立つのか、防災機構の皆さんと一緒に考えてみる機会になったのですが、それから半年も経たない2011年3月、東日本大震災が起きます。

それを受けてブログに記事を書きました。

この投稿を読んでくれた奄美新聞の記者さんから「奄美の地域商店も災害時に役立つでしょうか?」という問い合わせがあり、「もちろんです」と答えました。

東北震災の半年前の2010年10月、奄美で豪雨災害が発生し道路が何カ所も崩落。一時孤立状態になった村に大棚商店があったことで助かったという事例が記事中でも紹介されており、私が言うまでもなく商店の備蓄機能が役立つという証明になっていました。

●奄美新聞 2011年4月22、25日

“災害時、大棚商店では食料、飲料などは1日でほぼ完売。月に一度の特売日用に貯めていた商品も全て販売したという。川下さんは、「災害の時は特に、紙オムツやミルクが足りなくなり、困った。奄美市内にいた夫と協力し、ガケ崩れの恐怖も感じながら、国直の遊歩道を歩いて、仕入れ商品を店まで運んだ」と体験を語った。

共同売店に詳しい、「共同売店ファンクラブ」の眞喜志敦さん=沖縄県=は、「被災地への救援物資を分散して備蓄することは、小さな集落では特に大切。備蓄する倉庫などを新たに建設するより、既存の共同売店や商店を活用する方がコストは安い。また普段から商品を扱っているため、備蓄物資の管理や更新も効率よく行える」と、共同売店の災害時の機能を説明”

大事なことは10年前にほとんど言ってますね。

近年、防災備蓄は分散して保管する必要性が認識されてきているようです。特に山間部では豪雨や地震による土砂崩れの危険が、主要道路のある海岸沿いは津波の被害で、交通が分断される可能性が高いです。自治体に1つの大きな備蓄倉庫を作るとアクセスできなくなるため、各集落ごとに分散して備蓄しておくべきということです。そして分散しておけば当然、必要とする住民に近いため、すぐに届けることができます。それには、すでにある地域の共同売店(もちろん商店も)を活用することに多くの利点があります。

また管理についても、この4月に大宜味村社協に来てから分かったことがあります。

17ヶ字ある大宜味村には現在、自主防災組織を立ち上げた字が2つあり、国の補助で防災備蓄倉庫(いわゆるイナバの物置みたいなもの)が設置されています。2つしかないと言った方がいいでしょうか。ちなみに、どちらも共同売店がない集落です(もちろん個人商店もコンビニもない)。

その集落で聞いたのが、倉庫を設置したものの、管理不足で備蓄品をダメにしてしまったという話。整備したのはいいことですが、だんだん管理がおろそかになってしまうというのはどんな組織でもあることでしょう。沖縄では屋外の倉庫ですと台風の際に雨が入ってしまう可能性もあり、その都度、資材を出して確認したり、担当を引き継いだりするのは誰しも面倒になるはず。人的資源の限られた過疎集落ではなおさら大きな負担です。

そこで、普段から食品や生活雑貨を扱っている共同売店や商店を備蓄倉庫として活用すれば、管理をしやすいという利点があります。例えば飲料水などは、普段から販売しているミネラルウォーターの在庫がそのまま災害備蓄になります。普段から備蓄分をプラスして一定数の在庫を確保しておけばいいわけです(幸い?最近は商品が減って棚に余裕があったりする

またわざわざ数年間も保存可能な特別な防災食を用意するまでもなく、普段から販売している賞味期限が長めのインスタント食品やレトルト食品も備蓄食料になります。それらはローリングストックとして日常的に消費しながら備蓄として管理でき、期限が近くなったら安く販売したり生活困窮者には無償で提供するなど無駄のない活用ができます。それらの備蓄用に仕入れる分を自治体が負担し、管理を地域の商店に委託すればいい訳です。

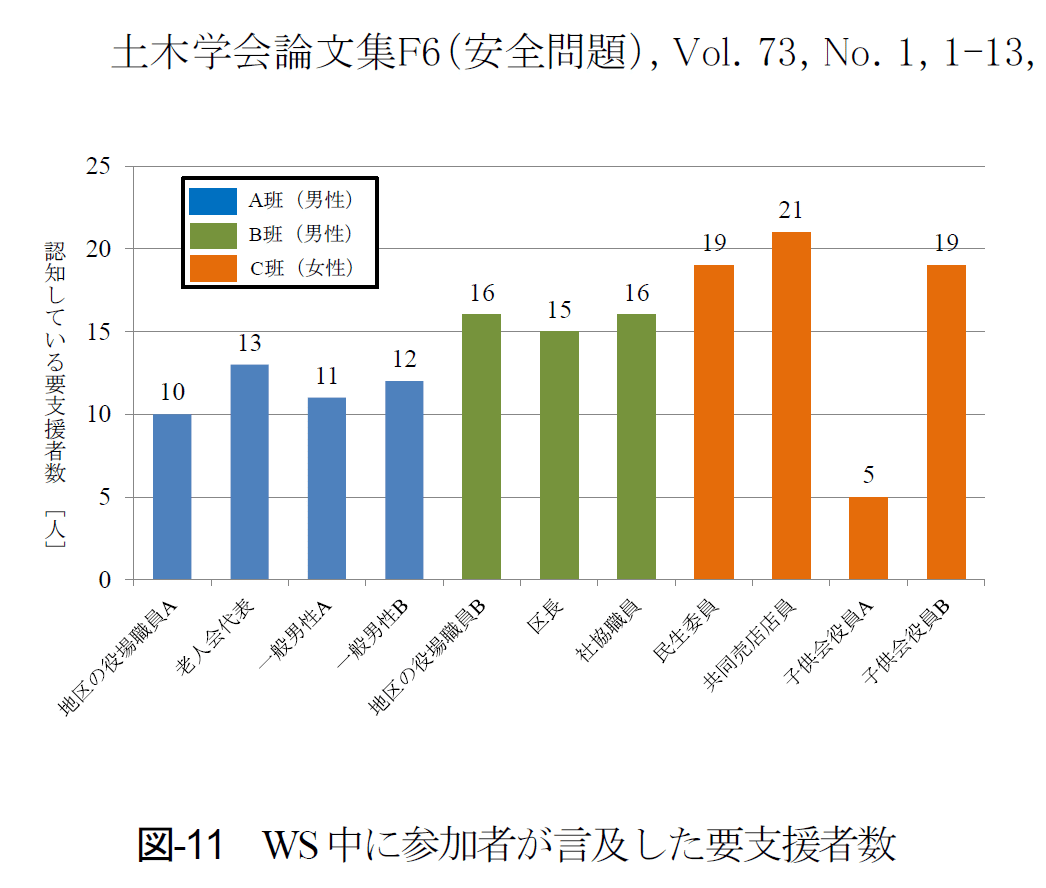

さらに共同売店は、物品の管理だけでなく地域の人の状況も把握している点が重要です。2013年に国頭村与那で行われた防災に関するワークショップでは、災害時の避難に支援が必要な人をどれだけ把握しているかという調査が行われました。その結果、共同売店店員が最も多く把握しており、区長、民生員、社協職員などを上回るという結果でした。

https://www.jstage.jst.go.jp/.../1/73_1/_article/-char/ja/

「地域の絆」というと抽象的ですが、必要な品、必要としている人、それらの情報を普段から互いにどれだけ把握できているかが災害時の重要なポイントとなります。共同売店や地域密着の商店は、コミュニティの一員であることで特別に災害を意識しなくても日々「絆」を確認しています。単に倉庫を1つ建ててあげるだけではこうはいきません。

《共同売店(地域の商店)を防災備蓄拠点にするメリット》

・すでにある(新たに作る必要がない)

・分散している(リスク回避、住民への近さ)

・自律している(共助的、自治的な運営)

・物品の管理に慣れている

・地域の状況を把握している

・住民自治を促進し、持続可能な地域経営に繋がる

スーパーや商店街等と災害時の物資提供協定を結ぶ事例が増えていますが、災害時の初動に役立つものではありません。まず重要になるのは地域に分散した自律型の共助で、そこに備蓄があることでより効果的な防災体制を作ることができます。その拠点になりうるのが共同売店や地域密着の商店です。

地域に共同売店がある自治体は、まずは協定等を結ぶなり、防災備品の備蓄や管理を共同売店に委託する方法が考えられます。なぜか行政の支援や補助等は、新規に建設したり購入する必要があったり、そのくせ維持費には使えなかったり、制度はあっても申請主義で結局何もしてないことが多い…。しかし、誰かが手を挙げるのを待っているのではなく、今すでに活動している地域資源に積極的に働きかけ活用することで、早く、効果的な防災対策が取れるはずです。