心理系大学院受験のための研究計画書の「入り口」に立ちましょう

臨床心理士指定大学院・公認心理師養成大学院の前期入試まで3ヶ月たらず

皆さん

こんにちは。

心理系大学院受験専門塾 京都コムニタス塾長の井上です。

心理系大学院受験をお考えの方は、前期受験まであと3ヶ月を切ってきました。準備期間としてはリミットに近くなってきました。英語にブランクがあったり、あるいはそもそも苦手という方は、やはり時間をかけて準備をするのが適切です。入試直前で、過去問だけ訳をしてみるというのは勉強とは言えません。また専門科目もおろそかにはできません。臨床心理士指定大学院の場合、基礎心理学を重視するところもあれば、臨床心理学など応用を重視するところもあれば、半々で出すところもあり、配点に大学の考え方が反映されます。

研究計画書作成は誰にとっても難しい

昨日、京都光華女子大学のオープンキャンパスに参加させていただき、大学院入試の準備や心構えについて説明をさせていただきました。そこでもほとんどの方が研究計画書に不安を抱えていると見受けられました。

研究計画書の提出は、分野を問わず、多くの大学院受験で課されます。そのため、研究計画作成は書類提出の有無を問わず、面接のためにも質の良いものを作っておくことが重要です。そして、研究計画書は心理学の経験の有無にかかわらずどの人にとっても難関です。せっかく自分なりに書いても、それがどの程度の水準なのかまったくわからないということもあると思いますし、大学の指導の先生も、受験に不公平があってはならないとの理由で、あまり細かく指導できないということもあり、なかなか打つ手がないのが現状です。また、近年は、高い水準を求められることもあります。二つ以上尺度を出さなければ研究計画とは認められないとおっしゃる先生もおられます。このような研究計画書でお困りの方は、是非一度当塾まで持ってきていただければ、どのような方向性があるか、学校ごとにどのように仕上げればよいかについて、これまでの積み重ねがかなりありますので一度みていただけたらと思います。

これからは研究能力が求められるようになる

第7回公認心理師試験は今年度中の3月に実施されますので、大学の先生からすると、多大な負担になります。私がインタビューしてきた中で、どんな生徒を取りたいですか?と聞いてみたところ、「研究能力」と答えた先生はたくさんおられました。

これは研究のイメージがわかない人にとってはかなり厳しいでしょう。予備校で勉強するのであるならば、学科は短い時間で、合格水準にまで持っていくのは当然のことです。しかし、研究計画書を同じ水準まで持っていくことは容易ではありません。京都コムニタスでは、この時期は連日深夜までかかって書類を作っています。そのくらいかけてやっと書けるものと考えるのが妥当です。京都コムニタスでは、研究者としての心構えや論の立て方、文章の組み立て方など、一通りのことを個人ごとに示していきます。その意味で、研究計画書の作成が私たちと塾生が最もかかわる時です。

まずはキーワード設定から

しかし、研究計画は、研究未経験者にはかなりハードルが高く、何から始めれば良いのかがわからない、という相談をよくうけます。初めて研究計画を作る方は、まず第一にやらねばならないことは、テーマ決めです。そのためにはまず、いくつかのキーワードを設定します。私はだいたい20から30のキーワードを持ってきてもらいます。最初は頭に浮かぶ程度で結構です。ただし、キーワードを出すからにはそれなりに興味を持てるものである必要があります。例えば論文を探すなら、確実に入れる検索ワードが該当します。

次は軽く論文探し。で自分の興味の傾向を知り、そして疑問の設定

ある程度キーワードがでそろったら、次にそのキーワードで論文をさがします。どんな論文を選ぶかで、さらにその人の関心の在りかが絞れてきます。この作業を数回繰り返すだけで、それなりに絞りこみができてきます。まずはこの絞りこみが重要です。絞りこみができたら、次は疑問の設定です。おそらく研究計画作成においてもっとも難しいのは、この疑問の設定と言えると思います。疑問は必ず疑問詞をつけて、主語を明確にします。「母親の支援はできるか?」よりも「臨床心理士はどうすれば母親の支援はできるか?」の方がより絞りこみができているのです。この疑問文を多目に作っておきます。複数の疑問文ができたら、次はその中から自分が一番大切と感じる疑問文を選びます。これも絞りこみです。研究をするということにおいて、初めての人と経験のある人の差は、まずこの絞りこみに生じます。絞りこむということが身体で理解できれば一歩前進です。疑問文が絞れたら、(と言っても微調整は最後まで続きます)情報収集です。なんといっても研究の最大の見せ場です。

もう一度論文収集ー今度はしっかり読む

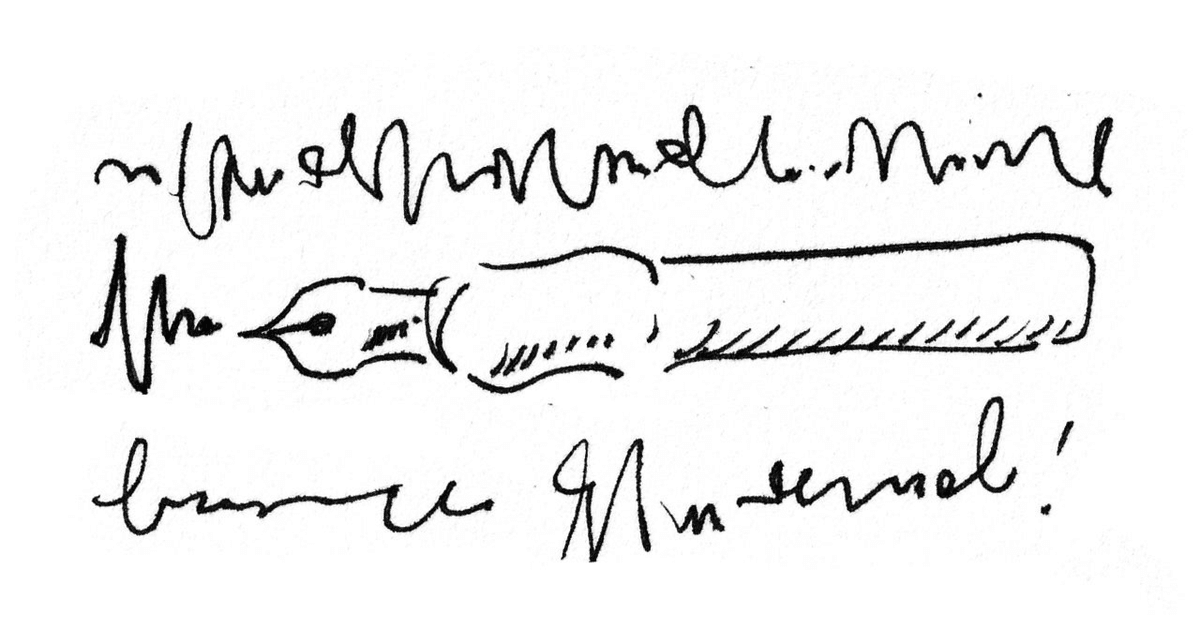

まずは更なる論文収集です。先日卒業生が修論のことでしばらく相談に通っていたのですが、非常に良い論文に出会い、問題が解決するということがありました。論文はできるだけたくさん集めて欲しいところです。それだけ関連情報について、幅広く、かつ深く見えてきたということになります。特に新しいものが必要です。最近3から5年のものから重点的に探しましょう。論文が探せたら、当然読まねばなりません。しかし、私も経験がありますが、見事にチンプンカンプンでした。これは訓練が必要です。突然読めるようにはなりません。じっくり時間をかけて、メモをとりつつ読んで、理解をしましょう。メモの取り方は事由です。私は昔はアクセスというデータベースソフトを使っていましたが、今は実は大きな付箋がメインです。付箋がたまってくると手書きノートに書き写します。ものすごくアナログです。方眼紙は使っていません。普通のノートです。モレスキンが好きですが、高いです。それはさておき、最近はエクセルに論文名、作者、年代、要点、調査方法、調査結果、結論といった項目を作って、一覧表としている人も少なからずいます。これは非常に良いことだと思います。そうやってデータベースを作っておけば、間違いなくあとから役に立ちます。

論文が読めたら情報整理

論文がある程度読めたら、そのテーマについて現時点でわかっていることと、まだわかっていないことを抽出します。特にまだわかっていないことが重要です。その中から研究業界における研究課題を見つける必要があります。すでに他人が解明していることをしても意味がありませんし、場合によってはパクリと受け取られかねません。たいていの論文には「今後の課題」が書いてあるものです。そのような課題と自分の関心ある問題とをうまく噛み合わせて、オリジナルの問題を設定することが求められます。問題が設定できれば、あとは意外に早く進みます。もちろんこだわればこだわるほど良いものができますが、あくまで研究計画ですので、ある程度の緩やかさも必要です。問題設定の次にすることは、基本的には仮説の設定です。仮説は仮ではありますが、回答でもあります。したがって一定の確実性が求められます。仮説がなければ研究計画が書けないかといわれると、そうでもありません。論文には「仮説検証型」と、例えば文献学のように、対象文献の構成に沿って、事実を積み上げていく、ボトムアップ型や捜査型とも言われる方法があります。この場合仮説がバイアスになることもありますので、無理に設定しないことが多いのです。いずれの方法が正しいということはありませんが、自分がどの方法を取るかは決めておくほうが良いでしょう。

独自調査も可能ならする

初めて研究計画を作る場合、例えば臨床心理士指定大学院受験のための研究計画を作ると言っても、学部で全く経験したことがないと、いきなり大学院で研究ができる水準のものを作るのは困難です。そのため、関心のあるテーマが見つかり、論文を読み、疑問ができても、あまり実感のわくイメージができないということもよくあります。また研究の内容によっては、そもそもデータ不足ということもあります。そのような状態で、とりあえずの研究計画を作っても、結局派入学してから苦労する可能性が高いため、当塾では、独自調査をしてもらうようにすすめることがあります。これまでの実績としては、メールで大学教員に調査をした例、自分が属する会及び、同種の会に参加する人々に対してインタビュー調査をした例、全国の教育委員会に電話調査をした例、学校教員に質問紙調査をした例、自治体に電話調査をした例、などなど様々な独自調査をしています。これは場合によっては、入学後の今後を決めることにもなります。ある意味人生を左右することもあります。また調査がどのようなものかがわかりますし、それを集計することがどのようなことかもわかります。ちょっとした財産になるので、このような調査も是非やってみて欲しいと思っています。

このあたりが(これでやっと・・)研究計画書作成の入り口ということになります。

コーチング無料体験のご案内

「研究計画のテーマが決まらない」「何からすればいいのかわからない」という方は、まずはコーチング無料体験をお試しいただくことをお勧めします。

「こんなに何も決まってない状態で相談するなんて・・・」

という声をよくお聞きします。

ですが、ご安心ください。

皆さん最初はその状態です。何も恥ずかしいことではありません。

実際のコーチングを体験することで、自分に合った学びのスタイルを確認することができます。