葛藤をうまく使う組織④ ~成功体験をアップデートする

葛藤をうまく使う、ということをここ3回ほど書いてきています。ここまでの3つもよろしければどうぞ。

事業を進めていると様々な葛藤が起こります。大きく分けると個人の中での葛藤と個人間で起こる葛藤です。個人の中は、理想とすることがあるから、うまく行かないことについて葛藤します。この葛藤は歓迎すべきものです。なぜなら、理想と向き合うことができるからです。加えて、個人間での葛藤も起きます。これは、上下関係や部署の役割の違い、人それぞれ違う価値観、考え方、知識を持っているという違いから起こるものです。

その違いに建設的に葛藤できる状態を最終的には目指せると良いのではないかと考え、下記の様な図に整理しました。

成長と成熟のサイクルを円滑に回す

この図は必ずしも、左下から右上に順序よく登るわけではありません。その企業が、いまどのステージにいるのか、といったことを考慮する必要があります。成長期の企業であれば、個人の葛藤をエネルギーにして、目の前のことに反応、対処することを「がむしゃら」にやる方が良いケースもあるでしょう。スタートアップ企業がそうですね。

ところが、ある一定の規模まで来ると、求心力がなくなっていく。となると、組織としてのあるべき姿をみんなの共通認識にしていく必要がある。また一方で、仕組みも整えないと生産性があがらない。「フラットにやってきたけど、ちょっと階層が必要かな」「レポートラインがないから非効率になってるよな」「いくらまでなら誰が決裁権限を持つんだっけ」といったところを整備していく必要があります。これも組織を作っていく要素ですよね。

ところがさらに、それで長年やってくると成功体験が仇になったりする。「今までと違うことを何でやるんですか」と内向きになっていくわけです。

図に整理するとこんな感じです。

成長期、成熟期とありますが、10年、20年単位で見ての成長期、成熟期ということもあれば、もっと短い1年の単位の中でも、成長、成熟が行ったり来たりすることもあります。いずれにしても、循環させるものだと捉える必要があります。つまり、この循環がうまく回っているかどうかを見るのです。

葛藤をうまくつかうハードとソフト両面の打ち手

成熟していったときに「そもそも」に立ち返れないことが、ボトルネックになるケースが多いです。うまく行っているルーチンを変えられないという組織全体が持っている葛藤に直面するのですね。

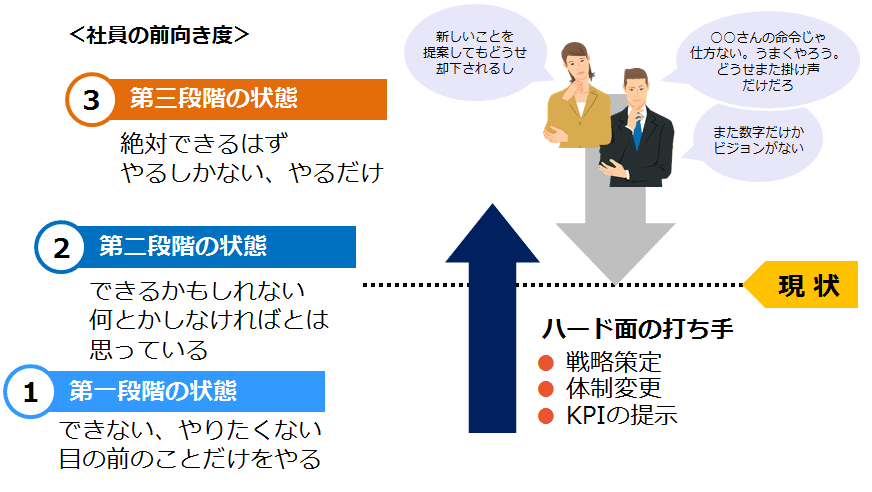

ちょっとその葛藤を図解してみます。

成熟してくると、例えば、ひとつの事業に依存してしまうといったことが起きます。そこで、違う事業を模索しようとします。その時「ハード面の打ち手」とありますが、あらたな戦略を指示したり、そのために体制を変えたり、KPIを示したり、とするわけです。左側に社員の前向き度を3段階に分けていますが、提示する経営者側からすれば、もちろん社員に前向きに取り組んでほしい。ただ、笛吹けど踊らずとなります。うまく行っていることを変えたくないからです。だから、言い訳をするのですね。「どうせまた掛け声だけだ」「新しいことを言っても却下するくせに」「数字はいいけど、ビジョンがない」などなどです。

こういう時に社員のインタビューをしてみると、言い訳はするけど「何とかしないといけない」と思っている方がほとんどです。そこを顕在化して、「そもそも」に立ち返るようにしていくのです。

例えば、あらためて「理念・ビジョン・ミッション」について対話をする機会を作ります。また、社員の後ろ向きな発言は、変わりたくないというある種の防衛本能から出てきています。これまでの成功体験やそれによって出来ていたルーチンが仇になっているのです。そのことについて本人たちは気づいていない。つまり、井の中の蛙です。そこで、井の外での葛藤が必要になってきます。例えば、お客様が本当に望んでいることは何かについて話し合ったり、他社を見学する機会を作って刺激を受けるなどです。これらを「ソフト面の打ち手」としています。

7つのSで事業と組織を見る

ここで言っている、ソフト・ハードは、マッキンゼーの7Sを例にとると分かりやすいです。

7Sは、上記の7つのSの観点から経営を見ていこうというものです。また、ハードの3Sとソフトの4Sに分かれています。ハードは仕組みです。こうしたものがあることで効率的に経営できます。目に見えやすく、短期間で真似しようと思えばできるものです。ところが、真似はできるけどそのままでは機能しません。なぜなら、それを実行する組織能力が育っていないからです。それが、ソフトの4Sです。そもそもに立ち返る対話で共通の価値観(Shared Value)をすり合わせたり、そうした対話の場や外からの知恵を取り入れる努力によって、組織、個人の能力を育てます。その活動によって、組織風土が作られていきます。

ハード・ソフト両面から成功体験をアップデートするルーチンをデザインする

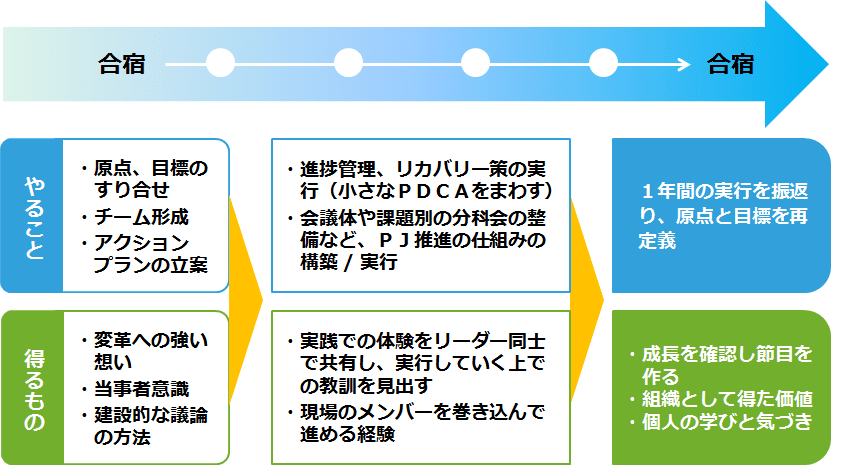

こうしたハード、ソフト両面からの組織運営をするためのモデルとして、下記のように合宿を起点として、PDCAを回す取組みがあります。

「合宿」は割と行われるようになってきたように思います。一方で、会議体は形骸化したままというのは多いと思います。リモートワークが進んだことで、このあり方が見直されつつあると思います。いずれにせよ、そうした対話の場の持つ意味をよく理解し、ぶつ切りではなく、有機的につなげて運営していくことがポイントとなります。

とはいえ、上記のような手を打てば、すぐに結果がでるかというとそうではありません。様々な人が関わり、外部環境も様々に変化します。結果として波があります。揺り戻しもあります。したがって、見極めていかないとならないのは、組織の成熟度です。これは、事業の観点、つまりハード面から見れば、ビジネスモデルが勝ちパターンとして埋め込まれているかどうか、それが見直されているかどうか、です。ソフト面からは、社員の自律度に着目するとそれが見えやすくなります。

この自律度を軸として、次回また考えていきます。