一太郎(Ver.1) - 日本語ワープロと日本語変換ATOK4(FEP)

PC-9801F2を買ったとき(1985年春頃)には、日本語ワープロはまだ乱世の時代で、松の人気がありましたが、お高い上に独自OSだったこともあり手を出しづらく、もう誰も覚えていないかもしれませんが、ユーカラであるとかテラなどもあったのですが、やはり太郎が一番使いやすかったんです。

日本語ワープロソフト時代の始まり

程なく太郎は一太郎にバージョンアップし、松もMS-DOS版の松85を投入してきたのですが、どちらも既に使っている人を引き継いだ感じではありました。当時はまともなテキストエディタも無く(割とすぐにMIFESが登場しましたが)、バッチファイルを EDLIN で書くなんて勘弁して欲しいので、太郎/一太郎で書くことも多かったです。一太郎の良いところは文書ファイルを「テキスト」「修飾」「文書」の3つのファイルを使って保存していたことで、このうちテキスト形式のファイルだけを使えばテキストエディタとしても充分に使えました。

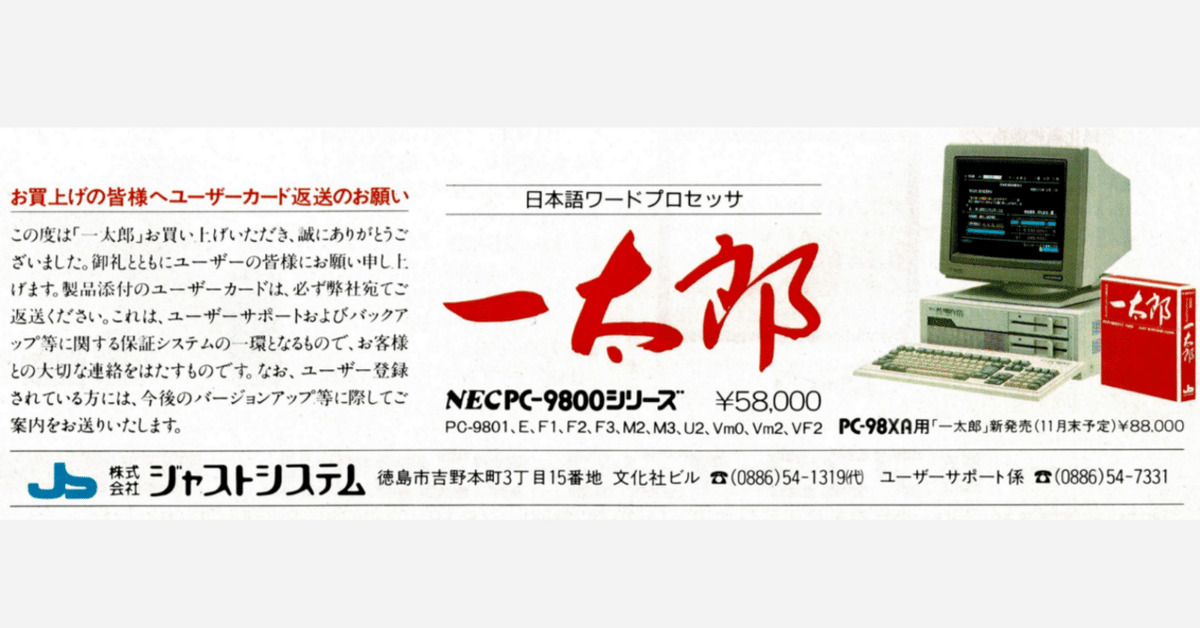

初代「一太郎」

また一太郎の日本語変換モジュール(ATOK4)は、MS-DOSの日本語変換処理としても使うことが出来るようになったのが大きな進歩でした。当時は日本語変換モジュールをフロントエンドプロセッサ(FEP)と呼んでいて、CONFIG.SYSにDEVICEとして記述することで一太郎以外のテキスト入力全般で純正の(98であればNECの)日本語変換と置き換えて使えるようになりました。何せ当時の純正のFEPはまだようやく熟語変換であるとか単文節変換がようやく可能になった程度で大変に使いにくく、ATOK4はまだ単純な連文節変換しかできなかったものの変換精度は高く、ワープロなんか使えなくてもATOK無しでは日本語を打つ気が起きない程でした。実は太郎のATOK3も非公式なパッチが出回っていてFEPとして使う方法が知られていたのですが、ATOK4でようやく公式に使えるようになったわけです。

フロントエンドプロセッサ

先代の太郎は、IBM-JX向けのものからの移植であったので、日本語ワープロとしても最低限の機能というところもあったのですが、一太郎では一通りのワープロ専用機で使えたような機能が揃ったことで、ようやく一人前になったという感じでした。編集画面はテキスト画面で賄っていたことが特徴でもあり、印刷画面と一致していない部分もチラホラあったのですが、キビキビと動作することこそが命でした。

ワープロとしてのコマンドが”ESC”から始まるのが基本で、ESCを押せばコマンドのメニューは出るのですが、使いこなしている人は何も考えずに”ESC”+”T”+”L”と打ってファイルを読み込むなどは暗記していて、unix でいつも vi を使っている身としては何かとESCを打つのは相性が良かったんですよ。コピペは出来ましたがワープロ専用機っぽいところも残っていて、選択範囲のモードを使いこなすのに慣れが必要でした(まだブロックモードは無かったかも)。

まだレポートは書けるけど本を書くには力不足というところもあって、対応プリンタも限られていて、時々バグったりすることがないとは言えませんでしたが、あまり機能が多くは無かったことが覚えるにも楽で使いやすかった気もします。ただ日本語変換エンジンはまだ黎明期なので、変換キーを押すタイミングを選び、送り仮名も思ったように出ないこともあったので、使いやすいように単語登録をしまくるのが当時の流儀です。大学なんかではレポートを書きやすいような単語が登録された辞書や外字セットが流通していた覚えがあります。こうして売れたソフトはますます売れていくのですよね。

「一太郎」が「ワード」に奪われた地位「マイクロソフトの戦略に敗れた」、それでも伝説の開発者はITの魅力に夢託す…1985年8月「あれから」<36>

一太郎は大変に人気が出て、その後もいろいろな機能が追加され、日本語変換もいろいろな試行錯誤が繰り返され使いやすくなっていきました。まだ文書作成はワープロ専用機を使う人も多かったのですが、FEPを使いたいからというだけで一太郎を買う人も多かったんじゃないかな。でもソフトの規模が大きくなるにつけ、メモリは足りなくなるしバグも増えるし使い方は難しくなるし、苦労の連続でもあったのを覚えています。

一太郎ヒストリー > 一太郎Ver.1

一太郎

ヘッダ画像は、月刊アスキー1985年12月号に記載された広告(部分)

いいなと思ったら応援しよう!