A.ドヴォルザークについて 8 弦楽セレナード第3楽章編

少し時間が空いてしまいましたが、3楽章です!

3楽章といえばスケルツォですし速い3拍子が、定番なのですが、ここでは2拍子のスケルツォとなっています。基本的な楽章の組み方は例えば、

急 緩 急 急

や

急 急 緩 急

などがあります。この3つ目の急の所にスケルツォを置くことが多く、特に交響曲ではこの場所にメヌエット、時代が進みスケルツォ、そしてチャイコフスキーですとワルツを配置するようになりました。そう言えばチャイコフスキーの弦楽セレナードは2曲めにワルツを置いていますが、これはドヴォルザークと一緒ですね。ドヴォルザークの弦楽セレナードが1875年。チャイコフスキーの弦楽セレナードは1880年ですから、影響は受けていたかもしれません。

そしてポイントはこの速い楽章は普通は一つですが、結婚したてだったので気持ちが前向きだったのか、ワルツとスケルツォ両方入れてしまいます。

これがきっかけとなり5楽章になっているとも思われますが、ワルツが3拍子であるので、スケルツォは2拍子で作曲し、なおかつ舞曲的な感性も忘れてはおりません。個人的には中間部トリオで、グリーグのホルべあの時代の前奏曲の一部を感じることができ、これは何か影響を受けたのかなと思いきや、ホルベアもなんと作曲された年が一緒の1885年!ちょっとびっくり!

グリーグ自身はホルベアの時代、すなわちバロックの様式を使って書かれているが、クラブサン奏者たちの組曲をモデルにしたと本人は言っていたので、ひょっとしたらドヴォルザークもいつか聞いた過去の作品のモティーフがここでも使われたのかもしれませんね。

さて、楽曲解説ですがまずは形式から

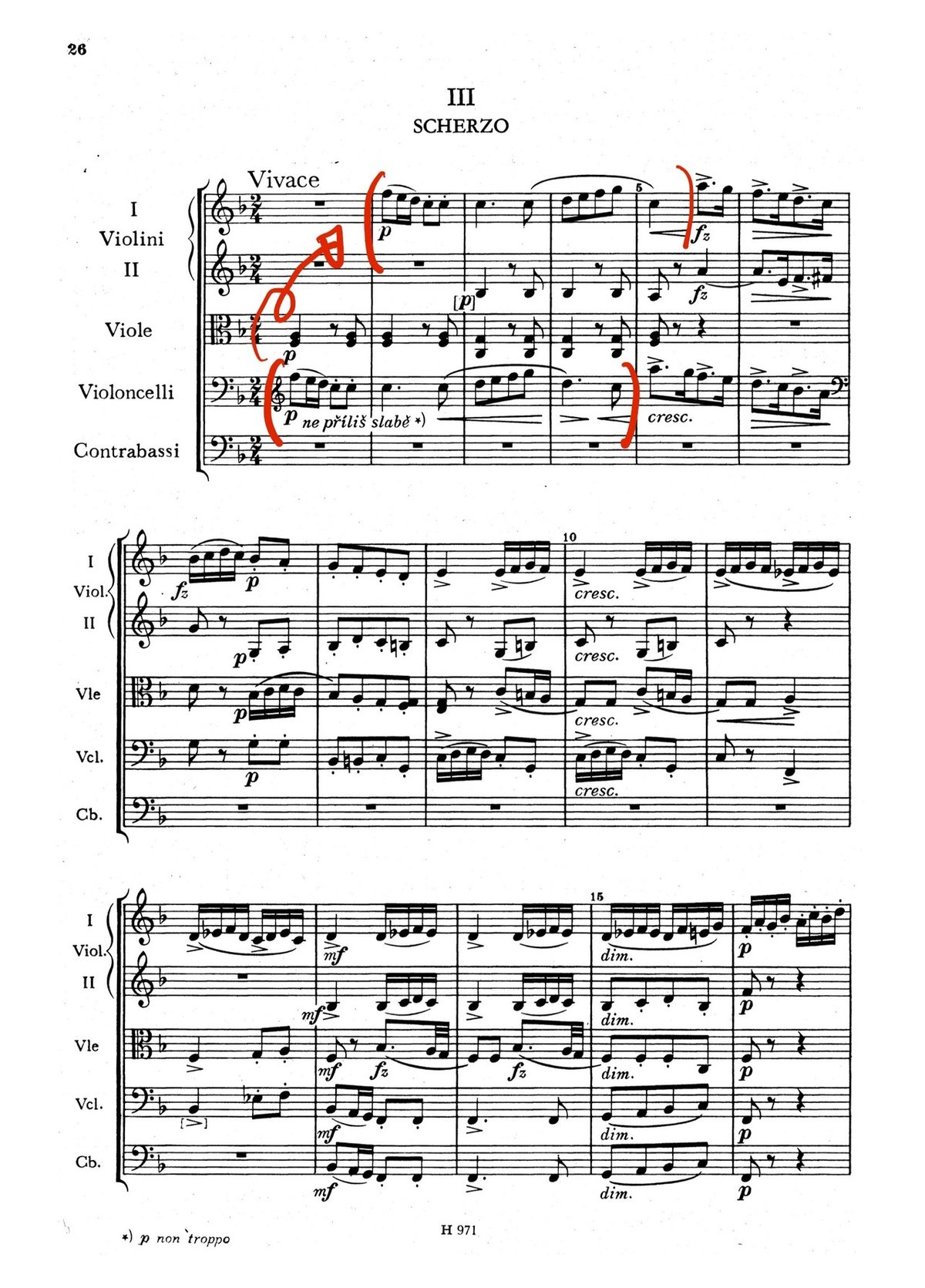

第3楽章 スケルツォ ヴィヴァーチェ へ長調 4分の2拍子

スケルツォ

スケルツォ主題 1〜66小節(66)

スケルツォ副主題 67〜91小節(25)

スケルツォ主題(コデッタ)92〜119小節(28)

トリオ

トリオ主題 120〜177(58)

トリオコーダ(スケルツォ主題) 178〜211(34)

スケルツォ

スケルツォ主題 212〜260小節(49)

スケルツォ副主題 261〜285小節(25)

トリオ主題(コーダ) 286〜323小節(38)

スケルツォ → トリオ → スケルツォ

という三部形式です。 締めはもう一度トリオ主題を回帰させているところはおしゃれですね。調性関係もスケルツォがF-durに対して、トリオがA-durで三度の関係ですね。

以前にもお話ししたようにやはり特徴はカノン。追っかけ。ただこの楽章はとても忙しいので、追っかけを楽しんでるだけではなく、集中して気を抜かないことが大切かもしれません!

そしてスケルツォの副主題ではセカンドヴァイオリンから始まるのも特徴的。第1楽章も始まりはセカンドヴァイオリンですし、重要視されております。

ここも追っかけを忘れていない徹底ぶり。この場所、個人的に好きです。

さてトリオは先程も言いました、グリーグの霊感を感じる箇所です。今度は仲良くファーストヴァイオリンとセカンドヴァイオリンがオクターブユニゾンで登場するのです。が! そのあとは何とまたセカンドだけです!

最後のコーダはトランクィーロの世界でトリオテーマの上にヴァイオリンが変装し最後6小節のアッチェレランドで曲を閉じます。

2楽書のmollのワルツと、3楽章のdurの2拍子スケルツォを置くことでレパートリーに富んでいるだけでなく、全楽章の中で良い続きの楽章となっているとも言えます。

さて、次回は4楽章、緩徐楽章です!