管理職に昇進!・・・で、何するの?? 〜その4:メンバーの主体性を育む、指示の余白とは?〜

【この記事は以下の読者様を想定して書いています】

・新しく管理職になられた方

・新しい部署に異動した管理職

【この記事を読むことで得られること】

全6回シリーズ。新しい部署、新しい部下に対して管理職としてまず何をすべきかが、まるっとわかります!

【登場人物】

▼ホッソン(細野 和彦):

研修作家、人事コンサルタント。㈱ハブプロダクト代表取締役。年間250日以上の研修プログラムを設計から実施まで行う。 自ら講師としても登壇する一方、近年はHOMEROOM、ROGCHECK、RE:CAREERなどの育成プロダクトを世に送り出す開発者でもある。㈱ログシー 育成支援事業部 統括。

▼オガリン(仮名):

航空業界で総合職として勤務。航空機の運航を陰から支えている。後輩たちのキャリアに迷う姿を見て、一念発起してキャリコンの資格を取得し管理職に。新しい部署になり改めてマネジメントに悩む日々。

◆あえて”足りない”指示の出し方「4W」で余白をつくる

ホッソン:部内のコミュニケーションはどうですか?以前お伝えした4つのビジネスコミュニケーション、意識していますか?

オガリン:自分の中では意識はしていますが、上手くいっているかはまだ中々実感しづらいですね。

ホッソン:そうですよね。こればかりは一朝一夕で上手くいくものではないし、色々な人がいますしね。でも意識しているとしてないとは1年後の組織の状態に雲泥の差が生まれると思うので、今は実感がなくてもあきらめずに続けていって欲しいですね。(^O^)

オガリン:はい、地道に続けていきますね。

ホッソン:ところで、このビジネスコミュニケーションの「指示」の仕方ですが、オガリンは部下に「指示」を出す時にどのように出していますか?

オガリン:実は部下への「指示」の仕方はあまり自信が…。

ホッソン:ほうほう…。意外ですね!それはどうして?

オガリン:「指示」の出し方については、改めて学ぶといった事がなかったので。自分なりの指示の出し方なので、常に迷いがあります。でも、意識している事は“5W1H”とか“具体的な期日”とか、ただ“どのようにするかは(How)”は、社歴に合わせて強弱はつけるようにはしています。そういうフレームワークを無意識にやっている感じですね。

ホッソン:ふむふむ…。オガリン、自信ないと言っていましたが、5W1Hに沿って指示を出すのが、「指示」の出し方としてはセオリーなので問題ないです。(*^-^*)

ただ、オガリンがもっと楽になるためには、部下に考えさせる力を身に付けさせて成長を促していかないとなので…。

オガリン:つまり、今の「指示」の仕方では何か足りないということですかね?

ホッソン:足りないのではなく、足りすぎているのです!

オガリン:足りすぎている?(´・ω・)?

ホッソン:先ほども言いましたが、オガリンの“5W1H”の指示の出し方はセオリーなのですが、これをすべて部下に「指示」してしまうと部下が自分で考えなくなってしまい成長を促せなくなってしまうんです。

つまり、情報が足りすぎているため自分で考える事がなくなり、指示だけをこなすようになり、主体性もって仕事をしなくなってしまうのです。部下を成長させるには、「指示」に“余白”を設けないといけない。この“余白”というのは部下に考えてもらう部分になりますね。

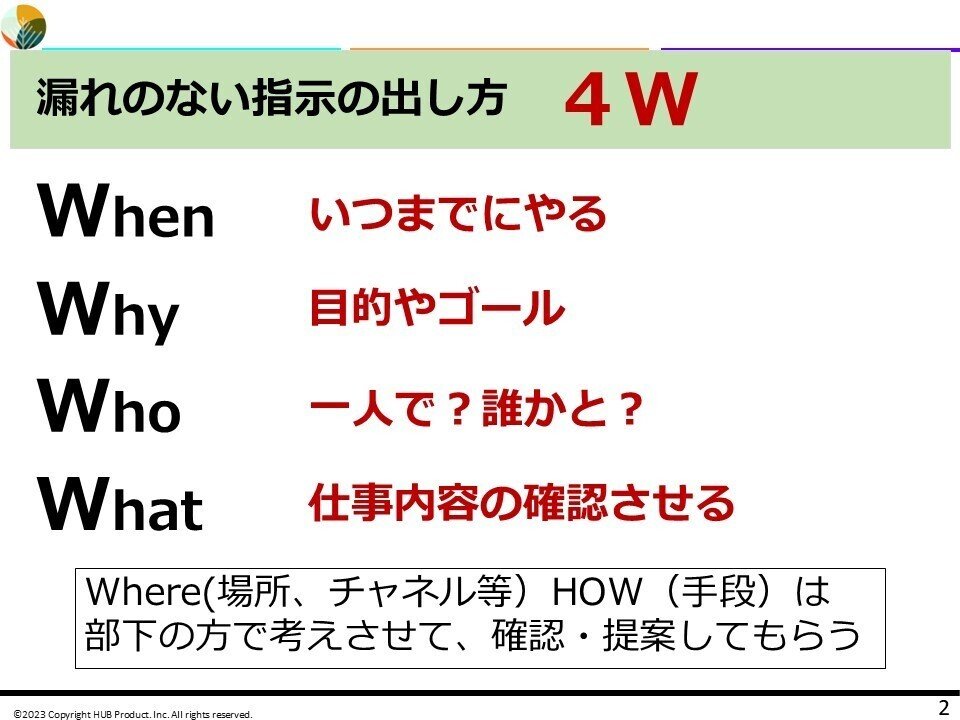

ホッソン:期限(いつまでに)と目的(ゴール)は絶対に伝えなくてはいけない事です。ですが、手段(やり方)と計画(スケジューリング)の2つに関しては「指示」に“余白”をつくり、部下にある程度考えさせてください。そこから、僕は「指示」は、“5W1H”で指示をだすのではなく“4W”でお願いします、と管理職の皆様にお願いしています。

ホッソン:When(いつまでに)、Who(一人or誰か)とやるのか、Whatは内容の確認をさせるという事で、部下に”指示の内容を復唱させましょう”というのをお伝えしています。そしてWhereとHowに関しては、部下自身で考えて提案してもらうようにするため、管理職にはここの部分に“余白”をもたせるようにお願いしています。そうしないと、部下が管理職自身の想像の範疇でしか仕事をしなくなってしまうため、ここに幅をもたせると自分にとっても部下にとってもWinWinな結果が生まれてくるんです!(^^)

オガリン:なるほど…。5W1Hすべてを指示出しするのではなく、あえて足りない部分をつくり、「指示」に“余白”を持たせると…。

ホッソン:そうです、そうです!そうすると自分にとって予期もしなかったいい結果がでてきますよー。オガリンが今行っているフレームワークはとても便利ですが、伝えすぎると部下の成長の可能性を阻害する部分もあるので、そこを押えてあえて、足りない指示を出していくのが、これからのポイントになってくると思います!

オガリン:確かにHowのところは…。自分のタテ型のリーダーシップにもつながっていて、ヒントを出して誘導するといった事はやっていたけれど、部下に考えさせることをあまりしていなかったです。部下の成長という意味では、それを奪っていたシーンは確かにあるなぁーとちょっと反省していました…(-_-)

ホッソン:その自覚があれば今後は大丈夫ですよー(^^) 確かにこの部分は、管理職にとって少し勇気のいる事なんですよ。管理職は結果を出すのが最大のミッションなので、失敗するかもしれない事はあまりしたくないですからね。

だから、部下のフェーズにより、コーチングでその部分を引き出してみたり、それでもダメな場合はティーチングでズバリ指示したり、人によって変えていけばいいのです。

この “余白”をつくることによって、自分で考え確認して行動する主体性のある部下がどんどん育っていくのです。(*^^)v

オガリン:“余白”をもたせた「指示」の方法は人によって変更しながらも、とにかく部下に自分で考えさせる事が重要なんですね。自分が主体で仕事をしているんだ、と。

ホッソン:そうですね!もちろん、会社のミッションで管理職からの指示で仕事をしているのですけど、自分が主体となって仕事をするという事を感じさせる事で部下がひと回りもふた回りも大きくなっていきますよ。

◆「指示」への理解度を確認する

オガリン:でも、 “余白”じゃない「指示」をきちんと理解してもらっているかも、ちょっと気になっていて…。

ホッソン:きちんと「指示」を理解してもらっているかは以下のような感じでチェックするといいですよ。

ホッソン:これは「指示」出す時に部下がどうしているのかをチェックする項目ですが、最近は割とみんなメモをとらないのでは?

オガリン:そうですね…。あまりとっている部下はいないかもです。

ホッソン:とらないし、とらなくなってくるのが普通なんですけど。やっぱり、メモを取らないと抜け漏れている事が多いんです…。だから、ちゃんと抜け漏れていないかというのは、確認すべきだし、しかも管理職自身が指示出す時に4Wを言っていない事があるんですよね…これは僕もそうなんですが…汗

そのためにも、先ほども少しお伝えしましたが、部下からも4Wをちゃんと復唱・確認させる「指示」の受け方を教育すると…最終確認の時にこちらの「指示」がきちんと伝わっているかがわかるし、抜けていたらそこで補足をすることができる。そうすると、「指示」がきちんと伝わっているかがわかり、オガリンも安心できますよー。

オガリン:なるほど。「指示」を出した時のルール決めといった感じですね。

ホッソン:そうですね、ルールとして決めておくとお互いスムーズですごくいいと思います!

◆「報連相」をルール化しHOWの部分を調整する

ホッソン:他に“余白”ある「指示」の出し方で気になる事はありますか?

オガリン:……。

ホッソン:何でもいいですよー悩みや思うところ言ってください!

オガリン:…そもそも論になってしまうのですが、Howを言えないのがやはり、気になるというか…。

ホッソン:そうですよねー。実は他の管理職の方にも「それは、ちょっと…」言われる事が多いんですよ。そして、実際に実践した方から「全然訳の分からないものが上ってきて、結局二度手間になったよ」とクレームを言われる事も…。(^-^;

でも、これは部下の成長を促すための指示の出し方なので、Howをどう調整するかは、管理職次第なんです。勇気をもってまずはやってみる事が何よりも大切!そして、Howを伝えない分「報連相」でリカバリーしていく。そのためにも「報連相」のさせ方にもルール作りが必要かと思いますね。オガリンは、「報連相」はマメにしてもらうと言っていましたが…?

オガリン:進捗報告みたいのはさせますね、定期的に。

ホッソン:何時に一回報告ください!みたいな?

オガリン:さすがにそこまでは細かくないですが…。例えば、今日渡す仕事で期限がいつまでだから、中間報告はいつにしようか?というのをその場で確認する事もあります。Howの部分で自分が気になるところがある場合は、中間報告を1回だけじゃなく、何回か報告してもらう…頻度をあげていく事はやっていますね。

ホッソン:なるほど。オガリンは十分「報連相」を活用しているようですね。今後、“余白”のある「指示」には「報連相」の頻度と内容がHowの部分を調整する上でますます重要になってくるので、「報連相」のルール作りをするために、どういう時に「報連相」をしてもらうとよいかを軽く説明していきますね。

ホッソン:僕が管理職にお伝えしているのは、中間報告を受け取る内容としては、

① 進捗の共有

② 状況が変わった時

③ 指示より良い方法の提案

この3つです。

オガリンの話に当てはめると、中間報告で進捗を聞くというのがあったので、Howの部分を部下に任せた時は、良くても悪くても状況が変わった時と仕事でより良いやり方の思いついた時と決めておけば、“余白”ある「指示」に対しても、管理職は安心して管理できるはずですよー。

オガリン:もし、部下が行っているHowが自分が考えている方向性と違っている場合は、中間報告で軌道修正ができるって事ですね。

ホッソン:その通り!中間報告の段階で軌道修正をできるので、 管理職も安心して部下に任せられます。なので、プロジェクトの最初にいつ、どういった時に「報連相」をしてもらうかを設計するのがいいと思います!そして、「報連相」を進んでしてもらう事で重要なのが…

オガリン:“忙しいオーラ”を決して出さない!…ですよね。

ホッソン:正解です!前回もお話しましたが、「報連相」が自然と生まれる環境づくりをする事が大切なので、それを阻害するような行為を管理職自らしないように、「1on1」とりいれながらやってみましょう。

オガリン:いつ、どんな時に報告してもらうかを最初にルール決めをして、「報連相」がしやすい環境づくりをすることが大切。そのためには「1on1」も取り入れて、部下の心を緩ます…

ホッソン:ですね。部下から「報連相」を進んでしてもらう事が、Howの調整…軌道修正も素早くでき、部下の成長を促す事ができる…そして、進んで「報連相」をしてもらう事でコミュニケーション不足による時間やコストのロスも下がり、管理職のリーダーシップももっと活きてくる。さらには問題が発生した時に素早く報告を受ける事ができ、問題へのキャッチアップがしやすくなりますよ。「報連相」の頻度と内容さえ押さえておけば“余白”のある「指示」も全く怖くない事がわかりましたよね!

オガリン:はい、勇気を持って“余白”のある「指示」を出してみます!

ホッソン:その調子です!オガリンなら大丈夫。(*^^)v

(ずんずん、つづく)

▼管理職に昇進!・・・で、何するの??シリーズ▼

その1 自分がどんなリーダーなのかメンバーに伝えよう!

その2 4つのビジネスコミュニケーションを意識しよう!

その3 相手のシチュエーションに合わせてリーダーシップを変化させる!

その4 メンバーの主体性を育む、指示の余白とは?←イマココ

その5 2つの目標設定を使い分ける!

その6 上司時々メンターで部下のラインケアをしよう!

◆やっぱり発信が大事だよね!ということで、企業研修や人材育成などニッチで奥深い世界のTwitterで鋭意発信中。人材育成してみたい方も人材育成に悩んでいる方も、チラッとのぞいてみて下さい!気軽にフォローしてもらえると嬉しいです\(^o^)/

リーダーシップ研修の打ち合わせで、この半年ぐらいで依頼が多い「シチュエーショナルリーダーシップ」についてマネジメントでの活かし方を詳しくお伝えしました!https://t.co/tRyDcoO18W#人材育成に彩りを

— 人材課題を”研修”で解決!階層別研修を全国で展開中 (@hubproduct2020) July 14, 2023