【ESP32自作基板】表面実装エラーを起こさないように、電源ノイズ対策を加味した回路に修正

はじめに

さまざまな方言を話すおしゃべり猫型ロボット「ミーア」を開発中。

前回、こちらの記事で、JLCPCBによる表面実装エラーの原因調査について記載した。

今回は表面実装エラーをできるだけ起こさないように、どのように回路修正するかを記載したいと思う。

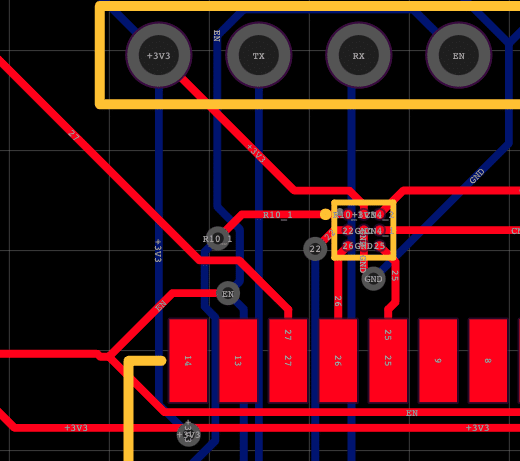

ちなみに現在の回路がこちら

JLCPCBの記事に、初心者が陥りやすいPCB配線のミスが記載されている。

MAX98357 周辺の信号線を短くする

I2S信号の配線は短くするようにMAX98357の位置を変更

MAX98357 自体は、ESP32 WROOM 32Eの25,26,22ピンとつなぐ必要がある。I2S信号(BCLK、LRCLK、DIN)の配線は短く保つことで、信号の劣化やクロストークのリスクを低減できるので、ESP32の25, 26ピンにできるだけ近接させる。

試しにここに置いてみた。

スピーカーを近接させる

スピーカーはこの場所でなければいけないわけではないので、MAX98357 に近づけてみる

抵抗やコンデンサも近接させる

R10の抵抗も近接させる

C1, C2のコンデンサは、GNDと3.3Vを繋いでいるので、元の基板左下のLCDディスプレイのピンヘッダーの部分で良いと判断。

最終的にスピーカー関連の配線はこのようになった。結構スッキリしたと思う。

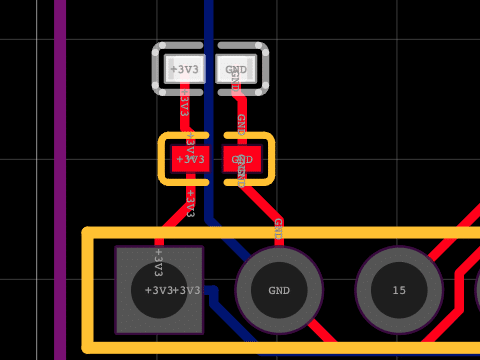

デカップリングコンデンサの最適化

電源周辺の回路で電源ノイズ削減のためにデカップリングコンデンサの最適化を試みる。

C17 (10uF) と C18 (10uF) のデカップリングコンデンサを配置しているが、さらに0.1uFのセラミックコンデンサを各ICの電源ピンに直接追加する。特に高周波ノイズを効果的に除去するため、10uFと0.1uFのコンビネーションが推奨される。

新しく追加した0.1μFのコンデンサ含めてデカップリングコンデンサをできる限りICの電源ピン(今回は、U7(レギュレーター)とQ1(MOSFET))の近くに配置する。電源ピンから遠く離れた場所に配置されている場合、ノイズ除去効果が減少する可能性が…

続きは、こちらで記載しています。

いいなと思ったら応援しよう!