空海の思想の奥義と、かんながらの道

このたび発行する「かんながらの道」〜日本人の心の成り立ち〜の制作において、空海の思想を、頭の片隅に置いていました。

今日の思想世界の混迷のなかで、日本から生まれた空海の叡智を、再発見する必要があると私は思っているからです。

空海の思想の核心にある両界曼陀羅の二つの曼陀羅のうち、胎蔵曼陀羅は「理」の世界、金剛界曼陀羅は「智」の世界ですが、万物の理と、その理を体得していくための智の道筋の二つを体得することが、空海が開いた真言密教における真言への道です。

密教というのは経典から学ぶ仏教である顕教との比較で使われる仏教用語であり、特定の宗派を示すものではなく、空海が説いた密教以外にも、チベット密教がよく知られています。

空海の密教は、真言という言葉がついているように、経典で学べない密教のはずなのに、言葉が大事なのです。

空海は、「法は本より言なけれども、言に非ざれば顕れず」(御請来目録)と述べているように、まことの真理は、言葉を離れたものであるにしても、言葉によらずには明らかにすることができないという考えを持っていました。

しかし、重要なことは、言葉は大事だけれど、言葉だけに執着してはいけないということ。

今日の科学や学問の世界では、宇宙や生命の構造=理を求めていくことが真理の探究だとしていますが、空海からすれば、それは両界曼陀羅のうち胎蔵曼陀羅の分析だけをしているにすぎない。その「理」を頭で分析するのではなく、自らのうちに、そのリアリティを体得していく道筋=智=金剛界曼陀羅が重なりあってはじめて、真理の探究ということになります。

社会の中の現実に例えれば、会社経営は、経営論の類の書物を読むことも大事ですが、書物をいくら読んでも、実際の経営ができるわけではなく、それぞれ異なる実践の現場における問題解決を繰り返しながら、その道筋を身を持って体験し、「智」を蓄えていかなければ、経営の「理」を自分のものにできません。

経営論の学者さんが、仕事現場の体験もないまま、理論だけをもとに一企業を経営することなどできず、失敗に終わるでしょう。

これは、武術でも物づくりの技にしても、同じです。

空海と同じ時代に生きた最澄は、言葉(論理)への依存傾向が強い現代の多くの学者さんと似た思考特性を持っていました。そのため、自分が唐で身に付けることができなかった密教を、空海から経典を借りることで勉強しようとしました。

空海は、最澄の要望に心よく応じていましたが、最澄が調子に乗って、『理趣釈経』の借覧を求めた時には、長文の返書でこれを丁寧に断っています。

理趣とは道筋の意味であり、その道筋とは、全ての道理を明らかに見抜く深い智慧に至るための一つひとつの段階であり、身をもって実践して体験していかなければ、その本質は理解できないからです。

その体験を経ていない人が、いくら経典を読んでも、文脈を理解できないため、誤読してしまいます。

そのことを長文の手紙で書き送っているのに頭でっかちの最澄は、その道理がわからないのか、自分の弟子の泰範を空海のもとにスパイのように潜り込ませて、弟子を通じて情報を得ようとしましたが、泰範は、最澄の器よりも遥かに大きな空海の器に惹かれ、最澄のもとには戻りませんでした。

話は変わりますが、現代世界の思想は、ポストモダンという言葉で言い表すことができます。

第二次世界大戦後、レヴィ=ストロースの構造主義思想に対して、サルトルなどの実存主義思想家は、対立的な立場をとりました。人間が絶対的な構造に支配されているという考えは、政治や社会への参画に対する無力感につながり、目の前の現実に対処する力とならないと考えたためです。

しかし、変革を目指す政治運動が激しくなるとともに、内部抗争をはじめ次第に矛盾に満ちたものになっていき、その失敗やマルクス主義への幻滅から、知識人のあいだで、実存主義にかわってポスト構造主義という新たな考え方が生まれたのです。

そもそも真理やイデオロギーなど言葉で言い表される「意味」は、その言葉が流通している時代の構造から生み出されたものにすぎないから、真理の言葉など存在せず、個々の現場の問題は、個々において、あれこれ試行錯誤しながら別々に問題を解決するしかないという考え方となります。

なるほど説得力のあるような言い回しですが、こうした考えは、ポストモダンの思想本を読んでいない人でも無意識のうちに共有しており(だからこの思想に共感する人もいるわけですが)、その結果、現代の人々の関心は、自分の目の前の事(届けられる表層的なニュースも含め)にしかいかず、普遍性を探究する気持ちも失せています。そうすると、それぞれの現場の事情ごとの正当化が発生(イスラエルとパレスチナの問題もそうです)し、空海によれば、それぞれ、「妄語」によって自分に都合のよいようにカムフラージュすることになります。すなわち、相手を論破しさえすれば正しいというスタンス。

その結果、上部だけ取り繕ったり、狡い仕掛けや、幻想を抱かせるイメージが氾濫する世界となり、空海は、そうした状況は、迷いの闇に苦しみやすくなる状況だと説き、まさに現代の世界はそうなっているのです。

空海は、ポストモダンと異なって普遍的真理はあるとみなし、しかも、その真理は、言葉によらずには明らかにすることができないという考えを持っていました。「大切なことは言葉にはできない」などという世間的に通りの良い安直な思考の放棄を、空海は行わないのです。

その空海の、まことに言葉に該当するものが「真言密教」の真言です。

しかし、それでも、個々人の意識の持ち方や経験の段階によって「まことの言葉」が通じないケースもあるので、その場合は、絵図の力も借りなくてはいけないと述べ、その絵図が、両界曼陀羅です。空海の思考の柔軟性は、こうしたところに顕れています。

ならば空海にとって、どこに真理があるのかというと、それを指し示しているのが、「五大に皆響きあり」という言葉です。

空海は、真理の伝達には、言葉を使うしかないというスタンスだったために、空海の直接の言葉は、釈迦やキリストなどと違って膨大に残っており、そこが歴史上の偉人のなかで、空海の特別なところです。

しかしながら、上述した「理趣経」のように、自らの実践体験がないまま、偉人の言葉や論理だけを分析しても、その真意は理解できない。

五大の「響き」とは「声響」のこと、すなわち声です。

五大は、土、水、火、風、そして空(空間)のことで、私たちが生きている現象世界を構成する基本的なものです。

これらのものを、目で見るだけではなく、声を聞けと空海は言っています。

どういうことかというと、石工が石の声を聞いて、宮大工が樹木の声を聞いて、物を作るのと同じです。つまり、対象物から発せられている声を聞かず、自我(自分の都合や事情)による設計図で物を作っていては、真理から遠ざかるということ。

武術の奥義も、おそらくここにあります。自分が技を仕掛けることばかり考えていても、うまく技はかからないでしょう。

相手から発せられる声(気とか間合いとかに反映される)を読んで、宮大工のように、その声に対して自らを対応させることが、武術においても名人の技なのだと思います。

そして、発信する言葉や写真なども、石工の石壁づくりや宮大工の家づくりと同じように、自我を軸にするのではなく対象の声を聞き取ることができていなければ、妄語の類になってしまう。

言うは易しで、ならば本作りにおいて、自我の事情や都合を超えて、五大に耳を傾けて作るとは、どういう風にすればいいのか。

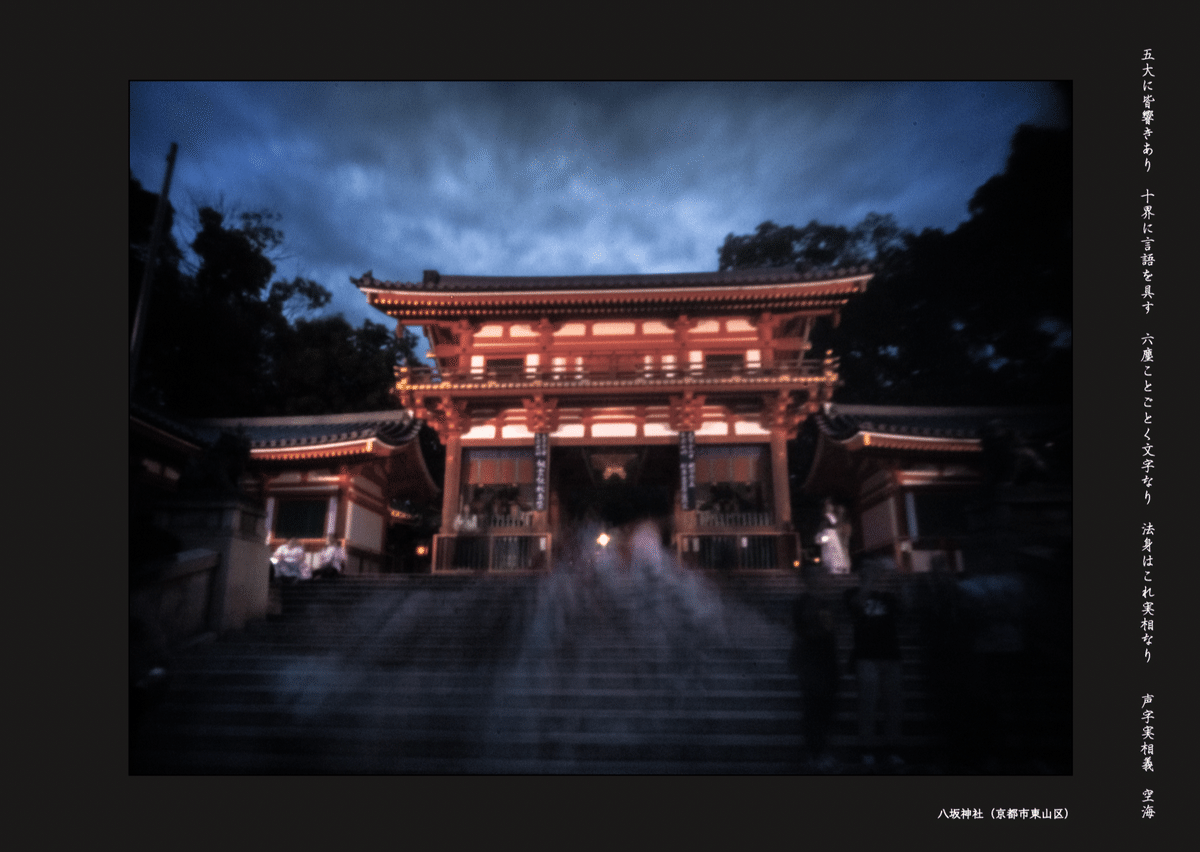

私が、この8年間、ひたすらピンホールカメラという恣意性をはさみこみにくい方法で森羅万象を撮影し続けているのは、そのあたりの問題意識があってのことです。(そういう道筋が重要だと思っているので、結果がうまくいっているかどうかは、現時点では二の次です)。

そして、今回、本のタイトルに「かんながらの道」という大きな言葉をもってきましたが、「かんながらの道」と「五大に皆響きあり」という言葉の背後にある声響は同じです。

「かんながらの道」というのは、一般の辞書などでは、「神慮のままで、まったく人為を加えない道。」などと説明されたりしていますが、それは違っています。

なぜなら、人間として生きる以上、人為を加えないことなど、ありえないからです。

「かんながら」は、「神のおぼしめしのまま」という意味になりますが、この「神」は、西欧の一神教の神ではなく、古代日本においては、「迦微」(かみ)と表記され、迦は「巡り合う」、微は「かすか」という意味で、それはつまり、五大の声を同じです。

古代日本人は、目には見えないけれど響きは感じられるもの(五大の響き)に対して、厳粛に向き合い、その響き(声)に従って生きることを大切にしており、それが、古代の信仰の在り方で、かんながらの道なのです。

この「かんながらの道」は、親鸞の説く「自然=じねん」に近いものであり、「おのずから、しからしむ」ということです。

これをもう少し私なりに噛み砕けば、

人間は、生きていくかぎり人為から逃れられないので、その人為が、自ずからそう成っているものかどうか、自然の声に耳を傾けながら、人為を整えていくのが、人間の理。その人為を、祈りにまで高めていく道筋が、人間の智。自ずから然らしむように、理と智を一つに統べていくことが、かんながらの道。

理は胎蔵曼陀羅であり、智は金剛界曼陀羅。この二つを統べる両界曼陀羅は、かんながらの道でもあります。

_______________

日本の古層Vol.5 かんながらの道は、現在、お申し込みを受け付けています。下記ホームページからご確認ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?